৮. বসন্ত রায়

সতীশচন্দ্র মিত্র

অষ্টম পরিচ্ছেদ – বসন্ত রায়

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসন্ত রায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের খুল্লতাতপুত্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরভ্রাতাদিগকেও পরস্পরের প্রতি এমন আকৃষ্ট দেখা যায় না। রাম- লক্ষ্মণের যুগলনাম যে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিশ্বের শ্রুতিমূলে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে, এই দুই ভ্রাতাও সেইরূপ অচ্ছেদ্য ও অকৃত্রিম স্নেহবন্ধনে সমাকৃষ্ট ছিলেন। বসন্ত রায়ের চরিত্রও অপূর্ব্ব চরিত্র। বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায় রাজ্যের সব। রাজ্য সংস্থাপনকালে যাবতীয় রাজনৈতিক মন্ত্রণা তিনিই দিয়াছিলেন; রাজ্য সংস্থাপিত হইলে, তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। যশোর রাজ্যের সেই প্রতিপত্তির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন :

‘যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।

তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥’[১]

যশোহর নগরী বারাণসী তুল্য ছিল। কাশীক্ষেত্রে দুষ্কৃতদিগের দণ্ডবিধান করিয়া, নগররক্ষার ভার কালভৈরবের উপর ন্যস্ত; বসন্ত রায়ও যশোরের যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রধানমন্ত্রী; তিনিই কোষাধ্যক্ষ; তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা; বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি কোন কার্য্যের মন্ত্রণা করিতেন; আবার নিজেই নায়ক হইয়া তাহা সুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। বসন্ত রায় অসমসাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার ‘গঙ্গাজল’ নামক তরবারি করে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ লোকেও সহজে তাঁহার সামীপ্যলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু সেই বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার ছায়া ছিল না। তাঁহার মূর্ত্তি সৰ্ব্বদাই সৌম্য, শান্ত ও ভক্তিভাবব্যঞ্জক। সে মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত, উৎসাহে তাঁহার নেত্রদ্বয় হাসিত, তাঁহার রহস্যময়ী ভাষা সভার মাঝে হাসির তুফান বহাইত।[২] আবার এই মহাপুরুষ সর্ব্বদা দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পরিশূন্য, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ঠ প্রতিপালক। তিনি পণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনা করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে জানিতেন; এবং নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একবার রাজসিংহাসন পার্শ্বে গূঢ় মন্ত্রণায়, পরমুহূর্তে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কার্য্য ব্যবস্থায়, কখনও অন্দরে পৌত্র-পৌত্রীদিগের সঙ্গে লীলারহস্যে, কখনও মন্দিরে পুষ্পবিল্ব লইয়া পূজা সাধনায়, কখনও সৈন্য সেনাপতি লইয়া অস্ত্রক্রীড়া প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাকে লইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা তরঙ্গে—বসন্ত রায় নানাক্ষেত্রে, নানা সাজে চরিত্রাভিনয় করিতেন। ইতিহাসে, প্রবাদে বা গল্পে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ, কর্ম্মকুশল, সুরসিক ও ভক্তিমান। যশোর- রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; সে রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং তাঁহার হত্যার ফলে সে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ইহার সাক্ষ্য দিবে।

যে সকল কার্য্যের জন্য বসন্ত রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি দায়ুদের সময়ে খালিসা বিভাগের কৰ্ত্তা বা রাজস্বসচিব ছিলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন; সুতরাং জমি ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইঁহাদেরই হাতে ছিল, তন্মধ্যে বসন্ত রায়ের কার্য্যই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোষও তাঁহারই হস্তে ছিল। এজন্য মোগল কর্মচারিগণকে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে, পূৰ্ব্বতন যাবতীয় হিসাবপত্র বসন্ত রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম বা সুবাদার দ্বারা বঙ্গের শাসন চলিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ইহার রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার এত জটিল যে, উহার জন্য তাঁহাকে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়।[৩] কিন্তু তিনিও হিসাব ঠিক করিতে পারেন না। অধিকন্তু, পর বৎসর বাদশাহী উজীর মনসূরের নির্দেশমত বঙ্গেশ্বর মুজঃফর খাঁ যখন কঠোরভাবে জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে বাকী প্রাপ্য আদায় করিতে যান, তখন তাহারা ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করে। এ সময়ে যশোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। আকবরের নূতন ধর্মমত এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া প্রধানতঃ পাঠানেরাই এই সময়ে বিদ্রোহী হন এবং টোডরমল্ল যখন বিদ্রোহ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি হিন্দু সামন্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮০ অব্দে টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শান্তি হইলেও তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাকে বঙ্গ, বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি দুই বর্ষকাল সেই পদে সমাসীন ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজস্ব ঘটিত দেনা পাওনা লইয়া এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন্য টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবের নাম ‘আসল তুমার জমা’। ইহাতে খালসা ও জায়গীরo উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। এই হিসাব প্রস্তুত কালে বসন্ত রায়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান সম্বল হয়। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে বসন্ত রায়ের হিসাবই এখনও ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।[৫] সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্পাধিক পরিবর্তনের সহিত উহা এখনও চলিতেছে। ক্রমে বর্দ্ধিত ও সংস্কৃত আকারে রাজস্বের একটা বাঁধাধরা হিসাব বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত একটি সুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত কিনা সন্দেহ। এই জন্য বসন্ত রায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও ঋণী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বসন্ত রায় নব প্রতিষ্ঠিত যশোর-রাজ্যের একটি রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করেন, পরে প্রতাপাদিত্যের সময় নূতন রাজ্য জয় প্রভৃতি কারণে উহার পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। মোগল আমলে নূরনগর ও মীর্জানগরের ফৌজদারগণ এই তালিকা ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও এই হিসাব মানিয়া লইয়া যশোর-রাজ্যের অধিকাংশ, সৰ্ব্বপ্রথম নলতার ভঞ্জচৌধুরী, চাঁচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাঙ্গার রাজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। প্রতাপাদিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, পরে তাঁহাদের পতনের জন্য কতকাংশ নানাহস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রতাপের রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গত। বংশীবদন ভঞ্জচৌধুরীর নামানুসারেই বংশীপুর নাম হয়।

তৃতীয়তঃ, বসন্ত রায়ই যশোর-রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার নাম রাখেন যশোহর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারই নামানুসারে বসন্তপুর হইয়াছিল। সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়া সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কৃত করিয়া তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা অনুমান করি, মুকুন্দপুরেই যশোহরের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব, এস্থলে মাত্র বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি। মুকুন্দপুরের চারিপাশে শুধু গড়ের চিহ্ন নহে, রাজধানীর আরও অনেক চিহ্ন বর্তমান। বসন্ত রায় এই মুকুন্দপুরের চারিধারে নিজের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিসামাজিক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বসতি করাইয়াছিলেন। রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তবে রাজবাটীর জন্য যে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বাত বন্যার হস্ত হইতে বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাচীন ইষ্টক-চিহ্ন দেখা যায়; ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নূতন ইমারতের অঙ্গ পুষ্টি করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য হিন্দু ও পাঠান বহু সৈন্য সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দুদিগের জন্য রাজধানীতে ও নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে বহু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈন্যগণের জন্য মুকুন্দপুরের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী পরবাজপুরে অপূর্ব্ব মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। পরবর্ত্তী কালে প্রতাপাদিত্যও তাঁহার নূতন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেঙ্গা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের মসজিদের কথা বলিয়া লইতে চাই।

পরবাজ খাঁ নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, অথবা নূতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়া বসন্ত রায় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে পারেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাঠান সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাহাদেরই উপাসনার জন্য এখানে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একটি অতি সুন্দর মসজিদ্ নির্মিত হয়। মসজিটির বাহিরের দৈর্ঘ্য পূৰ্ব্ব পশ্চিমে ৫২ ́-৫ ́ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯ ́-৮ ́ ́ ইঞ্চি। মসজিদটি দুইটি ঘরে বিভক্ত; পশ্চিমের ঘরটি এক গুম্বুজের নিম্নে বেশ বড় ঘর, তাহার ভিতরের মাপ ২১ ́-৮ ́ ́ × ২১ ́-৮ ́ ́ এবং পূর্ব্ব দিকের ঘরটি তিন গুম্বুজের নিম্নে, উহার পরিমাণ ২৪ ́-৮ ́ ́ × ৬ ́-১০ ́ ́ মাত্র। দুইটি ঘরের কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে। বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের পূর্ব্ব পশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ, খিলানের উচ্চতা ১১ ́-৩ ́ ́ ইঞ্চি। দেওয়ালের ভিত্তি ৫ ́-৯ ́ ́ এবং বাহিরের প্রলম্বিত শিল্পকাৰ্য্য সমেত, ঐ ফুট। মেজে হইতে বড় গুম্বুজের উচ্চতা ৩০ ফুটের কম নহে। ইহার স্থাপত্য সম্পূর্ণ পাঠান আমলের; কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই। গাথুনির ইটগুলি পাতলা ও সুন্দরভাবে পোড়ান, ঠিক খাঁ জাহান আলির ইটের মত। ভিতরে স্থানে স্থানে মেজের উপর এক ফুট পর্যন্ত মিনা করার চিহ্ন আছে; বাহিরের সকল গায়ে শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন। এতদঞ্চলে এমন অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত মসজিদ্ আর দেখি নাই। দুঃখের বিষয়, সরকারী বিবরণীতে এ কীর্তিমন্দিরের উল্লেখ নাই।

চতুর্থতঃ, বসন্ত রায় পূৰ্ব্ববঙ্গ হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে আনিয়া নূতন রাজধানীর চারিপার্শ্বে বসতি করান এবং তদবধি ‘যশোহর-সমাজ’ নামে একটি প্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিকগণের সভাসমিতির জন্য মুকুন্দপুরের সন্নিকটে বর্ত্তমান ডামরেলী বা ধামরেলী নামক স্থানে একটি সুন্দর সমাজমন্দির গঠিত হয়। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সমাজ ও মিলন-মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

পঞ্চমতঃ, বসন্ত রায়ের উদ্যোগে রাজধানীতে ও দূরবর্ত্তী নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যশোররাজ্য যখন বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়, তখন কালীঘাটে কালী-দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, সে মূর্ত্তি একখানি পর্ণশালায় পূজিত হইত দেখিয়া বসন্ত রায় উহার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।[৬] বসন্ত রায় নিজে বৈষ্ণব হইলেও শাক্তদ্বেষী ছিলেন না। ডামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব মন্দির ছিল। রতনপুরের বুড়াশিবের মন্দির এই সময়ে রচিত। উহা এখনও আছে এবং ঐ স্থানের নাম শিববাটী। আর একটু দক্ষিণে কার্টুনিয়ার সান্নিধ্যে মঠবাড়ী নামক স্থানে দুইটি সুন্দর দোতালা মন্দির ছিল; উহাতে কি বিগ্রহ ছিল বা উহার কি হইল, কিছুই জানা যায় না। গোপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দির, বেদকাশীর শিব মন্দির ও চতুর্ভুজ বাসুদেবের মন্দির বসন্ত রায়েরই ব্যবস্থায় নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এ সকল মন্দিরের কথা যথাস্থানে বলিব I

ষষ্ঠতঃ, বসন্ত রায় বহু গুণী ব্যক্তিকে সমাদরে আশ্রয় দিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। মোগলের অত্যাচারে এবং আকস্মিক মহামারীতে গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশোহরের গৌরবের দিন আসিয়াছিল; শুধু পলায়িত সৈনিক বা লালায়িত বণিক নহে, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণও যশোহরের রাজসভা প্রভান্বিত করিয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, উজ্জয়িনীপতি প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যও নয়জন প্রধান পণ্ডিতকে লইয়া নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডামরেলীর নবরত্নমন্দিরে এই নবরত্ন সভার সাময়িক অধিবেশন হইত। এই পণ্ডিতরত্নগণের মধ্যে ব্যাসকল্প ছিলেন- তর্কপঞ্চানন। ইহার সম্পূর্ণ নাম- কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন।[৭] তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে, বহুরূপ বল্লাল সেনের সময় নির্দোষ কুলীন বলিয়া গণ্য হন; তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীকর হুগলীর নিকটবর্ত্তী খন্নিয়ানে বাস করেন। খন্যান এক্ষণে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন। শ্রীকরের বংশীয়েরা খন্যানের বা খনিয়ার চাটুতি বলিয়া খ্যাত। ৮ শ্রীকরের ধারায় চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তী বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং সুরাই মেলের প্রধান কুলীন।[৯] তিনি ত্যাগশীল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ চণ্ডীবর তপস্বী বলিয়া খ্যাত। ইহার দুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়,–পৃথ্বীধর ও কমলনয়ন।[১০] তন্মধ্যে পৃথ্বীধরই বোধহয় জ্যেষ্ঠ, তিনি সন্ন্যাসীর মত তীর্থভ্রমণে দেশে দেশে ফিরিতেন। আর কমলনয়নের উপাধি ছিল – তর্কপঞ্চানন; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট ত্রিবেণীতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন; কমলনয়ন দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। খন্নিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল দেখিয়া তর্কপঞ্চানন তাহা দেখাইয়া দেন এবং বিক্রমাদিত্যের অনুরোধে তিনিই শেষে মন্ত্র পড়াইয়া দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্চানন চলিয়া গেলেও বিক্রমাদিত্য তাঁহার বাড়ীতে যথাযোগ্য সিধা পাঠাইয়া দেন। তখনও চণ্ডীবর জীবিত ছিলেন, তিনি কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই; এজন্য তিনি তিরস্কার করেন। তাহারই ফলে, কমলনয়ন বসন্ত রায়ের অনুরোধে যশোহরে আসিয়াছিলেন এবং রাজগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন। অচিরে তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে রাজধানীতে অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ‘সারতত্ত্ব তরঙ্গিনী’তে আছে :

‘কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি।।

ছিলা রাজসভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্য।

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন।’

যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কালীঘাটে পীঠমূৰ্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বসন্ত রায় দেবীমূর্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রহ্মচারী সেখানকার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন। বসন্ত রায় তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রায় তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন; সে কথা ঠিক মনে করি না। তর্কপঞ্চাননই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার বংশীয় আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্য্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্কপঞ্চাননের ভ্রাতা পৃথ্বীধর তীর্থযাত্রা করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুত্র ভবানীদাস পিতার অনুসন্ধানে যশোর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে আসিয়া ভুবনেশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সন্তানাদির মধ্যে ভুবনেশ্বরের একমাত্র কন্যা ছিল; তিনি তাঁহার সহিত ভবানীদাসের বিবাহ দেন। পূর্ব্বেও ভবানীদাসের অন্য বিবাহ ছিল এবং খন্নিয়ানে তাঁহার সে পক্ষের যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র নামক দুইপুত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। ভবানীদাস মায়ের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কালীঘাটে বাস করিলে, যাদবেন্দ্র আসিয়া নিকটবৰ্ত্তী গোবিন্দপুরে বসতি করেন; রাজেন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভুবনেশ্বরের কন্যার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুত্র হয়। যাদবেন্দ্র ও উক্ত চারিপুত্র— এই পাঁচজন কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন এবং আলিবর্দী খাঁর সময়ে ‘হালদার’ উপাধি পান। কালীঘাটের সুবিখ্যাত হালদার পরিবারের সহিত আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

(এই ৫ জন কালীঘাটের হালদারবংশের আদি। বংশাবলীর জন্য ‘কালীক্ষেত্র-দীপিকা’, ১২৫-৮ দ্রষ্টব্য)

প্রতাপাদিত্যের পতনকালে তর্কপঞ্চানন যশোহর ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর তীরবর্তী আঁধার মাণিক বা কৃষ্ণনগর গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম এখান হইতে উঠিয়া ইছাপুরে গিয়া বাস করেন। অন্য পুত্রদ্বয়ের মধ্যে রামচন্দ্র রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের গুরু বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ সাৰ্ব্বভৌম পুরোহিত বলিয়া স্থিরীকৃত হন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি এখনও আঁধার মাণিকে বাস করিতেছেন। জগদানন্দের দুই পুত্রের ধারা আঁধার মাণিকে এবং তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব বিশারদের ধারা খোড়গাছিতে আছেন।[১১]

পাদটীকা :

১. [রামগোপাল রায়, ‘সারতত্ত্বতরঙ্গিণী’, ১৮৩৮,–’প্রতাপাদিত্য’ (নিখিলনাথ), মূল ২৮৭ পৃ দ্রষ্টব্য। শি মি]।

২. রবীন্দ্রনাথের ‘বৌঠাকুরাণীর হাটে’ বসন্ত রায়ের চরিত্রের এই ভাবটি অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘প্রতাপাদিত্য’ নাটকে বহুবিধ ভ্রান্তির মধ্যেও বসন্ত-চরিতের বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন মতবাদের সৃষ্টি করে নাই।

৩. Ascoli — Early Revenue History of Bengal, p. 14.

৪. মোগল আমলে রাজ্যবিশেষের সমস্ত জমি খালসা ও জায়গীর এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যে জমির রাজস্ব নিজাম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্মচারীর বেতন ও সৈন্য সামন্ত রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নিৰ্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাকে জায়গীর বলিত। আর ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট যে সমস্ত জমির রাজস্ব রাজকোষে জমা হইত, তাহার নাম খালসা জমা।

৫. ১৫৮২ অব্দে ‘আসলতুমার জমা’ অনুসারে বঙ্গদেশের ১০ সরকার ও ৬৮২ পরগণা ভুক্ত উভয়বিধ জমি হইতে মোট আয় ছিল— ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা। ১৬৫৮ অব্দে সুলতান সুজার সময় ৩৪ সরকার ও ১৩৫০ পরগণায় মোট সংগ্রহ— ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। ১৭২২ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ এদশকে ৩৪টি সরকার ও ১৩ চাকলায় বিভক্ত করিয়া যে ‘জমা কামেল তুমারি’ নামক হিসাব প্রস্তুত করেন, তদনুসারে মোট আয়- ১,৪২.৮৮,১৮৬ টাকা। পরবর্ত্তীকালে নানা প্রকার আবওয়াব ও বাজে আদায় হইতে ১৭৬৩ অব্দে কাশিম আলি খাঁর হিসাবে বঙ্গের আয়−২, ৫৬, ২৪, ২২৩ টাকা দাঁড়ায়। ইহারই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় ১৭৯৩ অব্দে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ হয়, তখন মোট আয়- ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা।— Ascoli-Early Revenue History, pp. 22-6; কালীপ্রসন্ন, ‘নবাবী আমল’, ৮৩-৮৫ পৃ; Fifth Report (1812), p. 47.

৬. ‘কথিত আছে যশোহরের কায়স্থরাজা বসন্ত রায় (কালীঘাটে) কালীর পর্ণকুটীরের পরিবর্তে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।’— ‘কালীক্ষেত্রদীপিকা’, ৭০ পৃ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা — সেকালের ও একালের’, ১১৯ পৃ। এই সময়ে কালীঘাট যশোর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; বসন্ত রায় শুধু মন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই, তিনি কালীঘাট গ্রামখানিও মায়ের বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।—‘বঙ্গীয় সমাজ’, ১৪৩ পৃ।

৭. সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন। নিখিলনাথ রায় মহাশয়ও তাঁহারই অনুকরণ করিয়াছেন।-শাস্ত্রী, ৬৮ পৃ; নিখিলনাথ ১১২ পৃ। খোড়গাছির রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায় যশোর রাজবংশীয়গণের মধ্যে বয়সে প্রবীণ ছিলেন; গত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ অব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আমি খোড়গাছি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি; তিনি ঐদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দৈবাৎ ভুল করিয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নাম বলিয়া দিয়াছিলেন; শাস্ত্রীমহাশয়ও অন্যত্র পরীক্ষা না করিয়া সেই কথাই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন এবং নিখিলনাথও তাহাই নিঃসন্দেহে নকল করিয়াছেন। নানাভাবে মিলাইয়া না লইলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য যে কিরূপ ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা তাহার নিদর্শন। শাস্ত্রী মহাশয় যাহাই করুন, নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আঁধার মাণিক, তথায় তর্কপঞ্চাননের অধস্তন বংশধরগণের নিবাস। সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নাম জানেন না। আমি তাঁহাদের প্রদত্ত বংশাবলী হইতেই কমলনয়ন নাম পাইয়াছি। বসন্ত রায়ের বংশধর খোড়গাছি নিবাসী রামগোপাল রায় ১৮৩৮ অব্দে ‘সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী’ নামে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন উহার কতকাংশ নিখিলনাথই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে ‘কমলনামেতে তর্কপঞ্চানন’ এইরূপই আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের পুস্তক প্রচারের পরই এই নাম রটিয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ভুল থাকিবে, বিচিত্র নহে। —নিখিলনাথ, ‘প্রতাপাদিত্য’, মূল ২৮৬ পৃ।

৮. লালমোহন বিদ্যানিধি, ‘সম্বন্ধ নির্ণয়’, ৪৪৮, ৪৫০ পৃ।

৯. ‘কালীক্ষেত্র দীপিকা’ (১৮৯১), ৬৩ পৃ।

১০. ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৯৭ পৃ।

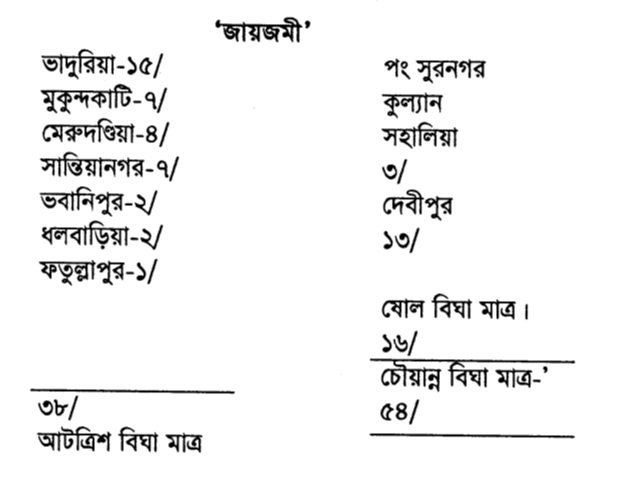

১১. কৃষ্ণদেবের বংশীয় যদুনাথ (বয়স ৬৩) এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার গৃহে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের যে সব তায়দাদ বা নিষ্করের দলিল আছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দলিলগুলি হইতেই যদুনাথের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া যায় : কৃষ্ণদেব-তৎপুত্র রুদ্ররাম বাচস্পতি—তৎপুত্র রামগোবিন্দ—তৎপুত্র গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার—তৎপুত্র রঘুরাম বিদ্যাপঞ্চানন—তৎপুত্র নন্দকিশোর-তৎপুত্র গোবিন্দ—তৎপুত্র কাশীনাথ—তৎপুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণই যদুনাথের পিতা। বসন্ত রায়ের পৌত্র রাজারাম পুরোহিত বংশীয় কৃষ্ণদেব বিশারদকে যে ৫৪/০ বিঘা নিষ্কর জমির সনন্দ দেন, উহা যদুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থায় বৰ্ত্তমান আছে। উহার অবিকল প্রতিলিপি এই :

‘স্বস্তি পূজনীয়তম শ্রীকৃষ্ণদেব বিসারদ ভট্টাচার্য্য চরণেষু। শ্রীরাজারাম রায়স্য প্রণাম নিবেদনঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সর্পরাজপুর ওগয়রহতে তোমাকে তপস্বীল জয়েন জমী ৫৪/- চৌয়ান্ন বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি উত্থিত করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করুন। ইনি সন ১০৯৪ সাল তেরিখ ১ কাৰ্ত্তিক।’