৩৬. যশোহরের ফৌজদারগণ

সতীশচন্দ্র মিত্র

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ – যশোহরের ফৌজদারগণ

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ যশোর-রাজ্য শাসনের জন্য বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন; আকবরের সময় হইতে এইরূপ প্রত্যন্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণা একত্রযোগে একজন বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বার্থশূন্য সেনাপতির শাসনাধীন করিয়া রাখিবার রীতি প্রবর্তিত হয়।[১] ইহাকে ফৌজদার বলিত। ইনায়েৎ খাঁ যশোহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে চাঁদ রায় পৈতৃক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন; ইনায়েৎ খাঁ তাহাকে ধুমঘাটে আসিয়া বাস করিবার সম্মতি দেন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের দুর্গ ও রাজবাটীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়, চাঁদ রায় আসিয়া সেই ভগ্ন দুর্গসংলগ্ন বাটীতে বাস করেন। ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং টেঙ্গা মসজিদের নিকটবর্ত্তী ‘হামামখানা’ নামক গৃহে বাস করিতেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (১৬শ পরিচ্ছেদ)। তখন উহা দোতালা সুন্দর গৃহ, উহার পোতা মাটি হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাড়ীটি বসিয়া গিয়াছে। ঐ গৃহের নিম্নতলে হামামখানা বা স্নানাগার ও তোষাখানা প্রভৃতি ছিল এবং উপর তালায় বাস করা যাইত। ইনায়েৎ কতদিন যশোহরে ছিলেন, জানা যায় না। তবে ১৬১৮ অব্দে যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারে। যশোহরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন ও মদ্যসেবনে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া একেবারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট অবস্থায় আগ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২] সম্ভবতঃ যশোহরে যে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি ও চাঁদ রায় উভয়ে ধুমঘাট পরিত্যাগ করেন।[৩] এখনও বর্ত্তমান কালীগঞ্জের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাম তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে।

ইনায়েতের অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হইয়া আসেন, তাহা জানা যায় না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তাঁহার নাম সরফরাজ খাঁ। ইনি বঙ্গের শাসনকৰ্ত্তা আজিম খাঁ বা খাঁ আজমের (১৫৮২-৮৪) চতুর্থ পুত্র। ইঁহার পূর্ব্ব নাম মীর্জা আবদুল্যা।[৪] জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা হন এবং সেই কার্য্যে যশস্বী হইয়া ১৬১৭ অব্দে বাদশাহের নিক তিন হাজারী মন্সব ও সরফরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন।[৫] পরবৎসরও তিনি খেলাত ও সম্মান- ভারাক্রান্ত হইয়া গুজরাটে পুনঃপ্রেরিত হন। ১৬২২ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ তৎপরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান হয়। এ সময়ে চাঁদ রায় আঁধারমাণিকে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন।

সরফরাজ খাঁ বড় অর্থপিপাসু ছিলেন, তিনি প্রজার সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিরূপে তাহাদের অর্থশোষণ করিতে পারেন, তাহারই জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের যশঃ হরণকারী যশোহরের ধনসমৃদ্ধির গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় বলিয়াই আগ্রা, দিল্লীর আমীরেরা শরীরের দিকে না চাহিয়া সুন্দরবনে আসিতে চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকার্য্য যত করিতে পারুন বা না পারুন, সকল কার্য্যে অগ্রণী হইয়া বাক্য-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশীভূত রাখিয়া অর্থসংগ্রহের পথ দেখিতেন। শূন্যগর্ভ প্রগল্ভতাকে এখনও লোকে ‘সরফরাজী’ করা বলিয়া থাকে। যশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী শুনেন নাই, বহুদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দস্যুরা সেই লোভে এই দেশের উপর পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কতশত খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া নিরস্ত রাখিয়াছিলেন। এখন প্রতাপ নাই, চাঁদ রায় স্থানান্তরিত এবং তাঁহার দস্যুদমনের ক্ষমতাও ছিল না। অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দস্যুরা আবর নূতন করিয়া মাথা উঁচু করিয়া যশোহরে আনাগোনা করিতেছিল। সরফরাজের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন! অথচ তাহাদিগকে থামাইতে না পারিলে নিজের ভাগও কম পড়ে, হয়ত যশোহরে তিষ্টিবার ভাগ্যও উঠিয়া যায়। এজন্য, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া দূরবর্ত্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাঁহাকে ঘর হইতে আনিয়া দিতে হইত না।

মগ, ফিরিঙ্গির অত্যাচার-কাহিনী আমরা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপের পতনের পর তাঁহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছিল, কেন তাঁহারা এই সময়ে দস্যুবৃত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে সে কথা না বলিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। সিবাষ্টিয়া ও গঞ্জেলিস টিবো (Sebastiao Gonsalves Tibau) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পর্তুগীজ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গে আসিয়া লবণের ব্যবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং দুই বৎসর পরে ডিয়াঙ্গায় ফিরিঙ্গি হত্যার কালে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পলায়ন করিয়া বালায় রামচন্দ্রের রাজ্যে আশ্রয় লয় এবং দস্যুতা দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিতে থাকে। কার্ভালো যখন যশোহরে আসেন, তখন মাটোস্ সন্দ্বীপে ছিলেন। অচিরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী গোমেশের (Pedro Gomes) হস্ত হইতে ফতে খাঁ নামক একজন মুসলমান কর্ম্মচারী সন্দ্বীপ দখল করেন এবং পরে পর্তুগীজদিগকে সমূলে উৎখাত করিবার আশায় দক্ষিণ শাহবাজপুরের সন্নিকটে গঞ্জেলিস্ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। গঞ্জেলিস্ তখন রামচন্দ্রকে সন্দ্বীপের রাজস্বের অর্দ্ধেক দিবার অঙ্গীকারে তাঁহার সাহায্যে দ্বীপটি অধিকার করিয়া লয়। ধৰ্ম্ম বা সত্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।[৬] অকৃতজ্ঞ গঞ্জেলিস্ অচিরে রামচন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার অধিকারস্থ শাহবাজপুর ও পালেভাঙ্গা নামক দুইটি স্থান অধিকার করে। এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাতা অনুপরাম ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ সন্দ্বীপে গঞ্জেলিসের শরণাপন্ন হন। কিন্তু পাষণ্ড তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করে এবং তাঁহার ভগিনীকে খৃষ্টান করিয়া বিবাহ করে। পরে তাঁহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এন্টনির বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলে, আরাকাণরাজ কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ভ্রাতৃবধূর উদ্ধার সাধন করেন (১৬১০)। এই সময়ে ইসলাম খাঁ ভুলুয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত ও উক্ত সন্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। মোগল সৈন্য ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মানরাজ গঞ্জেলিসের নিকট নব্বই হাজার সৈন্য ও দুই শত জাহাজ প্রেরণ করেন। ধূর্ত গঞ্জেলিস ঐ সকল জাহাজের কাপ্তেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গুপ্ত হত্যা করিল এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয়া আরাকাণরাজকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। ১৬১২ অব্দে মানরাজের ও পর বৎসর ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তখন গঞ্জেলিস আরাকাণের উপকূলে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করে এবং প্রতি বৎসর এক জাহাজ চাউল দিবার অঙ্গীকারে গোয়ার শাসনকর্তার সাহায্য লইয়া আরাকাণ জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরাকাণ তখনও প্রবল এবং রাজা শীঘ্রই সসৈন্যে আসিয়া সন্দ্বীপ জয় করিয়া গঞ্জেলিসকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং সেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লন (১৬১৬), সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের রাজত্ব ছায়ার মত অপসৃত হয়।[৭]

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখিব। গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কাল গঞ্জেলিসের প্রতিপত্তির কাল, তখন গঞ্জেলিস সন্দ্বীপের অধিপতি। ১৬০৮ হইতে প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে ব্যস্ত। তখনও জামাতা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সেই রামচন্দ্র গঞ্জেলিসের বন্ধু; সুতরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের সন্ধি হওয়া অসম্ভব। আবার সে যখন রামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল, তখন তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।[৮] পাদরীগণের যশোহর ত্যাগের পর তিনি আর কোন পর্তুগীজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চান নাই।

১৬১৬ অব্দে গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্তু তাহার দলভুক্ত দস্যুদল রহিল। সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা দক্ষিণবঙ্গের নদীবক্ষে ঘরবাড়ী করিয়া লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চলা তাহাদের অভ্যস্ত ছিল না, তাহারা অবাধে দস্যুতা করিয়া জীবন চালাইতে লাগিল। প্রয়োজন বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দস্যুতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং জীবনের সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে তাহারা অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। সেই সময়ে সরফরাজ খাঁ ‘নবাব’ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সে দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সম্প্রীতি রাখিয়া দেশ শাসন করিলেন; পরে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কূলবর্ত্তী গুঁড়া পরগণায় আসিয়া বাস করিলেন।[৯] এখনও পুঁড়ার নিকটে সরফরাজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। হয়ত সেইখানেই তাঁহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে বাস করিবার সময়ে তিনি পুঁড়া নামক পরগণার অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং কয়েকটি পরগণা হইতে কতকগুলি করিয়া মৌজা লইয়া নিজ নামে সরফরাজপুর নামক নূতন পরগণার সৃষ্টি করিলেন।[১০] এই পরগণা চাঁদ রায়ের পুত্র রাজারাম ও তাঁহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল।

সরফরাজের পর যিনি যশোহরের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাঁহার নাম মীর্জা সাসিকান ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পারস্য রাজবংশে ইহার জন্ম। পারস্যাধিপতি শাহ তমাস্পের ভ্রাতুষ্পুত্র- সুলতান হোসেন মীর্জা। তৎপুত্র রস্তম মীর্জা আকবরের সময়ে পাঁচ হাজারী মনসবদার এবং মূলতানের সুবাদার ছিলেন। বঙ্গের নবাব শাহসুজা এই রস্তমের জামাতা। রস্তমের তৃতীয় পুত্র মীর্জা হুসেন সাফাবি কচ্ছের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গাধিপ শাহসুজা শ্যালকপুত্র মীর্জা সাসিকানকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান।[১১] সরফরাজপুরে বাস করা তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আরও উত্তর দিকে যেখানে ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিমোহানার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই ত্রিমোহানী নামক স্থানের সন্নিকটে নিজ আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। মীর্জার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই সময় হইতে উক্ত স্থানের নাম হইল মীর্জানগর। ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব্ব দিকে কেশবপুরে যাইবার পথে আধ মাইল দূরে রাস্তার পার্শ্বে এখন মীর্জানগরের ‘নবাব-বাড়ীর’ ভগ্নাবশেষ আছে। এখন যেমন মোহানার কাছে মৃত ভদ্রের খাত খুঁজিয়া পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। তখন ভদ্র মঙ্গলবারের মত বিপরীতার্থবোধক, তরঙ্গসঙ্কুল প্রবল নদী। এই নদীর জলে ছায়াপাত করিয়া নবাব-বাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত সুন্দর ছিল।

এখন তাহার কিছুই নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও এখন মিলাইয়া লওয়া যায় না। ভদ্র নদীর কূল হইতেই নবাব-বাড়ী আরব্ধ, প্রথমেই ভৃত্যদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পাকা ঘর, উহার মধ্য দিয়াই প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে দুইটি চত্বর; উভয়ের মধ্যস্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণের প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। উত্তর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে যে তিন গুম্বজওয়ালা গৃহটিকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব প্রকৃত বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা মজিদ্ বলিয়া বোধ হয় এবং উহার সম্মুখস্থিত ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমরা স্নানের স্থান না বুঝিয়া, নমাজ করিবার জন্য হস্তপদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি সকল মজিদের মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ হইত না। উহার পূর্ব্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। মসজিদটির ভিতরের মাপ ৫০’-৪’’ ×১৪’-২’’, ভিত্তি ৩-১০%, গম্বুজের উচ্চতা ২২’ ছিল। উহার দেওয়ালগুলি কিছুদিন পূর্ব্বেও খাড়া ছিল। অন্য ইমারতের ইষ্টকগুলি অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে কেশবপুরের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সেখানে যথেষ্ট ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।[১২]

মীর্জা সাসিকানের সময়ে শাহসুজার রাজস্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবর্তিত হয়; উহার ফলে পরগণা সমূহের অনেক পরিবর্ত্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং রাজারামের জমিদারী নানা কারণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। মীর্জা সাফসিকান ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিৰ্ব্বিবাদে কার্য্য করিয়া এই স্থানেই পরলোকগত হন। তৎপুত্র সৈফউদ্দীন ফৌজদার হইয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি আওরঙ্গজেবের অধীন একজন খাঁ বা সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে।[১৩] মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি এবং আরাকাণী মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্যাতিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র কঠোর শাসন প্রবর্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শাসনতলে রাখা সহজ হইয়া পড়ে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বৎসর মধ্যে নূরউল্যা খাঁ নামক একজন আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদার নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্দ্ধমানের যুক্ত ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার অধস্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেন্টর নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নূরউল্যাকে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দুধভাই (foster-brother) বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই জন্যই নূরউল্যার এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে সব সরকারের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে যশোহর প্রধান রাজ্য এবং তাহার শাসন সুসাধ্য নহে বলিয়া অন্য স্থানে সহকারী কর্মচারী দ্বারা কাৰ্য্য চালাইয়া, তিনি যশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। মীর্জা সাসিকানের বংশধরগণ তখনও মীর্জানগরে বাস করিতেছিলেন, এজন্য নূরউল্যা প্রথমে তথায় আসেন না। তিনি ধুমঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী ধুলিয়াপুর পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া নিজ নামে নুরনগর পরগণার সৃষ্টি করেন এবং তন্মধ্যবর্তী স্থানে বাস করেন।[১৪] কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ বঙ্গের শাসন চলে না এবং নুরনগরে বাস করিলে তথা হইতে মেদিনীপুর ও হিজলী পর্যবেক্ষণ করা যায়।[১৫] সেখানে তিনি বেশী কাল বাস করিতে পারেন নাই; সে স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকা গেল না বলিয়া কয়েক বৎসর পরেই তিনি ত্রিমোহানীতে চলিয়া আসেন।

মীর্জানগরে যে নবাব-বাড়ী ছিল, তিনি তাহা হইতে এক মাইল দক্ষিণে, ভদ্র নদীর অপর পারে নিজের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করেন। উহাকে এক্ষণে ‘কিল্লাবাড়ী’ বলে এবং উহার দক্ষিণে তাঁহার নিজ নামে ‘নুরউল্যানগর’ বলিয়া একটি গ্রামও আছে। কিল্লাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ দুর্গ, উহা পূৰ্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। ঐ স্থানে আঁকাবাঁকা ভদ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিখার কার্য্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে সুবিস্তৃত পরিখা খনিত করিয়া উহার মাটি দ্বারা দুর্গটিকে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ করা হইয়াছিল, উহার নাম ‘মতিঝিল’; উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে ‘বতকখানা’ বলে; ফরাসী বতক শব্দে হাঁস বুঝায়। দুর্গের পূর্ব্ব দিকে কোন পরিখা ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। দুর্গটির চারিধার নাকি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। কিল্লাবাড়ী যে রীতিমত আগ্নেয়াস্ত্রে সুরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে। অপর দুইটি যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোফার্ট সাহেব (Mr. Baufort) লইয়া যান (১৮৫৪)। উহার একটি দ্বারা তিনি কয়েদীদিগের জন্য বেড়ী প্রস্তুত করেন এবং অপরটির দ্বারা রাস্তা মেরামতের রোলারের কার্য্য করাইয়া লইয়া অবশেষে তাহা জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিন টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।[১৬] এইরূপ বুদ্ধিমান লোকের সুব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীৰ্ত্তিচিহ্ন উড়িয়া গিয়াছে। যে ভদ্রলোক কামানটি খরিদ করেন, তিনি কে বা উহা দ্বারা কি করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যেটি এখনও দুর্গের ভিতর অল্প জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, উহারই ছবি দিলাম। উহার দৈর্ঘ্য ৫’-৫’’ ইঞ্চি এবং নলের ভিতরের ব্যাস ৫’’ ইঞ্চি মাত্র।

একটি মাত্র ভগ্ন অট্টালিকা দুর্গ-বাটীর শেষ নিদর্শন রাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাবসিখানা বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্নানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর ওমারহের বাসগৃহে সর্ব্বত্রই এইরূপ হামামখানা বা স্নানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। এমন হামামখানা ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটায় আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। দুঃখের বিষয় গৃহের মধ্যে কূপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদীনির্যাতনের ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও তেমন ভুল কেন করিলেন, বুঝিয়া পাই না। এই গৃহটি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের ঘরটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮ ́-৮ ́ ́ ×১৮ ́; পরবর্ত্তী স্থান- গৃহটি ১৮ ́-৮ ́ ́ × ১৭ ́; তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণে দুইটি ছোট ঘর (একটি ১০ ́-৩ ́ ́ x ১১ ́-১০ ́ ́, অন্যটি ১০ ́–৩ ́ ́ × ৭ ́) জুড়িয়া দুইটি উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্শ্ববর্তী ইষ্টকগ্রথিত ৯ ফুট বিস্মৃত বৃহৎ ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে চারি পাঁচটি নল দ্বারা জল বাহির হইত, সে নল এখনও আছে। স্নান-গৃহে অর্দ্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উঁচু করিয়া বসান যে, স্নানকালে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইলেও বাহির হইতে দেখা যাইত না। স্নানের এত ব্যবস্থা দেখিয়াও হাবসিখানা বলিয়া সন্দেহ হয় কেন?

নূরউল্যা খাঁ তথাকথিত নবাব-বাড়ীতে বাস করিতেন বা দুর্গমধ্যে বাস করিতেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। দুর্গমধ্যে জেনানাসহ বাস করিলে বহু গৃহের প্রয়োজন, হয়ত তাহা ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর বাজারের নিকট সাধারণের জন্য একটি প্রকাণ্ড ইদ্গা বা ইমামবারা ছিল, তাঁহার কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।[১৭]

ত্রিমোহানীতে নূরউল্যা নবাবের মত বাস করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তিন হাজারী মন্সবদা এবং কয়েকটি চাক্লার ফৌজদার; কিন্তু দেশের লোকে তাঁহাকে বঙ্গের নবাব বলিয়া জানিত। ঢাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোঁজ পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই রাখি। নূরউল্যাও অপরিমিত ধনদৌলতের মালিক হইয়া নবাবী কায়দায় বাস করিতন। ফৌজদাররূপে ধনাগমের শত পন্থা থাকিলেও তিনি নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে ও তেজারতী প্রভৃতি কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।[১৮] সুযোগ্য দেওয়ান রামভদ্র রায়ের উপর রাজস্ব সংগ্রহ এবং হিসাবপত্রের ভার এবং জামাতা লাল খাঁর উপর সৈন্যরক্ষার ভার দিয়া নিজে এক প্রকার কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন।

নূরউল্যা যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া দিতেন এবং লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রণাকুশল দেওয়ানের গুণে সকল লোক তাঁহার বাধ্য ছিল। কথিত আছে, ত্রিমোহানীতে বাসের সময় নূরউল্যার পিতৃবিয়োগ হয়; মুসলমানী প্রথানুসারে যখন তিনি ৪০শ দিবসে স্বজাতীয়দিগের জন্য বিরাট ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন হিন্দুপদ্ধতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে শ্লোকটি এই :

‘খোদা—পাদারবিন্দদ্বয়—ভজনপরঃ পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে।

শ্রুত্বাল্লাল্লেতি বাণীং মুরশিদ-নিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ।

খাসীমুর্গী-রহিতা কদু-কচু-ভবিতা মৎপিতুশ্চাসে খানা।

শ্রীসেখো নুরনামা গলধৃতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়া।।’

অর্থাৎ খোদার পাদারবিন্দযুগল ভজনকারী আমার পিতা মোল্লার নিকট আল্লা আল্লা বাণী শ্রবণ করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৪০শ দিবসীয় শ্ৰাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বর্জ্জিত সামান্য কিছু কদু-কচু-সম্বলিত (নিরামিষ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীনূরউল্যা সেখ গললগ্নীকৃতবাসে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে সমবেত হইয়া আমার শুদ্ধি সম্পাদন করিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ ‘খাসীমুর্গীসুখানা’ এইরূপ পাঠান্তরের পক্ষপাতী, ‘রহিতা’ পাঠে ছন্দের কিছু গোলমাল হয়, ‘সুখানা’ (উত্তম খানা) রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের কথা বুঝায় না। নূরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্য হিন্দুদিগকে জোর করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোক রচনার আবশ্যক বোধ করিতেন না। প্রবাদ আছে, তিনি খোলা মাঠে পৃথক্ ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য নিরামিষ আহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া ভূস্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই প্রবাদের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহা বলা যায় না, তবে শ্লোকটি এখনও অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়া থাকে এবং তদ্বারা আর কিছু না হউক, সে যুগে যে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। নূরউল্যা যে জনপ্রিয় সুশাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্য তিনি তাঁহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।[১৯]

কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁই তাঁহার শাসনের কলঙ্ক। জামাতা লাল খাঁ ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড় দুৰ্দ্দান্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বৰ্ত্তমান খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রাম নিবাসী রাজারাম সরকার নামক একজন মৌলিক কায়স্থ নূরউল্যার হিসাব সেরেস্তায় একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার সুন্দরী নামে যে এক পরমাসুন্দরী বালবিধবা কন্যা ছিল, তাঁহার উপর লাল খাঁর পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি ছলে বলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে অকৃতকাৰ্য্য হইয়া এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে রাজারামকে কারারুদ্ধ করেন। তখন তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা নূরউল্যার প্রত্যাগমনের আসায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং কৌশলে লাল খাঁর অর্থে সেনহাটীতে পিত্রালয়ের সম্মুখে একটি বিস্তৃত গভীর জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলমধ্যে ডুবিয়া মরিয়া পাপের হাতে নিস্তার পান। পরে তাঁহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কন্যার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া ঐ দীঘিতে নিজেও আত্মহত্যা করেন। ঐ দীঘির নাম ‘সরকার-ঝি’।[২০]

এই ঘটনার পর নূরউল্যা জামাতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, তাহাকে ফৌজের কার্য্য হইতে দূরীভূত করেন।[২১] একে ত নিজে যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পরিচালনার অভাবে তাঁহার সৈন্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন ইব্রাহিম খাঁ ঢাকার নবাব।[২২] তাঁহার শাসনকালে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। চেতুয়া-বর্দ্দার[২৩] তালুকদার সভা সিংহ একজন সামান্য ভূম্যধিকারী; কিন্তু তিনি বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সহিত বিবাদসূত্রে অস্ত্রধারণ করেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁকে নিজ দলভুক্ত করিয়া মোগলদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার মানসে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেন। কৃষ্ণরাম নিহত ও তাঁহার পরিবারবর্গ শত্রুহস্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র জগত্রাম স্ত্রীবেশে পলায়ন করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং পরে তাঁহার সাহায্যে ঢাকায় গিয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র নবাব ফৌজদার নূরউল্যা খাঁকে অনতিবিলম্বে সসৈন্যে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কঠোর আদেশ দেন। তখন নূরউল্যা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কোথায় বা সৈন্য আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী; নিজে ছিলেন সুখ-বিলাসে রত, আর ‘তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধ-শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল।’ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুধু পতনেরই নিমিত্ত। কোন প্রকারে কিছু সৈন্য জুটাইয়া তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি রওনা হইলেন এবং হুগলীতে গিয়া যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আসিতেছে, তখন ফাঁপরে পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্যে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল, তখন ফৌজদার মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া যশোহরে আসিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলী দুর্গ তাঁহার যথাসর্ব্বস্বসহ শত্রুহস্তে পড়িল।[২৪] তাহার পর পাপিষ্ঠ সভা সিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন রহিম খাঁ নিজে ‘শাহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ও বিতাড়িত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের ফৌজদারী ভার জবরদস্ত খাঁকে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে নৌবাহিনী সাজাইয়া লইয়া আসিয়া ভগবানগোলার সন্নিকটে রহিম খাঁকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ যে কেবল নূরউল্যার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অকৰ্ম্মণ্যতা দোষে ইব্রাহিম খাঁকেও পদচ্যুত করিয়া নিজ পৌত্র আজিম্ উশ্বানকে সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যখন সম্রাট-পৌত্র আসিয়া জবরদস্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পিতার সহিত বঙ্গ ত্যাগ করিলেন।[২৫]

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নূরউল্যা খাঁ কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন; কারণ, তিনি আরও কয়েক বৎসর কাল যশোহরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলীর ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নূরউল্যার দুই প্রপৌত্র যশোহরের কালেক্টর সাহেবের নিকট বৃত্তি-ভিখারী হইয়া যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন।[২৬] উহা হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার করা যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই— নূরউল্যার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মীর খলিল কিছুকাল ফৌজদার ছিলেন। তৎপুত্র দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যা নাবালক বলিয়া ফৌজদার পদ পান না এবং পরে উভয়ে বিবাদ করিয়া পরস্পরের হত্যা সাধন করেন। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর নবাব সুজা উদ্দীনের সময় যশোহরের ফৌজদারী মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি চাঁচড়ার রাজা ও অন্যান্য জমিদারের হস্তগত হইয়া পড়ায় এবং মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ঐ সব পরগণার বন্দোবস্ত হয়; সে জন্য যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্ৰ রাখিবার প্রয়োজন ছিল না। তখন উক্ত দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যার দুই পুত্র হিদায়েৎউল্যা ও রহমউল্যা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন, তাঁহারা নবাব সরকার হইতে কোন সাহায্য পান না; বহুদিন পর্য্যন্ত চাঁচড়ার রাজার বৃত্তিতে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। পরে চাঁচড়ার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে, উভয়ে নিরুপায় হইয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন। যশোহরের কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, প্রত্যেককে মাসিক একশত টাকা করিয়া পেনসন দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সে হুকুম আসিবার পূর্ব্বেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্য জন মাত্র চারি বৎসর কাল বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত হন। নূরউল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই।

ইংরাজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবর্তিত হইবার পূর্ব্বে যে যশোহরের ফৌজদারের পদ উঠিয়া গিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মীরকাশেমের রাজত্বকালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়গীর ৪১৬৬ টাকা ছিল বলিয়া জানিতে পারি।[২৭] তবে নূরউল্যার সময় হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা নাই। এখন মীর্জানগরের কিছুই নাই, কিন্তু উহা বহুদিন পৰ্য্যন্ত সমৃদ্ধ শহর ছিল। ১৮১৬ অব্দেও যশোহরের জনৈক কালেক্টরের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, উহা তখনও যশোহরের তিনটি প্রধান নগরীর অন্যতম। ত্রিমোহানীও এক সময়ে চিনির কারবারের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই। কেশবপুরের সমৃদ্ধিই ত্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার সময়ে চৈত্র মাসে এখানে বহু লোক সমাগম হয়।

পাদটীকা

১. Ain-i-Akbari (Jarrett), Vol, II, p. 40.

২. “He appeared so low and weak that I was astonished. ‘He was skin drawn over bones’ or rather his bones, too, had dissolved.” বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহার শরীরের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া চমকিত হন। Tuzuk (Rogers), Vol. II, pp. 43-4.

৩. মেজর Smyth এই বিপর্য্যয়কে মহামারী বলিয়াছেন। ‘A pestilence shortly afterwards broke out, in which thousands perished; the place became depopulated and is now the abode of tigers and wild animals. ‘ – Smyth, Ralph, Report of the 24 – Pergunnahs (1857 ); Hunter, Statistical Accounts, Vol. I, p. 118.

৪. Ain. (Blochmann), pp. 328, 492. খাঁ আজমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা সাম্সি যখন বঙ্গের সুবাদার হন (১৬০৭-০৮), তখন তাঁহার উপাধি ছিল জাহাঙ্গীরকুলি খাঁ

৫. ইনি বঙ্গাধিপ নবাব সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪১) নহেন। তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র। – See, Tuzuk, Vol. I, p. 149. এই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই। তুজুকে Sarfaraz, India office-এর হস্তলিখিত পুঁথিতে Saraf-raz আছে। হান্টার সাহেব উহা হইতে Sarfraz করিয়াছেন। Statistical Accounts, Vol. I, p. 243. বাঙ্গালাতে ইংরাজী Saraf-raz হইতে সর্পরাজপুর পর্য্যন্ত হইয়াছে। — Tuzuk, Vol. I, p. 413. সর (মাথা) ও আফ্রাজ (উন্নত করা) এই দুইটি শব্দ হইতে সরফরাজ কথা হইয়াছে।

৬. স্বজাতীয় লেখক গঞ্জেলিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ‘to whom treachery and insolence were ordinary affairs.’—Campos, Portuguese in Bengal, p. 87. See also, p. 156.

৭. Campos, Portuguese in Bengal, pp. 81-87; Noakhali Gazetteer, pp. 17 20. গঞ্জেলিসের পর দিলাওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার জনৈক নেতা ঢাকা হইতে সপরিবারে পলাইয়া সন্দ্বীপে গিয়া বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দস্যুবৃত্তিবলে তথাকার রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগ বা ফিরিঙ্গি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে রিল না। এইভাবে দিলাওয়ার বহু বৎসর যাবৎ এক প্রকার স্বাধীনভাবে পরম সুখে রাজত্ব করেন; এমন কি শাহসুজার শাসনকালে (১৬৩৯) তিনি পুত্র দ্বারা উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। অবশেষে (১৬৬৫-৬৬ অব্দে) সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে তৎপ্রেরিত আবুল হাসানের আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকায় নীত হইয়া কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইঁহার বিশেষ বিবরণ আছে। নবনূর’ (মাঘ, ১৩১২) পত্রে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ‘একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর’ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সন্দ্বীপে এখনও সেই আমলের একটি সুন্দর মসৃজিদ আছে; উহাকে ‘ফুলবিবি সাহেবানীর মজিদ’ বলে। মোগল স্থাপত্যানুযায়ী এই প্রাচীন মসৃজিদটি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহাতে তিনটি গম্বুজ আছে। বাহিরের মাপ ৪৩’×২৬’’; ভিত্তি ৫-৬। চারি কোণে চারিটি মিনার আছে।

৮. ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ গ্রন্থে আকবরের সময়ে গঞ্জেলিস ও অনুপরাম যশোহরে আসিয়া প্রতাপের পক্ষভুক্ত হইয়া রায়গড় দুর্গ দখল করিতে যাইতেছেন, এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত বর্ণনা আছে। (ঐ পুস্তকের ৮৭-৯ পৃ)। এ সব বর্ণনার সহিত ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য নাই। গঞ্জেলিসের দস্যুতা ১৬১৬ অব্দের পরে ঘটিয়াছিল। তখন প্রতাপাদিত্য জীবিত ছিলেন না।

৯. ‘আইন-ই-আকবরী’তে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত এই এই পুঁড়াই পরগণা বলিয়া উল্লিখিত আছে।— Ain, Vol. II ( Jarrett ), p. 141.

১০. Smyth, Report of 24 -Pergunnah (1857)। উহা হইতে জানি, ইছামতীর পূর্ব্বপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বালিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্ত্তমান সাতক্ষীরা মহকুমার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত। Area 4,315; Riyaz., pp. 181, 197; Jessore Gazetteer, p. 158.

১২. Westland, Jessore, pp. 38-9.

১৩. Masir-ul-Umara, Persian Text, Vol. III, p. 478; Riyaz, 0. 197. রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদাস সালাম বলেন, ‘মীর্জার বংশও এখনও আছে’-’the family still survives there, though impoverished.’ কিন্তু সে কোন্ বংশ তাহা জানিতে পারি নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফজল মোলায়েম বক্স বাস করেন, তিনি কোন্ বংশীয় জানি না। রিয়াজের অনুবাদকের পাণ্ডিত্য গবেষণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কথা অগ্রাহ্য নহে।

১৪. ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উহার পরিমাণ ফল ছিল ২৬.৭৮ বর্গমাইল; কয়েক বৎসর পরে উহার আকার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। এই পরগণার প্রধান নগর রামনগর ও মামুদপুর। এই রামনগর গ্রামই সাধারণতঃ নুরনগর বলিয়া পরিচিত; নুরনগর নামে কোন গ্রাম নাই।— See, Smyth, Report (1857); Hunter, Statistical Accounts, Vol. I, pp. 238-9.

১৫. নূরউল্যা খাঁ নুরনগরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার একটি প্রমাণ এই যে, তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায় বরিশাল-বাসী, তিনি নুরনগরে কার্য্য করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী রুথুনপুরে বাসাবাটী করিয়াছিলেন। উঁহাদের বংশবিবরণ হইতে সে কথা জানা যায়।—”বঙ্গীয় সমাজ’, ২২৯-৩০ পৃ। ভবিষ্যপুরাণেও নুরনগর বা ন্যূননগরের কথা আছে : ‘উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং ন্যূনপূর্ব্বকম্।

১৬. Westland, Jessore, p. 39.

১৭. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩১৯, অগ্রহায়ণ, ৩৩২-৩ পৃ।

১৮. ‘Nurulla Khan, Faujdar of the chaklah of Jasar (Jessore), Hugly, Burdwan and Mednipur, who was very opulent and had commercial business and who also held the dignity of a Sehhazari & c.’—Riyaz., p. 232; ‘মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’, ২৯৩ পৃ।

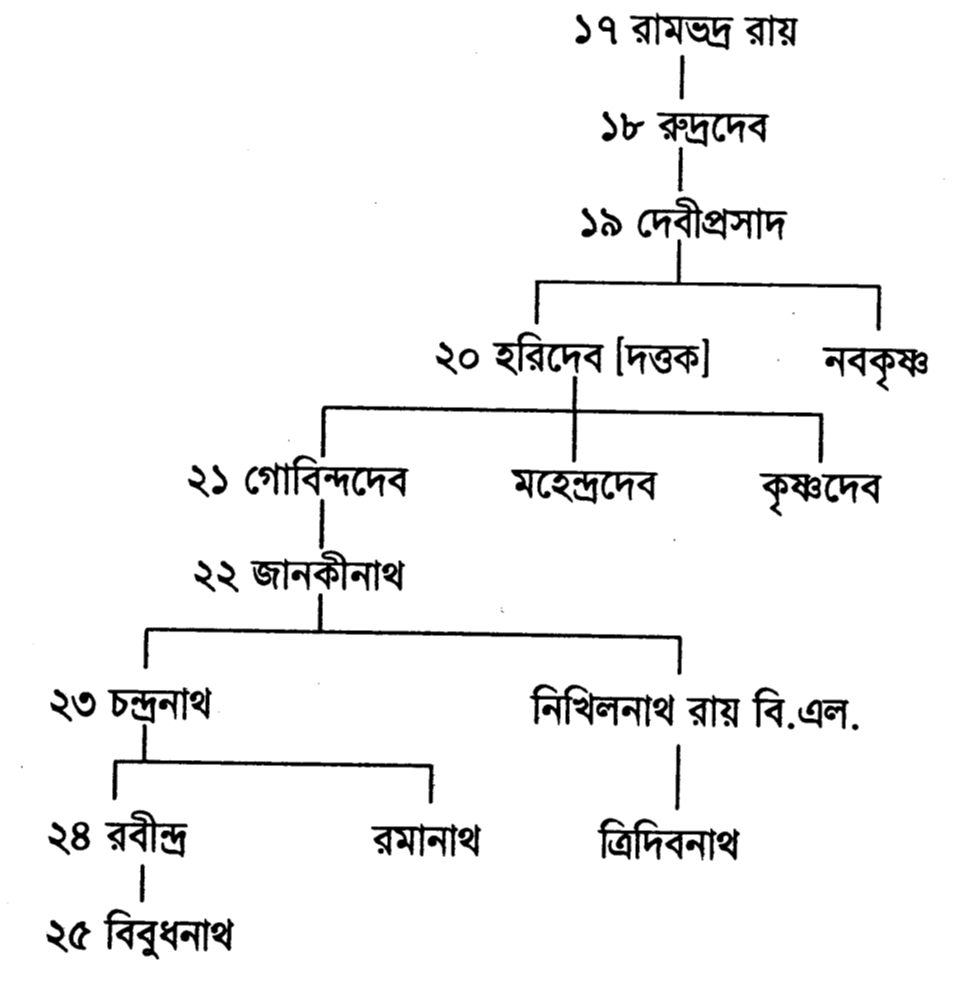

১৯. আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রামভদ্র সম্ভ্রান্তবংশীয়। ইঁহার বংশধরগণ চণ্ডেশ্বর গুহের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। চণ্ডেশ্বর উচ্চ কুলীন বলিয়া খ্যাত। ‘রাজ্ঞা চ পূজিতঃ সোহপি স্বশ্রিয়ং লব্ধবান্ সুতঃ।’ রামভদ্র এই চণ্ডেশ্বরের পৌত্র এডু গুহের ধারায় ১৭শ পুরুষ এবং গুঁড়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পুত্র রুদ্রদেব বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনিই প্রথম গুঁড়ায় বাস করেন। রুদ্রদেবের অধস্তন কৃষ্ণদেবের সময় বিখ্যাত তিতুমীরের বিদ্রোহ ও লড়াই হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া গুলিগোলার সাহায্যে ঐ হাঙ্গামা নিবারণ করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু নিখিলনাথ রায়, কৃষ্ণদেবের ভ্রাতা গোবিন্দদেবের পৌত্র। এখানে বংশধারা দিতেছি :

২০. সরকার কন্যার সতীধর্ম রক্ষার করুণ কাহিনী বহন করিয়া ‘সরকার-ঝি’ এখনও আছে। এখনও সে দীঘির উত্তর পাড়ে রাজারামের বাড়ীর ঢিপি ও তাহার সম্মুখে দীঘির পাকা ঘাটের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খাঁর ও তাহার প্রেরিত লোক দ্বারা খনিত হয় বলিয়া পূৰ্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ। এখনও উহার জল ভাল ও গভীর, এবং তদ্বারা সেনহাটীর একটি পাড়ার জলকষ্ট নিবারণ হইতেছে। এবং যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ‘সরকার-ঝি’র প্রাচীন কাহিনী শুনেন, তাঁহারই নয়নকোণ অশ্রুসিক্ত হয়।—’মালঞ্চ’, ১৩২৭, ফাল্গুন, ৭৬৪-৭ পৃ।

২১. কেহ কেহ বলেন, নূরউল্যার কন্যার গর্ভে লাল খাঁর এক পুত্র হয়, তাহার নাম বহরম খাঁ। লাল খাঁর নির্বাসনের পর নূরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। এই বহরমের পুত্র কিশোর খাঁ ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন।—’মানসী ও মর্ম্মবাণী’ (অশ্বিনীকুমার সেন), ১৩২৩, পৌষ, ৫৪১-২ পৃ। সম্ভবতঃ এই কিশোর খাঁকেই ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ‘a dreadful oppressor’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। — Jessore, p. 40.

২২. ইনি আমীর-উল ওমরা আলি মদানের পুত্র; ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহিম খাঁ, শাসনকাল ১৬৮৮-৯৭ খৃঃ। He was ‘a book-worm and a man of peace.’-Riyaz, p. 235.

২৩. Chitwa in Mandaran Sarkar – Ain [ Jarrett & Sarkar, Vol. II. p. 155.] চেতুয়াবর্দ্দী মেদিনীপুরের অন্তর্গত। ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

২৪. ‘With a nose and two ears, clad in a rag, he (Nur – ullah) came out of the fort, and the fort of Hugly together with all his effects and property fell into the enemy’s hands.’ – Riyaz. p. 232.

25. Riyaz. pp. 234-7; Stewart, p. 384.

26. Westland, Jessore. p. 40.

২৭. ‘নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস’, ৫০৭ পৃ।