৪৬. সীতারাম সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ

সতীশচন্দ্র মিত্র

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ – সীতারাম সম্পর্কিত কয়েকটি বংশ

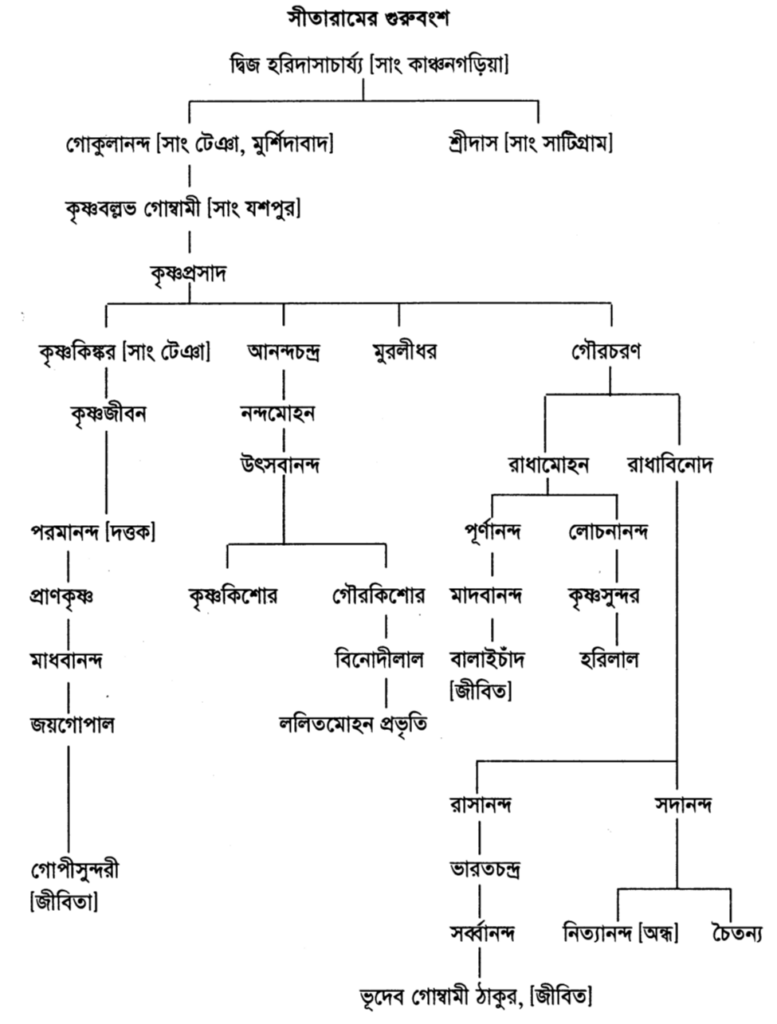

সীতারামের গুরু বংশ : শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরদিগের মধ্যে সাতজন হরিদাসের নাম পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বপ্রধান; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক দুই ‘কীৰ্ত্তনিয়া’, আর দ্বিজ হরিদাস নামক পদকর্তা— এই চারিজন সমধিক উল্লেখযোগ্য। রাজা সীতারাম দ্বিজ হরিদাসের পৌত্র কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কারণ চৈতন্যদেবের অপ্রকটের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে সীতারাম রাজা হন, তিন পুরুষে দেড়শত বৎসর পার হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায়, বৈষ্ণব সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন; ঈশান নাগর অদ্বৈততাচার্য্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, ‘সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধারাধামে, অনন্ত অর্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে।’ দ্বিজ হরিদাস মহাপ্রভুর পার্ষদ হইলে কি হয়, তিনি তদপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাঁহার তিরোধানের ৪৯ বৎসর পরে হরিদাসের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণবল্লভেরও বার্দ্ধক্যকালে সীতারাম দীক্ষিত হন।

দ্বিজ হরিদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, নৃসিংহের সন্তান এবং গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল; এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায়, টেঞা-বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।[১] নরহরি দাস কৃত প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থ ‘ভক্তিরত্নাকরে’ দেখিতে পাই :

‘দ্বিজহরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে

দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে।’

কিন্তু তখন দেহত্যাগ করা হইল না; স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন ধামে যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে বলিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন যাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা লন। ১৪৩৮ শকে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়; তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ঘটে। বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব করিয়া তিনি সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন (১৪৮০-৮১)। শ্রীনিবাস ১৫০৪ শক পর্যন্ত বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপায় বৈষ্ণবশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করতঃ ‘আচার্য্য’ উপাধি পান, এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। দ্বিজ হরিদাস তখন মুমূর্ষু, তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষিত করিবার জন্য শ্রীনিবাসকে অনুরোধ করেন এবং সেই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিত্যানন্দ দাস কৃত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ ‘প্রেম-বিলাসে’ আছে :

‘কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য।

শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্ব-গুণে বৰ্য্য।।

তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস।

শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস।।

জ্যৈষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস।

পিতৃআজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস পাশ।।

* * *

গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়।

তাঁহারে করিলা কৃপা আচাৰ্য্য মহাশয়।

—প্রেম বিলাস’, ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃ

প্রেম-বিলাস ‘একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাস’ এবং বৈষ্ণব-সাহিডে, বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা ভিন্ন ‘ভক্তি-রত্নাকর’, ‘নরোত্তম-বিলাস’, ‘অনুরাগবল্লী’ প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাস এবং তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ আছে। গোকুলানান্দ টেঞা-বৈদ্যপুরে এবং শ্রীদাস সাটিগ্রামে বাস করেন। এই টেঞা-বৈদ্যপুরেই ‘পদকল্পতরু’ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিবাস ছিল। কৃষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচার্য্যরত্নের কৃপালাভ করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমভক্ত সাধক হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় বৰ্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান- বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার-ভয়ে তিনি দেশত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী যশপুরে আসিয়া বাস করেন। টেঞা হইতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, পাঠান দস্যুদিগের হস্তে ঐ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্যই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্লভ পৌত্রগণকে লইয়া পলায়ন করেন। ইহা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণবল্লভের ঋষিকল্প মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র সীতারাম দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হন। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভের বংশে পূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় শিষ্য ছিল না এজন্য তিনি সীতারামকে মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নানা কৌশলে ও আন্তরিক ভক্তিতে তাঁহাকে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের মৃত্যুর পরও তাঁহার তুষ্টির জন্য (কৃষ্ণতোষাভিলাষ) সীতারাম গুরুদেবের নামে কানাইনগরের অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করেন।[৩]

সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর কৃষ্ণবল্লভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, তাঁহার নামে সীতারাম-প্রদত্ত কোন নিষ্কর-সনন্দ নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের চারিপুত্র; তন্মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্ব্বনিবাস ও টেঞা গ্রামে চলিয়া যান; মুরলীধর নিঃসন্তান, কৃষ্ণকিঙ্করের বংশ এখনও আছে। আনন্দচন্দ্র সীতারামের পতন পর্যন্ত যশপুরে ছিলেন, পরে পূৰ্ব্বনিবাসে চলিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়া যান; ঘুল্লিয়া গ্রামে তাঁহার পৌত্র রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উহার প্রপৌত্র ভূদেব গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় জীবিত আছেন এবং দেশময় লোকের নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পর্যন্ত সীতারাম ও তাঁহার পুত্র প্রদত্ত ভূমিদানের বহু সনন্দ আনন্দচন্দ্র ও গৌরচরণের নামে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।[৪] আমি ভূদেব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গৌরচরণের নামীয় যে দুইখানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহা এত জীর্ণ যে শিল্পিগণ উহা হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি :

‘ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ গোস্বামী সদুদারচরিত্রেষু — লিখনং কার্য্যাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে তোমাকে ১ টাকা ৩ গণ্ডা ৩ কড়া একখাদা পোনার কানি জমীবাটী ব্রহ্মোত্তর দিলাম তুমি মাফীক্ জায় জমীবাটী মজকুরাতে দখিলকার হইয়া পুত্রপৌত্রাদী ক্রমে নিষ্কর ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০২ এগারশত দুই সাল তারিখ—১৩ শ্রাবণ।’

সনন্দের উপরিভাগে : ‘শ্রীদুর্গ শরণম্’ এবং সীতারামের নামের মোহর আছে। তাহার পার্শ্বে ‘শ্রীকৃষ্ণঃ’ এবং ‘এক খাদা পোনারো কানি মজকুরা ইতি’ এই কয়েকটি কথায় সীতারামের হস্তলিপি আছে। পূৰ্ব্বৰ্তন হিন্দু জমিদারগণ নিজের নাম দস্তখত না করিয়া শ্রীসহি করিতেন বা ইষ্ট দেবতার নাম লিখিয়া দিতেন। সীতারামের ইষ্টনাম ‘শ্রীকৃষ্ণ’ অতি সুন্দর পাকা হাতের লেখায় লিখিত। উহা সীতারামের বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। উক্ত স্বাক্ষরের পার্শ্বে মুন্সীর হস্তলিপিতে জমিবাটীর জায় আছে। যথা : কানোটিয়া ৬ আনা, খাজুরা ৩ আনা, পাচুরিয়া ২ আনা, জাপকাতলা ৩ গণ্ডা ৩ কড়া, আমগ্রাম ১ আনা, আকছিডাঙ্গা ৪ আনা মোট—১ টাকা ৩ গণ্ডা ৩ কড়া।

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই :

‘ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ গোস্বামী সদুদারচরিত্রেষু— লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নদীর দীগুলিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে বারোপাকি জমীবাটী গ্রহণে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। তুমি জমীবাটীতে মাফীজায় দখিলকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে নিঙ্করে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৫ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ।’[৫]

এই তারিখে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার বিষয় দলিলের উপরিভাগে মোহর ও ‘শ্রীরাম শরণং’ আছে এবং সীতারামের স্বাক্ষরে ‘শ্রীকৃষ্ণঃ’ ও ‘বারো পাকিজমি ইতি’ লিখিত আছে এবং পার্শ্বে জমিবাটীর জায় দেওয়া হইয়াছে।[৬]

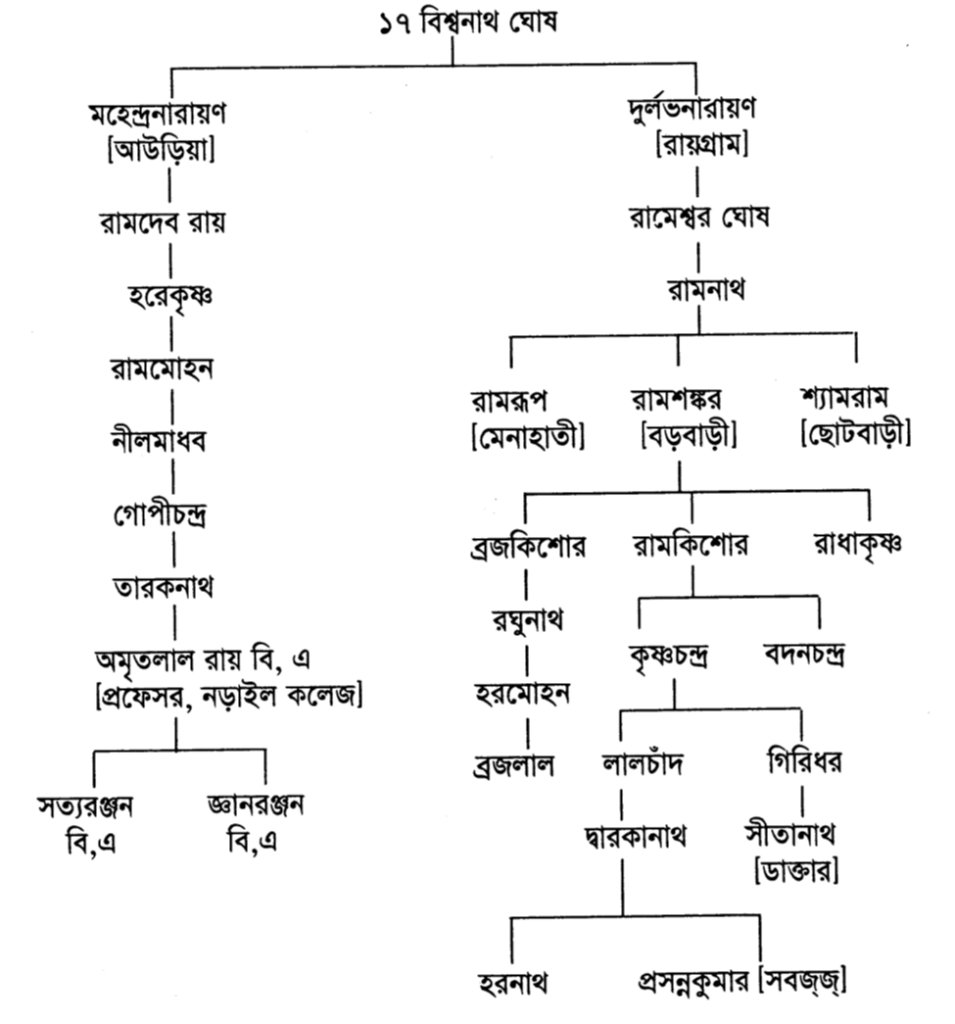

সেনাপতি মেনাহাতী ॥ পূব্বেই বলিয়াছি যে, সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী মুসলমান নহেন, কিন্তু হিন্দু কায়স্থ। তাঁহার প্রকৃত নাম রামরূপ বা রঘুরাম ঘোষ। তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্য তাঁহার নাম ও পরিচয় লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার চরিত্র এবং বীরত্বের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে শুধু তাঁহার বংশের পরিচয় দিব। রামরূপ দক্ষিণরাঢ়ীয়, আনা সমাজভুক্ত বংশজ কায়স্থ। আনা সমাজের আদি প্রভাকর ঘোষ হইতে বংশধারা এইরূপ : ৬ প্রভাকর—৭ প্রদ্যুম্ন—৮ বনমালী—৯ ভাস্কর–১০ অনন্ত (মহানিয়োগী)। ক্রমান্বয়ে ইঁহারা সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনন্তের কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুলভ্রষ্ঠ হইয়া পঞ্চপ্রেত আখ্যা পান। হয়ত অনন্তের কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দেরও এইরূপ কোন কারণে পুলনাশ হয়। সেজন্য অরবিন্দের ধারা কায়স্থ-কারিকায় নাই। ১০ অনন্ত—১১ অরবিন্দ—১২ স্থির ঘোষ—১৩ দেবানন্দ—১৪ মহেশ্বর ঘোষ—১৫ রামানন্দ—১৬ হরিনাথ—১৭ বিশ্বনাথ। এই বিশ্বনাথই কোন কারণে যশোহরে আসেন। তাঁহার দুই পুত্র : মহেন্দ্রনারায়ণ ও দুর্লভনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণের সন্ততিগণ ‘রায়’ উপাধিধারী এবং তাঁহারা এখনও চিত্রানদীর কূলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া গ্রাম বাস করিতেছেন এবং দুর্লভনারায়ণের বংশধরগণ নড়গঙ্গার তীরবর্তী রায়গ্রামে বাস করিতেছেন। দুর্লভের প্রপৌত্র রামরূপই সীতারামের প্রধান সেনাপতি। মহম্মদপুর অবরোধের সময় ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর রায়গ্রামের বাটীতে একটি অতি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্শ্বে একটি শিবমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে জোড়-বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। শিবমন্দিরে যে শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে, তাহা এই :

‘ষষ্ঠবেদাঙ্গ চন্দ্রমে শাকে শ্রীশঙ্করালয়ঃ।

অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষেনাপি সুভক্তিতঃ।।’ সন ১১৩১

ষষ্ঠ = ৬, বেদ = ৪, অঙ্গ = ৬, চন্দ্র= ১; অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক বা ১৭২৪ খৃষ্টাব্দ। ১১৩১ সালেও ঐ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি বড় সুন্দর, উহাতে এবং জোড়-বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ঠিক সীতারামের মন্দিরের অনুরূপ এবং দেখিলে ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম হয়। জোড়-বাঙ্গালার প্রত্যেক বাঙ্গালার বাহিরের মাপ ২৮’ × ১১’-৫’’ এবং মন্দিরের মাপ ১৪’-৪’’ × ১৪’-৪’’ ইঞ্চি। রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং কার্য্যগুণে লোকের নিকট খ্যাতি এবং নিজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন লক্ষ্মীপাশার কালীবাড়ীতে আসেন, তখনই ব্রজকিশোর তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের শাসনকালে দশসালা বন্দোবস্তের সময় মহারাজ যে ডৌল বা রাজস্ব-হিসাব দাখিল করেন, তাহা প্রধানতঃ ব্রজকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল। ব্রজকিশোরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকিশোরের প্রপৌত্র সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররূপে বহুরোগ চিকিৎসার নব নব প্ৰক্ৰিয়া ও নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া অকাল মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় স্বতন্ত্র স্থানে প্রদত্ত হইবে। রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসন্নকুমার সবজজ্ ছিলেন, নবগঙ্গার কূলে তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম দেখিবার যোগ্য। রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র বদনচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। যে বংশাবলী প্রদত্ত হইল, উহাতে তুলনার জন্য আউড়িয়া শাখার মাত্র একটি ধারা দিলাম। আউড়িয়ায়ও প্রাচীন কৃষ্ণ-বিগ্রহের জন্য আধুনিক সুন্দর মন্দির আছে।

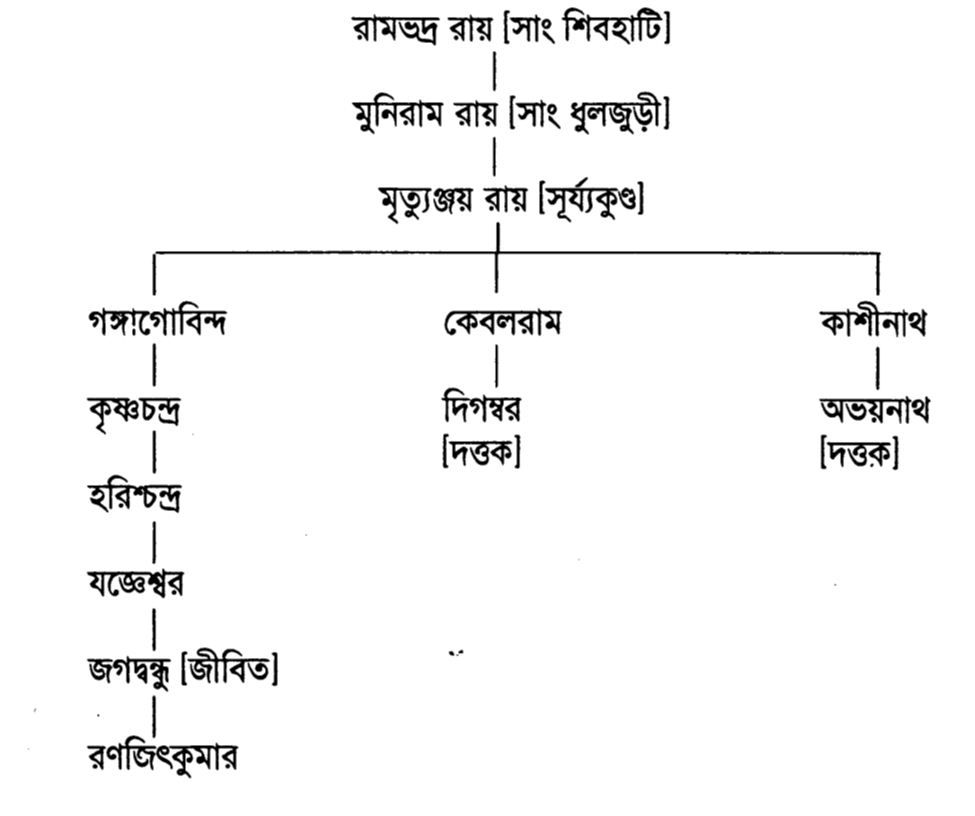

উকীল মুনিরাম রায়॥ মুনীরাম কার্ণঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। কান্যকুব্জ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুত্র সুভাষিত বঙ্গজ সমাজের আদিপুরুষ। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র কার্ণঘোষ হইতে বঙ্গজ ঘোষগণের একটি পৃথক থাক্ হইয়াছে। বসন্ত রায় কর্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্ণঘোষবংশীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ কুলীন রাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে বা অন্য প্রকার স্বচ্ছন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী-শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী শিবহাটিতে বাস করেন এবং প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়া ‘রায়’ উপাধিধারী হন। এখনও সেখানে তদ্বংশীয়েরা বাস করিতেছেন। রামভদ্ররায় ঐবংশীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহারই পুত্রের নাম মুনিরাম রায়। বংশ-ধারা এইরূপ : ১ মকরন্দ—২ সুভাষিত—৩ চতুর্ভুজ—৪ গঙ্গাধর—৫ শুভ—৬ কার্ণ ও কালশী ঘোষ। ৬ কাৰ্ণ ঘোষ-৭ পূপী—৮ বিভাকর—৯ ভগীরথ—১০ শ্রীকণ্ঠ—১১ শুভঙ্কর—১২ ত্রিবিক্রম-১৩ শ্রীকৃষ্ণ- ১৪ রামভদ্ররায়-১৫ মুনিরাম রায় প্রভৃতি। শিবহাটি নিবাসী মুনিরাম চাকরীর অনুসন্ধানে ঢাকায় যান এবং তথায় সীতারামের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি নবাব সরকারের উকীল ছিলেন এবং সীতারাম জমিদার ও পরে রাজা হইলে, তিনি তাঁহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। আইন বিষয়ে তীক্ষ্ণ প্রতিভা বোধ হয় কার্ণঘোষ বংশের একটি বিশিষ্ট চিহ্ন। হাইকোর্টের জজ্ চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ভ্রাতৃদ্বয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজ কার্ণকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। মুনিরাম ও উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি, তাঁহার নামেই নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হইত। ‘কোন সীতারাম’ এই প্রশ্ন উঠিলে ‘যেস্কা উকীল মুনিরাম’– ইহাই উত্তর দেওয়া হইত। সীতারামের মত মুনিরামও নবাব সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে তিনি মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :

‘শূন্য চন্দ্র রস ইন্দৌ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং।

ইদং কৃতিমুনিরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ।।’৮

শূন্য = ০, চন্দ্র = ১, রস = ৬, ইন্দু = ১, উল্টাইয়া লইলে, ১৬১০ শক বা ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ হয় (৪০শ পরিচ্ছেদ)। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহম্মদপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে ধুলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুনিরামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে রাজা সীতারাম তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম সে প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় নাকি ভগিনীকে বিষ- প্রয়োগে হত্যা করিয়া জাতিকুল রক্ষা করেন (৪৩শ পরিচ্ছেদ)। শেষ যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম সীতারামের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে সীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটিল, এসব বিষয় ঐতিহাসিকের সম্মুখে সম্পূর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাঁহার কন্যা বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হইতে, মুনিরাম শত্রুরূপে পরিণত হন; এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে।[৯] কিন্তু ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সুতরাং রঘুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের উপর সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুত্র মৃতুঞ্জয় পরম ধার্মিক ছিলেন; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাকলা ভূষণার নায়েব হন এবং প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়া কালীগঙ্গার তীরবর্ত্তী সূর্যকুণ্ড গ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; তদবধি তদ্বংশীয়েরা ‘সূর্য্যকুণ্ডের রায়’ নামে খ্যাত। মৃত্যুঞ্জয় নিজবাটীতে শিব ও দশভুজার মন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ প্রবল প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ‘সূর্য্যকুণ্ডের রায়গণের’ সম্পত্তির আয় ৩০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। কিন্তু কালের কঠোর গ্রাসে সব চূড়ান্ত হইয়াছে। সূর্যকুণ্ডের প্রকাণ্ড বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিষয় সম্পদ উড়িয়া গিয়াছে। কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র জগদ্বন্ধু এক্ষণে মহম্মদপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার সম্পত্তির আয় ৮/৯ শত টাকার অধিক হইবে না। মুনিরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে পার্ব্বতীচরণ ও রসিকলাল রায় অপুত্রক অবস্থায় ধুলজুড়ীতে বাস করিতেছেন।

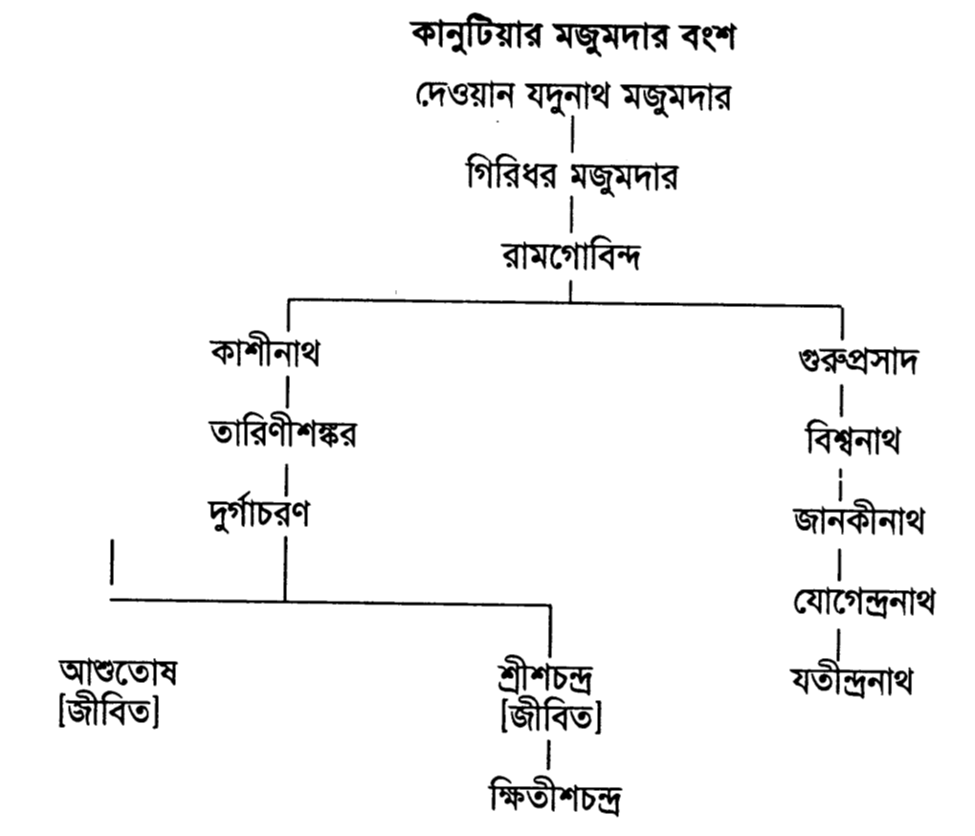

দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার ॥ ইনি গঙ্গোপাধ্যায় ও উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণবংশীয়। যদুনাথের অন্য নাম ছিল পরমেশ্বর। সীতারামের সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু সম্পত্তির মালিক হইয়া মহম্মদপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে (৪২শ পরিচ্ছেদ)। সম্ভবতঃ তিনি দেওয়ানী কার্য্যে খ্যাতিলাভ করিবার পর ‘মজুমদার’ উপাধি লাভ করেন, তখন উহা বিশেষ সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যদুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তেমনি কৰ্ত্তব্যশীল ও ন্যায়বান কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতি কালে তিনিই তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতেন, আবশ্যক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে রাজ্যরক্ষা করিতে পরাঙ্গুখ হইতেন না; সে দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (৪২শ পরিচ্ছেদ)। যদুনাথের একমাত্র পুত্র গিরিধরের অন্নপ্রাশন কালে ১১১৪ সালে (১৭০৮ খৃঃ) সীতারাম ভিক্ষাস্বরূপ যে ১০ খাদা বা ২৫০ বিঘা ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাঁহার সনন্দ এখনও কানুটিয়ার মজুমদারবংশীয়গণের গৃহে আছে। সীতারামের স্বাক্ষর-সম্বলিত ঐ সনন্দের প্রতিলিপি যদুনাথের পুস্তকে ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিধরের পৌত্র কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ অদূরবর্তী কানুটিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌত্র আশুতোষ বরীশাট কাছারীর নায়েব এবং গুরুপ্রসাদের পৌত্র জানকীনাথ ৯০ বৎসর বয়সে এখনও জীবিত আছেন।

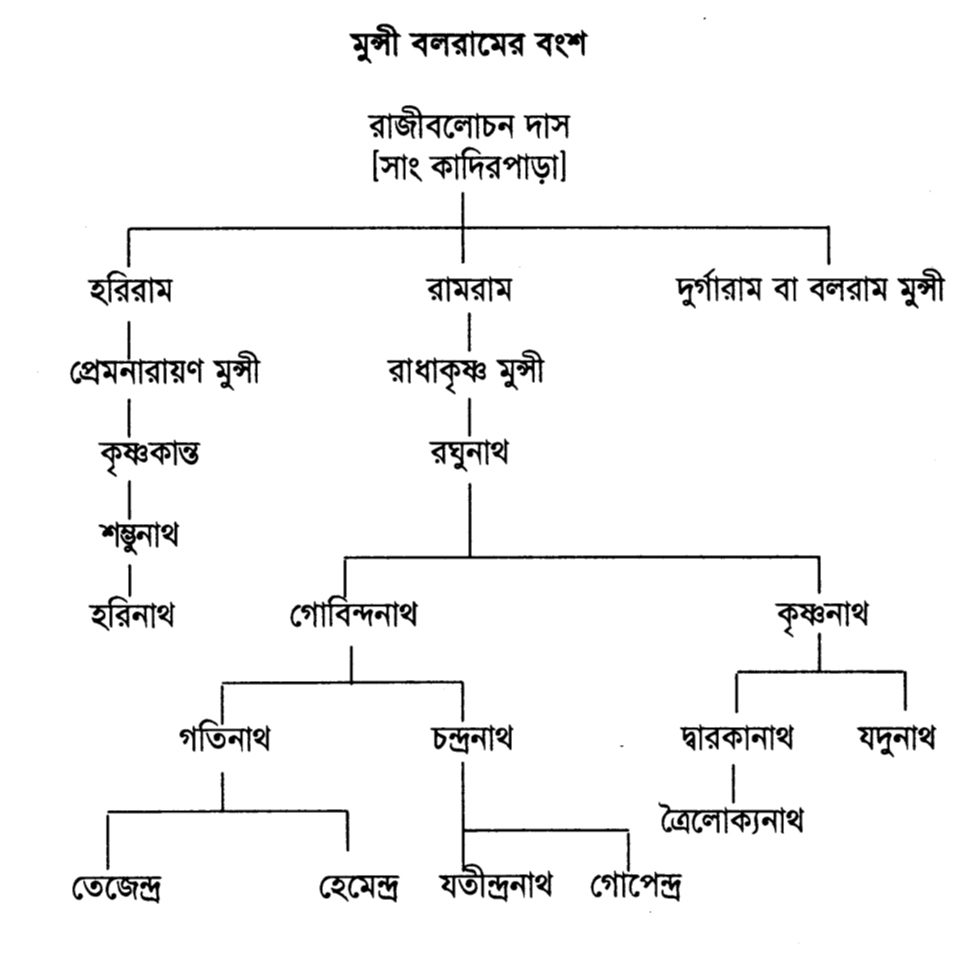

মুন্সী বলরাম দাস।। যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ যশোহরের অন্তর্গত শৈলকূপা অঞ্চলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্দ্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাকী উঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ ছিলেন অত্রিগোত্রীয় নরদাস; কেহ কেহ তাঁহাকে নরহরি বা নরদেব দাস বলিয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এবং ভাগ্যের বিবর্তনে নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে শৈলকূপার একাংশে দেবতলায় বাস করেন। নবাব সরকার হইতে কালক্রমে তাঁহাদের ‘মজুমদার’ উপাধি হয়। বহুপূৰ্ব্ব হইতে শৈলকূপায় জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত রামগোপাল বিগ্রহের সেবা চলিতেছিল; এক সময়ে উহার সেবার ভার এই দাসবংশীয় ভবানন্দ বা কৃষ্ণানন্দের উপর ন্যস্ত হয়। তখন তিনি দেবতলায় নিজভবনের পার্শ্বে উক্ত বিগ্রহের জন্য যে সেবাবাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্ত্তী দেবতলায় যখন মগফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন কৃষ্ণানন্দের পৌত্র রাজীব লোচন সপরিবারে হনু নদীর তীরবর্ত্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি পাইয়া তথায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। রাজীবলোচনের তিন পুত্র: হরিরাম, রামরাম ও দুর্গারাম। তিনি ভ্রাতাই বিপুলদেহশালী ও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা রাজা সীতারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত আছে, রামরাম ও দুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাতদিগের আক্রমণ নিবারণ করায় সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া বিলপাকুড়িয়া নামক একখানি গ্রাম দুই ভ্রাতাকে দুগ্ধ খাইবার জন্য নিষ্কর দান করেন।[১০] এই গ্রামখানি পরণে বেলগাছির অন্তর্ভুক্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস ষ্টেশনের অধীন; ঐ গ্রাম এখনও রামরামের নামীয় খারিজা তালুক বলিয়া ফরিদপুরের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ও উহা মুন্সীদিগের দখলে আছে। দুর্গারাম যখন সীতারামের দপ্তরে মুন্সী নিযুক্ত হন তখন সীতারাম বা তাঁহার গোস্বামী গুরু মহাশয় আদর করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি দুর্গারাম দাস মজুমদার মুন্সী বলরাম দাস বলিয়া খ্যাত। বলরামের হস্তলিপি যেমন সুন্দর, চরিত্র তেমনই মধুর; তিনি যেমন বিশ্বাসী তেমনই কর্মদক্ষ। সীতারাম প্রদত্ত প্রায় সকল সনন্দে মুন্সী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়া যায়। বলরাম নিঃসন্তান; তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিরাম ও রামরামের বংশধরগণ এখনও মুন্সী উপাধিধারী হইয়া সম্পত্তিশালী তালুকদার রূপে কাদিরপাড়ায় বাস করিতেছেন।

মহাত্মা নরহরি দাস হইতে বংশধারা এইরূপ : ১ নরহরি – বিদ্যানন্দ — কাশীশ্বর— কংসারি- -কাশীশ্বর—কংসারি— বলাইরত্ন—৬ কৃষ্ণানন্দ—৭ জনাৰ্দ্দন—৮ রাজীবলোচন; ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাস করেন। কাদিরপাড়ার মুন্সী বংশীয়দিগের প্রদত্ত তালিকা হইতে এই ধারা লিখিত হইল। কিন্তু বল্লাল সেনের সমসাময়িক নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত রাজীবলোচন পর্যন্ত অন্ততঃ পাঁচশত বৰ্ষ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২/১৩ পুরুষ হওয়া উচিত; সেস্থলে আমরা মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি। এইজন্য মনে হয় এই তালিকার কোন স্থানে ৩/৪ পুরুষ বাদ পড়িয়াছে গিয়াছে। রাজীবলোচন হইতে বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

.

পাদটীকা :

১. ‘বিশ্বকোষ’, ২২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃ।

২. ‘গৌরপদতরঙ্গিণী’, ৪৫-৪৬, ১৮৮ পৃ।

৩. ১৫০৪ শকের পর গোকুলানন্দ শ্রীনিবাসের শিষ্য হন। তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র। হয়ত তখনও কৃষ্ণবল্লভের জন্ম হয় নাই। আচাৰ্য্য মহাশয় ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন ধরিলে ১৫৩০ শকের সমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে বালক কৃষ্ণবল্লভকে উপনীত করিলে, ১৫২০ শকে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তিনি যদি নব্বই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে সীতারামকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দীক্ষার সময় আনুমানিক ১৬১০ শকে বা ১৬৮৮ খৃঃ দাঁড়ায় এবং তাহা অযৌক্তিক নয়।

৪. আনন্দচন্দ্রের নামীয় ১১১৬ সালের একখানি সনন্দের প্রতিলিপি যদুনাথের গ্রন্থে আছে।—২৩৮ পৃ।

৫. [‘নদীর দীগুলিয়া’—অনুমিত হয় ইহা মুদ্রাণভ্রম এবং দীর্ঘলিয়া, বা দীঘলিয়া বা দীগুলিয়া হইবে। নদীর অন্তর্গত ‘দীঘলিয়া’ নামে একটি গ্রাম আছে। মূল সনন্দখানি পুনরায় পরীক্ষা করা সম্ভব হইল না বলিয়া প্রথম সংস্করণে যেরূপ ছিল সেইরূপই রাখা হইল।—শি মি]

৬. জমির পরিমাণ বুঝিতে হইলে জানা উচিত, ৩০ কানিতে এক পাখি ও ১৬ পাখিতে এক খাদা হয়। এক খাদাব পরিমাণ ঠিক ২৫ বিঘা জমি। এখনও যশোহরের উত্তরভাগে এই পদ্ধতিতে জমির মাপ হয় এবং তজ্জন্য ‘তেরখাদা’ ‘ষোলখাদা’, ‘আঠারখাদা’ প্রভৃতি গ্রামের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৭. ‘বঙ্গীয় সমাজ’, ২০৯ ও ২৯১ পৃ।

৮. মধুসূদন সরকারের ‘সীতারাম’ প্রবন্ধ, ‘নব্যভারত’, ১২৯৪, ৪৭৯ পৃ।

৯. যদুনাথ, ‘সীতারাম’, ১৬৫-৬ পৃ।

১০. যদুনাথ, ‘সীতারাম’, ৬৯ পৃ।