৫. নড়াইল জমিদার-বংশ

সতীশচন্দ্র মিত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – নড়াইল জমিদার-বংশ

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের ‘রায়’ উপাধিযুক্ত কায়স্থ জমিদারগণ বিশেষ বিখ্যাত। সম্পতিশালিতায় ও বংশমর্য্যাদায়, সঙ্গতি-প্রভাবে ও শাসন-প্রতাপে, শিক্ষা-গৌরবে ও দেশময় প্রতিপত্তি-সূত্রে ইঁহারা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ইঁহারা নড়াইলে বাস করেন এবং ঐ শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাঁহাদের সম্পত্তির সূচনা হয়। সুতরাং তাঁহারা নবাবী ও ইংরাজী উভয় আমলের সন্ধিস্থলে প্রাদুর্ভূত। এইজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথা বলিয়া পরে ইংরাজ আমলের নব্য জমিদারবর্গের কথা তুলিব।

ইঁহারা দত্ত-উপাধিধারী, দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ‘বালীর দত্ত’ ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া খ্যাত। “বালীর দত্ত কুলের কান্দা, যা’র দুয়ারে হাতী বান্ধা”–এ প্রবচন ইঁহাদের সম্বন্ধেই খাটে। প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ টাকার সম্পদ ইঁহাদের করায়ত্ত; সকল শ্রেণীর প্রধান কুলীনগণ ইঁহাদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গৌরবান্বিত। দুয়ারে হাতী বাঁধিয়া রাজশক্তি প্রচারের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। নড়াইলের জমিদারদিগের সরকার প্রদত্ত রাজোপাধি না থাকিলেও বঙ্গদেশীয় কোন রাজা অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি নিতান্ত ন্যূন নহে।

আদিশূরের সভায় যে পঞ্চকায়স্থ বীজপুরুষ আসেন, তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত অন্যতম; তিনি বটগ্রাম-শাসন লাভ করিয়া তথায় বাস করেন। উহার কিছুদিন পরে খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রণশূর যখন দক্ষিণ রাঢ়ের (‘তক্কন্ লাড়ম্’) অধিপতি, তখন কাঞ্চীপুরপতি মহারাজ রাজেন্দ্র চোল রাঢ় বঙ্গ আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় অন্য এক পুরুষোত্তম দত্ত সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সঙ্গে সঙ্গে আসেন এবং ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া ভাগীরথী- তীরে বালীতে বসতি করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক-গ্রন্থে আছে :

‘বীজী পুরুষোত্তম দত্ত সদা শিব অনুরক্ত,

কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।

শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ

কুলাভাব হইল নিজ দোষে।।’

এই পুরুষোত্তম গজপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।[১] রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গের আক্রমণ কালে বিজয় সেন গৌড়াধিপ ছিলেন। পুরুষোত্তম বালী হইতে তাঁহার সভায় যান এবং গর্ব্বদোষে মৌদ্গল্য দত্তের মত ইহারও কুলাভাব ঘটে। কুল না থাকিলে কি হয়, সমাজে তাঁহার বিপুল খ্যাতি ছিল। তদবধি বালী একটি প্রধান দত্ত-সমাজ হয়, পরে ঘোষ কুলীনেরা এ স্থানের খ্যাতি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বালীর দত্তগণ বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বহুপুরুষ পরে ইহাদের এক শাখা মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যান। পুরুষোত্তম হইতে অধস্তন ১৯ পর্যায়ভুক্ত নারায়ণ দত্ত তথায় চৌড়াগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র-মদনগোপাল ও মুকুন্দরাম।

মদনগোপাল নবাব সরকারে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাঠানদিগের ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও পরিবারবর্গ লইয়া পলায়ন করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কায়স্থেরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন, এবং কুরিগ্রামের নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মদনের পুত্র রামগোবিন্দের তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে তৃতীয় রূপরামই বিখ্যাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে মদনগোপাল ‘সরকার’ উপাধি পান, তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দরামও ঐ উপাধিতে পরিচিত।

মুকুন্দরামের বংশধরগণ এখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন। কিন্তু রূপরাম হইতে যে জমিদারীর সূচনা হয়, উহারা তাহার অংশভাগী নহেন বলিয়া দত্ত বা দত্ত-সরকার উপাধিধারীই আছেন। একজন প্রধান কৃতীপুরুষের জন্মগৌরবে মুকুন্দরামের ধারাও উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত, এম, এ; ইনি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একাউন্টাণ্ট-জেনারেলরূপে এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কাৰ্যে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

রূপরাম দত্ত প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মিত্র বংশীয় কৃষ্ণরাম মিত্রের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। উঁহার গর্ভে নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কালীশঙ্করই নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাতামহ কৃষ্ণরাম মিত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য কপোতাক্ষী তীর হইতে দূরবর্তী গুয়াতলী গ্রামে ১২ বিঘা জমিতে এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন, উহা এখনও আছে।` রূপরাম অল্প বয়সে নাটোর রাজসরকারে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিশ্বাসভাজন হইয়া ঐ সরকারের উকীলরূপে মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে কার্য্য করিতেন। এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন এবং রাণী ভবানীর কৃপায় আলাদাতপুর নামক তালুকের পাট্টা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ করেন (১৭৯১ খৃঃ)। ঐ তালুকের কর ১৪৮ টাকা ৪ আনা ১ পয়সা ধার্য্য ছিল। উহারই মধ্যে নড়াইলের জমিদারবাটী অবস্থিত। ঐ স্থানে রূপরাম চিত্রাতীরে যে বাজার বসাইয়াছিলেন, তাহার নাম রূপগঞ্জ; অতি অল্পদিন হইল ঐ নাম পরিবর্তিত করিয়া রূপরামের প্রপৌত্র রামরতনের নামে রতনগঞ্জ করা হইয়াছে। সাধারণ লোকে রূপগঞ্জ বলিয়াই জানে; রূপরামের নাম মুছিয়া যাওয়ার কোন হেতু নাই। ১৮০২ অব্দে রূপরাম দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার দুইপুত্র কালীশঙ্কর ও রামনিধি মাত্র ছিলেন, নন্দকিশোর পূর্ব্বেই অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

রূপরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি উভয়েরই বংশ আছে। কিন্তু তাঁহারা জমিদারীর অংশীদার নহেন। এজন্য আমরা এখানে শুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচনা করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃতী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাপয়িতা।

কালীশঙ্কর পিতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে নাটোর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪৫শ পরিচ্ছেদ)। তখন রাণী ভবানী নাটোর-রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কালীশঙ্করের যেমন সুন্দর মূর্ত্তি, তেমনই সৰ্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সে সময় শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু জমিদারীর কার্য্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা ও পারসী বিদ্যা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহা ছিল। আর ছিল তাঁহার মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শরীরের অমিত বল, আর মনের অসীম সাহস। ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিতে তিনি সুনিপুণ ছিলেন; তজ্জন্য অবলম্বিত পন্থার ন্যায়ান্যায় বিশেষ বিচার করিতেন না।[৩] সেই সময়ের যুগ-ধৰ্ম্মই এই ছিল। মোগল ও ইংরাজ শাসনের সন্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা; দেশীয় লোকে সহজে বৈদেশিককে আমল দিতে রাজি ছিল না; সুতরাং দেশীয়েরা যাহাকে স্বাধিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, শাসকেরা তাহাই বে-আইন বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিযাছি, হেঙ্কেল সাহেব যশোহরের প্রথম জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন, তাঁহার আমলে (১৭৮৪) কালীশঙ্কর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা সূত্রে বিরক্ত হইয়া কালীশঙ্কর একখানি নৌকা লুটিয়া লন, অমনি হেঙ্কেল সাহেব তাঁহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট করেন,[৪] কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে এ বড় সাধারণ ডাকাইত নহে। তাই তিনি কুতব্উল্লা সৰ্দ্দারের অধীন কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্করকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য নড়াইলে পাঠাইলেন। উহাদের সহিত কালীশঙ্করের ১৫০০ লাঠিয়ালের এক রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের দুইজন হত ও ১৫ জন আহত হইল। আহতদিগের মধ্যে কুতব্উল্যা নিজেই একজন। পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন, তখন নন্দকিশোর ধৃত হইলেন বটে, কিন্তু কালীশঙ্কর হাতছাড়া হইয়া প্রথম নাটোরে ও পরে কলিকাতায় গিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন। যদিও বহু গোলযোগের পর অতিকষ্টে তাঁহাকে মুড়লীতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি দারোগার বিচারে অব্যাহতি পাইলেন।[৫] দেশীয় জমিদারেরা তখন অনেক স্থলেই সাহেবী বিচারের পথে অন্তরায় হইতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের নিকট কাদিহাটি পরগণা বিক্রয় করেন এবং ভূষণা জমিদারীর অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে ইজারা দেন। ভূষণা তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং তাহার রাজস্ব পরিশোধিত হইতেছিল না। কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে খাজনা আদায় হইত না। এজন্য মহারাজ ভাবিলেন, ঐ জমিদারী কালীশঙ্করের হাতে গেলে প্রকৃত শাসনতলে আসিবে।[৬] ১৭৯৩ অব্দে ইজারা আরব্ধ হইল। কালীশঙ্কর প্রথম বৎসরই উহার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ৩,২৪,০০০ হইতে ৩,৪৮,০০০ টাকা এবং পর বৎসর ৩,৮৮,০০০ টাকা করিলেন। জোরজারিতে কর-বৃদ্ধি করিলে প্রজারা বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য নালিশ করিল এবং কেহ কেহ তিন গুণ টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য ডিগ্রী পাইল।[৭] শুধু তাহাই নহে, কালীশঙ্করের নামে এক মিথ্যা ঘুষের মোকদ্দমা রুজু হইল। তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সে চারিমাস কাল হাজতে থাকিবার পর। ১৭৯৫ অব্দের শেষ ভাগে তিনি যখন জেল হইতে বাহির হইলেন তাঁহার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় খাজনাপত্র কিছুই আদায় হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার খাজনা বহু পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল সুরতাং উহার উদ্ধারের পন্থা ছিল না। একটা চেষ্টা বাকী ছিল, অন্যের পরামর্শে মহারাজ তাহাও করিলেন। তিনি ১৭৯৫ অব্দে ভূষণা জমিদারী নিজের নাবালক পুত্র বিশ্বনাথের নামে দানপত্রে লিখিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট নাবালক সম্পত্তি নিলাম করিতে পারে না। সুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে; তাহাই হইল। গবর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া একজন কমিশনার এবং তাঁহার অধীনে একজন সাজোয়াল বা ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তখনও কালীশঙ্করের কুটনীতির মর্ম্মগ্রহণ করেন নাই; এজন্য কালীশঙ্করের পুত্র রামনারায়ণকেই সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও পত্তনীদার, ক্রমশঃ তাঁহার খাজানা বাকী পড়িতেছিল। কালেক্টর তাঁহাকে বাকী করের জন্য জেলে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে তাহা পারিলেন না। অবশেষে রামনারায়ণকে সরাইয়া কালীশঙ্করের এক প্রকাশ্য শত্রুকে সাজোয়াল করা হইল (১৭৯৬)। কালীশঙ্করের দেনা শীঘ্রই ৯৮,০০০ টাকা দাঁড়াইল; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠতা করিয়া রাজস্ব দাখিল করিতেছেন না। এজন্য তাঁহার ইজারা বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এদিকে প্রজারা বিদ্রোহী হইল; অনেক দিনের পর অতিকষ্টে কমিশনার সাহেব ভূষণার জন্য ৩,২৭,৮০০ টাকা কর স্থির করিলেন; স্থির হইল যে, সমস্ত টাকা আদায় হইলে, উহার মধ্যে ২৬,৬৫৪ টাকা জমিদার পাইবেন। কালীশঙ্কর তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দেনার টাকা আদায় করা সহজ হইল না। এই সময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল করিয়া দেখাইলেন যে, দেনার মধ্যে ৫০,০০০ টাকা নাটোরের মহারাজের নিকট তাঁহার ব্যক্তিগত দেনা। তখন অবশিষ্টাংশের জন্য তাঁহার নামে ডিগ্রী হইল এবং নাটোরের মহারাজ তাঁহার জামিন হইলে কালীশঙ্কর মুক্তি পাইলেন।

রেভেনিউ বোর্ড যখন তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিগ্রীর টাকা আদায় করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন, তখন কালীশঙ্কর গণ্ডীর বাহিরে কলিকাতায় গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণা পুত্রের নামে লিখিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখিলেন। এমন সময়ে তাঁহার জামিন, মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর এক প্রকার নিস্তার পাইলেন।

এই সময়ে রাজা বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাঁহাকে পক্ষ করিয়া কালীশঙ্করের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ৬২,০০০ টাকার ডিগ্রী পাইলেন (১৭৯৯)। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, পরবৎসর কালীশঙ্কর আবার ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় চারি বৎসরকাল দেওয়ানী জেলে থাকিয়া গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাঁহার নিকট প্রাপ্য সুদ মাপ করা হইল, আসলের মধ্যে ১০,০০০ টাকা নগদ এবং বাকী ৩৫,৪৫০ টাকা কিস্তীবন্দী করিয়া, পাঁচজনকে জামিন রাখিয়া, কালীশঙ্কর খালাস পাইলেন (১৮০৪)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী খণ্ডে খণ্ডে নিলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের ভৃত্যবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্য নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপ বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সৰ্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। তিনি উক্ত প্রকারে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে পরগণা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূপপাত তরফ কালিয়া এবং পরগণা পোক্তানি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মহল নিলাম হইবার সময়ে নিজের অনুগত লোক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া লন।[৮] কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারী এইভাবে হস্তগত করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮২০ অব্দে নিজ পুত্রদ্বয় রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণের হস্তে সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া, তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য, হিন্দু-জীবনের চিরন্তন প্রথানুসারে কাশী যাত্রা করেন।

কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এ সময়ে পাণ্ডাদিগের পীড়নে এবং অন্যবিধ দুর্বৃত্তগণের উৎপাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্থযাত্রিগণ সৰ্ব্বদা বিড়ম্বিত হইত। কালীশঙ্কর সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অবিরত চেষ্টা ও নানা কূট-কৌশলে সৰ্ব্বজাতীয় অত্যাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয়া যান। ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় কাশীতেই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, কাশীতে যেরূপ পাণ্ডা বা অন্য কাহারও কোন অত্যাচার নাই, এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্থে দেখা যায় না। এই অবস্থার জন্য কাশীবাসিগণ চিরদিন প্রধানতঃ কালীশঙ্কর রায়ের নিকট ঋণী রহিবেন। সেই পবিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অব্দে, প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের দেহত্যাগ হয়।

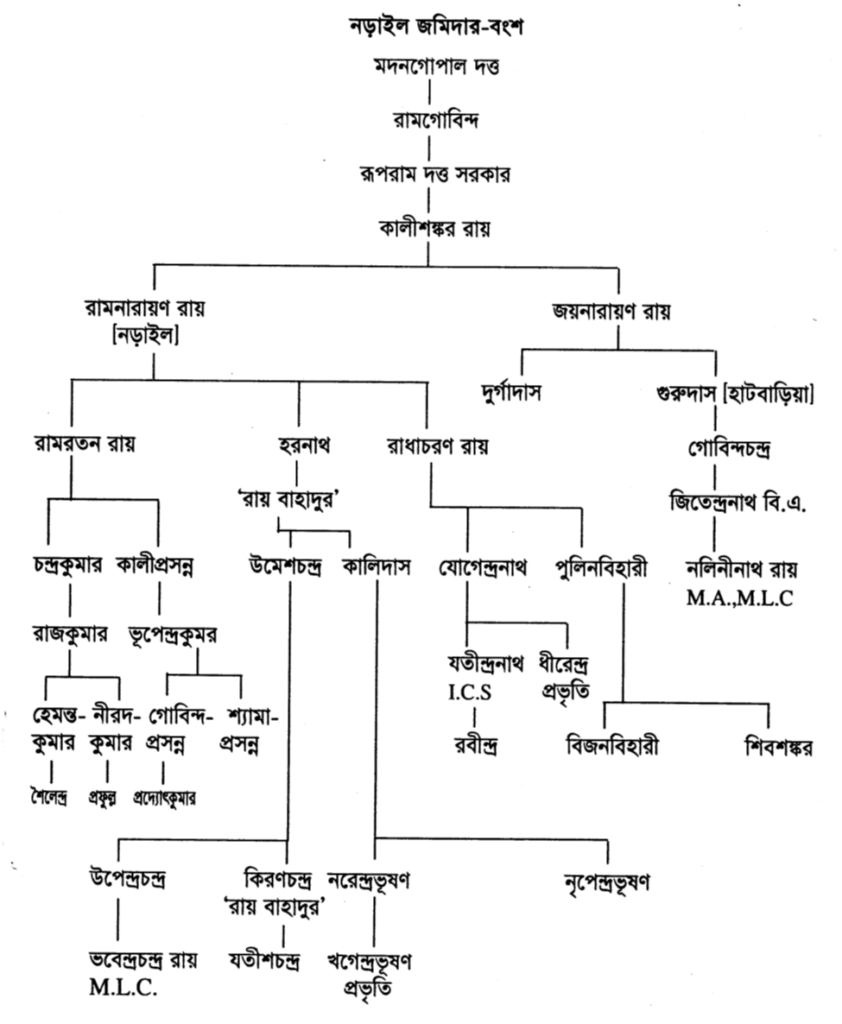

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার পর প্রথমতঃ তৎপুত্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও পরে রামনারায়ণ (১৮২৭) মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীশঙ্কর দেশে থাকিবার কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রদ্বয় একত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা পৃথক্ হন। তদবধি বড়তরফ ও ছোটতরফ নামের সৃষ্টি। রামনারায়ণের তিনপুত্র, রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ পূর্ব্ব-বাটীতে থাকিলেন বলিয়া উঁহাদের বংশধরগণ সাধারণতঃ ‘নড়াইলের বাবু’ বলিয়া খ্যাত। জয়নারায়ণের চারিপুত্র মধ্যে ভবানীদাস ও কৃষ্ণদাস নাবালক অবস্থায় মারা যান, দুর্গাদাস ও গুরুদাস মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহারা নড়াইলের বাটীর অদূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণডাঙ্গা বা হাটবাড়িয়া গ্রামে নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন। এজন্য উঁহাদের বংশধরেরা ‘হাটবাড়িয়ার জমিদারবাবু’ বলিয়া পরিচিত। কালীশঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পরে দুর্গাদাসও অপুত্রক মারা যান। তখন ছোটতরফে একমাত্র গুরুদাস জীবিত থাকিলেন; তিনিও সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং তাঁহার শরীর দুর্ব্বল এবং পা খোঁড়া ছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ শক্তিতে তাঁহার শিক্ষাভাব ও সকল দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়াছিল। পৌত্রান্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুনা যায়। পিতামহের কূটবুদ্ধির অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বর্ত্তিয়াছিল। এই গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতৃগণের ঘোর বিবাদ-দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পর রামরতন প্রভৃতি একখানি উইল বাহির করেন; উহাতে দেখা যায়, সম্পত্তির ১০ আনা অংশ কালীশঙ্কর রামনারায়ণকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই উইল অবিশ্বাস করিয়া ১৮৪৭ অব্দে গুরুদাস রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাসের বিধবা পত্নী রণরঙ্গিণী দাস্যা সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬ টাকা ১১ আনা ১ পয়সা দাবি করিয়া এক বিরাট মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। যশোহরের জজ্ স্বনামধন্য সেটন কার (W.S. Seton-Karr) সাহেবের বিচারে (১৮৫৮, ১৮ই ডিসেম্বর) এই দাবি ডিস্মিস্ হইয়া যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে উহার আপীল হয়। সেখানে তিনজন জজের বিচারে (১৮৬১, ২২ শে জুলাই) গুরুদাসের অনুকূলে মোকদ্দমার ডিগ্রী হয়। তখন অপরপক্ষ বিলাতে প্রিভি-কৌন্সিলে উহার আপীল করেন। কিন্তু সেখান হইতে ১৮৭৬ অব্দের পূর্ব্বে মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌন্সিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের রায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস জয়লাভ করেন।

কিন্তু এই মোকদ্দমা চলিবার কালে, ১৮৬০ অব্দে রামরতন, এবং ১৮৬৮ অব্দে হরনাথ মারা যান। তখন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্তা ছিলেন। প্রিভি-কৌন্সিলের নিষ্পত্তির দুই বৎসর পূর্ব্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমার শেষ ফলের জন্য আশান্বিত ছিলেন এবং নিজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, গোবিন্দচন্দ্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলেন। তাহার ফলে ৪০,০০০ টাকা নগদ এবং ১২,০০০ টাকা হস্তবুদের জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়া এবং পরগণা রূপাপাত, পোক্তানিই প্রধান; তদ্ভিন্ন নলদীর অধীন উজীরপুর পত্তনী এবং মামুদশাহীর অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বহাল আছে।

রামনারায়ণের পুত্রগণের তিনজনই কৃতী পুরুষ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামরতন বা স্বনামধন্য রতন বাবু সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার সময়ে নলডাঙ্গার রাজাদিগের অধিকৃত মামুদশাহী পরগণার ৯ আনা ১০ গণ্ডা বা সাড়ে ৯ আনা অংশ ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয় (৩৭শ পরিচ্ছেদ)। এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে পরগণা তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন (ফরিদপুর), পরগণে ইশপপুর ও রসুলপুর (যশোরহ-খুলনা), পরগণে দাঁতিয়া (খুলনা) এবং নদীর অধীন তরফ দারিয়াপুর প্রভৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবরা দেশময় সর্ব্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন বাবু একজন। তিনিও বহু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম করিতেছি : ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, য’তেরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর, শৈলকূপা, শ্রীখণ্ডী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, আফ্রা, তুজার ডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। উহার অনেকগুলি সাহেবদিগের নিকট হইতে খরিদ করা হয়। যে বৎসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই বৎসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে। রতন বাবু ধৰ্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন, তিনি নড়াইলের বাটীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবাদি পৰ্ব্বানুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। রতন বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের মত দানসাগর শ্রাদ্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

তাঁহার মৃত্যুর পর, মধ্যমভ্রাতা বাবু হরনাথ রায় জমিদারীর কর্তা হন। তিনি নড়াইল হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট রাস্তা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। এইরূপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাড়িয়ার সহিত বিবাদ মিটিয়া যায়। রতন বাবুদের তিন ভ্রাতার প্রত্যেকের দুইটি করিয়া পুত্র ছিল,—রতন বাবুর পুত্র চন্দ্রকুমার ও কালীপ্রসন্ন; হরনাথের পুত্র উমেশচন্দ্র ও কালিদাস; এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ও পুলিন। এই ছয়জন তুল্যাংশে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রত্যেকের ২ আনা ৮ পাই অংশ; তন্মধ্যে কালিদাসের পুত্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাবে শাসিত হয়, উহাকে সাধারণতঃ আড়াই আনী বলে; অবশিষ্ট ৫ জনের ১৩ আনা ৪ পাই অংশ একসঙ্গে শাসিত হয়। তজ্জন্য ম্যানেজার, ডেপুটী ম্যানেজার ও অন্যান্য বহু কর্মচারী আছেন।

বঙ্গের বিদ্যোৎসাহী জমিদারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুরা অন্যতম। রতন বাবুর সময়ে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই ১৮৮৬ অব্দে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বৎসর পরে ১৮৯০ অব্দে উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত উহাতে বি,এ, পড়ান হইত; কয়েকজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন আর বি, এ, ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের দুইটি ক্লাস মাত্ৰ আছে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্নে এই কলেজের পরীক্ষাফল সুন্দর হয়।

রতন বাবুর সময় হইতে ঐ স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং সুবিখ্যাত ডাক্তার এণ্ডারসন সাহেব (Dr. J. G. Anderson) বহুকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়া সৰ্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

রতন বাবুর পুত্র কালীপ্রসন্ন একান্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। রতন বাবু নিজ বাটীতে “কালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০ খৃঃ) সৰ্ব্বমঙ্গলা নাম্নী সেই কালিকামূর্ত্তি একটি অপূর্ব্ব শ্বেত মর্ম্মর-নির্মিত মন্দিরে বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছে :

‘কায়স্থো দত্তবংশবিজিতবিধযশা রামরত্নাভিধানঃ

কৰ্ত্তুং কাল্যাঃ প্রতিষ্ঠাং প্রতিকৃতিমুপলৈঃ কারয়িত্বের তস্যাঃ।

কালীধামাপমুক্তা ভুবমিতি সুমতিস্তস্য পুত্রঃ কনিষ্ঠঃ

শ্রীমান্ কালীপ্রসন্নঃ পিতুরভিলসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাং বিধায়।

দক্ষিণায়ণসংক্রান্ত্যাং ভুজেন্দু বসুভূ-মিতে

শাকে সংস্থাপয়ামাস তাং নাম্না সৰ্ব্বমঙ্গলাং।।’-শকাব্দা ১৮১২, সম্বৎ ১৯৪৭, ১২৯৭, ৩২শে আষাঢ়।

রায় বাহাদুর হরনাথ বাবুর পৌত্র কিরণচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেন্দ্রচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত জনহিতৈষী ব্যক্তি; তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের ও দশের জন্য বহু ব্যাপারের উদ্যোক্তা বলিয়া খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুবৎসর যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরী করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিনবিহারী ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, তিনি কাশীপুরের নিজবাটীতে পৃথকভাবে কালীমমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাটবাড়িয়ায় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বি, এ, একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি কয়েক বৎসর হইল তিনি নিজবাটীতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশন সম্পাদন করিয়া একান্ত স্বজাতিবৎসলতার পরিচয় দেন। তৎপুত্র বাবু নলিনীনাথ রায় এম, এ, অল্পবয়স্ক হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। হাটবাড়িয়া ও রূপাপাত এই উভয় স্থানে হাটবাড়িয়ার বাবুদিগের মনোরম বাড়ী আছে।

নড়াইলে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুরে নড়াইলের বাবুদের প্রত্যেকের রাজোচিত বাড়ী আছে। দুঃখের বিষয়, এখন প্রায় সকলেই অধিকাংশ সময় কাশীপুরের বাটীতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এজন্য নড়াইলের বাটীর পর্ব্বানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম্ম বা সাধারণ হিতকর কার্য্যে আর তাঁহাদের সেরূপ যত্ন বা ব্যয়-ব্যবস্থা নাই। প্ৰজাবৰ্গ আর জমিদারের দর্শনলাভ করিতে পারেন না; তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জমিদার বাবুদের কর্ণে পৌঁছে না; দেশের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাটবাজার বা হাসপাতাল প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে; খাজানার আদান-প্রদান ব্যতীত প্রজা মনিবে জানাশুনা বা আর বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা জানা যায় না। জমিদারগণ সহরের কোণে বৈদ্যুতিক আলোক- ব্যজনে যতই স্বচ্ছন্দে থাকুন না কেন, নড়াইলের জমিদারের মান প্রতিপত্তি ও প্রবল প্রতাপ নড়াইলে যেমন ছিল কাশীপুরের ঔপনিবেশিক বড় লোকের মধ্যে তাঁহাদের সে সম্মান, সে বিশেষত্ব, সে প্রতিপত্তি বা আত্মতৃপ্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই।

.

পাদটীকা :

১. ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, রাজন্য কাণ্ড, ১৪২-৪৩, ৩১৭ পূ

২. এই পুষ্করিণীর গর্ভখাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৩৯০ ×২৩৪ ফুট, এবং উহার পাহাড় এখনও প্ৰায় ১৫ ফুট উচ্চ আছে। কৃষ্ণরাম মিত্র গুয়াতলী মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ কুলীন অভিরাম মিত্রের ৪র্থ পুত্র। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণবল্লভ গুয়াতলী হইতে উঠিয়া আসিয়া বিবাহ-সূত্রে খুলনা জেলায় ফকিরহাটের নিকটবর্ত্তী পাগ্লা গ্রামে বাস করেন। বর্তমান গ্রন্থকার প্রাণবল্লভের অধস্তন ৭ম পুরুষ; বংশধারা দিতেছি : ১৮ অভিরাম—প্রাণবল্লভ—আনন্দিরাম—রামকৃষ্ণ— রামজয়— গৌরমোহন প্যারীমোহন— সতীশচন্দ্র (গ্রন্থকার) – শিবশঙ্কর (বর্তমান সম্পাদক)। কৃষ্ণরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র পরেশনাথ মিত্র মহোদয় এখনও জীবিত আছেন এবং গুয়াতলী গ্রামে থাকিয়া সেই ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত পুরাতন পল্লীর মুখরক্ষা করিতেছেন।

৩. ‘Kalisankar was a man of wonderful energy and ability in business my regard for truth com- ples me to say it-he was perfectly unscrupulous’, -Westland, Jessore, p. 157. See also, Hunter, Jessore, p. 217.

৪. ‘A dacoit and a notorious disturber of peace’, quoted from Henkell’s letters by Westland on p. 60. with his own remarks: ‘Kalisankar appears to have been much more of a lathial zaminder than a dacoit’-Ibid, p. 61.

৫. “The fight lasted three hours and Kalisankar gained the day having killed two and wounded fifteen of the magistrate’s force; Kutbullah was among the wounder”-Westland, Jessore, 1871. p. 78. সুতরাং ইহা যে একটি ছোটখাট যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬. ‘Certainly if any one could have made it a paying zamindari, that man was kalisankar.’—Ibid, p. 157.

৭. Ibid., p. 61; Cal. Rev., 1873. p. 16-Rajas of Rajshahi.

৮. তেলিহাটি ও আমীরাবাদ ১৭৯৫ অব্দে রেভিনিউ বোর্ডের নিলামে কলিকাতায় থাকিতে কালীশঙ্কর স্বয়ং খরিদ করেন। রূপাপাত ১৭৯৯ অব্দে রাজস্ব নিলামে ভৈরবনাথ রায় নাটোরের মহারাজের বিনামে খরিদ করেন, উহা পুনরায় ১৮০৮ অব্দে নিলাম হইলে রামনারায়ণ খরিদ করিয়া লন। (১২১৪ সাল)। তরফ কালিয়া ১৭৯৯ অব্দে রাজস্ব নিলামে গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় খরিদ করেন তিনি উহা ১৮০১ অব্দে দেবীপ্রসাদ রায়কে কোবালা করিয়া দেন। দেবীপ্রসাদ কালীশঙ্করের শ্যালক। তিনি উহা কোবালা দ্বারা জয়নারায়ণের নামে হস্তান্তর করেন। বিনোদপুর তপ্পা কালীশঙ্কর ১৭৯৫ অব্দে রাজনারায়ণ দাসের নামে খরিদ করেন, পরে উহা জয়নারায়ণকে হস্তান্তরিত করা হয়। পরগণা পোক্তানি ১৮১৪ অব্দের নিলামে জয়নারায়ণের নামে ক্রয় করা হয়।

৯. লক্ষ্মীপাশা নিবাসী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ মহাশয় বৰ্ত্তমান সময়ে এই বিপুল জমিদারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার। উক্ত ৫ জনের ১৩ আনা ৪ গণ্ডা অংশে হস্তবুদ ৬,৭১,১৯০ টাকা ও কালিদাস বাবুর অংশে, ১,৩৪,২৩৮ টাকা অর্থাৎ মোট ৮,০৫,৪২৮ টাকা আদায়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তি আছে। উহার আনুমানিক হস্তবুদ পাঁচ জনের একত্র যোগে ৫,০০,০০০ টাকা এবং কালিদাস বাবুর সম্পত্তি আনুমানিক ৬৫,০০০ টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে নড়াইলের বাবুগণের সম্পত্তির হস্তবুদ আদায় ১৩,৭০,৪২৮ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা হইবে। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটা খসড়া হিসাব দিলাম মাত্র, প্রতি বৎসর উহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।