৪০. রাজা সীতারাম রায়

সতীশচন্দ্র মিত্র

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ – রাজা সীতারাম রায়

আমাদের ইতিহাস বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আসিয়া পড়িয়াছে। আকবরকে লইয়া মোগল রাজত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় তাহার চরম উন্নতি ও পতন। আকবরের সময় মোগল যখন বঙ্গে নূতন আসিতেছিলেন, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়া তাঁহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন— মহারাজ প্রতাপাদিত্য, তিনি যশোহর-খুলনার দক্ষিণাংশের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র। আবার আওরঙ্গজেবের সময়, মোগলের কঠোর শাসনের প্রপীড়নে নির্জ্জীব পাঠানদলের পুনরুত্থান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্গে যে হিন্দু-শক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার অন্যতম অগ্রদূত রাজা সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুলনার উত্তরভাগের প্রধান ঐতিহাসিক পুরুষ। উভয়ের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে, উভয়ের প্রতিপত্তির ব্যাপকতায় সমগ্র যশোহর-খুলনা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাই এই উভয়ের কথাই দেশের কথা,—দেশের ইতিহাসের প্রধান অংশ। অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল—১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অব্দ হইতে সীতারাম স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রতাপের কথা বলিয়াছি, এখন সীতারামের কথা বলিব। বহু অপবাদ ও আবর্জ্জনার অন্তরাল হইতে অতিকষ্টে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের কতক উদ্ধার করা হইয়াছে, বহু উপন্যাস ও ‘রচা কথা’ সরাইয়া রাখিয়া সীতারামের কথা শুনাইতে হইবে।

উপন্যাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য লইয়া ইতিহাস গঠিত; আর সামান্য অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম ঘটনাবলীর ঘনসন্নিবেশে উপন্যাস রচিত হয়। কঙ্করময় কঠোরই হউক, বা কোমল শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; সে পথ আছে, তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্যাসের পথ বহু সংখ্যক; লেখক ও পাঠকের রুচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্যাসের লেখক ও পাঠক অসংখ্য, পয়সা ও পসার উভয়ই ঔপন্যাসিকের একায়ত্ত। ইতিহাসকে অতি সহজে উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্যাস হইয়া পড়ে। কিন্তু উপন্যাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না। আজকাল আমাদের দেশে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। উহাদের নায়ক নায়িকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, দুই একটি প্রধান ঘটনাও সত্যানুগত হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার ও পত্র-পল্লব অধিকাংশই ঔপন্যাসিক ও কাল্পনিক। এ জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। সুখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উপন্যাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্তাও কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রকৃতিগুণে এ দেশের লোক কিছু কাব্যপ্রবণ; এত নিরক্ষর কবি অন্যদেশে নাই; একটি কোন নূতন ঘটনা পাইলে তাহার সহিত অপ্রাকৃত গল্প যোজনা করিয়া কিম্বদন্তীর পর্যায়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর তথাস্তুবাদিগণ উহাকে বাস্তব সত্যের মত পূজা করেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও সে কিম্বদন্তীর গুরুভার হইতে সত্যোদ্ধার করা সমস্যার বিষয় হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’ একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু এ পুস্তকে কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আর প্রায় সকলই ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং এ বিষয়ে ‘বেকসুর খালাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়া’ গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়া গিয়াছেন,–’সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই; গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।’ কিন্তু সে ভূমিকার কথা ভূমিকাতেই আছে; লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্যাসের গল্পকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লয়। ‘একে উপন্যাস, তাহাতে বঙ্কিমের অব্যর্থ সন্ধান, সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।’[১] উপন্যাসের ফল ফলিয়াছে; রঙ্গমঞ্চে সীতারামের দৌলতে বেশ দু’পয়সা উপার্জ্জিত হইতেছে। অবশ্য ঐতিহাসিকতা লইয়া বিচার না করিলে, ‘সীতারাম’ গ্রন্থ যে সাহিত্য জগতে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে ঐতিহাসিকতা মাথা তুলিতে পারিতেছে না।[২]

সীতারামের কোন প্রামাণিক লিখিত ইতিহাস নাই। রিয়াজ-উস-সালাতিন বা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারী মোগল শাসকের নিজের কথা। সুতরাং প্রকৃত চিত্র তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাদাদিতে হিন্দুপক্ষের কথা যাহা আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহার মধ্যে এত মতবাদ ও অবাস্তব গল্প পাওয়া যায় যে, প্ৰকৃত কাহিনী বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। দুষ্কর হয় বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্বাক্ষর-সম্বলিত কতকগুলি সনন্দ, তাঁহার সহচর বা সমসাময়িকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের গাত্রে যেখানে সেখানে সীতারামের কীর্ত্তিচিহ্ন- এই সকল বিষয়ের সহিত তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করিলে, সীতারামের ইতিহাসের অন্ততঃ অস্থিপঞ্জর খাড়া করা যায়। আর আমি দেশের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য সহৃদয় বন্ধুবর্গকে বিরক্ত করিয়া চাক্ষুষ প্রমাণের বলে যাহা সংগ্রহ বা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কভাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্ৰবন্ধ লিখিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাদের সাহায্য লইতে ভুলি নাই;[৩] তবুও ভুল অনেক করিতে পারি এবং তাহা সংশোধনের যোগ্য; তবে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার ত্রুটি হয় নাই।

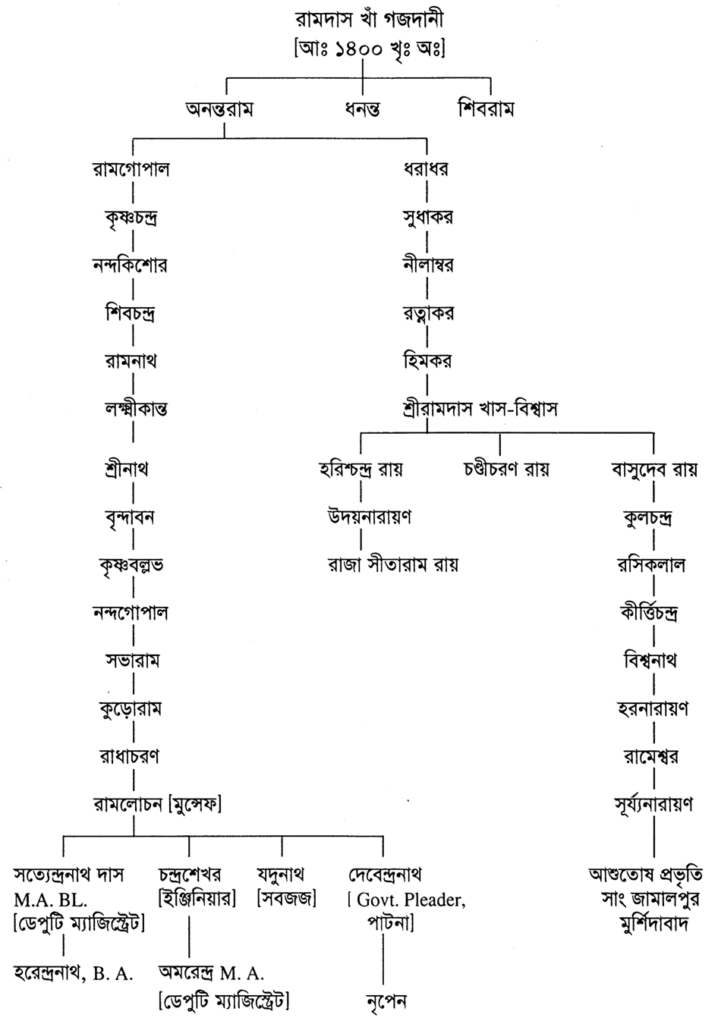

সীতারাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। তিনি চিত্রগুপ্তের পুত্র বিশ্বভানুর বংশে জাত কাশ্যপদাস বংশীয়।[৪] উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগল্য দাস ও কাশ্যপ দেবদত্ত আদিশূরের সময় বঙ্গে আসেন; এই পাঁচ ঘরই প্রধান বীজপুরুষ বলিয়া খ্যাত। কিছুকাল পরে আরও চারি ঘর আসিয়া উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণিভুক্ত হন— শাণ্ডিল্য ঘোষ, কাশ্যপদাস, মৌদগল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ। উত্তর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা সামাজিক সম্মান স্থির করিয়া লন। তন্মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ এই দুই ঘর কুলীন বলিয়া উচ্চ সম্মানিত এবং অপর সকলে মৌলিক বলিয়া পরিচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে মৌদগল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নহেন বলিয়া প্রত্যেকে সিকিঘর বলিয়া কথিত হন। তাহা হইলে মোট উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সংখ্যা সাড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের সময়ে ইহাদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে সিংহাসন পাতিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।[৫] তন্মধ্যে কাশ্যপদাসবংশ কুসুম্বা অঞ্চলে রাজা ছিলেন। চাড়ার রাজগণ যে বাৎস্য সিংহ বংশীয় কুলীন এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠান আমলে কাশ্যপদাসেরাও ঐ ফতেসিংহ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। এই বংশে সীতারামের উদ্ভব।

এই কাশ্যপদাস বংশে, ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন রামদাস খাঁ বর্ত্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানায় কু’নে-সিদ্ধেশ্বরী বা কুনিয়া নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়া ‘গজদানী’ উপাধি পান। তদুপলক্ষে বঙ্গ, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি সকল স্থানের পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাজা গণেশ বা তৎপুত্র যদু পাণ্ডুয়া হইতে আসিয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন। যেস্থানে সেই দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়, তাহা এখনও ‘দানীতলা’ নামে খ্যাত।[৬] এখনও রামদাসের পরিখাবেষ্টিত দুর্গ বা সানবান্ধা রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। রামদাস যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে ‘সৰ্ব্বন্ খাঁ’[৭] নামক স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণ্যের কীর্তিকাহিনী বহন করিতেছে। রাজা সীতারামের জলদান প্রবৃত্তি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি।

গজদানীর পুত্র অনন্তরাম দাস দিল্লীর রাজসরকারে কানুনগো ছিলেন। কথিত আছে, দিল্লী হইতে কটক পৰ্য্যন্ত বাদশাহী সড়কের বঙ্গীয় অংশ তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। অনন্তরামের দুই পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়— রামগোপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। ধরাধর ও তাঁহার পরবর্ত্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা ক্রমশঃ ভাগ্যদোষে দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। অনন্তরাম হইতে ষষ্ঠপুরুষ হিমকর দাস মুর্শিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন; তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিঃস্ব, সুতরাং কুলীনদিগের নিকট অত্যন্ত নিগৃহীত হন। চাঁড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীয়; তাঁহার সমসময়ে সীতারাম প্রাদুর্ভূত হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়া সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত ঘৃণা করিতেন। এই জন্যই তাঁহার আশ্রিত, যশোহরের নিকটবর্ত্তী পুঁড়োপাড়ার ঘটকগণ সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়াছেন :

“হাল চসে তাল খায় গিধিনাতে বাস

তা’র বেটা কায়েত হ’ল বিশ্বাস খাস।”

এই একান্ত নিঃস্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পুত্র শ্রীরামদাস নবাব সরকারে চাকরী করিয়া ‘খাস বিশ্বাস’ উপাধি পান। ইহা তখনকার দিনে সম্মানসূচক উচ্চ উপাধি এবং সীতারাম ও খাস-বিশ্বাসকুলসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ’। খাস-বিশ্বাসের পিতা যে একেবারে ‘হাল চসা, তাল খাওয়া’ নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন বিশ্বাস হয় না।[৮] উক্ত বর্ণনা যে কিছু বিদ্বেষ বিভূষিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাস তাঁহার নিকট হইতে ‘খাস-বিশ্বাস’ উপাধি লাভ করেন। তিনি সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে কার্য্যারম্ভ করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬০৯)। তিনি তথায় কর্মদক্ষতা দেখাইয়া ‘রায় রায়া’ উপাধি পান। তৎপুত্র উদয় নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। সীতারাম পর্য্যন্ত বংশধারা এইরূপ :

হরিশচন্দ্র যখন ঢাকায় আসেন, তখন ভূষণা বারভূঞার অন্যতম মুকুন্দরাম রায়ের রাজ্য ছিল। মুকন্দরামের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ মোগলের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন ভূষণা সংগ্রাম সাহ নামক একজন মোগল কর্মচারীর জায়গীর হয়। সংগ্রাম ও তৎপুত্রের মৃত্যু হইলে এই জায়গীর খাস হইয়া একজন মোগল ফৌজদারের হস্তে স্থাপিত হয়, সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয়। সীতারাম ভূষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের হত্যা ঘটে। সীতারামের পতনের পর সেই রাজ্য নাটোরের রাজার জমিদারী ভুক্ত হয়। সুতরাং ফৌজদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সংগ্রামের হাত হইতেই রাজ্য সীতারামের হাতে আসিয়া পড়ে।[৯] এখনও ভূষণার সর্ব্বত্র সংগ্রাম সাহের কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্তমান। সুতরাং সংগ্রামের কথা অগ্রে না বলিয়া সীতারামের কথা বলা চলে না।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহ্জাহান বাদশাহ হন। তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠান (১৬২৮)। হুগলী প্রভৃতি স্থানের পর্তুগীজ দস্যুদিগকে দমন করাই তাঁহার শাসনের প্রধান কাৰ্য্য। এইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সৰ্ব্ববিধ সাহায্য পান। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে রাজা সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মসবদার বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় নওয়ারা বিভাগে অধ্যক্ষ হন।[১০] কিরূপে কাশিম খাঁর নওয়ারা ও অসংখ্য স্থলসৈন্য সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া পর্তুগীজদিগকে পর্যুদস্ত ও উৎসন্ন করে, তাহা বঙ্গেতিহাসের প্রধান একটি ঘটনা। এই ঘটনার পর কাশিম খাঁর মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ারা মহলের অধ্যক্ষ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্থাপিত হন। নবাব ইসলাম খাঁ মাসেদীর সময় যখন আসামবাসীদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের যুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সময়ে সত্রাজিৎ রায় পাণ্ডুর থানাদার ছিলেন; কিন্তু তাহাকে বিদ্রোহীদিগের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া নবাব তাঁহাকে ধৃত করিয়া ঢাকায় পাঠান, তথায় কিছুকাল কারাভোগের পর তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় (১৮৩৬)।[১১] তখন সংগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদলের হস্ত হইতে ঢাকা অঞ্চল রক্ষা করিতেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারার প্রধান আড্ডা স্বরূপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নিজ নামানুসারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড়। উহারই নাম পরে আলমগীর নগর হইয়াছিল।[১২]

শুধু এই স্থানে নহে, পূর্ব্ববঙ্গের আরও অনেক স্থলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের নিদর্শন এখনও আছে। বরিশাল জেলায় ঝালকাটির নিকটবর্ত্তী রূপসিয়ায় এবং রাজাপুরের নিকট ইন্দ্ৰপাশায় দুইটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। রেণেলের ম্যাপে এই জেলার দক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইরূপ আরও দুইটি গড় ছিল; উহার চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী সোণারকোট ও কিল্লাঘাটা নামক স্থান দুর্গস্থানের ইঙ্গিত করে।[১৩] উত্তর সাহবাজপুরে মেদিগঞ্জ থানায় গান্ধিয়া গ্রামের পার্শ্বে একটি সংগ্রাম গড় ছিল।[১৪] ঝালকাটি থানার ‘সংগ্রামনীল’ নামক গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ‘সংগ্রামনীলের খাল’ কোন এক সংগ্রামের কথাই বলিয়া দেয়।[১৫] নলছিট নদীর কূলে সুবাদার শাহ সুজার নামে সুজাবাদ নামক দুর্গ ও দুইটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিতও সংগ্রাম সিংহের কোন সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, কাশিম খাঁর সময় হইতে প্রায় ৩০ বৎসর কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ব্ববঙ্গের নওয়ারা মহলের কর্তৃত্বে থাকিয়া মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দস্যুদলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণা জায়গীর প্রাপ্ত হন।[১৬]

জায়গীর প্রাপ্তির পর সংগ্রাম নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিয়া, ভূষণার সন্নিকটে মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি রাজার মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসলমানী রীতিতে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারই অপভ্রংশে সাহা হইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম এদেশে বাস করিবার কালে এতদ্দেশীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। এ দেশে যখন বাস করিতেই হইল, তখন সমাজের কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ না করিলে চলে না। জম্বুর জমিদার সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের কেবল নিম্নেই ক্ষত্রিয়ের আসন। এজন্য প্রবাদ আছে, সংগ্রাম মথুরাপুরে আসিয়া স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই কোন্ জাতি?’ তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয়, ‘বৈদ্যই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি।’ তখন তিনি বলেন, “হাম্ বৈদ্য’ অর্থাৎ তবে আমি বৈদ্য। তখন হইতে তিনি অর্থবলে অথবা (তাহাতে অকৃতকাৰ্য্য হইলে,) সৈন্যবলে জোর করিয়া বৈদ্য-সমাজের সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকেন এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধসূত্রে ‘হাম বৈদ্য’ নামক এক পৃথক থাকের সৃষ্টি হয়। এখন সে থাকে কেহ জীবিত আছেন কিনা, জানি না। তবে সংগ্রামের সময়ে তাঁহার উৎপাতে যে বৈদ্যসমাজের অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য।[১৭] রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কৃত ‘সদ্বৈদ্যকুল পঞ্জিকা’ এবং ভরত মল্লিক কৃত ‘চন্দ্ৰপ্ৰভা’ নামক কুলগ্রন্থে সংগ্রামের বিবাহ-সম্বন্ধগুলির পরিচয় লেখা আছে।

কবিকণ্ঠহার ‘পঞ্চসপ্ততিথৌশাকে ক্রিয়তে কুল পঞ্জিকা’ অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থে সংগ্রাম ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ কথা উল্লিখিত আছে। তাহা হইলে বলিতে পারি, তিনি সংগ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। সুতরাং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বকালে যে সংগ্রাম ভূষণা জায়গীর পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ নিজকে সালাঙ্কায়ণ গোত্র-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন।[১৮] এদেশীয় বৈদ্য- কায়স্থ সমাজে এ গোত্র নাই। ভূষণার নিকটবর্ত্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভট্টাচার্য্যগণ সংগ্রামের গুরুপদে বরিত হইতে বাধ্য হন। এখনও তাঁহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত্ত ভূমিবৃত্তির সনন্দ আছে। যশোহর কলেক্টরীতে তৎপ্রদত্ত আরও কয়েকখানি ব্রহ্মোত্তরের তায়দাদ পাওয়া গিয়াছে।[১৯] সংগ্রামের অন্য কীর্তির মধ্যে মথুরাপুরে তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত একটি উচ্চ দেউল বা মন্দির বর্ত্তমান আছে। গল্প আছে, তিনি একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু একজন রাজমিস্ত্রী দেউলের চূড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া সে সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছিল।[২০]

সংগ্রামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণা অঞ্চল খাস হয়।[২১] কিন্তু তখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিতেছিল, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শাহসুজা তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত; দেশে তখন শাসন ছিল না। সুজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মীরজুল্লা নবাব হইয়া পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৬৬০)। তখনও দেশে অরাজকতা রহিল, কারণ মীরজুল্লার স্বল্প শাসন কাল বিদ্রোহ দমনেই কাটিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর-উল-ওমর সায়েস্তা খাঁ সুবাদার হইয়া ঢাকায় আসিলেন (১৬৬৪) এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল দোর্দণ্ডপ্রতাপে বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই আসিয়া মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে সমূলে উৎখাত করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মোগল করতলে আনিলেন। দেশে আবার শাসন ব্যবস্থা হইল। ভূষণা নওয়ারা মহল হইতে বিচ্যুত হইয়া, ফৌজদারের হাতে আসিল। এই সময়ে উদয়নারায়ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইয়া আসিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ যখন রাজমহলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন তখনই তিনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্বশ্রেণীস্থ কুলীন ঘোষকন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার সেই স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। সেই দয়াময়ী দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম। দয়াময়ী দেবী অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী ছিলেন।[২২] কথিত আছে, অল্প বয়সে একবার তিনি পিত্রালয়ে থাকিবার সময় একখানি খড়েগর সাহায্যে এক ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।[২৩] যখন নবাব শাহ সুজার সহিত আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন নবাবের কার্য্যকারকেরা পর্য্যন্ত নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কাৰ্যে লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই যুদ্ধবিগ্রহের যুগে উদয়নারায়ণের বীরপত্নীর গর্ভে মহীপতিপুরে বীরপুত্র সীতারামের জন্ম হয়। আমরা অনুমান করি, যে বৎসর আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাক্কালে সীতারামের জন্ম হয়।[২৪]

উহার পরেই উদয়নারায়ণ ঢাকায় আসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে তহশীলদারের কার্য্যে ভূষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিবারবর্গ আনেন নাই। প্রথমতঃ ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে তাঁহার বাসা বাটী ছিল। কিছুদিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বৰ্ত্তমান মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর পারে হরিহর নগরে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরিবার লইয়া আসেন। এ সময়ে সীতারামের বয়স ১০/১২ বৎসর। এখনও হরিহর নগরে উদয়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

পাদটীকা :

১. ‘সাহিত্য,’ ১৩০২, কার্তিক (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)।

২. মপ্রণীত ‘সীতারামের ধর্মপ্রাণতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ, ‘ঐতিহাসিক চিত্র’, ১৩১১ কাৰ্ত্তিক। ‘যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমায় মহম্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল মাগুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিবার জন্য মহম্মদপুরে যান। তখন সেস্থান বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ সে জঙ্গলে ঢুকিয়া সকল চিহ্ন দেখিতে তাঁহার উদ্যোগ হয় নাই। তিনি তথাকার “রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্প-রসিক কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ২/৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন। ইহার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল যাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেখানকার বৈতরণী নদী ও শৈলশ্রেণীর চিত্র তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই মহম্মদপুর ও যাজপুরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়া তিনি স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।’ ‘সীতারামে’র প্রাকৃতিক বর্ণনার অনেক পংক্তি স্বর্ণমুষ্টির মত মূল্যবান। রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ সময় যে অসম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছেন, যদুনাথ ভট্টাচাৰ্য্য তাহা হইতে স্বীয় পুস্তকের জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৩. মধুসূদন সরকার কর্তৃক ‘নব্যভারতে’ এবং বরদাকান্ত দে কর্তৃক ‘হিন্দুপত্রিকায়’ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি, আই, ই ও যদুনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রণীত সীতারাম বিষয়ক গ্রন্থ, ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও হান্টারের বিবরণী, ষ্টুয়ার্টের বঙ্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন সেলিম কৃত ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’, কালী প্রসন্নের ‘নবাবী আমল’ ও নিখিলনাথের ‘মুর্শিদাবাদ’-আরও অসংখ্য ইংরাজী বাঙ্গালা সাময়িক প্রবন্ধ আমার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। লেখকদিগের বিশিষ্ট মত যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

৪. ‘চিত্রগুপ্তাত্মজঃ শ্ৰীমান্ কায়স্থো বিশ্বভানুকঃ।

তদ্বংশ সম্ভূতো গোত্রঃ কাশ্যপো দাস এব চ।’—পঞ্চাননশর্শ্ব-রচিত উত্তর-রাঢ়ীয় কারিকা

৫. নগেন্দ্ৰনাথ বসু—’বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, রাজন্যকাণ্ড, ১৪০ পৃ।

৬. এইস্থান এক্ষণে পরলোকগত মহাত্মা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাটুই নামক জমিদারীর অন্তর্গত।

৭. রামদাসের মাতুল সর্ব্বানন্দ খাঁর নামানুসারে এই দীঘির নামকরণ হয়। তাঁহার প্রত্যেক দীঘিই আত্মীয়- স্বজনের নামে হইয়াছিল।

৮. যদুনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, ‘সীতারাম রায়’ ৩৪ পৃ। মধুসূদন সরকার মহাশয় ঘটকের কবিতার দ্বিতীয় পংক্তির পাঠান্তর করিয়া ‘তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস’ এইরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি হিমকরকে নিষ্কৃতি দিয়া হালচসা ব্যবসাটা শ্রীরামদাসে অর্পণ করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়িয়া গিয়া নবাবের খাস দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্মচারী হইয়া বসা অসম্ভব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া খশ্ জাতি হইতে সীতারামের বংশের কায়স্থ হওয়ার কথা তুলিতেও ছাড়েন নাই। এ জাতীয় অদ্ভুত কল্পনার সমালোচনা অনাবশ্যক।

৯. নাটোরের রাজত্বকালে ভূষণার এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোক প্রেরণ করেন :

‘পূৰ্ব্বৈঃ সংগ্রামসাহা নৃপতিপ্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা।

সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া।।

সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামিহীনা বিরূপা।

কেষাং বা নানুগাসৌ ন চ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা।।’

-আনন্দনাথ রায় ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’, ১ম খণ্ড, ৭৬ পৃ।

রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত ভূষণার অধিপতি ছিলেন, এজন্য রাণী ভবানী ভূষণার সপত্নী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১০. অনেক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্বুর জনৈক জমিদার। তিনি সাহসী ও রণকুশল বলিয়া নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইতেন। See, Tuzuk, Vol, II, pp. 172, 193. কাশিম খাঁর সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ১৬২১ খৃঃ অব্দে যখন কাশিম খাঁকে কাঙ্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্য পাঠান হয়, তখন তাঁহারই অনুরোধে বাদশাহ সংগ্রামকে নানাবিধ খেতাব দিয়া তুষ্ট করিয়া কাশিম খাঁর সঙ্গে পাঠান। কাশিম খাঁ নুরজাহান বেগমের ভগিনীপতি বলিয়া বাদশাহ দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। — Riyaz, p. 209.

১১. “Having obtained clear proof of Satrajit’s treachery on occasions, he (Nawab ) arrested him and sent him to Dacca where he was imprisoned and afterwards executed”-Gait, Assam, p. 112.

১২. J. A. S. B., 1907. p. 407, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সরিফ সংগ্রামগড়ে থানাদার হইয়া আসেন। সেই সময় হইতে বাদশাহের নামে উহার নাম হয় আলগীরনগর।—Calcutta Review, Vol. LIII, p. 70 ষ্টুয়ার্ট সংগ্রামগড় না বলিয়া আলগীরনগরই বলিয়াছেন (p. 335),

১৩. Beveridge, Bakarganj p. 42.

১৪. Ibid, pp. 43 and 431: ‘There is a place (in Vanden Broucke’s old map) marked as the Hoek or Cape of Sancraan and from its position, I think, this must be Sangram which was an old Moghal fort in the Mendiganj thana. ‘বাকলা’, ৮২ পৃ; ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’ ৭১ পৃ।

১৫. এই উভয় স্থান এক্ষনে ‘বাকলা’র গ্রন্থকার রোহিনীকুমার সেন মহোদয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। ইহা হইতে আনন্দনাথ রায় অনুমান করেন ‘সংগ্রামসাহ একটা উপাধি মাত্র। নীলশব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পুর্ণাবয়ব করিত, যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র।’ -‘ফরিদপুরের ইতিহাস’, ৭২ পৃ। আমাদের মতে সংগ্রামই তাঁহার নাম।

১৬. এই সময়ে শাজাহান বাদশাহ। সংগ্রাম আওরঙ্গজেবের সময় জায়গীর পান, আনন্দনাথ রায়ের এই উক্তি সত্য নহে। কারণ পরে দিতেছি।

১৭. সংগ্রাম সাহের ছয়টি কন্যা ছিল। তিনি উহাদিগের বিবাহ ধন্বন্তরি, শক্তি প্রভৃতি গোত্রীয় প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত দেন। তিনি কিরূপে বলপ্রকাশ করিয়া কন্যা বিবাহ দিতেন, কবিকণ্ঠহারের কবিতা হইতে তাহা জানা যায় :

‘দুৰ্দ্দৈবাশনি সম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।

সংগ্রাম সাহতনায়া-পাণিগ্রহণ-পীড়িতঃ’—৫০ পৃ।

রঘুনাথের ভ্রাতা দেশত্যাগী হইয়া ছিলেন। ‘হরিনাথো নিজদেশাদতিদূরমুপাগতঃ।’-৫১ পৃ।

১৮. সংগ্রাম বাণীবহ গ্রামবাসী শক্তি-মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্যা বিবাহ করেন। সদাশিব প্রসঙ্গে কবিকণ্ঠহারে আছে : ‘কন্যামেকাং ব্যুবাহ চ। সালঙ্কারণ—সম্ভূত সংগ্রাম সাহ ভূপতি।’—৪০ পৃ।

১৯. ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’, ৭৭ পৃ।

২০. Ancien Monuments in Bengal, p. 224.

২১. সংগ্রামের এক পুত্র রাধাকান্ত ধন্বন্তরি—আদিত্যবংশীয় কাশীনাথের কন্যা বিবাহ করেন। ‘সংগ্রাম সাহ তনয়ো রাধাকান্ত ব্যুবাহ তাং।’—কণ্ঠহার, ৮৩ পৃ। সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদাশিবের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার পৌত্রীর সহিত গোপীকান্তের বিবাহ হয়। ‘সালঙ্কায়ণ সম্ভূত গোপীকান্তেন ভূভুজা’—৪০ পৃ। হয়ত প্রথম আমলে বহুঘরের সহিত সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া পিতাপুত্রে এক ঘরে বিবাহ করেন। ‘ভূভুজা’ কথা হইতে বুঝা যায়, ইনি রাজা ছিলেন এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকারী। তবে তিনি সদাশিবের দৌহিত্র নহেন, তিনি হয়ত, সংগ্রামের পূর্ব্বপক্ষের পুত্র।

২২. এখনও মহম্মদপুরে ‘দয়াময়ী তলা’ নামে একটি স্থান আছে; এখানে সীতারামের সময়ে মহাসমারোহে বারোয়ারী মহোৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইত। দয়াময়ীর নামে উপযুক্ত উৎসবই বটে!

২৩. যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ‘সীতারাম’, ৫ম সং, ৩৭ পৃ।

২৪. মুনিরাম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতিষ্ঠিত ধুলজুড়ীর মন্দিরে ১৬৮৮ খৃঃ তারিখ পাওয়া যায়। সীতারাম যখন তাঁহাকে নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর ধরা যায়। তাহা হইলে খৃঃ ১৬৫৮ তাঁহার জন্মাব্দ, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। ১৬৮৮ অব্দে সীতারামের বয়স ২৫ ধরিয়া মধুসূদন সরকার অনুমান করেন যে, ১৬৬৩ অব্দে সীতারামের জন্ম হয় কিন্তু মুনিরাম উকীল হওয়া মাত্র মন্দির হয় নাই, তাহার অন্ততঃ ৪/৫ বৎসর পরে হইয়াছিল। মুনিরামের উকীল হওয়ার কালে সীতারামের বয়স ২৫ ধরিলে, ১৬৫৮ অব্দেই জন্ম ধরিতে হয়। – ‘নব্য ভারত’, ১২৯৪, পৌষ, ৭৯৪ পৃ।