৪৫. সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীর্ত্তির পরিণাম

সতীশচন্দ্র মিত্র

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ – সীতারাম : বংশ, রাজ্য ও কীর্ত্তির পরিণাম

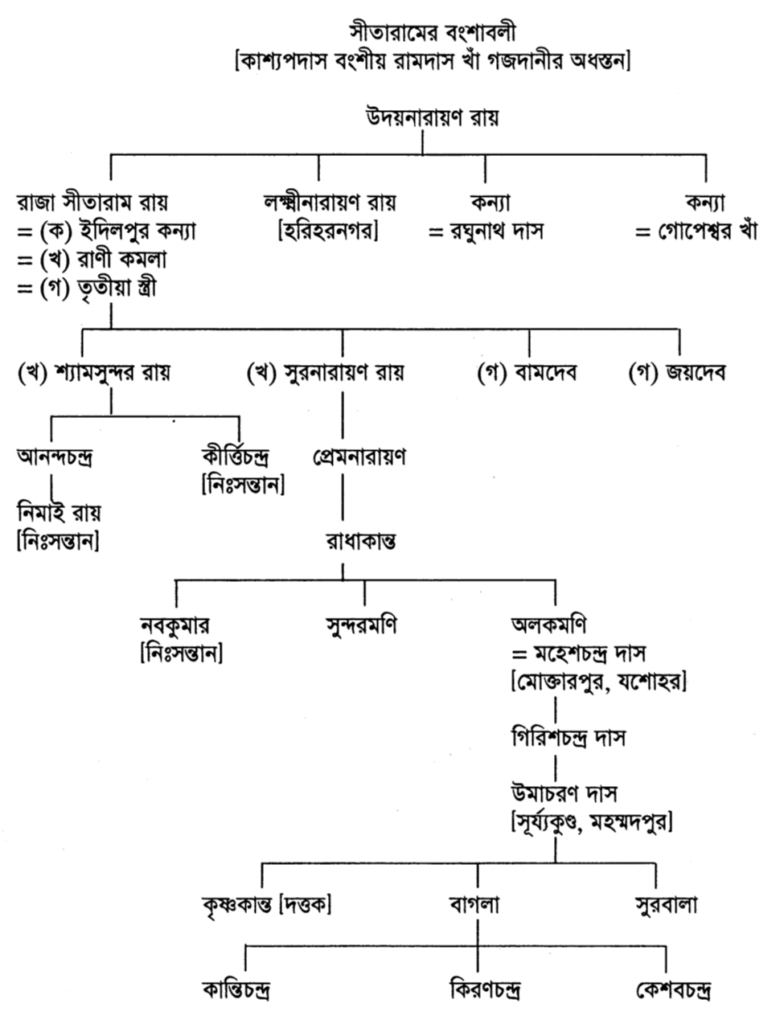

সীতারামের পরিবারবর্গ॥ সীতারাম যখন ধৃত হন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর শ্যামগঞ্জের বাটীতে,[১] এবং দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডে ছিলেন। তাঁহারা মহম্মদপুরে আসিবার অধিকার পান নাই। সীতারামকে বন্দী করিয়া দয়ারাম রায় প্রস্থান করিলে, বক্স আলি খাঁ ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের কার্য্য করিতে থাকেন। মোগল সৈন্যেরা মহম্মদপুর লুট করিয়া লইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদ্ধান্তে প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিয়া দেন। সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, এজন্য আশার আশ্বাসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণও হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে ছিলেন, পরে বক্স আলির অভয়বাণী পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্যামগঞ্জ বা সূর্য্যকুণ্ডের বাটীর উপর তখন কোন অত্যাচার হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল সৈন্য মহম্মদপুর দুর্গের শ্মশান-পুরীর প্রহরী হইয়া থাকিল

সীতারামের প্রথমা পত্নীর কোন খবর নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীর মত তিনি নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী রাণী কমলা অত্যন্ত অনুরক্তা এবং প্রকৃত রাজমহিষী ছিলেন; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সৰ্ব্বশেষে তিনি দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ আছে, তিনি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হন। তাঁর সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বলিতে পারা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪৪শ পরিচ্ছেদ) শেষযুদ্ধের পূর্ব্বে একদিন রাত্রিযোগে সীতারামের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া নৌকাযোগে দূরবর্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত ছিল। উঁহারা যে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জানা যায়, মুর্শিদকুলি খাঁ কোন সূত্রে এই পলায়নের খবর পান। তাঁর আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেন্টের নিকট সংবাদ দেন যে, সীতারাম রায়ের পরিবারবর্গ ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ লইয়া কলিকাতায় গুপ্তবাস করিতেছেন; কোম্পানির লোকেরা যেন অতি সত্বর উঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করেন।[২] এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, তবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার মৃত্যু রটনা করা হয়। ইংরাজ কোম্পানি জাফর খাঁকে বড় ভয় করিতেন, কারণ তিনি উহাদের প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন, সুযোগ পাইবামাত্র বাণিজ্য ব্যবসার সূত্রে উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। সুতরাং মীর নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে, নবাব যে কোম্পানির উপর উৎপীড়ন করিবার নূতন ছল খুঁজিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য কোম্পানির লোকেরা সীতারামের পরিবারবর্গকে ধরিয়া দিবার জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন এবং সকলে মিলিয়া উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানীর অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার বা গোমস্তা রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবারবর্গের সন্ধান পাওয়া গেল।[৩] রামনাথ উঁহাদের সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজদারের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি সাহেব রায় নামক একজন কর্মচারীকে কতকগুলি বরকন্দাজসহ কলিকাতায় পাঠাইলেন। সকলের সম্মুখে উহাদিগকে ধরা হইল এবং কাজির উপস্থিতিতে প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও ধনরত্নের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখত করান হইল, পাছে নবাব কোম্পানীর লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। ১৭১৪ অব্দের ৫ই মার্চ তারিখে সীতারামের পরিবারদিগকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া নৌকাযোগে হুগলী পাঠন হইল; ৭ই মার্চ তারিখে প্রহরীরা ফিরিয়া আসিয়া নিরাপদে পৌঁছাইবার সংবাদ দিল এবং মীর নাসিরের সন্তুষ্টির কথা বলিল।

মীর নাসির অবিলম্বে উহাদিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তখনও সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে কথাবার্তা উঠিয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মুর্শিদকুলি খাঁ কাহারও পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল; ‘তিনি তাঁহার একমাত্র বিবাহিতা পত্নীতে অনুরক্ত ছিলেন।[৪] দ্বিতীয়তঃ, ‘তারিখ- বাঙ্গালা’ হইতে দেখা যায়, তিনি সীতারামের পরিবারবর্গকে মহম্মদাবাদে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন; ইহার অর্থ এই যে, সীতারামের পরিবারবর্গ নবাবপক্ষীয় লোকের দৃষ্টির অধীন হইয়া মহম্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ মুর্শিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাঁহার পরিবারদিগের প্রতি কোন দৌরাত্ম আচরিত হইলে, তিনি সেই সময়েই আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, উহার ৬/৭ মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ আমরা দেখতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়ার রাজবংশীয়গণ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৫] সুতরাং স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে, অবশ্য নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিহরনগরে বাস করিয়াছিলেন।

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পরিবারবর্গ কাহারা? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেকালের কৌন্সিলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, ঐ পরিবারদিগের মধ্যে সীতারামের দুইটি শিশু পুত্র, একটি বালিকা কন্যা, পরিবারভুক্ত ৬টি স্ত্রীলোক এবং ৪ জন পুরুষ ভৃত্য ছিল। সীতারামের পুত্রগণের মধ্যে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁহারা পলায়ন করেন নাই। অবশিষ্ট দুইটি নাবালক পুত্র, বামদেব ও জয়দেব এবং তাহাদের এক কনিষ্ঠা ভগিনী এবং মাতা অর্থাৎ সীতারামের তৃতীয়া স্ত্রী পলায়িতদিগের মধ্যে ছিলেন। অপর পাঁচটি স্ত্রীলোক তৃতীয়া রাণীর আত্মীয়া বা পরিচারিকা হওয়া সম্ভবপর। এই বামদেব ও জয়দেবের বংশ নাই, তাঁহারা বয়স্ক হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। শ্যামসুন্দরের পৌত্র নিমাই রায় বংশহীন হইলে, তাঁহার ধারা শেষ হয়। সুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাণী ভবানীর নিকট হইতে কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পৌত্র নবকুমার নিঃসন্তান হওয়ায় সীতারামের বংশের পুরুষ-ধারা সেইস্থানে ব্যাহত হইয়াছে। নবকুমারের ভগিনী অলকমণির সহিত যশোহর-মোক্তারপুর নিবাসী মহেশচন্দ্র দাসের বিবাহ হয়; তাঁহাদের পুত্র গিরিশচন্দ্র দাস সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণের শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার কন্যার সন্তানেরা এখন সীতারামের শেষ নিদর্শন স্বরূপ সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে আছেন।

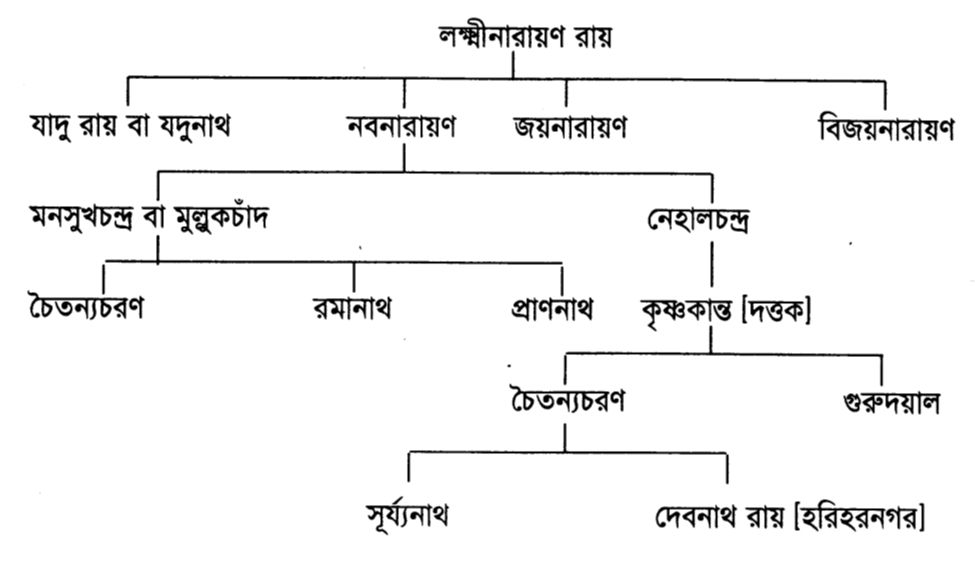

সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরেরা এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে দেবনাথ রায় প্রধান বটে, কিন্তু তাঁহার সামান্য সম্পত্তির আয় হইতে বৰ্ত্তমান দুর্দ্দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা দুষ্কর হইয়াছে। তবুও নদী মরে, তাহার রেখা থাকে; অতিথি অভ্যাগত দেবনাথকেই খুঁজিয়া বাহির করে। আমরা পূর্ব্বে সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের যে বংশ-লতিকা দিয়াছি (৪০শ পরিচ্ছেদ [রামদাস খাঁ গজদানী]) উহা হইতেই দেখা যাইবে যে রামদাস গজদানীর পৌত্র রামগোপালের ধারা মুর্শিদকুলি খাঁর সময় জায়গীর পাইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় বাস করেন। তদ্বংশীয় রামলোচন মুন্সেফরূপে সরকারী কার্য্যে খ্যাতি লাভ করেন এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ বিদ্যা-প্রতিভা ও পদ-গৌরবে প্রাচীন বংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। সীতারামের খুল্লপিতামহ বাসুদেব রায়ের ধারা এক্ষণে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জামালপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

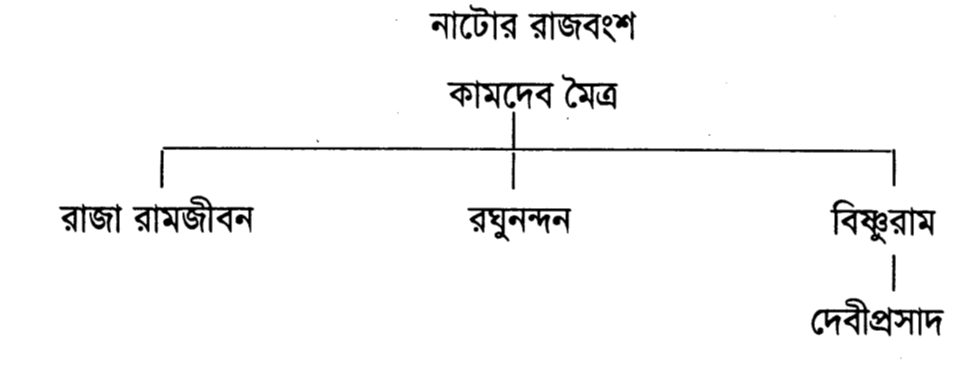

নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য ॥ শুধু সীতারামের রাজ্য নহে, বঙ্গের এমন বহু জমিদারী করায়ত্ত করিয়া নাটোর রাজ্যের উদ্ভব হয়; আবার শতাব্দ মধ্যে সেই রাজ্যের পতনারম্ভ হইলে, উহা হইতে বঙ্গের বহু জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সীতারামের রাজ্যের পরিণাম দেখিতে হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান-পতনের আলোচনা করিতে হইবে। কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণমণি নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। তদ্ববংশীয় মতু নামক এক ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর। তিনি পুঁটিয়ার রাজা নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে তাঁহার অধীন লস্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার জনৈক তহশীলদার ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র; রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। উহারা পুঁটিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। উহাদের মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দন সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি কিরূপে অল্প বয়সে পুঁটিয়ার রাজ সরকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়া ক্রমে কার্য্যদক্ষতা গুণে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া রাজকার্য্যে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

সীতারাম কারাগারে থাকিবার সময়েই তাঁহার জমিদারী প্রত্যর্পিত হইবে, এরূপ কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেশ্যে কোন ক্রমে দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন।

কিন্তু কি কারণে, ঠিক জানা যায় না, অর্থও ব্যয়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না। রঘুনন্দনের চক্রান্তে এইরূপ ঘটে বলিয়া নিন্দাবাদ আছে। বিষয় বাসনা যে রঘুনন্দনের অত্যধিক মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাসূত্রে বহুজনের জমিদারী নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে লিখিয়া লইতেছিলেন, ইহা মিথ্যা কথা নহে। তবে সীতারামের জমিদারী পাইবার জন্য তিনি কুটিল পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণামফল দেখিয়া যতটুকু অনুমান করা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় এবং তৎপরে তাঁহার জমিদারী খারিজ হইয়া যায়। দুই বৎসর পরে, ফরশিয়রের দস্তখতী সনন্দে দেখিতে পাই, ‘সুরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ভূষণা জমিদারী বিমর্জ্জিম তপশীল বেশী জমা ও পেস্ প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে।[৬]

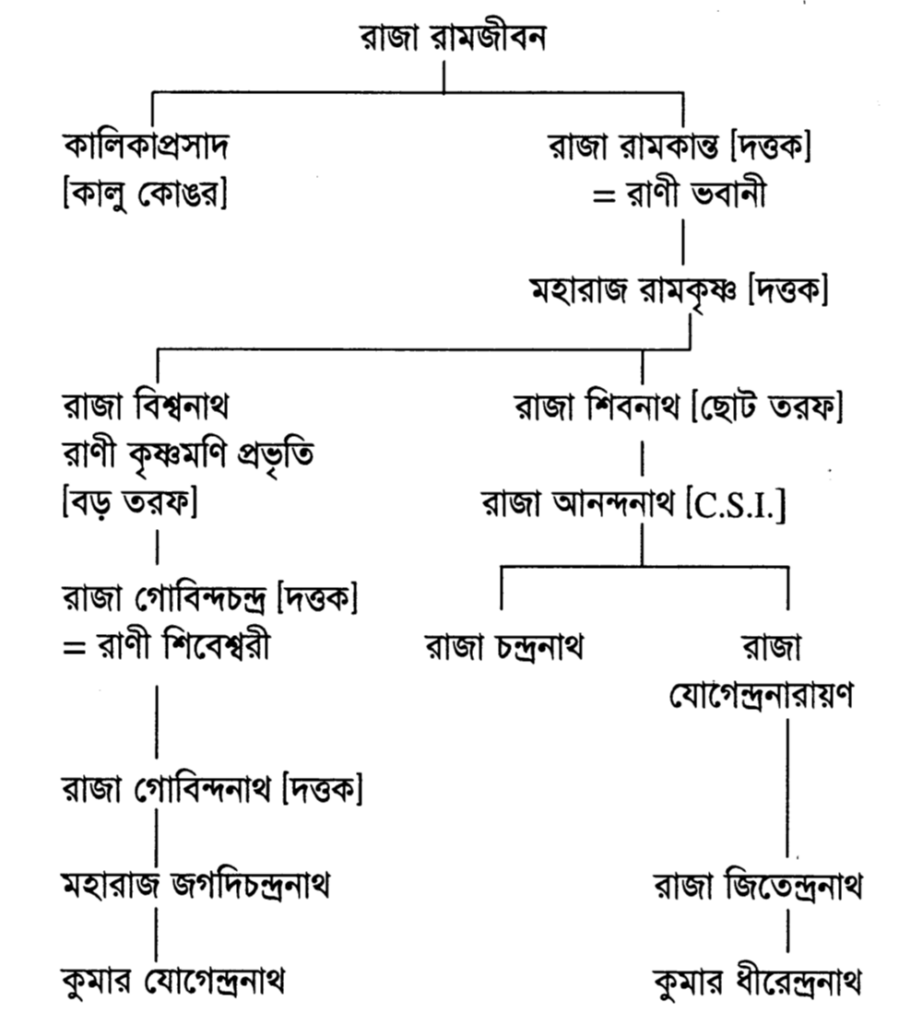

১৭২৫ অব্দে রঘুনন্দন নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদও শীঘ্রই তাঁহার অনুবর্তন করেন। রাজা রামজীবন ১৭৩০ অব্দে, রামকান্ত নামক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির ছয় আনা অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমস্ত সম্পত্তিই ১৭৩৪ অব্দে যখন রাজা রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার হস্তে আসে। এই রামকান্তের পত্নীই স্বনামধন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী হন। তারা নামক একমাত্র কন্যা ব্যতীত তাঁহার কোন পুত্রসন্তান জীবিত ছিল না; দয়ারামের সহায়তায় রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল। অবশেষে রাণী যাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ রামকৃষ্ণ। বাদশাহ শাহ আমল তাঁহাকে ‘মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর’—এই উপাধি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র মহারাজ; কার্য্যতঃ তিনি সাধক, সৰ্ব্বদা জপতপ পূজাচর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। প্রকৃত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন স্বয়ং রাণী ভবানী; তিনি যেমন রাজনৈতিক কার্য্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশীলা, ধৰ্ম্মগতপ্রাণা আদর্শ হিন্দুরমণী; তিনি বঙ্গের অহল্যা বাই, দানপুণ্যে তিনি সমগ্র বঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তি সুব্যবস্থিত করিয়া তিনি যশোহরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিত্র হয়, কিন্তু সে সুযোগ এখানে নাই। সীতারাম প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন তাঁহার সম্বন্ধে সেইটুকু মাত্র এখানে বলিতেছি। রামকৃষ্ণ যখন বিশাল রাজ্যকে অনিত্য ভাবিয়া উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতে বসিয়াছিলেন, তখনই এদেশে ইংরাজ রাজত্ব আরব্ধ হয়। রাণী ভবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে দানধ্যানে, বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণে, মন্বন্তরের প্রতিবিধানে অনুদানে ব্যয়িত করিয়া পরকালের জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন, দুইহস্তে তাহা করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। উহার ফলে অধিকাংশ জমিদারেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ বেশী দাঁড়ায়; রামকৃষ্ণও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। সুতরাং নূতন আইন অনুসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে ‘লাটের কিস্তী’ দিতে না পারায় তাঁহার জমিদারী ক্রমে রাজস্বের নিলামে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়া যাইতে লাগিল।[৭] তাঁহার আমলা কর্মচারী, এমন কি, ভৃত্যগণ পৰ্য্যন্ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় সর্ব্বপ্রধান; তিনি বন্ধু ও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া অবশেষে শনির মত সে রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন।[৮] নাটোরের সকল জমিদারীর কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা শুধু ভূষণার কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি পরগণা কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাঁহাকে ইজারা দেন (১৭৯৩); কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, দুই বৎসর পরে, ১৭৯৫ অব্দে মহারাজ ভূষণা জমিদারী নিজ নাবালক জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথকে রীতিমত হেবানামা (দানপত্র) লিখিয়া দিয়া দান করেন এবং ঐ বৎসরই সাধককুলগৌরব রামকৃষ্ণ ‘বালির শয্যায় কালীর নাম’ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

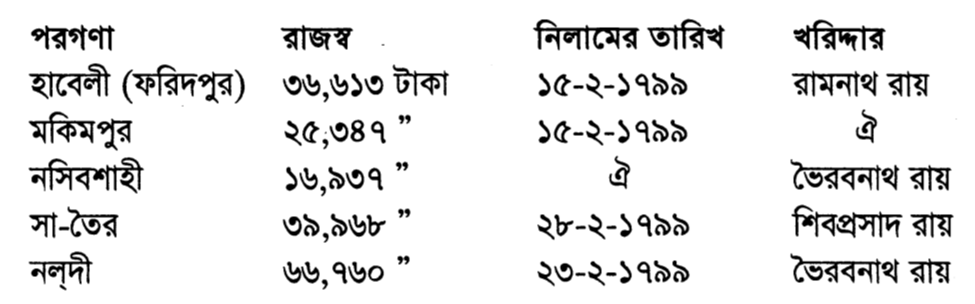

তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৭৮৬) যশোহর পৃথক্ জেলা হইয়াছিল বটে, তখন চাকলা ভূষণা উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূষণা যশোহরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরনেষ্ট সাহেব (Mr. Earnest) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উহার রাজস্বাদি নির্দ্ধারণ ও বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাকী পড়িলেও কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে যাওয়ায় জমিদারী নিলাম হইতে রক্ষা পায়। কালীশঙ্করকে সময় দিয়াও তাঁহার নিকট হইতে ইজারার প্রাপ্য আদায় হয় নাই। রাজা বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি লোকসানের সম্পত্তি বলিয়া ভূষণা জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। সুতরাং উহা যেভাবে ১৭৯৯ অব্দে যশোহর কালেক্টরী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নিলাম হইয়া গেল, তাহা দেখাইতেছি :

উল্লিখিত খরিদ্দারগণ প্রায় সকলেই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্য ব্যক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ এবং নসিবশাহী পরগণা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে মকিমপুর পরগণা কলিকাতা জানবাজারের জমিদার বংশের আদিপুরুষ প্রীতিরাম দাস খরিদ করিয়া লন; তাঁহারই পুত্রবধূ স্বনামধন্য রাণী রাসমণি। সা-তৈর পরগণা রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে যায়। অত্যধিক দেনার জন্য তিনি উহা রাখিতে না পারিয়া বিক্রয় করেন। তদবধি অর্দ্ধেক শ্রীরামপুরের গোসাঁই-বাবুরা এবং অর্দ্ধেক ফরিদপুরের সাহা-বাবুরা খরিদ করিয়া লন। গোসাঁই-বাবুদিগের কাছারী এখনও মহম্মদপুরে আছে।

নদী পরগণা সীতারামের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্যন্ত গোলমালের অবস্থায় ছিল; সীতারামের পুত্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোর-রাজগণ যে কারণেই হউক, জোর করিয়া উহাদিগকে বেদখল করিতেন না। এমন কি, রাণী ভবানীর সময়ে এই পরগণা সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেমনারায়ণ এজন্য কয়েকবার নাটোর রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফল হয় না। তবে সীতারামের পুত্র-পৌত্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপস্বত্ব হইতে তাঁহাদের জীবিকা চলিত রামকৃষ্ণের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নদী পরগণা নাটোরের জমিদারী ভুক্ত হইয়া যায়, তখন রাণী ভবানী কৃপাবশে কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক্ করিয়া প্রেমনারায়ণের পুত্রকে দেন। সীতারামের পুত্র বা পৌত্রগণ যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ দেখা যায়, উহার সকল জমিই নলদী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণা ইজারা দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহা বৃদ্ধা রাণী ভবানী বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেবা নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি মৌজা পৃথক্ করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের সৃষ্টি করেন এবং উহাই পৃথক্ করিয়া দেবসেবার জন্য উৎসর্গ করেন। ১৭৯৯ অব্দে ভূষণা খণ্ডে খণ্ডে নিলাম হইয়া গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্তি নিলাম হয় নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর লাখিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমস্তই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শিবনাথের হস্তে যায়। বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড় তরফ এবং শিবনাথের ধারাই ছোট তরফ বলিয়া খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই নিঃসন্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পত্নী রাণী কৃষ্ণমণি যে দত্তক গ্রহণ করেন (১৮১৬), তিনিই গোবিন্দচন্দ্র নামে রাজ্যের কর্তৃত্ব পান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্নী রাণী শিবেশ্বরী রাজা গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাণী ভবানীর মত রাণী কৃষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং বিষয়কাৰ্য পৰ্য্যালোচনায় সুদক্ষা ছিলেন। নাটোর রাজবংশেরই একটি বিশেষত্ব এই যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী। শিবনাথের দত্তক পুত্রগণের মধ্যে রাজা আনন্দনাথ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হন এবং পরে ‘রাজাবাহাদুর’ ও ‘সি, এস, আই’ উপাধি লাভ করেন। মহম্মদপুরের দেবোত্তর মহল ছোট তরফের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে মোকদ্দমার বিধানমত উহা রাণী শিবেশ্বরীর অংশভুক্ত হইয়া যায়। তদবধি তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ঐ সম্পত্তির মালিক হন।

সীতারামের কীর্তিলোপ ॥ প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহম্মদপুরের দেবোত্তর মহলের সৃষ্টি করিয়া দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার সময়ে দুর্গদ্বারের সন্নিকটে সুরম্য চকমিলান বাড়ী গঠিত হয় এবং উহার মধ্যে তারাদবেীর ইচ্ছানুক্রমে রামচন্দ্র বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়; ঐ সময়ে কানাইনগরেও পৃথক্ মন্দিরে বলরামমূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী এই উভয় স্থানের বিগ্রহের জন্য পৃথক্ দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা সীতারামের দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক জরিপ হইয়া নূতন বন্দোবস্তের তলব হয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী দেবোত্তর বলিয়া রামচন্দ্রের বৃত্তির মহন বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী কৃষ্ণমণির পক্ষে মহম্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন— নড়াইলের রামরতন রায়। এই সময়ে রাজা আনন্দনাথ যখন দেবোত্তর সম্পত্তির পূৰ্ব্বতন মালিক বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নূতন বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। উহা দেখিয়া রাণী কৃষ্ণমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধ্য হইতে পাইকের-ডাঙ্গা, হরেকৃষ্ণপুর প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজা মীরগঞ্জের সদর নীলকুঠির মালিক ডম্বল (Durup De Dambal) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজা আনন্দনাথের দাবি টিকে নাই, রাজা গোবিন্দনাথের পক্ষের অনুকূলেই দেবোত্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উঁহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীর্তিলোপের কারণ হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০ টাকা; তন্মধ্যে দেবসেবার জন্য ২৩০০ টাকা চাকরান, সরঞ্জাম ও মোকদ্দমা প্রভৃতির জন্য ৪২০০ টাকা ব্যয়িত হইত। অবশিষ্ট আনুমানিক ১৫০০ টাকা মাত্র ষ্টেটের লভ্যাংশ ছিল। দেবসেবার জন্য উৎসবাদির তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব স্থিরীকৃত ছিল, তাহা এই :

দুর্গমধ্যস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভুজার সেবা – ১,০৩৩ টাকা

রামচন্দ্র বিগ্রহের সেবা – ৬৫১ টাকা

কানাইনগরের হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা – ৫৯৮ টাকা

গোপালপুরের বুড়াশিবের সেবা – ৩৬ টাকা

সমষ্টি – ২,৩১৮ টাকা

১৩২৫ সালের জ্যেষ্ঠ পৰ্য্যন্ত এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন হইতে উহা একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

মহম্মদপুর রাজধানী ছিল; ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একটি বড় সহর, সেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুমা স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। রাজধানী গৌড়ের যাহা হইয়াছিল, মহম্মদপুরের তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যশোহর হইতে ঢাকা যাইবার যে বড় রাস্তা মহম্মদপুর দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অব্দে সেই রাস্তায় মহম্মদপুরে রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৫/৭ শত কয়েদী রাস্তার কার্য্য করিতেছিল; হঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জ্বর আরম্ভ হয়। অল্পদিনে ১৫০ জন কয়েদী কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার ও কর্মচারিগণ পলাইয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে মরিল, কতক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়া ভীষণ মহামারী মহম্মদপুর জুড়িয়া বসিয়া উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিল।[৯] এই ভীষণ মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া ম্যালেরিয়া দস্যুরূপে যশোহরের সব পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখন মহম্মদপুরের দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছি। মহামারী আসিবার কয়েক বৎসর পরে দুই চারিঘর পুরাতন অধিবাসী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে সমৃদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শূকর-ব্যাঘ্রের আবাস স্থান হইয়া পড়িল। জমিদারদিগের যে সব কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানান্তরে উঠিয়া গেল। কীৰ্ত্তিচিহ্নগুলো ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; যাহা বাকী ছিল, শীত-বাত-ব্রজপাতে প্রায় নিঃশেষ করিল। কানাইনগরের অপূর্ব্ব পঞ্চরত্ন মন্দির কিছুদিন পূর্ব্বে রত্নহীন হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি রামচন্দ্রের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল; পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানীর কৃপায় পূর্ব্বোক্ত বিধানে সেবার কার্য্য চলিতেছিল; ব্যাঘ্র-শূকর-সেবিত অরণ্যানী মধ্যে তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, দূরাগত অভ্যাগতের অনু জুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-সেবা ছিল। মহম্মদপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত্য প্রণত হইয়া ইষ্ট প্রার্থনা করিত, অতিথিগণ আশ্ৰয় পাইয়া চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবায়তনে আত্মরক্ষা করিয়া প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা লইয়া এক স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিত। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৩২৫ সালের আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহম্মদপুরবাসীর নিকট হইতে যে পত্র পাই, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি : ‘গত ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে বিগ্রহগুলিকে নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের কর্মচারিগণ, শিবনগরের নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ সুধন্বা বাবু প্রভৃতি মহম্মদপুর হইতে কোথায় লইয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই এ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। শুনিলাম বিগ্রহগুলির কতক বাক্সে প্যাক করিয়া ষ্টীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয়া হাঁটাপথে লইয়া গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাকি মধুমতী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছে!’[১০] কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী দুষ্কীর্ত্তি মহারাজের মত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল; ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ তারিখের ‘যশোহর’ পত্রে যখন সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিলাম, ‘সীতারামের বিগ্রহগুলি নাটোর-রাজ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে বাকি রহিল না সীতারামের কীর্তির শেষ কোথায় এবং “রঘুনন্দনী বা’ড়ে”র কোথায় পরিণতি! সত্য সত্যই কি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ স্বীয় নামে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, মহম্মদপুর অঞ্চলবাসীর হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীৰ্ত্তি মুছিয়া ফেলিলেন? মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাহ্মণকুলতিলক, সমাজপতি, উচ্চশিক্ষিত, প্রবীণ সাহিত্যসেবী, কবিত্ব ও সদ্বিদ্যা-গৌরবে গৌরবান্বিত; তাঁহাকে আর বলিব কি, তবে তাঁহার মত ব্যক্তির সংস্পর্শে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। এই কীৰ্ত্তি লোপ করিয়া লাভের মধ্যে ত বড় জোর বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা। যে বংশের মহারাজ রামকৃষ্ণ বায়ান্ন লক্ষের জমিদারীর লোভ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় মহারাজ আড়াই হাজারের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না! কালের কি বিচিত্র গতি!

.

পাদটীকা :

১. এই স্থান মহম্মদপুরের উত্তর-পশ্চিমে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও পরিখা, বিস্তীর্ণ রাজবাটির ভগ্নাবশেষ ও দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টি চক ছিল, ভগ্নস্তূপ যেরূপ ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে উহা অসম্ভব বোধ হয় না। শ্যামসুন্দরের তিন স্ত্রী এবং উহাদের স্নানার্থ পার্শ্ববর্তী দিগ্গরে তিনটি বড় পুষ্করিণী ছিল। কোন রাণী নাকি ধান্যের চাষ আবাদ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এজন্য অন্দরের মধ্যে যে স্থানে ধান্যচাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাকে এখনও ‘বিল বাড়ী’ বলে। নলদী পরগণার মধ্যবর্তী শ্যামগঞ্জ নাটোরের অধিকারে আসে, পরে সে রাজ্যের পতন হইলে ঐ পরগণা পাইকপাড়ার রাজগণের হস্তগত হয়। তাঁহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ব্রে সাহেব (Thomas Brae) পত্তনী লইয়া নীলের কারবার করেন। শ্যামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্নচিহ্ন আছে। নীল বিদ্রোহের পর ব্রে সাহেব এই স্থান হাইকোর্টের উকীল প্যারিমোহন গুহের মাতা হরদুর্গা দাসীকে দরপত্তনী দেন এবং তিনি উহা ধূলবুড়ীর ইন্দুভূষণ বসু মহাশয়কে সেপত্তনী দেন। ইন্দুভূষণ অল্প মূল্যে সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় সাহাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

২. ‘Letters and messengers from Meir Nassir, Governor of Hugly, acquaint us, that Duan Jaffurcaun has received information and believes that the Family of Seeteram, late Jemeendaree of Boosna, ly concealed in our Town (Calcutta) and pretends to suppose that they have Thirty Lacck of Rupee with them which he will demand of us for the Kings use if we conceal and protect them. Meir Nassur therefore perswades us as a friend to make diligent search and deliver them up with all that belongs to them if they are found, for seettaram being executed by the Duans order for Murder and Rebellion all his Effects belong to the king.”- Consultation No. 837 ( subject, Seetaram, a fugitive landholder concealed in Calcutta), 1713- 14.—Wilson. Early Annals of the English in Bengal, Vol. II, 1900, p. 166; ‘কলিকাতা, সেকালের ও একালের’, ৪২২-২৩ পৃ। সীতারামের মৃত্যু যে ১৭১৪ অব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে হইয়াছিল, তাহা সনন্দ হইতে আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সীতারামের মৃত্যুর পরবর্ত্তী মার্চ মাসে এই ঘটনা হইলে, উহা ১৭১৫ অব্দে পড়ে, কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অব্দের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। সুতরাং সীতারামের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবারবর্গ ধৃত হন।-’মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’- ৩৮৭ পৃ।

৩. The encouragement of 100 Rupees reward promised prevailed with two needy Persons to discover that Seeterams Family were concealed by Ramnaut, our Puttwarre, at Govindpur the men in his own House and the Weomen at another Place the President therefore sent two Trusty Servants and ten Peons along with the informers who found and brought away two Sons and a Daughter, all small Children, of Seeterams also six Women of his Family and four men Servants they also brought away Ramnaut, our Puttwarre who by concealing and harbouring them endangered vast prejudice to our affairs in Bengall for the Duan Jaffurcaun seeks all occasions possible to imbroyle all the European Traders and has lately found means to Squeeze the French and Dutch tho we have hitherto baffled his endeavours against us”- Consultation No. 838, Fort William, 1713-14 – Wilson. Annals Vol. II, pp. 167.

৪. ‘মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’, ৪৭৩ পৃ; ‘নবাবী আমল’, ৫৭ পৃ।

৫. স্বনামখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নন্দী পরগণা ক্রয় করিবার পর সীতারাম রায়ের বংশধরগণের দুর্গতির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে বার্ষিক ১২০০ টাকা বৃত্তি দেন। সুরনারায়ণের প্রপৌত্র নবকুমারের সময় উহা ৬০০ টাকা হয়; তাঁহার বৃদ্ধদশায়ও ৩৬০ টাকা বৃত্তি ছিল। নবকুমারের স্ত্রীও মাসিক ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্বে নলডাঙ্গা রাজবংশীয়েরা সীতারামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দিতেন।—যদুনাথ, ‘সীতারাম’, ২০৩ পৃ।

৬. ‘নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাস’, ৫৪৫-৬ পৃ। উক্ত সনন্দের পৃষ্ঠে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলি খাঁর রোবকাবী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার খারিজা জমিদারী জমাবৃদ্ধি ও নজরানা স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাই তাহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অগ্রে বন্দোবস্ত হইয়া যায় এবং পরে সনন্দ আনাইয়া দেওয়া হয়।

৭. মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, গল্প আছে, তাঁহার জমিদারীগুলি যেমন লাটে নিলামে চড়িতে লাগিল, তিনি অমনি জয়কালীর বাড়ী সমারোহে পূজা ও বলি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এমন মহাপুরুষকেও কৃতঘ্ন ভৃত্যেরা ফাঁকি দিয়াছিল, ইহাই একান্ত দুঃখের বিষয়।

৮. ‘His officers, Amla, and even his menial servants robbed him on every side, and accumulated wealth for themselves. Among them Kalisanker Rai, the ancestor of the Narail family, was the principal. He was regarded a friend, philosopher and guide. But he was unfortunately neither a faithful friend, a good philosopher, nor an infallible guide. He was on the country a principle of evil introduced into the Nator Raj for its detruction.’ Mirtra, Kishorichandra. ‘The Rajas of Rajshahi’ (Calcutta Review, 1873, Vol. LVI, p. 15).

৯. Hunter. Jessore. p. 212.

১০. মহম্মদপুরবাসীর হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ সম্বলিত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫, ৮ই আষাঢ় তারিখে ‘যশোহর-পত্রে’ প্রকাশিত করিয়া সত্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলতা জানাই। কিন্তু মাসাধিক মধ্যেও মৃতকল্প যশোহর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এমন কি, যশোহরের সকল সাধারণ কার্য্যে অগ্রবর্তী রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরও যখন এই বিষয়ের কোন তথ্যানুসন্ধান বা প্রতিবিধান চেষ্টায় বিরত রহিলেন, তখন বুঝলাম যশোহরের পুরাকীর্তির অন্ত্যেষ্টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছে। ‘যশোহর’ পত্রের সম্পাদক মহাশয় (১৩ই শ্রাবণ) প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, একটি কীর্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করিয়া মহারাজের নিকট আবেদন নিবেদন চলুক, অথবা দেবোত্তর মহলের প্রজাগণ রাজস্ব বন্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির প্রত্যর্পণ জন্য চেষ্টা করুন; কিন্তু উহার কোনটিই হয় নাই। রামচন্দ্রের সুন্দর মন্দিরে সেটলমেন্টের অফিস বসিয়াছিল; অন্য মন্দিরগুলি বন্যজন্তুর বাসভূমি হইয়াছে। সীতারামের কীর্তি আর নাই।