৩৯. সৈয়দপুর জমিদারী

সতীশচন্দ্র মিত্র

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ – সৈয়দপুর জমিদারী

চাঁচড়া জমিদারীর চারি আনা অংশ কিভাবে মীর্জা মহম্মদ সালাহ্ উদ্দীনের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহ্ উদ্দীন কে এবং তাঁহার সম্পত্তির পরিণামই বা কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব। চাঁড়ার ইতিবৃত্তে বার আনার অবস্থা কাহিনী বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট এই চারি আনার কথা না বলিলে চাঁড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বঙ্গের নবাব তখন আগা মুতাহার নামক একজন পারস্যদেশীয় ভদ্রলোক ইস্পাহান সহর হইতে দিল্লী আসেন এবং রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া কার্য্যদক্ষতাগুণে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কিছু জায়গীর লাভ করিয়া সপরিবারে হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগা মুতাহার তথাকার একজন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবাসী। তিনিই প্রথম হুগলীতে একটি ছোট ইমামবারা এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নিৰ্ম্মাণ করেন। তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। কিন্তু কলহপ্রিয় স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসারে তাঁহার শান্তি ছিল না। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্যার জন্ম হয় (১৭২২) ও তাহার নাম রাখেন মন্নুজান খানম্। এই কন্যাই তাঁহার স্নেহের পুত্তলী ছিল; মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া সেই কন্যাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান (১৭২৯)।[১]

আগা মুতাহার হুগলী আসিবার পর, তাঁহার ভগিনীপতি আগা ফজলউল্যা এবং তৎপুত্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্য হইতে বঙ্গে আসিয়া হুগলী ও মুর্শিদাবাদ উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাজি ফৈজউল্যাও হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নানা ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। মুতাহার-পত্নী বিষয়সম্পদে বঞ্চিত হইয়া এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই শুভ পরিণয়ের একমাত্র সন্তান মহম্মদ মহাসীন, হুগলীতে ভূমিষ্ঠ হন (১৭৩০)। এই দানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পবিত্ৰ হইয়াছিল।

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহসীন ও মন্নুজান উভয়ে মুতাহারের সংসারে ফৈজউল্যার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। বালিকা মণুজান সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া সকলে সুখসমৃদ্ধিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুত্রকন্যার জন্য আগা সিরাজী নামক একজন সুপণ্ডিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্নুজান বৈপিতৃক ভ্রাতা মসীন অপেক্ষা ৮/৯ বৎসরের বড় এবং মসীনকে বড় ভালবাসিতেন। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন মুর্শিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায়, ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ে ভোলানাথ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত বিদ্যা ও সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে মসীনের মাতা ও পিতা কালপ্রাপ্ত হইলেন। এ সময়ে মণুজান অপূৰ্ব্ব সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী; ভ্রাতা ভিন্ন তাঁহার জগতে আর কেহ রহিল না; কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্য বহু জনে তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইতে লাগিল। এমন কি শত্রুতে তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল, মসীনের কৌশলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে হুগলীর নায়েব ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ্ উদ্দীনের সহিত মন্নুজানের বিবাহ হইয়া গেল। মীর্জা সালাহ্-উদ্দীন আগা মুতাহারের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ইস্পাহান হইতে হুগলীতে আসেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে তিনি নবাব সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি- সম্পাদনের কালে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। তাঁহার অনুরোধে বাদশাহ মীর্জাকে খেলাত ও জায়গীর দিয়া অনুগৃহীত করেন। এই সময়ে তিনি মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং মন্নুজানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৭৫২)।

মণুজান কয়েক বৎসরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানখয়রাতে তাঁহারা অনেক অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। মন্নুজান পিতার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামী বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর পান, তাহার অধিকাংশই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগণা জমা দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই সম্পত্তি হইতে লওয়া হয়। ইহারই পরিবর্তে সালাহ্ উদ্দীন কি ভাবে নবাবের আদেশে চাঁচড়া জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আনা অংশ দখল করিয়া লন, আমরা তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।[৩] ঐ ঘটনার ৫/৬ বৎসর পরে সালাহ্ উদ্দীনের মৃত্যু হয় (হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ)।[৪]

কিন্তু তৎপূৰ্ব্বেই মসীন মুর্শিদাবাদ হইতে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। শৈশব হইতে তাঁহার সুস্থ সবল কৰ্ম্মক্ষম দেহ এবং সুন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিস্পৃহ স্বভাব এবং গভীর ধর্মপ্রাণতা প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার জীবনকে ধন্য করিয়াছিল। আগা সিরাজীর মুখে মুখে সরস ভাষায় বহু তীর্থস্থানের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনে দেশ-ভ্রমণের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত তাঁহার আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা। তাঁহার হস্তলিপি এত সুন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাকা দিয়াও তাঁহার হাতের লেখা একখানি কোরাণের পুঁথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি দিল্লী হইতে আরবে গিয়া, মক্কা মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শনের পর ‘হাজি’ উপাধিধারী হইলেন এবং পরে পারস্য, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারস্যদেশে নজফ্ সহর প্রাচ্য জ্ঞানচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।[৫] লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসউদ্দৌলা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। অবশেষে এইভাবে ২৭ বৎসর কাল নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ভগিনীর একান্ত অনুরোধে হুগলীতে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পূর্ব্বে মীর্জার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার ভগিনী আর বিবাহ না করিয়া হিন্দুবিধবার মত নির্মল জীবন যাপন করিতেছেন; তাঁহার কোন সন্তানাদিও নাই। মন্নুজান অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে যশোহরের কাছে মুড়লীতে তাঁহার কাছারী বাটী ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর ক্ষুদ্র ইমামবারা নির্ম্মিত হয়, উহা এখনও আছে। তাঁহার সম্পত্তির আয় বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা; দানশীলা মহিলা নানা সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। মসীন আসিয়া ভ্রাতাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়া কয়েক বৎসর কাল স্বচ্ছন্দে কাটাইলেন। মসীন তখনও অকৃতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নুজান খানম্ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন।

হাজি মহম্মদ মহসীন সন্ন্যাসীর মত ত্যাগী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি ভাবিলেন, এ সম্পত্তি লইয়া কি করিবেন! অনেক ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। সাত্ত্বিক দানের অপূর্ব্ব মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়া উপযুক্ত পন্থা নিৰ্দ্দিষ্ট হইল। ১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯ শে বৈশাখ (১৯০৬) তারিখে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিয়া আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত নামা বা দানপত্র লিখিয়া দিলেন। উহা জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহার প্রতিলিপি হুগলীর ইমামবারার গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এখানে তাহার সারমর্ম্ম মাত্র দিতেছি :

‘আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন, পিতার নাম হাজী ফৈজুল্যা, পিতামহের নাম আগা ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী। আমি সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই দানপত্র সম্পাদন পূৰ্ব্বক এই বিধান করিতেছি। যশোহরের অধীন পরগণা সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারীভুক্ত;[৬] হুগলীর ইমামবারা, ইমাম্বাজার ও হাট এবং ইমামবারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি। আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী। আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিতেছি। আমার লিখিত বিধান অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদায় দানকার্য্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। আমার প্রিয় সুহৃদ রজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁকে আমি মাতোয়ালী নিযুক্ত করিলাম। ইঁহারা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কাৰ্য্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব ও ইমামবারা ও মজিদের সংস্কার কার্য্যে; দুই অংশ মাতোয়ালীগণের পারিশ্রমিক জন্য; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্মচারিগণের বেতন ও স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তি দানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়িত হইবে। কোন মাতোয়ালী কাৰ্য্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্ত্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম দান-পত্ররূপে গণ্য হইবে।

বঙ্গদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্ত্বিক সর্ব্বস্বদানের কথা আর শুনি নাই; এক দান-পত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চিরকল্যাণও বুঝি, আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। মসীন নররূপী দেবতা। শুধু যশোহর-খুলনার সর্ব্বত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া থাকেন। দান-পত্র সম্পাদনের পর মসীন ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮১২ খৃঃ অব্দে (১২১৯ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ) হাজি মহম্মদ মহসীন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অল্পদিন পরেই মসীনের নির্ব্বাচিত মাতোয়ালীদ্বয় তাঁহার অনুবর্তন করেন। যাঁহারা নূতন মাতোয়ালী হইলেন, তাঁহাদের সময়ে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান লইয়া অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল; তখন গভর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের আদেশমত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যশোহরের কালেক্টরের উপর অর্পিত হইল; হুগলীর কালেক্টর সহকারীরূপে থাকিলেন। পূৰ্ব্ববৎ মুড়লীতেই সদর কাছারী থাকিল, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটী দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয়; তখন যশোহরের কালেক্টর টুকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন (১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অব্দে ষ্টেটের অধিকাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় বার্ষিক আয়ও যেমন বাড়িয়া গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবদ নগদও ৫,৭০,০০০ টাকা আদায় হইল। ১৮১০ অব্দের আইন মত গভর্ণমেন্ট সম্পত্তির কর্তৃত্ব হাতে লইলে মাতোয়ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পৰ্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইয়া পরাজিত হন (১৮৩৫)। এ পর্যন্ত উইলের সর্ত্তানুসারে সকল খরচ না হওয়াতে আরও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা জমিয়া গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১০,৫৭,০০০ টাকা গভর্ণমেণ্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ অব্দে যখন স্যার চার্লস্ মেটকাফ গভর্ণর জেনারাল হন, তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। তিনি স্থির করেন যে, মহসীনের সম্পত্তির উক্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে না; ইমামবারার সংস্কারাদি খরচ বাদে ঐ টাকার যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দিয়া তিনি ‘মহসীন শিক্ষা ভাণ্ডার’ (Mohsin Education Endowment Fund) গঠন করেন এবং উহা দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রচারের সাহায্যকল্পে হুগলীর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহসীন ধর্ম্মার্থ সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান; তিনি তাঁহার উইলে স্পষ্টতঃ শিক্ষার জন্য কিছু দিয়া যান নাই। মেটকাফ্ মনে করিলেন, উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, উহা দ্বারা উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সদ্ব্যয়ই (“a pious use within the Testator’s intention”) হইবে। মেটকাফের ব্যবস্থায় দুইজন মাতোয়ালী স্থলে একজন হইল এবং তজ্জন্যও বার্ষিক ৫০০০ টাকা উক্ত ভাণ্ডারভুক্ত হইল।[৮] পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮৩৬)।

নূতন মাতোয়ালী সৈয়দ কেরামত আলি খাঁর সময় (১৮৩৭-৭৫) সমস্ত কাৰ্য্য সুন্দরভাবে চলিতে থাকে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে দুইলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে হুগলীর অপূর্ব্ব ইমাম্বারা নির্ম্মিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় (১৮৪৮)।

ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে ভাবে মহসীন ফণ্ডের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছিল, তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে লাগিল। তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় উইলকারীর অভিমত হইতে পারে না; আরবী, পারসী ভাষা এবং ইস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্যই এই ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত। সে প্রস্তাবে ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সম্মত হইলে, তাঁহার অনুরোধমত ১৮৭৩ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক উহা মঞ্জুর করেন। তদবধি মসীন ফণ্ড নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া উহা হইতে বহু মাদ্রাসার সাহায্য, মুসলমান ছাত্রগণের জন্য বিশিষ্ট মসীন বৃত্তি ও স্কুল-কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহায্যকল্পে প্রতি বৎসর বহু অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় মসীন ফণ্ড হইতে শিক্ষা প্রচারের সমধিক সাহায্য হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান, শুধু স্বজাতিকুলপাবন দানবীর মহসীনের নিকট নহে, গভর্ণমেন্টের নিকটও চিরঋণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক যুগে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা শিক্ষা-গৌরবে হিন্দুভ্রাতৃগণের সঙ্গে যে সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ এই সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট; এই জমিদারী যশোহর-খুলনার অঙ্গীভূত বলিয়া এই দুই জেলার নিকট তাঁহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই যশোহর-খুলনার ইতিহাস হিন্দুর মত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও গৌরবের ইতিহাস। আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই এককালে মহসীনের বৃত্তিভুক্ ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বর্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্সিলের সুযোগ্য বিচারপতি, বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, সুপণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লাট কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য মহামতি স্যার আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতি, নবাব স্যর সৈয়দ সামসুল হুদা, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রধান কৰ্ত্তা, আমীন্-উল ইস্লাম্ প্রভৃতি, কতজনের নাম করিব, সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের শিক্ষার পথ এই মসীনের বৃত্তি এককালে সুগম করিয়া দিয়াছিল।

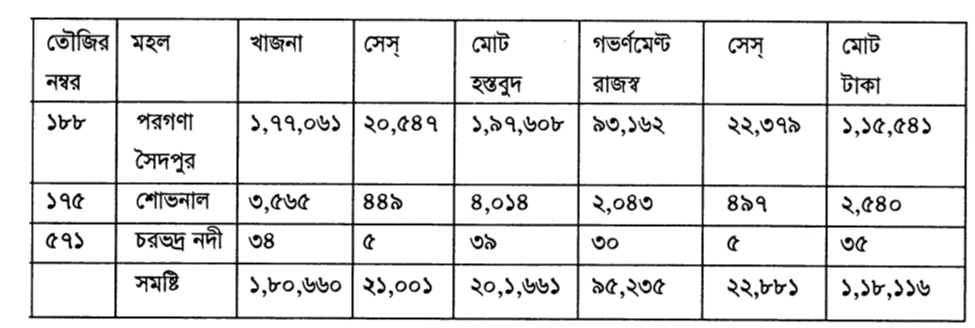

মজানের সময় হইতে সৈদপুর জমিদারীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। গভর্ণমেন্ট উহা হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ হওয়ার পর আফিস যশোহর কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ অব্দে খুলনা পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হইলে, সৈদপুর ষ্টেটের সদর আফিস খুলনায় উঠিয়া যায় এবং খুলনার কালেক্টরই উহার এজেণ্ট হন। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন সুযোগ্য ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পত্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বরপাশা ও খালিসপুর পরগণা ব্যতীত আর অধিকাংশ মহলই পত্তনী দেওয়া হয়। এই দুই মহলের খাস তহশীলের জন্য দৌলতপুরে একটি প্রধান কাছারী আছে। সমগ্র ষ্টেটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দ্দিষ্ট দেয় রাজস্বাদির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ মহলানুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :

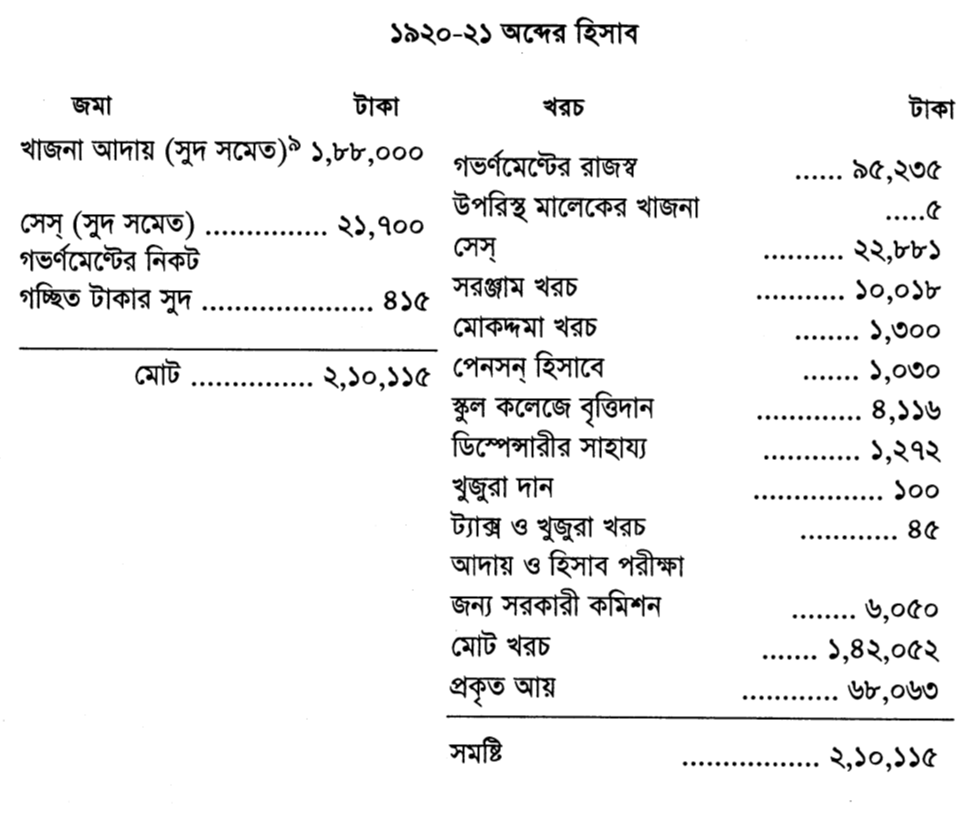

বর্ত্তমান সময়ের বাৎসরিক জমাখরচের হিসাব নিম্নে দিতেছি। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, যাবতীয় খরচ বাদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আয় ৬৮,০৬৩ টাকা। তন্মধ্যে মাসিক ৫,০০০ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০,০০০ খুনা হইতে হুগলীর মাতোয়ালীর নিকট প্রেরিত হয়। উহা দ্বারা ইমাম্ববাড়ীর খরচ চলে। অবশিষ্ট আয়ের টাকা গভর্ণমেন্টের নিকট জমা থাকে। হুগলীর খরচের জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহা মাতোয়ালীকে গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়া লইতে হয়। গভর্ণমেণ্ট যখন এই ষ্টেট প্রথম হাতে লন, তখন সেস্ আদায়ের পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯ টাকা ছিল। এখন সেস্ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজনা আদায়ই ১,৮০,৬৬০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ গভর্ণমেন্টের হাতে আসিয়া ষ্টেটের আয় ৫৫,৯৭১ টাকা বাড়িয়াছে।

পাদটীকা :

১. কথিত আছে, মুতাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্যাকে একটি তাবিজ দিয়া বলিয়া যান যে, উহা যেন তাঁহার মৃত্যুর পরে ভিন্ন খোলা না হয়; খুলিলে উহার ভিতর একটি অমূল্য জিনিস পাওয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে তাবিজের মধ্যে একখানি দানপত্র পাওয়া গেল, তদ্বারা মুতাহার তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া উহা কন্যাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। — Bradley-Birt, Twelve Men of Bengal, p. 37.

২. Dey, S. C. Hooghly, Past and Present, p. 74.

৩. সরকারী রিপোর্টেও আছে : ‘A considerable dismemberment by Sunnad from original Zemindary called Jessore alias Yusefpur, took place, in favour of a Mussalman landholder, Sellahud-dien Mahomed Khan, including under the head of Saidpur, one-fourth of that pergunnah with the like proportion nearly of ancient painam or territorial jurisdiction of Yusefpur.

৪. ইমামবাবার পার্শ্বে সালাহ্উদ্দীনের সমাধির উপর এই হিজরী তারিখ দেওয়া আছে।

৫. Twelve Men of Bengal, p. 41.

পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানের এক অংশকে নজফাবাদ বা নজফ্ সহর বলে। এই স্থানেই মসীন কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন; তাঁহার পিতা হাজি ফৈউল্যা ইস্পাহানের অধিবাসী।

৬. মণুজানের সময়ে তরফ শোভনাল হুগলীর ইমামবারার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পৃথকভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।— Westland, Jessore, p. 138. তখন হইতে চারি আনীর জমিদারীর অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়; এই সৈদপুর একটি পরগণা নহে, ইহার মধ্যে সৈদপুর, ইশফপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণার কিছু কিছু লইয়া এই নূতন সৈদপুর নাম গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে বার-আনী জমিদারীকে ইশফপুর বা যশোহর জমিদারী বলিত। শোভনাল ও সৈয়দপুর খুলনা কালেক্টরীর পৃথক্ পৃথক্ তৌজিভুক্ত। উভয় একত্রযোগে সৈদপুর ট্রাষ্ট ষ্টেট্ বলিয়া কথিত হয়; মুসলমানগণ ইহাকে ওয়াক্ফ জমিদারী বা ন্যাস-সম্পত্তি (Trust Estate) বলেন; সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহাকে চারি- আনীর জমিদারী বলেন।

৭. রজব আলি ও সাকের আলি নামক দুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পারস্যদেশ হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইঁহারা যেমন উচ্চবংশীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধাৰ্ম্মিক।

৮. Clay, W. M. Note on the Mohsin Endowment and Syedpur Trust Estate, p. 8.

৯. সুদ লওয়া বা দেওয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। স্বজাতির আচারনিষ্ঠ হাজি মহম্মদ মহসীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার প্রদত্ত ন্যাস-সম্পত্তির আদায় তহশীল ব্যাপারে সুদ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত করা গবর্ণমেন্টের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।