৪৭. প্রাক্-ইংরাজ আমলে রাজন্য-বংশ

সতীশচন্দ্র মিত্র

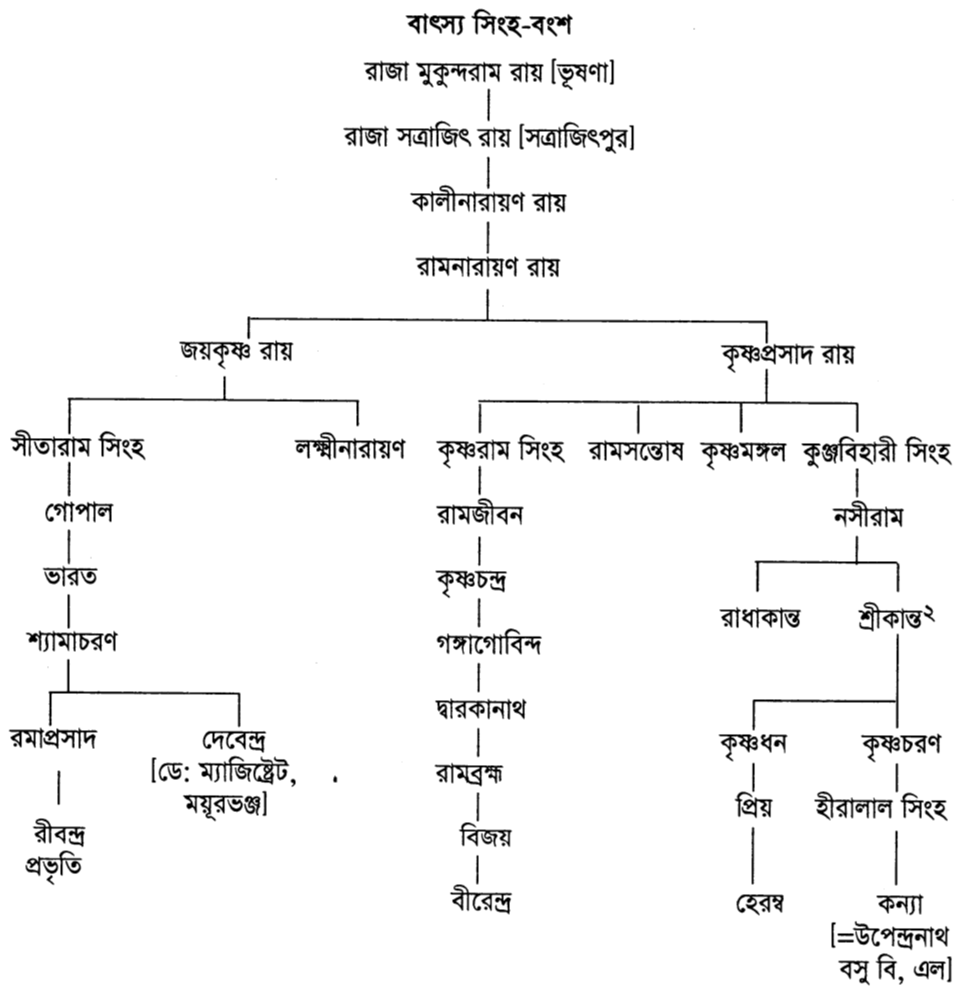

সত্রাজিৎপুরের সিংহ বংশ। ইঁহারা বাৎস্য-গোত্রীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহগণ বঙ্গের যেখানেই গিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বত্রই রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া দেশের ও সমাজের মধ্যে উচ্চ প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত ‘রাম চরিত’ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গে পাল রাজগণের সময় উত্তর ও পশ্চিম রাঢ়ের অধিকাংশ এই সিংহ বংশের করায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্য লাভ করেন, চাঁচড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি (৩৮শ পরিচ্ছেদ)। এই উত্তর রাঢ় হইতে রাজা কেশব সিংহ দক্ষিণ রাঢ়ে আন্দুল-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন এবং তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার কৌলীন্য ছিল না, এজন্য তদ্বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ মৌলিক শ্রেণীভুক্ত। উঁহারা যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন এবং স্বজাতি ও সমাজ পোষণের হেতু হইয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করিয়াছেন আন্দুলের সিংহ এ দেশে সাধারণতঃ ‘আনুলিয়ার সিংহ’ বলিয়া পরিচিত। হুগলীর অন্তর্গত মহানাদ, যশোহরে পাঁজিয়া, ভেরচি ও সত্রাজিৎপুরে, খুলনার মধ্যে মাগুরা ও আমাদি প্রভৃতি স্থানে এবং বরিশালের অন্তর্গত রায়ের কাটিতে আনুলিয়ার সিংহগণ বাস করিতেছেন।

বারভুঞার অন্যতম, ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই বাৎস্য সিংহ-বংশীয় এবং রাজা কেশব সিংহের বংশধর। তিনি কিরূপে ভূষণায় রাজ্য স্থাপন করেন (৩য় পরিচ্ছেদ) এবং তৎপুত্র সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কিরূপে মোগলের অধীন থানাদার হইয়া কূট-নীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন (৪০শ পরিচ্ছেদ), তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের শিবরাম প্রভৃতি আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। সত্রাজিৎ নবগঙ্গা কূলে নিজনামে সত্রাজিৎপুর নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন (১৬৩৬); শিবরাম মধুমতী তীরবর্ত্তী ইট্না (ইত্না) গ্রামে বাসস্থান নির্দেশ করেন। সত্রাজিতের বংশধরেরা ‘সত্রাজিৎপুরের সিংহ’ বলিয়া চিহ্নিত; শিবরামের বংশধরগণ ‘রায়’ উপাধিধারী আছেন; কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ‘ইনার রায়’-বংশীয় বলিয়া ভুল করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইনার রায়-বংশীয়েরা রাহা-উপাধিযুক্ত বঙ্গজ কায়স্থ। উঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিতেছি। রাজা সীতারামের রাজত্বকালে শিবরাম ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উঁহাদের বংশধরগণ অনেকে সীতারামের সরকারে ও ভূষণার ফৌজদারের অধীন ঢালী সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম সপরিবারে ভাতুড়িয়ায় পলাইয়া যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইনায় আসিয়া বাস করেন। সেখানে এখন তাঁহাদের বংশ আছে।

এদিকে সত্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, তাঁহার বংশের রাজগৌরব ও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ সিংহ তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক; তিনি ঢাকার নবাবের অনুগ্রহে চালা ভূষণার অন্তর্গত তরফ্ কচুবাড়িয়ার (নদী পরগণা) জমিদারী স্বত্ব ভোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুত্র রামনারায়ণ অল্পবয়সে মারা গেলে তাঁহার দুই পুত্র থাকে; জয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বরাটের গোষ্ঠীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্যা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুত্র রঘুদেব গুহকে হরফ্ কচুবাড়িয়ার অধীন জয়পুর গ্রাম মহাত্রাণ দান করিয়া তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দেন। রঘুদেব প্রায়ই সত্রাজিৎপুরের বাটীতে বাস করিতেন এবং তাঁহারই যত্নে কৃষ্ণপ্রসাদ সত্রাজিৎপুরের মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জন্য একটি কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দির এখনও আছে। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাত্রের কারুকার্য্যাদি একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসৌষ্ঠব লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে; লোকে বলে, উহা এত উচ্চ ছিল যে, উহার শিখর কলসী নহাটা হইতে দেখা যাইত। আনুমানিক ১৬২০ শকে বা ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাচীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়া যায়, সত্রাজিৎপুরের বাড়ীতে সিংহদ্বার, জোড়-বাঙ্গালা ও দোলমঞ্চ ছিল; কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন নাই; তবে রাবণের পুরীর মত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। ১৮৭৭ অব্দের ম্যালেরিয়া মড়কে সিংহ-পরিবারের বহু জন কালগ্রাসে পতিত হন।

কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র চতুষ্টয়ের অভিভাবক স্বরূপ রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে থাকিয়া উহাদের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন।[১] তিনিও অল্পকাল মধ্যে ঐ বাটীতে গুপ্তশত্রুকর্তৃক রাত্রিকালে গোপনে নিহত হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার স্বাধীন রাজার মত পার্শ্ববর্তী জমিদারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাঁহার হস্তগত হয় (৪২শ পরিচ্ছেদ), তবে তিনি কার্য্যতঃ নাবালকগণের অভিভাবকত্ব করেন মাত্র। সীতারামের পতনের পর ঐ জমিদারী নাটোরের হাতে গেলে, সিংহ-বংশীয়েরা রাজ-সরকারে রাজস্ব দিয়া কচুবাড়িয়া জমিদারী ভোগ করিতেছিলেন। পরে ইংরাজ আমলে নাটোররাজের রাজস্ব অনাদায়ের জন্য উহা নিলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া সত্রাজিৎপুরের সিংহদিগকে উচ্ছেদ করেন। তদবধি সিংহ-বংশ একেবারে হীনদশাপ তালুকদাররূপে সত্রাজিৎপুরে বাস করিতেছেন।

এই সিংহবংশীয়েরা চিরদিনই বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অরাজক দেশে আত্মরক্ষার জন্য রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কাল পৰ্য্যন্ত সিংহগণ সৈন্য পোষণে ক্ষান্ত হন নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারীর শেষকাল পর্যন্তও সৈন্য ছিল, বল প্রতাপ ছিল, দেশের লোকে উঁহাদিকে ভয় করিতেন। চরিত্রগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা বংশধারায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলেও অনুকূল পথের অনুসরণ করে। ইংরাজ-আমলেও সিংহ-বংশীয়েরা ফৌজদারী বা পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতে অত্যন্ত সমুৎসুক এবং সে কার্য্যে অনেকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র হীরালাল সিংহ মহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি পুলিস লাইনে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং কার্য্যকুশলতায় সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্মচারী ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি শেষ বয়সে চরিত্রমাধুর্য্যে, অমায়িকতায়, সদালোচনায় ও পরোপচিকীর্ষায় পল্লীজীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইনার রায় বংশ॥ মধুমতী কূলে-ইন্না গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। ৬/৭ শত বৎসর এখানে লোকের বসিত আছে। ইহার পূর্ব্ব নাম ইট্না; সমস্ত ঘটক-গ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইট্না নামই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এইস্থানে আখণ্ডল-বংশীয় ভট্টাচার্য্য, রাহা- বংশীয় বঙ্গজকায়স্থ এবং মজুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈদ্য বংশ আসিয়া বাস করেন। এই তিন ঘর এখানকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গজ রাহাকুলতিলক পরমানন্দ রায় তাঁহার সমসাময়িক প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দরাম রায় প্রভৃতি ভুঞাগণের সঙ্গে সমপদবীতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার কথাই এখানে বলিতেছি।

এই বঙ্গজ রাহা কায়স্থগণ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। তাঁহাদের বীজপুরুষ কৃষ্ণ রাহা বর্দ্ধমানে বাস করিতেন। তৎপরে তদ্বংশীয় দুর্গাবর তেলিহাটি-উজানীর জমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত খাঁ আদিত্যকে কন্যাদান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি জীবিকার জন্য ‘নীচ’ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় গোবিন্দ স্পষ্টতঃ ‘ঘরামি’ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদেও আছে; ‘আগে রায় ছাপ্পর বন্দ, শেষে রায় পরমানন্দ।’ গোবিন্দের দুই পুত্র, কুমুদ ও পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ করিয়া মকিমপুর পরগণার জমিদর হইয়া বসেন। মুকুন্দ রায় ভূষণায় যে নূতন সমাজ বা পটী গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন (৪১শ পরিচ্ছেদ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের একাংশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন এবং ইনাকে তাহার কেন্দ্র করিয়া বহু বঙ্গজ কুলীন আনয়ন করিয়া তথায় বাস করাইয়াছিলেন। গুহ, ঘোষ, বসু প্রভৃতি ইত্না রায়ের আনীত অনেক বঙ্গজ কুলীন রায়ের আশ্রিত ভাবে এখনও ঐ স্থানে বাস করিতেছেন।

মকিমপুর পরগণার অধিপতি হইলে পরমানন্দের ‘রায়’ উপাধি হয়। সাধারণ লোকে তাঁহাকে রাজা পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের জমিদার ছিলেন, তাহা ১২০৯ সালে যশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০ নং তায়দাদ হইতে জানা যায়। পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ভাতশালা নিবাসী (পদ্মনাভ ঘোষ বংশীয়) কমললোচন ঘোষের কন্যা দয়াময়ীকে প্রথমা পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।[৩] তাঁহার অপর স্ত্রী মধ্যল্য নাগের কন্যা; এজন্য নিজে উচ্চ কুলীনের কন্যা বলিয়া দয়াময়ীর কিছু গর্ব্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর পাইতেন, দশজনেও জমিদার-পত্নীকে ‘ঘোষ-দুহিতা’ বলিয়া সম্মান করিত। এখনও অনেক পরিবারে বধূকে পিতৃবংশানুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। রায়-পরিবারের যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থা, তখন ঘোষদুহিতার অভিলাষমত রায় নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীর্ঘিকা খনিত হয় এবং উহার পশ্চিমতীরে একটি সুন্দর শিল্পকলা – সমন্বিত মঠ নির্ম্মিত হয়; উহার নাম ‘ঘোষ-দুহিতার মঠ’ এবং এই নাম সৰ্ব্বজনবিদিত। মঠের গাত্রে যে ইষ্টকলিপি আছে, তাহা এই :

শূন্যবেদে শরেন্দৌ চ শাকে মকরগে রবৌ

সপ্তদশোত্তরে বেদে সম্মিতে চ জগদ্গুরু-

শ্রীজানেঃ পরিতোষায় শ্রীঘোষদুহিতুমঠঃ।।’

শূন্য=০, বেদ=৪, শর=৫, ইন্দু=১, সপ্তদশোত্তরে বেদে=১৭+৪=২১ শে তারিখে। অর্থাৎ ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খৃঃ অব্দে) ২১ শে মাঘ তারিখে জগদ্গুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ঘোষ-দুহিতার এই মঠ (স্থাপিত হইল)। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহার ভিতরের মাপ ১৩’ ×১৩’ ফুট, বাহিরের মাপ ২১’×২১’ ফুট, ভিত্তি ৪’ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। গঠন খুব দৃঢ় এবং গায়ে ও কার্ণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুরী আছে। মাগুরার অন্তর্গত রাইনগরের মন্দির (১৫৮৮ খৃঃ) ব্যতীত এমন সুন্দর প্রাচীন মন্দির যশোহরের পূর্ব্বসীমায় আর নাই। রায়দিগের প্রাচীন বাটী সমেত এই মঠসংলগ্ন ৩১ বিঘা জমি সম্ভবতঃ দেবোত্তরভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্যই মকিমপুরের জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও উহা এখন পর্য্যন্ত নিষ্করভাবে রায়দিগের ভোগদখলে আছে। ঘোষ-দুহিতার নামীয় আর একটি মঠ খুলনা জেলার মোল্যাহাট থানার অন্তর্গত আটজুড়ি গ্রামে ছিল, উহা এখন নদীগর্ভস্থ।

ঘোষ-দুহিতার গর্ভে পরমানন্দের চারি পুত্র হয়—গোপীকান্ত, মদন, রাজীব ও রূপনারায়ণ। ইহা ব্যতীত নাগ-কন্যার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। পরমানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মদন রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পৌত্র বিজয়াদিত্যকে কন্যাদান করেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (৩৫শ পরিচ্ছেদ)। ইহা ছাড়া যশোহর-রাজবংশের সহিত ইনার রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখণ্ডল-বংশীয় রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে জমিদার মদন রায় ১০৪১ সালে (বা ১৬৩৫ খৃঃ) যে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় তদ্বংশীয় শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। গোপীকান্তের প্রপৌত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ইট্না-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষ রামদেবকে যে ব্রহ্মোত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে। উহার তারিখ ১১০৫ সাল (বা ১৬৯৯ খৃঃ), যশোহর কালেক্টরীর ১২৮৩৬ নং তায়দাদ। সম্ভবতঃ এই নরেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে রাজা সীতারাম রায় মকিমপুর পরগণা কাড়িয়া লন। তদবধি ইত্নার রায়-বংশ নিতান্ত নিৰ্জ্জীবভাবে বাস করিতেছেন। তবে তাঁহাদের সামাজিক সম্মান এখনও আছে। বংশধারা এইরূপ : ১ কৃষ্ণ রাহা—কুবের—গদাধর বিষ্ণুদাস—অরবিন্দ— রুদ্র—দুর্গাবর – গোবিন্দ রাহা—৯ কুমুদ ও পরমানন্দ রায়। ৯ পরমানন্দ—১০ গোপীকান্ত, মদন প্রভৃতি। ১০ গোপীকান্ত-১১ রামভদ্র—রামগোপাল – নরেন্দ্রনারায়ণ, নিঃসন্তান। ১০ গোপীকান্ত— ১১ (অন্য পুত্র) রমাবল্লভ— চন্দ্রনারায়ণ— উদয়নারায়ণ— রামনাথ— কংসনারায়ণ—লক্ষ্মীনারায়ণ— রামপ্রসাদ—দীপচন্দ্র— রাজচন্দ্র। একটি ধারা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও ২/৩ পুরুষ হইয়াছে।

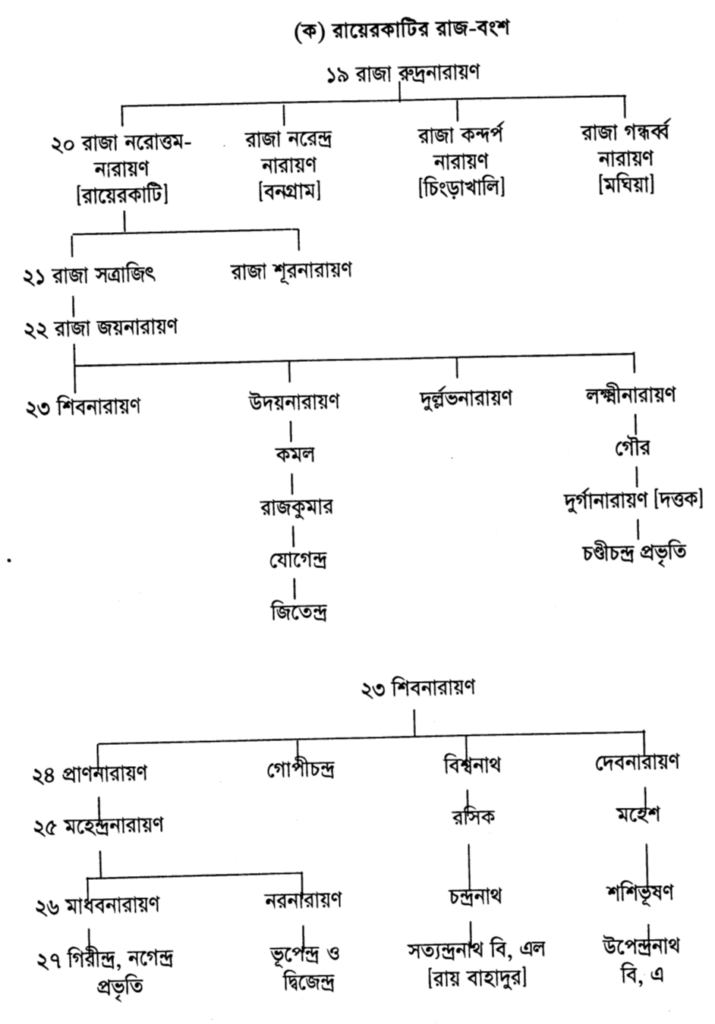

রায়ের কাটির রাজবংশ ॥ ইঁহারা বাসুকি-গোত্রীয় সেন-কুল্লোদ্ভূত দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। ইঁহাদের আদিনিবাস বৰ্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দ্বিগঙ্গা নগরী।[৫] এজন্য ইঁহারা ‘দ্বিগঙ্গার সেন’ বলিয়া খ্যাত। দ্বিগঙ্গা নগরী গঙ্গার কূলবর্ত্তী নহে; ইহা যমুনার এক শাখা পদ্মার তীরে অবস্থিত ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও ঢিপি ব্যতীত অন্য কোন ভগ্নাবশেষ নাই। কথিত আছে, আদিশূরের সভায় আগত রমানাথ সেন এই স্থানে বাস করেন। রমানাথের প্রপৌত্র রামনারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীমান্ সেনের সময় দ্বিগঙ্গা বিখ্যাত সহর ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীমান্ সেন রমানাথ হইতে ৭ম পৰ্য্যায় ভুক্ত। ১৩শ পর্যায়ে শিবশঙ্কর সেন সুবিখ্যাত পুরন্দর খাঁ কর্তৃক মৌলিক প্রধান বলিয়া গণ্য হন। ইহার পর হইতে সুন্দরবনের অবস্থা বিপর্যয়ে প্রতাপশালী সেন বংশীয়েরা দ্বিগঙ্গা ত্যাগ করতঃ যশোহর-খুলনা প্রভৃতি নানাস্থানে বসতি করেন। তন্মধ্যে রায়েরকাটির রায়চৌধুরী উপাধিধারী রাজন্য-বংশ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কথাই এখানে বলিব তদ্ব্যতীত যশোহরে সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুলনায় পীলজঙ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে বাসুকি-সেনবংশ আছে।

পূর্ব্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌত্র কিঙ্কর সেন মোগল আমলে ‘ভুঞা’ বলিয়া খ্যাত। ভুঞা কিঙ্কর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মুখ্য কুলীনদিগের ১৮ পর্যায়ের একযায়ী বা নির্বাচন-তালিকা স্থির করিয়া গোষ্ঠীপতি মৌলিক বলিয়া সম্মানিত হন। অন্য যে এক কিঙ্কর সেন মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে অসম্মান দেখাইয়া তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং কারাগারে লবণ মিশ্রিত মহিষীদুগ্ধ পান করিয়া উদরাময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিঙ্কর সেন নহেন। আমরা যে কিঙ্কর সেনের কথা বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের আমলে পূর্ব্ববঙ্গে কতকগুলি পরগণা দখল করেন। সে কথা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি (৩০শ পরিচ্ছেদ)। কিঙ্কর-পুত্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুদিয়া ও চিরুলিয়া ব্যতীত সমস্ত পরগণাই তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহ্জাহান যখন পিতৃবিদ্রোহী হইয়া বঙ্গে আসেন (১৬২২ খৃঃ), তখন মদনমোহন উপহারদ্রব্য সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মোগল সরকারে কার্যপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে খেলাত প্ৰদান করেন। ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহাদুরের সুদৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার সুবি খাঁর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের পরগণা সমূহের রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণা; পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ, উত্তরে বাঙ্গরোঢ়া, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজর্গউমেদপুর— এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪০১৯০ টাকা;৭ ফতেহাবাদের নিমকমহল হইতে ইহার উদ্ভব এবং আকবর-পুত্র সেলিমের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। শ্রীনাথ রায় ভাগ্যবান্ পুরুষ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণা লাভ করিয়া সম্রাট শাজাহানের সময়ে ‘রাজা’ উপাধি লাভ করেন। নথুল্যাবাদে তাঁহার রাজকাছারী, গড় ও দেবমন্দির ছিল। তৎপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দেন। ইঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলেশ্বরের পূর্ব্বর্তীরবর্তী এক অরণ্যানী আবাদ করিয়া রায়েরকাটি নাম তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং দ্বিগঙ্গা হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ইনিই রায়েরকাটি বাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রমানাথ হইতে রুদ্রনারায়ণ পর্যন্ত ১৯ পুরুষের তালিকা দিতেছি : ১ রমানাথ সেন—পুরন্দর— মাধব—রামনারায়ণ— দিবাকর—ভাস্কর—শ্রীমান্— মালাধর — হরিহর-রামগোপাল—শিবদাস (দৈত্যারি)—যজ্ঞেশ্বর—১৩ শিবশঙ্কর সেন—রত্নেশ্বর-১৫ (ভুঞা) কিঙ্কর সেন-মনদমোহন রায়-রাজা শ্রীনাথ রায়-রাজা শ্রীরামরায় চৌধুরী -১৯ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণের রাজত্বারম্ভ হয়।[৮]

রাজা হইবার পূর্ব্বেই রুদ্রনারায়ণ যশোহর-সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া পিতৃগুরু সুবিখ্যাত অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন (২৩শ পরিচ্ছেদ)। পরে তাঁহার কুলপুরোহিত রূপরাম চক্রবর্ত্তীর স্বপ্নাদেশ ক্রমে রায়েরকাটিতে পঞ্চমুণ্ডী রত্নদেবীর উপর কালিকা- মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (১০৫০ সাল)। ঐ স্থানে সাধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখা হয়। কিছুদিন পরে মন্দিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়া সমাহিত এবং প্রস্তর লিপি সংযোজিত হয় (১০৬৫ সাল বা ১৬৫৯ খৃঃ)।[৯] রুদ্ররাম কাশীধামে দেহত্যাগ করিবার পর তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ রাজা নরোত্তমনারায়ণ রায়েরকাটিতে থাকেন, মধ্যম রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বনগ্রামে, তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগণা কাশিমপুরের অন্তর্গত চিংড়াখালি গ্রামে, এবং সর্বকনিষ্ঠ রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ পরগণা চিরুলিয়ার অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটীতে বাস করেন। কিছুদিন পরে রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণ কোদলা হইতে উঠিয়া ভৈরব তীরবর্ত্তী মঘিয়া নামক স্থানে বাস করেন।[১০] উঁহার বংশধরেরা মঘিয়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ মাত্র বরিশাল জেলায় থাকিলেন এবং অপর তিনজন বৰ্ত্তমান খুলনা জেলায় আসিয়া বসতি করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মুখ্যভাবে আমাদের বর্ণনীয় হইলেও প্রথমজনের কথা প্রসঙ্গতঃ বাদ দেওয়া যায় না; বিশেষতঃ রায়েরকাটির অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে উহা সম্পূর্ণরূপে খুলনা জেলার অংশ বলিয়া ধরা যায়।

নরোত্তমের ঘটনাবিহীন রাজত্বের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ কিছুকাল রাজত্ব করেন এবং বরিশালের সত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জয়নারায়ণ তেজস্বী ব্যক্তি। এই সময়ে বুজরগউমেদপুরের জমিদার আগা বাখর[১১] জোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে জয়নারায়ণের সহিত তাঁহার কয়েকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাখরকে পরাস্ত করিয়া ২২টি কামান জিতিয়া লন।[১২] বর্গীয় হাঙ্গামার জন্য প্রজা পলাইয়া যাওয়ায় জয়নারায়ণ কিছুকাল নবাবের রাজস্ব সরবরাহ করিতে না পারিয়া ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি জমিদারী ইস্তাফা দিয়া আসেন। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের ইস্তাফা দিলে চলিত না, তাঁহার দেওয়ানকে ঐ ইস্তাফা পত্রে সহি করতে হইত। এই সময়ে কীর্তিপাশার জমিদার বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণরাম সেন জয়নারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইস্তাফা করিতে রাজী না হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদারতা ও দানশীলতার গুণে শুধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাজার জমিদারীরও উদ্ধার সাধন করেন, তাহা আমরা অন্য প্রসঙ্গে সমালোচনা করিয়াছি (৩৭শ পরিচ্ছেদ)।[১৩] জয়নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি তালুক দান করিয়া প্রভুভক্ত দেওয়ানকে পুরস্কৃত করেন। ইহাই কীর্ত্তিপাশার জমিদারীর মূল। জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়পাত্র পূর্ব্বোক্ত আগা বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়া বসেন। অনেক কষ্টে উহার সাড়ে ৪ আনা অংশ মাত্র রাজাদের হাতে থাকে। জয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ বাখরের মৃত্যুর পর (১৭৫৮) ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের সাহায্যে অবশিষ্ট সাড়ে ১১ আনা অংশের পুনরুদ্ধার করেন। এই গোকুল ঘোষাল ভূকৈলাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিবনারায়ণ পুরস্কার স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-রাজ্যের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ৫ আনা ১৫ গণ্ডা অংশ দান করেন। গোকুলের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কালীশঙ্কর আরও ২ আনা ১৭ গণ্ডা ২ কড়া অংশ খরিদ করেন। সুতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ৮ আনা ১২ গণ্ডা ২ কড়া অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণের হস্তগত এবং ঝালকাটির নিকট গুরুধামে তাঁহাদের সদর কাছারী।

শিবনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। তৎপুত্র মাধব ও নরনারায়ণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। মাধবনারায়ণ যেমন কর্মদক্ষ, কৃতবিদ্য ও ধার্মিক, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী। নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ বাদ্যে সিদ্ধহস্ত; তাঁহার রচিত অনেকগুলি নূতন বানার গৎ এ দেশে প্রচলিত। তিনি মৃদঙ্গকে যেন কথা কহাইতে পারিতেন; তাঁহার অঙ্গুলি-সম্পাতে মৃদঙ্গ মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত স্তোত্র যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। তিনি নিজ রচিত প্রাণস্পর্শী গানে ও বাদ্যযন্ত্রে হরিনামামৃত অনুরণিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত হরণ করিতেন। এই বংশের অপর সকলের মধ্যে রাজকুমার ও দুর্গানারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। শিবনারায়ণের এক বৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি,এল পিরোজপুরের খ্যাতনামা উকীল ও জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান, যাগযজ্ঞ, তীর্থদর্শন ও বিগ্রহ-স্থাপনদ্বারা বহু অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা ত্রিপুরা ও অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রনারায়ণের কন্যা হরসুন্দরীর স্থায়িনী কীর্তি আছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর পঞ্চরত্ন মন্দির, অন্নপূর্ণার উত্তুঙ্গ মঠ ও হরসুন্দরীর নবরত্ন মন্দির এখনও সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া প্রতিষ্ঠাকালীন যাগযজ্ঞের কথা স্মরণপথে রাখিয়াছে

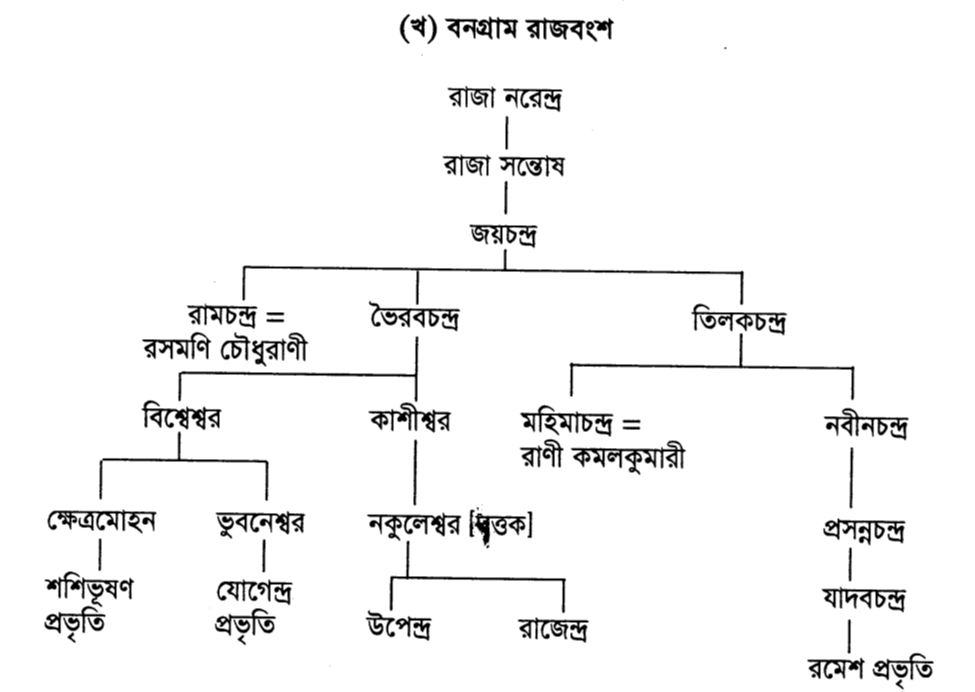

রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্তু পূর্ব্ববৎ সম্পত্তি গৌরব আর নাই। কালবশে সকলেই প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বৰ্গীয় রোহিণীকুমার লিখিয়া গিয়াছেন, ‘নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিপুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারী চৌধুরাণী বিষয়কার্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রূপ তেজস্বিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্য্যভার কর্মচারিবর্গের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেছেন; ইঁহার কাৰ্য্যকুশলতায় অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার কোন পুত্র নাই; দুইজন দৌহিত্র বৰ্ত্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্ম্মিক’।[১৪] এই বংশীয়েরা ক্রিয়াকর্ম্মে, যাগযজ্ঞে ও মন্দিরাদি নির্মাণে যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছেন। একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উঁহাদের ব্যয়ে চলিতেছে। রাজা জয়চন্দ্র কালী প্রতিষ্ঠার জন্য এক অত্যুচ্চ সুন্দর পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন; ঐ মন্দিরের গায়ে ঘুরান সিঁড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার স্তম্ভ ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বনগ্রামে আরও একটি আধুনিক পঞ্চরত্ন শিব-মন্দির আছে। উহা জয়চন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্রের পত্নী রসমণি চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ভাল অবস্থায় আছে এবং তথায় নিত্যপূজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮×১৮ ফুট। রসমণি পতিপুত্রবিহীনা হইয়া তুলাযজ্ঞাদি বহু সৎক্রিয়ায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মহিমাচন্দ্র বাগেরহাট কাছারীর সম্মুখে প্রকাণ্ড পাকাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

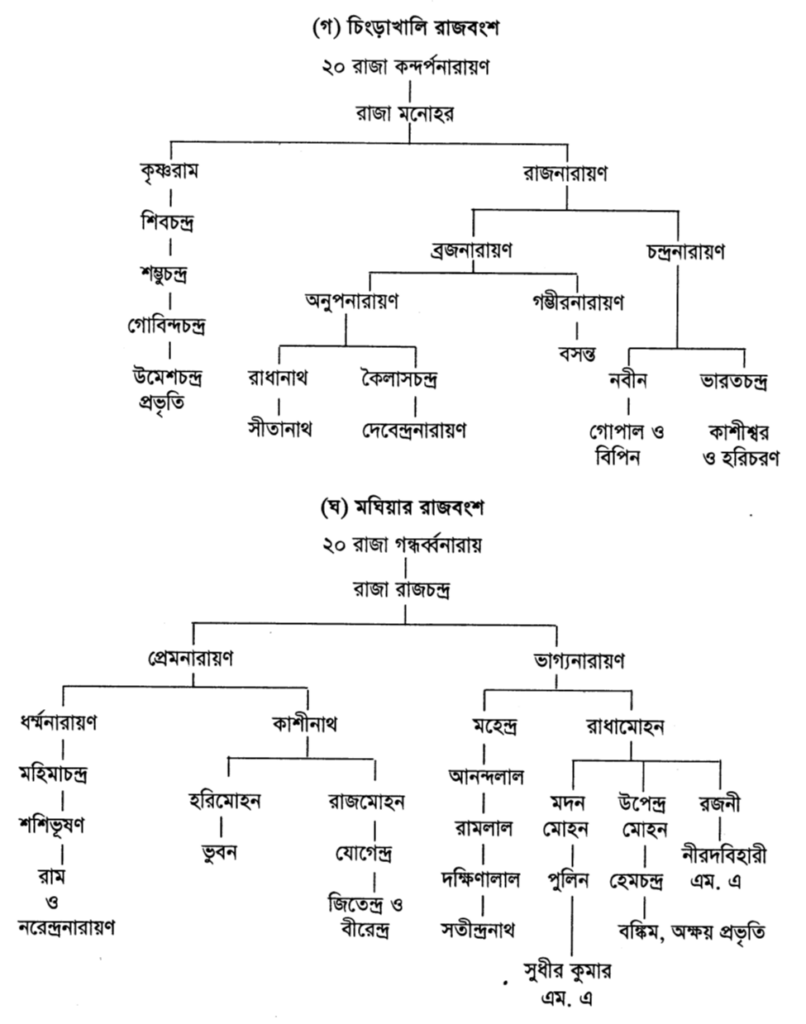

চিংড়াখালি শাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। সেলিমাবাদের সাড়ে ৪ আনা অংশ মাত্র রুদ্র রায়ের পুত্রচতুষ্টয়ের পৈতৃক সম্পত্তি। উহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরোত্তম ১ আনা ১৭ গণ্ডা ২ কড়া এবং অপর তিনজন প্রত্যেকে ১৭ গণ্ডা ২ কড়া অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট ১১ আনা ১০ গণ্ডা অংশ রায়েরকাটির শিবনারায়ণ নিজে অর্জ্জন করেন। মঘিয়ার ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-বীরত্বের আভাস দেয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দস্যুদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদা পরাভূত মগেরা নাছিরপুরের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। ঐ সংবাদ পাইয়া যখন রুদ্র সসৈন্যে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মগেরা রাত্রি মধ্যে এক খাল কাটিয়া বলেশ্বর নদে পড়িয়া পলাইয়া যায়। ঐ খাল দিয়া ‘মগ্ গিয়া’—বলিয়া উহার নাম মগিয়া বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উভয়পার্শ্বস্থ স্থান মঘিয়া বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা গন্ধর্ব্বের পুত্র এই মঘিয়ায় আসিয়া বাস করেন। রাজচন্দ্র অল্পবয়সে কিরূপে সাংঘাতিক পীড়ায় মুমূর্ষু দশায় পড়িলে ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামক সন্ন্যাসীর[১৫] কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা ও তান্ত্রিকদীক্ষা হয়, তাহা আমরা পাণিঘাটে অষ্টাদশভুজা দেবীর প্রসঙ্গে প্রথমখণ্ডে বিবৃত করিয়াছি।[১৬] রাজচন্দ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দানশীল নৃপতি ছিলেন। তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন। কথিত আছে, এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য এক দল নবাবী সৈন্যও আসে। রাজচন্দ্র বীরপুরুষ, তিনিও সৈন্যাধ্যক্ষ দেবী দেবের সাহায্যে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সে যুদ্ধে নবাবী সৈন্য সম্পূর্ণ নিৰ্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সময়ে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাজচন্দ্রের উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ হয় নাই। রাজচন্দ্রের দুই রাণীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ প্রেমনারায়ণ ও কনিষ্ঠ ভাগ্যনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্ঠকে বঞ্চিত করিবার জন্য নবাব সরকারে খাজনা বাকী ফেলেন এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়া কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বিনামে খরিদ করেন। কথিত আছে, এই কার্য্য তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পন্ন হয়। এই খেলারাম বর্তমান গোবরডাঙ্গা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নিলামের পর খেলারাম ভূকৈলাসে গিয়া গোকুল ঘোষালের নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেমনারায়ণের জমিদারী নিজপুত্র কালীপ্রসন্নের নামে কোবলা করিয়া লন এবং অবশেষে পূৰ্ব্ব-বন্ধুকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন।[১৭] চিরুলিয়া পরগণা এখনও খেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে। ভাগ্যনারায়ণ প্রকৃতই ভাগ্যবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি রামা ঠেটা নামক প্রবল দস্যুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন।[১৮] তিনি জলাশয় খনন করিবার কালে যে অপূৰ্ব্ব পাষাণময়ী দেবীমূৰ্ত্তি পান, তাহা একটি নূতন মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিলে দেবীর নাম হয় ভাগ্যেশ্বরী। এই মন্দির এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাঁহার প্রপৌত্র সুকবি হেমচন্দ্র উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌত্র আনন্দলালের জন্মবৎসবে (১২২১ সাল) নিজের সিদ্ধত্বের স্মৃতিস্বরূপ, সেই মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান উপলক্ষে, ভাগ্যেশ্বরীর মন্দির সমীপে এক বার্ষিক মেলার প্রবর্তন করেন। উহাই বিখ্যাত ‘মঘিয়ার মেলা’; উহা এখন প্রতি বৎসর উক্ত তিথিতে চৈত্র মাসে বসে এবং উহাতে ৩/৪ সহস্র লোকের সমাগম হয়।

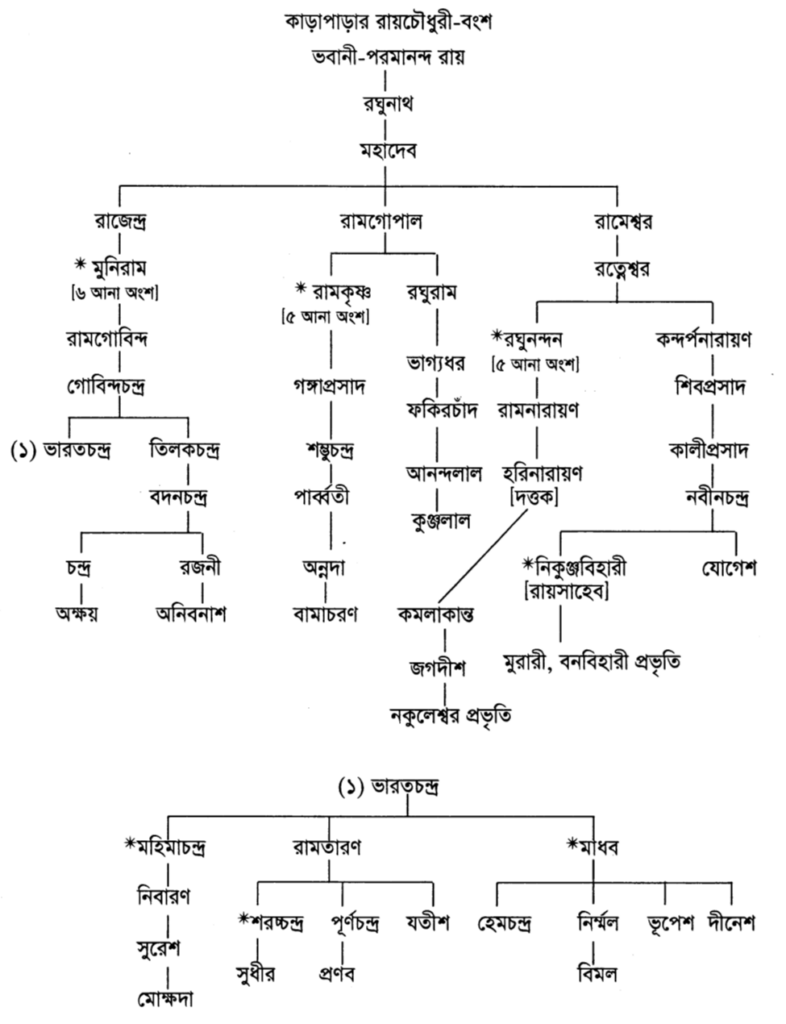

কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরী বংশ। ইঁহারা গাভ-বসু বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। কান্যকুব্জ হইতে আগত দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু বঙ্গজ বসু-বংশের আদি পুরুষ। তৎপুত্র পুষণ বসু বল্লাল সেনের সভায় কৌলীন্য পান এবং তাহা হইতে পৰ্য্যায় গণনা হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্য্যায় পরমানন্দ বসু যশোহর- সমাজপতি রাজ। বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যশোহরে যান এবং ভূমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়া তথায় রাজধানীর সন্নিকটে পরমানন্দকাটিতে বাস করেন (৯ম পরিচ্ছেদ ও ৩০শ পরিচ্ছেদ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গালা মন্দির পরমানন্দকাটির সেই আবাস বাটীর নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি পরগণা জমিদারী পাইয়া পরমানন্দের ‘রায়’ উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় তাঁহার নাম রাজকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রায় বলিয়া আখ্যাত হন। (১১শ পরিচ্ছেদ)। পুষণ হইতে পরমানন্দ পর্যন্ত বংশধারা এই : ১ পুষণ—দিবাকর—বাট—তমোপহ—৫ অর্হপতি—বনমালী—মধুসূদন—মুক্তিরাম—৯ গাভবসু। অর্হপতির অন্য প্রপৌত্র ৮ থাক বসু বংশীয় বলভদ্র বসু চন্দ্রদ্বীপের বসু-রাজগণের আদি পুরুষ। বলভদ্রের প্রপৌত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ বারভুঞার অন্যতম (৩য় পরিচ্ছেদ)। ৯ গাভবসু-ঋষীকেশ—তিনকড়ি নারায়ণ—১৩ বিদ্যানন্দ কবিরাজ। এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতার মধ্যে একজনের নাম কমলাকান্ত বাচস্পতি। তিনি কাড়াপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাড়ার অন্য বঙ্গজ—বসুগণ উক্ত কমলাকান্তের সন্তান। বিদ্যানন্দ কবিরাজের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন পরমানন্দ রায়। তিনিই কাড়াপাড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উঁহারই বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া অর্থাৎ বসন্ত রায়ের মহিষীদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতুক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় বাসাবাটী গ্রামে বাসস্থান করিয়া কিছুকাল বাস করেন।[১৯] ঐ স্থানে নদীতীরে নানাপ্রকার চোর ডাকাইতের উৎপাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়ালবাটী গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সে স্থান ও নিম্ন জলাভূমি বলিয়া পরমানন্দের বংশধরেরা পরে বর্তমান কাড়াপাড়া গ্রামে কাড়া পিটিয়া জঙ্গল কাটিয়া ঘরদরজা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা হাবেলী খালিফাতাবাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত। পরমানন্দ যে সব পরগণা যৌতুক পান, তন্মধ্যে পরগণা হাবেলী ও রামপুর-শিবপুরের নাম শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য কিরূপে রায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণা জয় করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩০শ পরিচ্ছেদ)। বিবাহ সময়েই এই পরগণা প্রদত্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। উঁহারা যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে এই পরগণা দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ পরমানন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সদ্ভাব ছিল এবং বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়ত প্রতাপের পক্ষভুক্ততার জন্যই পরমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে হাবেলী পরগণা দিয়া প্রত্যন্ত-সামন্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১১৩২ সালে (১৭২৬ খৃঃ) এই বংশীয় মুনিরাম, রামকৃষ্ণ ও রঘুনন্দন রায় বসু সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা (বিভাগ) জন্য যে মুচলেকা-পত্র সম্পাদন করেন উহা এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহা হইতে জানা যায়, (১) হাবেলী পরগণা (২) রামপুর-শিবপুর পরগণা এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামিরা ও বন্দোয়ার প্রভৃতি পরগণাভুক্ত কতকগুলি তালুক এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় নানা স্বত্বযুক্ত এই সকল সম্পত্তি একত্র ধরিয়া উহার। ৬ আনা অংশ মুনিরাম, ৫ আনা অংশ রামকৃষ্ণ এবং অবশিষ্ট। ৫ আনা অংশ রঘুনন্দন নিজ নিজ অনুজগণ সহ আপোষে মীমাংসা করিয়া প্রাপ্ত হন। রামপুর ও শিবপুর পরগণা সুন্দরবনের মধ্যবর্তী প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত। ঐ দুই পরগণাই বিবাহকালে ভবানীকে যৌতুক দেওয়া হয়। অন্যান্য তালুক বা জমিদারীর অংশগুলি পরবর্ত্তী সময়ে অর্জিত হইয়াছিল এবং ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে কর আদায়ের কড়া আইনের ফলে উহা করচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এখন মাত্র হাবেলী পরগণাই তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্য তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মালিকানা পান। সেই কথাই বলিয়া লইতেছি।

রামপুর ও শিবপুর পরগণা পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তীস্থানে সমুদ্র সান্নিধ্যে অবস্থিত। উহারা নিমক-মহল বা লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল। এজন্য ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরাজ কোম্পানি নিজ হস্তে লন,[২০] তখন জমিদারদিগকে ২০০০ টাকা মুনাফ। দিবার সর্ভে কোম্পানি ঐ দুই পরগণা ইজারা লন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ঐ দুই পরগণার সদর খাজনা দাবি করা হয়, জমিদারেরা উহা যৌতুক সম্পত্তি বলিয়া নিষ্কর মনে করিতেন। কিন্তু সে জবাব গ্রাহ্য না হইয়া উঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির হয়। জমিদার মহিমাচন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাঁহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বংশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর সময় এই ঘটনা ঘটে। পূর্ব্বেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের প্রায় ৯ আনা অব্শ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং রায়চৌধুরী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যোগে জবাব দেন যে, গবর্ণমেণ্ট গরগণা দুইটি ছাড়িয়া দিলে সদর খাজনা দেওয়া হইবে। তখন কমিশনার সাহেব পরগণাদ্বয় ছাড়িয়া দিবার মত প্রকাশ করেন, কিন্তু লাট . সাহেব (স্যর রিচার্ড টেম্পল) স্বয়ং সুন্দরবন পরিদর্শনে আসিয়া এই বিষয়েরও তদন্ত করেন। সমস্ত সুন্দরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ না করিয়া অন্ততঃ কাষ্ঠাদির জন্য উহার জঙ্গলাংশ গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় মত ছিল।[২১] তজ্জন্য তদীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে (১) পরগণাদ্বয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে, (২) উহার সদর খাজনা মাপ হইবে এবং (৩) মালিকগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা মালিকানা স্বরূপ পাইবেন। সরিক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হস্তান্তরের ফলে মালিকানার সমস্ত টাকা বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার খুলনা জেলার ‘Roll of Recipients of permanent Malikana’ নামক হিসাব- ভুক্ত হইয়া ট্রেজারী হইতে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট টাকা পান। প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে মালিকানা পাইবার সম্মান সামান্য নহে।

কাড়াপাড়ার এই জমিদার বংশ প্রায় ৩০০ বৎসর খুলনার অধিবাসী। তাঁহারা বঙ্গজ সমাজের বিশিষ্ট কুলীন। এজন্য আরও অনেক বঙ্গজ পরিবার তাঁহাদের কুটুম্ব ও আশ্রিতভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বাস করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্যজাতি ও সমাজের সদ্বংশীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের বাটীতে চাকরীবৃত্তি সূত্রে হাবেলী পরগণায় আসিয়া বাস করিয়াছেন। কাড়াপাড়ার জমিদারদিগের দেওয়ান বংশীয় বাসাবাটীর নাগ, দশানির বিশ্বাস, কাড়াপাড়ার দত্ত, কৃষ্ণনগরের বসু, ফুলতলার ভঞ্জ প্রভৃতি বংশসমূহ উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ধনসমৃদ্ধিতে খ্যাতিসম্পন্ন। বর্তমান রাজপুরোহিতগণ এবং অন্যান্য কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণবর্গ এই জমিদারদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে সমাজ-কেন্দ্ৰ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন।

এই বংশে বহু ভাগ্যবান কৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে। মুনিরাম একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার নামে বাগেরহাটের একাংশকে মুনিগঞ্জ বলে, তথায় তিনি মুনিগঞ্জেশ্বরী কালী ও শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্বংশীয় মহিমাচন্দ্র রায় একবার উহার সংস্কার করেন; কিছুদিন হইল দশানি নিবাসী মহেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস মহাশয় পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। রহিমাবাদে (বয়নাবাজে) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহা মুনিরামের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্রের কীর্তি। বাগেরহাটের বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌত্র মহিমাচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের নামে ঐ বাজারের অন্য নাম মাধবগঞ্জ। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে যখন বাগেরহাট একটি সডিভিসন হয়, তখন মহিমাচন্দ্ৰ রায় ঐ জন্য ৫৫ বিঘা জমি দান করেন এবং পরবৎসর ঐ স্থানে একটি সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৬৭ অব্দের ভীষণ ঝড়ের পর মহিমাচন্দ্র রায় বিপন্ন জনসাধারণ এবং নিজ প্রজাবৰ্গকে অকাতরে সাহায্য করেন। এই সকল কারণে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিখ্যাত ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এবং বঙ্গের লাট বীডন মহোদয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ‘ভারতরাজ-রাজেশ্বরী’ উপাধি গ্রহণের সময় মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসা পত্ৰ প্ৰদান করেন (‘in recognition of his assistance rendered after the Cyclone of 1867, general liberality and interest taken in the promotion of the works of public utility’) I

মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চন্দ্র ও নিকুঞ্জবিহারী রায় সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল, কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্মনিপুণতা দেখাইয়া নিকুঞ্জবিহারী যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে ‘রায়সাহেব’ উপাধি ভূষিত করা হইয়াছে। তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সজ্জন, তেমনি বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীল; তিনি যেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য সৰ্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত। গ্রাম্য স্কুলের সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহুল্যে বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন আমাদের খুলনা জেলায় গৌরবস্তম্ভ, জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উহার কার্য্য বিবরণীর পূর্ব্বাভাষে রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য— ‘যে সকল সচ্চিন্তা লইয়া তিনি প্রবাসের কঠোরতা মন্দীভূত করেন, দেশে আসিলে কষ্টোপার্জিত অর্থের সদ্ব্যয়কল্পে সেই সকল চিন্তার কর্ম্মাভিব্যক্তি হয়।’ ঐ সম্মেলনেই বাগেরহাট কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হয় এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্গের অমানুষিক প্রচেষ্টায় বৎসর মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। নিকুঞ্জবিহারী হাবেলী পরগণার একটি ‘সামাজিক সংঘ’ সংস্থাপন করিয়া ঐ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া জমিদার বংশীয় পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী সবজজ্ ছিলেন এবং আনন্দলাল রায় চৌধুরী ৩০ বৎসর যাবৎ লক্ষ্ণৌ ওয়ার্ডস্ ইষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। এই জমিদার বংশের কাহারও ‘রাজা’ উপাধি না থাকিলে নিজ পরগণার মধ্যে তাঁহারা রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাই এই রাজন্য-পংক্তিতে তাঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

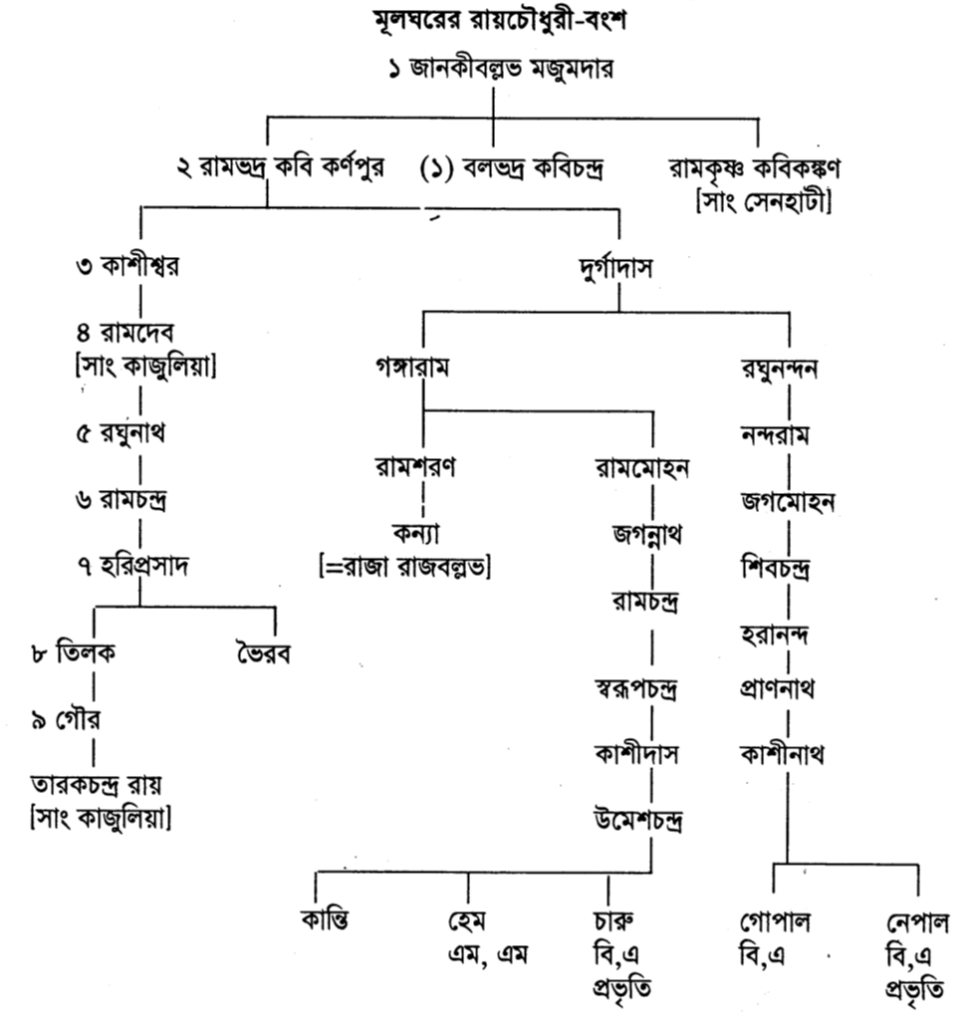

মূলঘরের বৈদ্য চৌধুরী জমিাদর বংশ॥ ইঁহারা বঙ্গজ বৈদ্য কুলীন, মৌদ্গল্য গোত্রীয় এবং বিষ্ণুদাসের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাদের কুলগত উপাধি ‘দাসগুপ্ত’, নবাব আমলে চাকরীর খেতাব ‘বিশ্বাস’, ‘সরকার’ বা ‘মজুমদার’ এবং জমিদারী লাভের নিদর্শন ‘রায়চৌধুরী’ উপাধি। বঙ্গজ বৈদ্যদিগের মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল সেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিয়া চিহ্নিত হন, তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চায়ূ অন্যতম। চায়ূর বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রজাপতির দুই পুত্র অরবিন্দু ও বিষ্ণু বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মূলঘর বিষ্ণুবংশীয়দিগের প্রধান স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্লভ জমিদারী লাভ করিয়া তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেন। চায়ূ হইতে জানকীবল্লভ পর্য্যন্ত বংশধারা দিতেছি : ১ চায়ূ—পুরন্দর—নরসিংহ—নারায়ণ—প্রজাপতি—৬ বষ্ণুদাস — শম্ভুদাস — রামদাস – নিমদাস— শ্রীনায়কদাস — ১১ জানকীবল্লভ বিশ্বাস ও গোপীবল্লভ প্রভৃতি অন্য ৬ পুত্র।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্লভ মূলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্য শিক্ষকতা করিতেন। প্রতাপাদিত্য সুলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা দখল করিয়া লইবার পর মূলঘরের প্রজাবৃন্দ জলকষ্টের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করেন। কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবার জন্য জনৈক রাজকর্মচারী, দেওয়ান রামদাস সেখানে আসেন।[২২] যোগ্যতার পথ চিররুদ্ধ থাকে না; দৈবযোগে জানকীবল্লভের সহিত উক্ত কর্মচারীর পরিচয় হয়। তিনি উঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হন; তিনি পুষ্করিণী খননের ভার জানকীবল্লভের উপর দিয়া প্রস্থান করেন এবং পরে পুনরায় আসিয়া দেখেন কার্য্যটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তখন তিনি জানকীবল্লভের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া রাজধানীতে লইয়া যান; তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তার মুহুরী কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কানুনগো পদে উন্নীত হইয়া ‘মজুমদার’ হন। যাগযজ্ঞ ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাস্থান হইতে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল; সেই কাৰ্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া মহারাজের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহার ফলে তিনি সুলতানপুর-খড়রিয়ার জমিদারী লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্লভ যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ- আশ্বাসে ঢাকায় রওনা হইলে, যখন মোগলেরা রাজধানী লুঠ করিবার জন্য হল্লা করে, তখন অপর সেনানীগণের মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করেন; যখন সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ‘রাজরাজেশ্বর’ ও ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ নামক দুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন।[২৩] এখনও শিলাদ্বয় কাজুলিয়া ও মূলঘরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৪শ পরিচ্ছেদ)।

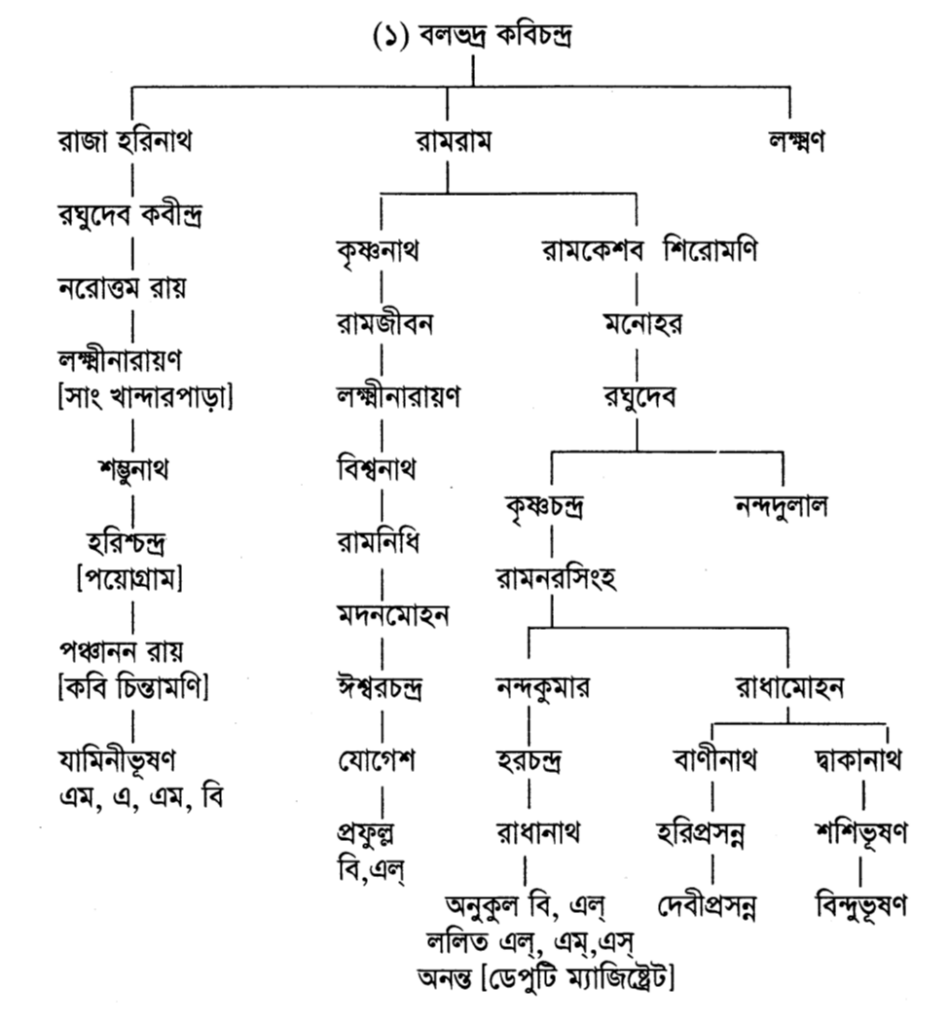

জানকীবল্লভের তিন পুত্র, রামভদ্র কবিকর্ণপুর, বলভদ্র কবিচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ কবিকঙ্কণ তন্মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্ঠোত্তর এক আনা ধরিয়া ৬ আনা অংশীদার, অপর দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে জমিদারীর ৫ আনা করিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু বলভদ্র বলপ্রয়োগে রামকৃষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন। তখন রামকৃষ্ণ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ১০ আনা অংশ দখল করেন। জ্যেষ্ঠের বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পূর্ব্বাংশে কাজুলিয়া বাস করেন কতক মূলঘরে ছিলেন। বলভদ্রের তিন পুত্র হরিনাথ, রামরাম মজুমদার ও লক্ষ্মণ রায়, তন্মধ্যে লক্ষণ নিঃসন্তান। হরিনাথ বড় তেজস্বী এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া প্রবল জমিদার হন এবং নবাব সরকার হইতে ‘রাজা’ উপাধি পান (৪২শ পরিচ্ছেদ)। বৈষয়িক প্রতিপত্তির সঙ্গে সমাজের উপর আধিপত্য করিতে তাঁহার প্রবল লালসা হয়। ‘রাজা হরিনাথ তাঁহার বংশের পূর্ব্বকৃত কুক্রিয়া বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়া গ্রামে এক ইষ্টনির্মিত মঞ্চ প্রস্তুত করেন; তাঁহার আশা ছিল যে, ঐ মঞ্চের সর্ব্বোপরি স্তরে মহাসম্মানের সহিত কুলীন সমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া বসিবেন।[২৪] কিন্তু কার্ণবংশাবতংস ঘটকপ্রবর রামকান্ত হরিনাথের পূর্ব্বপুরুষ ফুল্লশ্রীতে বিবাহ করায় তাঁহার কুল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করায়, রাজা হরিনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হন। তিনি ঘটকের শিরচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক-বংশীয়েরা সকলে বেন্দা হইতে উঠিয়া বিক্রমপুরে চলিয়া যান। রাজা হরিনাথের বংশধরেরা পুরশ্চরণাদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজা হরিনাথ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, এবং তাঁহার বংশে আর কেহ রাজোপাধি পান নাই। তবুও এই বংশ পরবর্ত্তী সৎক্রিয়ার জন্য সমাজের সর্বত্র রাজবংশের মত সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

রাজা হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম বিষয়ের অধিকারী হন। তিনি দেববিগ্রহ রক্ষার জন্য নিজগৃহে একটি সুন্দর জোড়-বাঙ্গলা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহা এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারামের মন্দিরের মত কারুকার্য খচিত। ভগ্নাবস্থায়ও উহার সুরুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৫’ × ২৫’, পশ্চিমদ্বারী মন্দিরের খোলা বারান্দা ১৮’ × ৮’-৭’’, ছাদের উচ্চতা ১৬, মধ্যবর্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি ৪-৯। রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার সঙ্গে জগদেকনাথ, শিবলিঙ্গ ও কাত্যায়নী মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদেকনাথ বড় সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি। ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়ায় যে অপূৰ্ব্ব জগদেকনাথ দেখিয়াছিলাম, এ মূর্ত্তি তাহারই অনুরূপ। এই সকল মূর্ত্তির জন্য এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১ বিঘা ১১ কাঠা জমি দেবোত্তর নিষ্কর ভোগ করিতেছেন।[২৫] উহা ছাড়া আরও ৫০০/৬০০ বিঘা জমি বেদখল আছে। মন্দিরগাত্রে যে ইষ্টকলিপি ছিল তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে কয়েকখানি স্খলিত ইষ্টক এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ এবং ১৫৯৩ শকাব্দা বা ১৬৭১ খৃঃ পাওয়া যায় :

‘শুভমস্তু। **শাকে শ্রীরামেণ যশস্বিঞ্চ।

** স নিবাসায় প্রাসাদ **তঃ॥ ১৫৯৩।।’[২৬]

রামরামের পুত্র ছিলেন, রামকেশব শিরোমণি। তিনি দলিলে শিরোমণি রায় চৌধুরী বলিয়া উল্লিখিত এবং এখনও শিরোমণির পুকুর তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। শিরোমণিই সীতারাম রাজার সমসাময়িক। রামরাম হইতে জমিদারগণের বংশতালিকা এই : রামরাম— রামকেশব মনোহর— রঘুদেব—কৃষ্ণচন্দ্র। এই কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ১৭৭৪ অব্দে খড়রিয়ার জমিদারী হাটখোলার দত্তচৌধুরীগণের হস্তে যায়।

শুধু এক জানকীবল্লভ নহেন, মূলঘরে তিন জানকীবল্লভের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। জমিদার জানকীবল্লভ গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সৰ্ব্ববিদ্যাবংশতিলক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্যের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ঐ জঙ্গল এক্ষণে ‘গুরুর বাগান’ বলিয়া খ্যাত। জানকীবল্লভ যখন কৃষকমণ্ডলীর নিকট ‘বিশ্বাস মহাশয়’ বলিয়া পরিচিত, তখন প্রতাপাদিত্যের সরকার হইতে তহশীলদার হইয়া জানকীবল্লভ ঘোষ খড়রিয়ায় আসেন। উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য ঘটিল। তহশীলদার ঘোষ মহাশয় বন্ধুবরকে বিশ্বাস ও মজুমদার উপাধি পার হইয়া রায়চৌধুরী হইতে দেখিলেন। কিন্তু জমিদার জানকীবল্লভ বন্ধুত্বের অবমাননা করেন নাই। তিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় দেওয়ান করিয়া কার্যারম্ভ করিলেন। এই জানকীবল্লভ ঘোষ মূলঘরের প্রসিদ্ধ বংশজ ঘোষকায়স্থগণের আদিপুরুষ এবং অন্যান্য কুলীন কায়স্থগণের আশ্রয়দাতা। জমিদারদিগের নিকট হইতে তিনি কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি তালুক পাইয়াছিলেন, উহা তাঁহার বংশধরেরা এখনও ভোগ করিতেছেন। জানকীবল্লভ ঘোষের পর ক্রমে তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বর, পৌত্র রামপ্রাসাদ এবং পরে কৃপারাম, সহস্ররাম প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে জমিদারীর শেষ পর্যন্ত অকৃত্রিম প্রণয়ে বৈদ্যচৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রভুভক্ত ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্টা দেখান। এমন কি, উঁহাদের জমিদারী গেলে নূতন জমিদারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও দুরবস্থ চৌধুরী-বংশীয়দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ত্যাগ করেন নাই। অতি সংক্ষেপে এখানে এই বিস্তৃত বংশের কয়েকটি ধারা মাত্র প্রদর্শন করিতেছি :

রায়চৌধুরীর-বংশে আধুনিক যুগে অনেক কৃতবিদ্য কৃতীপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্ম্মচারী, কেহ স্বাধীন ব্যবসায়ে কীৰ্ত্তিমান। স্থানাভাবে এখানে দুই চারিজনের মাত্র নামোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। খড়রিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র রায় ও বোলপুর শান্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপালচন্দ্র রায় বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। কবিরাজ প্রাণনাথ ও কালীপ্রসন্ন রায় স্বীয় স্বীয় জীবদ্দশায় দেশের লোকের প্রাণদাতা ছিলেন। পয়োগ্রাম নিবাসী কবিরাজ পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি এবং তৎপুত্র যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি, সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিসম্পন্ন। যামিনীভূষণ কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

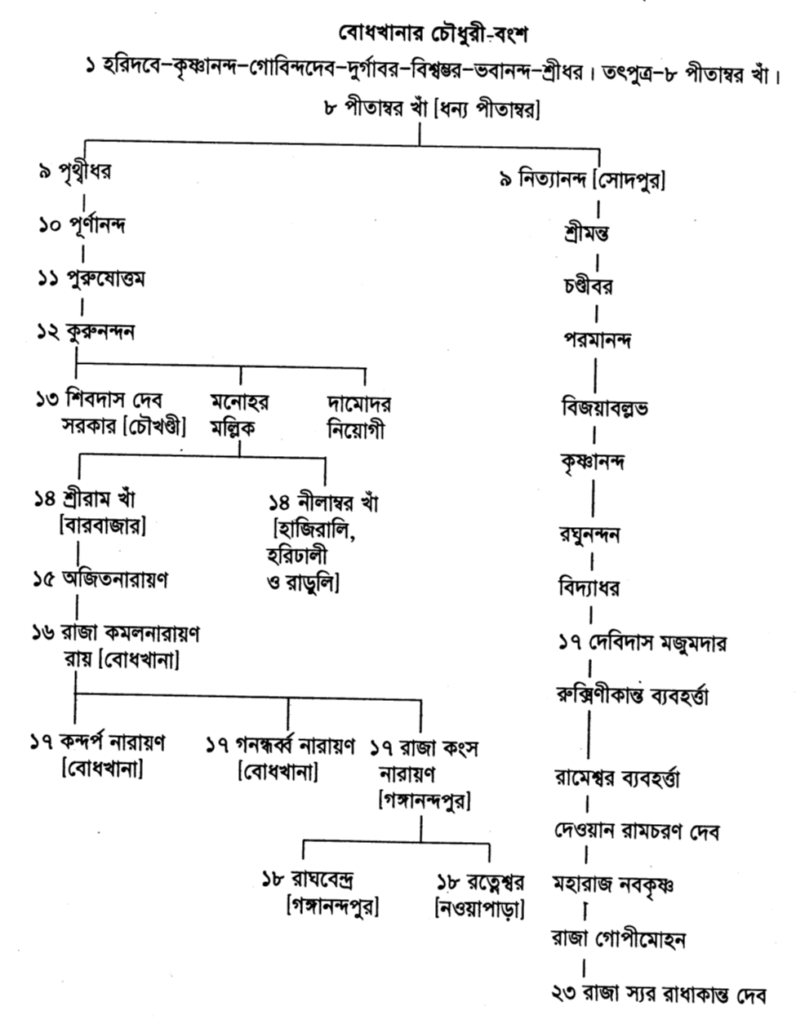

বোধখানার চৌধুরী বংশ। ইঁহারা মৌদগল্য-গোত্রীয় দেব উপাধিধারী দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ। কপোতাক্ষী-তীরে বোধখানা একটি অতি প্রাচীন পল্লী। এক সময়ে এই দেব-বংশীয়েরা জমিদারীর অধিকারী হইয়া রাজোচিত সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই বোধখানায় বাস করিতেন। এখনও সেখানে ইঁহাদের এক শাখা বর্ত্তমান। অনেকেই এই বোধখানা হইতে নানাস্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। এজন্য এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত।

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম (১ম খণ্ড, ১৯০-১৯৬ পৃ.)। তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দেব-বংশীয়েরা সপ্ত গোত্রীয়—শাণ্ডিল্য মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলমান।[২৭] তন্মধ্যে শান্ডিল দেবগণ কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া বহু পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পরবর্তী গোত্র-অর্থাৎ মৌদ্গল্য-বংশের বিবরণ দিব। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে সৰ্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ইহারই সংযোগ— সূত্রগুলি স্থির রাখা কঠিন। তবুও একান্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম ভ্রম ও ত্রুটি অনিবার্য্য, তজ্জন্য আমি একক দায়ী নহি। পূৰ্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেব হরিদ্বার হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, তিনি কোলাঞ্চ দেশ বা দাক্ষিণাত্য হইতে আসেন। কূলগ্রন্থে এই কোলাঞ্চকে কান্যকুব্জ ধরিয়া লওয়ায় গোলযোগ ঘটিয়াছে। ঘটকেরা লিখিয়াছেন :

‘কুলঞ্চে বসতি, রাজার সন্ততি, হরিদেব ঠাকুর নাম।

কুলঞ্চ ত্যাজিয়া, নিবাসী হইয়া, দক্ষিণ রাঢ়ে করিলেন ধাম।’[২৮]

এই বংশীয়েরা দক্ষিণ রাঢ়ে আসিলেও, হরিদেব প্রথমে সে অঞ্চলে আসেন নাই। “বারেন্দ্র ঢাকুর’ হইতে জানিতে পারি, ইঁহারা ‘কাণসোনার দেব’ বলিয়া খ্যাত।[২৯] কাণসোনা বলিতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বা আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি প্রদেশ বুঝায়। ‘শব্দকল্পদ্রুমে আছে :

‘আসীৎ শ্রীহরিদেবাখ্য : শ্রীহরেরংশরূপক :

কায়স্থানাং কুলে দেববংশস্যোদ্ভবহেতুকঃ

মুর্শিদাবাদনগরাসনে স্বজনপালকঃ।

কর্ণস্বর্ণনামধেয়সমাজে বাসকারকঃ।।[৩০]

এই হরিদেব হইতে অষ্টম পুরুষে পীতাম্বর দেব এই বংশের একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী পুরুষ। তিনি নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া খাঁ উপাধি পান এবং ধনবলে সমৃদ্ধ হইয়া এক কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে তাঁহার স্বজাতির বহু কুলীন ও সামাজিকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের নিকট সেবা মাহাত্ম্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়া ‘ধন্যপীতাম্বর’ নামে গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। এখনও গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সভায় আগত সামাজিকদিগের অভ্যর্থনার জন্য বর্ষকালে নিজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটি জলাভূমির উপর ধান্য দিয়া রাস্তা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ‘ধান্য-পীতাম্বর’ আখ্যা পান। কিন্তু মনে হয়, ধনধান্য তুল্যার্থ-বোধক হইলেও ধান্যের কথাটা গল্পমাত্র, ধন্য শব্দের অপভ্রংশেই ধান্য দাঁড়াইয়াছে।

এই ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে মুড়াগাছায় বাস করেন; তদ্বংশীয় দেবিদাস তখন মুড়াগাছার কানুনগো ছিলেন। সেই মুড়াগাছার ধারা হইতে শোভাবাজারের রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ঘটকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,— “বালী দ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছা, আর যত সব কাদা খোঁচা।’ অর্থাৎ বালীর দত্ত, দ্বিগঙ্গার সেন ও মুড়াগাছার দেব-বংশ মৌলিক কায়স্থের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ঘর। ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন পশ্চম পুরুষে শিবদাস দেব সরকারের নাম পাই। তাঁহার নিবাস ছিল চৌখণ্ডী। এজন্য তিনি সাধারণতঃ শিবদাস চৌখণ্ডী নামে খ্যাত। এখন প্রশ্ন এই, এই চৌখণ্ডী কোথায়? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞিমালার মধ্যে চৌখণ্ডী দেখিতে পাই। কান্যকুব্জাগত বাৎস্য-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুত্র নীলাম্বর বা ভানু চৌখণ্ডী গ্রামে বাস করিতেন।[৩১] এই চৌখন্ডী বা চতুর্থ-খণ্ডী শব্দের অপভ্রংশে চৌখণ্ডী হইয়াছে।[৩২] বাৎস্য-গোত্রীয় পরিতোষ রাজা জয়পালের নিকট যে শাসন প্রাপ্ত হন, উহার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড বা চৌৎকণ্ড বলিত।[৩৩] ছান্দড়ের বংশধরগণের অন্য শাসনগুলির মত চৌখণ্ডী গ্রাম বৰ্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কোন অংশে গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কুলস্থান। এই স্থানে দেব-দ্বিজভক্ত শিবদাস দেব বাস করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁ যখন গৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন, তখন শিবদাস তাঁহার অধীনে চাকরী করিয়া ‘সরকার’ উপাধি পান এবং বিশ্বস্ততাগুণে তাঁহার অত্যন্ত অগ্রহভাজন হন। বিশেষতঃ পুরন্দর যখন স্বীয় আবাসস্থান (হুগলীর অন্তর্গত) সেরাখালা গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সকল কুলীনকে একত্র (একযায়ী) করিয়া নূতন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহার অনুগত শিবদাস সামাজিকদিগের অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত এবং বংশগৌরবে উচ্চসম্মানিত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে শিবদাস চৌখণ্ডী (খুলনার অন্তর্গত) মলই পরগণার জমিদারী পান; সম্ভবতঃ উহাও পুরন্দরের অনুগ্রহের ফল। তখন তিনি কপোতাক্ষীকূলে হাজিরালি গ্রামে[৩৪] আসিয়া বসতি করেন। এই শিবদাস হইতেই “চিত্রাপুর ও কর্ণপুরের দেব’ নামক দেব-বংশের দুইটি প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘটকেরা বলেন, শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং তাঁহার পুত্র মুরারি বা মুরলীধর হইতে চিত্রপুর শাখা বাহির হইয়াছে।[৩৫] আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদাসের দুই পুত্র হইতে উদ্ভূত, কারণ উভয় শাখাই শিবদাসের পরিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রায়, সরকার, হালদার প্রভৃতি নানা উপাধিযুক্ত শিবদাস সন্তানগণ যে কত স্থানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। রাজা হইতে ভিখারী পর্যন্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচয় দিয়া ধন্য হন। দেব-বংশীয়গণ নানা গোত্রীয় বলিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল। অনেক অমূলজ কায়স্থ গুপ্তভাবে দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মাথা তুলিতে সাহসী না হইয়া ‘দেব’ স্থলে ‘দে’ মাত্র উপাধিধারী হইয়া কায়স্থ সমাজের নিম্নতম স্তরে নিজেদের মধ্যে পৃথক্ সমাজ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হয়ত কেহ ব্যবসায় বা চাকরীর পয়সার জোরে দরিদ্র মুখ্যকুলীনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতবের অন্তরালে ‘দে’- চিহ্ন লুকাইয়া আবার গ্রীবা উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার যাহারা প্রকৃত পক্ষে দেব-বংশ হইতে উদ্ভূত, তাঁহারা ভাগ্য-বিপর্যয়ে দারিদ্র্যদশায় পড়িয়া বহু পুরুষ ধরিয়া পরিচয়-সূত্র হারাইয়া বসিলেন এবং বহুকাল পরে অদৃষ্টের পুনরাবর্তনে সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিয়া সমাজানুগ্রহে বংশগৌরব ফিরাইয়া পাইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : ১৩শ পৰ্য্যায় ভুক্ত শিবদাস সরকারের বংশধর অধস্তন ২২ পর্য্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য গুরুমহাশয় ছিলেন। তৎপুত্র রামদুলাল দেব বা স্বনামধন্য দুলাল সরকার ভাগ্যস্ফীতি বশতঃ ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দানধর্ম্মে ব্যয়িত করিয়া কোটি টাকার উপর ধনসম্পদ রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ (সাতুবাবু ও লাটুবাবু) অর্থবৃষ্টি করিয়া কলিকাতায় ‘বাবু’ বলিয়া খ্যাত হন। উঁহারা নিজ বাটীতে ২৪ পর্যায়ের কুলীনবর্গের একাযায়ী করেন। প্রমথনাথের দুই পোষ্যপুত্র ২৫ পর্য্যায় উক্ত কুলীনের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। ইঁহারা কায়স্থ-কুল-ভূষণ।

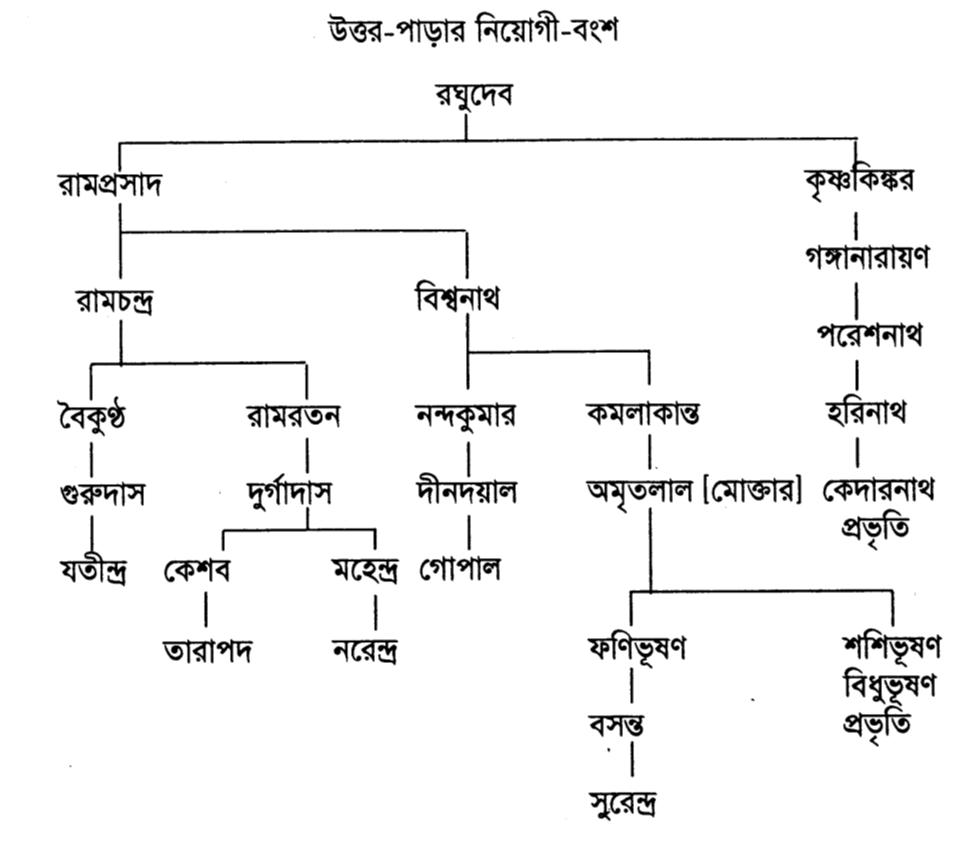

শিবদাসের মনোহর ও দামোদর নামে অন্য দুই ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহারা মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়া যথাক্রমে ‘মল্লিক’ ও ‘নিয়োগী’ উপাধিযুক্ত হন। যশোহরের অন্তর্গত আল্লাপোল এবং খুলনার মধ্যস্থ মিক্সিমিল ও শোল্গাতি প্রভৃতি স্থানের মল্লিক কায়স্থগণ মনোহর মল্লিকে ধারা। দামোদর নিয়োগীর অধস্তন কেশব ও রঘুদেব হইতে খুলনার অন্তর্গত উত্তর-পাড়ার নিয়োগী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।[৩৬ হরিদেব হইতে শিবদাস পর্যন্ত মোট ১৩ পুরুষ। উঁহাদের ক্রমিক তালিকা এই : ১ হরিদবে—২ কৃষ্ণানন্দ—৩ গোবিন্দদেব—৪ দুর্গাবর-৫ বিশ্বম্ভর—৬ ভবানন্দ-৭ শ্রীধর—৮ পীতাম্বর খাঁ বা ‘ধন্য পীতাম্বর’—৯ পৃথ্বীধর-’০ পূর্ণানন্দ – ১১ পুরুষোত্তম—১২ কুরুনন্দন—১৩ শিবদাস চৌখণ্ডী।[৩৭] শিবদাসের কয়েক স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্র ছিল; তাঁহারা সকলে যশোহরে আসেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুরারি প্রভৃতি পুত্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর প্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাতা হইয়া মুর্শিদাবাদের মধ্যে বাস করেন। মুরারির পুত্র চিত্রপুর হইতে হালিসহর আসেন। সেখানে তাঁহার বংশ আছে। শিবদাসের যশোহর-খুলনাবাসী দুই পুত্রের উল্লেখ আছে—শ্রীরাম খাঁ ও নীলাম্বর খাঁ। শিবদাস সম্ভবতঃ মলই পরগণার পর বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শাহউজিয়াল পরগণারও মালিক হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত দুই পরগণা দুই পুত্রকে দিয়া যান। নীলাম্বর মলই পরগণা পাইয়া প্রথমতঃ হাজিরালি এবং পরে তাঁহার বংশধর হরিঢালী গ্রামে গিয়া বাস করেন। শ্রীরাম খাঁর ভাগে শাহউজিয়াল প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল এবং তিনি বারবাজারে গিয়া গড়কাটা প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করেন।

মুসলমান ধর্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খণ্ডে (২৬৫-২৬৯ পৃ) যে শ্রীরামরাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপূর্ণ কেতাবের অতিরঞ্জত বর্ণনার সাহায্যে আমরা গল্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গিয়া বারবাজারে শ্রীরাম রাজার বাড়ীর দক্ষিণে জাহির হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, এমন কি শ্রীরামরাজাকে মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। এই কথার সত্যতা আর একবার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে শুনিতে পাই এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও লিখিয়া গিয়াছেন,৩৮ রাজা মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংশীয় শ্রীরাম খাঁ তাঁহাকে সৈন্যাদি দিয়া সাহায্য করেন; উহার ফলে মানসিংহ তাঁহাকে হলদহ ও মূলঘর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজা উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সমন্বয় করা যায় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫০/৬০ বৎসর সময় ছিল, তাহারও মীমাংসা হয় না। প্রথমতঃ, গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাড়ীর যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহাও একটা অত্যাচারের চিত্র প্রকটিত করে। উহার পার্শ্বে বা নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন বংশধর বা স্বজাতিও নাই। বারবাজারে থাকিয়া শ্রীরামরাজা যদি মানসিংহকে সাহায্য করিবার মত অবস্থাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে উক্ত স্থানের আজ এমন দুরবস্থা দেখিতাম না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামরাজা মানসিংহের আক্রমণ কালে জীবিত থাকা সম্ভবপর নহে। গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির ব্রাহ্মণ-নৃপতি মুকুটরায়ও সবংশে উৎসন্ন হন। তাঁহার একটি মাত্র শিশু পুত্র কামদেব বা ঠাকুরবর মুসলমান হইয়া চারঘাটে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কি ভাবে প্রতাপের রাজত্বকালে (১৬০০ খৃঃ) হরি শুড়ির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি (বর্তমান খণ্ডের ২৮শ পরিচ্ছেদ), সুতরাং উহার অন্ততঃ ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব্বে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষ দশায় নসরৎ শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নানা অরাজকতা চলিতেছিল, তখনই গাজীর অত্যাচার ঘটে। তখন শ্রীরামরাজার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর ধরিলে মানসিংহের আক্রমণকালে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সুতরাং শ্রীরামরাজা মানসিংহকে সাহায্য করেন নাই; তাঁহার কোন অধস্তন বংশধর করিতে পারেন; কারণ পূর্ব্বোক্ত হলদহ, মূলঘর পরগণা একসময়ে শ্রীরাম খাঁর বংশধরদিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে সাহায্য করিয়াছিলেন?

বোধখানার চৌধুরীগণ শ্রীরাম খাঁর বংশধর, তাহা সত্য। কিন্তু শ্রীরামের অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুত্র ব্যতীত আর কোন সন্তানের সন্ধান নাই। গাজীর অত্যাচার অবশ্য এজন্য দায়ী। মুকুটরায়ের মত শ্রীরামরাজাও সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন; প্রবাদ আছে, কোন এক দাসীর কৌশলে তাঁহার একটিমাত্র শিশু পুত্র পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ শিশুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাঁহার পক্ষে হাজিরালি বাটীতে আসাই সম্ভব। কিন্তু লাউজানির উপর অত্যাচারকালে সেখানেও কেহ বাস করিতে পারে নাই; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি না; ঐ সময়ে তিনি বা তাঁহার পুত্রগণ হরিঢালীতে গিয়া বাস করেন। নীলাম্বরের প্রপৌত্র রামগোপাল হইতে রাডুলির ধারা বাহির হইয়াছে।

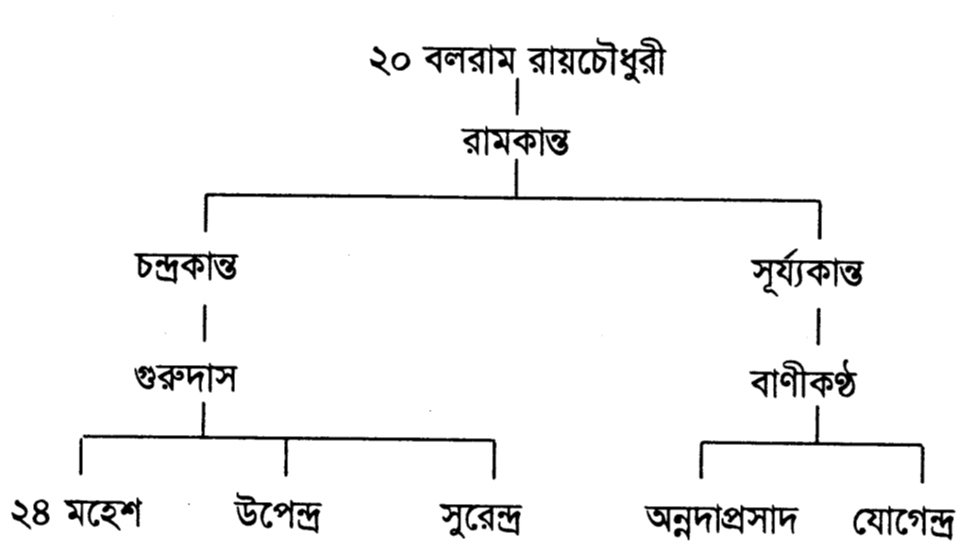

অজিতনারায়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর কোন ঘটনা জানিবার উপায় নাই। তৎপুত্র কমলনারায়ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি; তিনি মোগলবিজয়ের পরে মোগল রাজধানীতে গিয়া কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনিই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের রণবাহিনীর সঙ্গে যশোহরে আসিয়া বীরত্ব ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচারকাহিনী শুনিলেই মানসিংহ উদ্ৰিক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীয়দিগকে সামন্তরাজের মত আশ্রয় দিতেন। কমলনারায়ণের নিকট তাঁহার পিতামহের দুর্গতি এবং নিজের নিরাশ্রয় জীবনের কথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমলের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে হলদহ ও মূলঘর নামক কপোতাক্ষী- কূলবর্তী দুইটি পরগণার জমিদারী ও রাজোপাধি দেন। তখন রাজা কমলনারায়ণ বোধখানায় আসিয়া বসতি নির্দ্দেশ করিলেন। এখনও সেখানে তাঁহার পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। এই বোধখানা একটি অতি পুরাতন ঐতিহাসিক পল্লী। উহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দিব। ঐ স্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কানাইঠাকুরের শ্রীপাট আছে, তজ্জন্য উহা বিশেষ বিখ্যাত। রাজা কমলনারায়ণ এইস্থানে বসু, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা সূত্রে সমাজে সম্মানিত হইয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষ ধন্য পীতাম্বরের মত স্বনামধন্য হন। সেইজন্যই বোধখানার চৌধুরী বংশ এত দেশবিখ্যাত হইয়াছে। ধন্য পীতাম্বর হইতে প্রধান ধারা দেখান হইল। (ক) বোধখানার শাখা। বোধখানার চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, সেখানে একটিমাত্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। সকলেই এখান হইতে উঠিয়া গিয়া নানা স্থানে বাস করিয়া এই নামের পরিচয় দিয়া সম্মানিত হইতেছেন। রাজা কন্দর্পের প্রপৌত্র বলরাম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। তিনিই দুই প্রকাণ্ড জোড়া-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাধাবল্লভ (কৃষ্ণ ও রাধিকা) এবং গোপীবল্লভ (বলরাম ও রেবতী) বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন দশভুজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্ৰাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন। উত্তর দক্ষিণে দুই পার্শ্বে দুইটি মন্দির ও মধ্যস্থলে খোলা খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১০’-১৩’’ ×১০’-৩’’, ভিত্তি ৪’-৬’’। এবং গুম্বুজের ভিতরে উচ্চতা ১৯’-৪’’। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন বিগ্রহগুলি বাড়ীর মধ্যে একটি সুন্দর নূতন অট্টালিকার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। বলরামের পুত্র রামকান্তের চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামে দুই পুত্র ছিলেন। চন্দ্রকান্তের পৌত্র মহেন্দ্রনাথ এক্ষণে স্বকীয় উচ্চকুলের প্রধান পরিচয়স্থল।

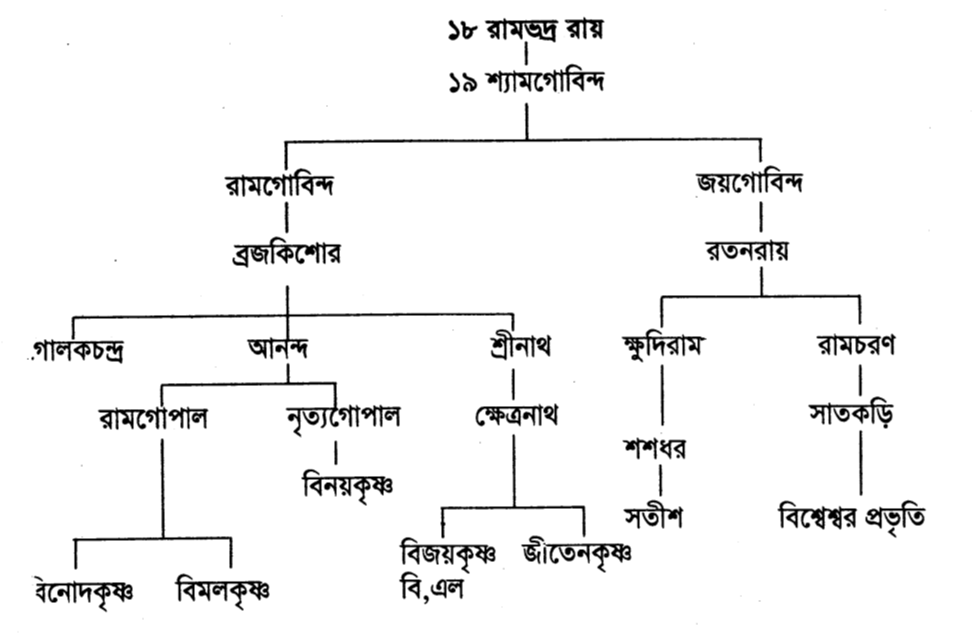

বর্গীর উৎপাতের সময় এইরূপ বাস পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। তখন রাজা কন্দর্প বা তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র শ্যামগোবিন্দ বর্গীর ভয়ে সপরিবারে নলডাঙ্গার রাজার আশ্ৰয় লন। রাজানুগ্রহে তিনি কিছুকাল চণ্ডালজানি গ্রামে বাস করেন; তথায় আজিও ‘রায়ের ভিট্টা’ আছে। কয়েক বৎসর পরে শ্যামগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলডাঙ্গার রাজা মহেন্দ্রদেব রায় (৩৭শ পরিচ্ছেদ) বর্তমান ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোপাখোলা, বিল কুমরাইল এই পাঁচখানি মৌজা ১১৭৭ সালে (১৭৭১ খৃঃ) শ্যামগোবিন্দের পুত্র রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পাট্টা করিয়া দিয়া ঐ অঞ্চলে পত্তন করেন। তৎপরে অন্যান্য সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া উহাদের বংশধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় বাস করিতেছেন। ঐ পাট্টা এখনও আছে। রামগোবিন্দের পৌত্র গোলকচন্দ্র কৃতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্যালীপতি-ভ্রাতা নড়াইলের বিখ্যাত রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হন। গোলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পৌত্র বাবু বিজয়কৃষ্ণ রায় এক্ষণে ঝিনাইদহের উদীয়মান উকীল।

এই বংশের কুলীনের সঙ্গে ভিন্ন আদান-প্রদান ছিল না; এখনও কদাচিৎ সে নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশজের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতি-সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইতে হইত। অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হইয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : গন্ধর্ব্বনারায়ণের কোন পৌত্র বংশীবদন রায় চৌধুরী ভুগিলহাটের সন্নিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বসু-বংশে বিবাহ করিয়া বোধখানা হইতে বিতাড়িত হন। তদ্বংশীয়েরা এখন উক্ত পাইকপাড়ায় আছেন। বংশধারা এই : ১৯ বংশীবদন—রামশঙ্কর–রামকিশোর — রামসুন্দর — নীলকমল — হৃদয়নাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। ২৪ হৃদয়নাথের পুত্র অমূল্য এবং যোগেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ জীবিত।

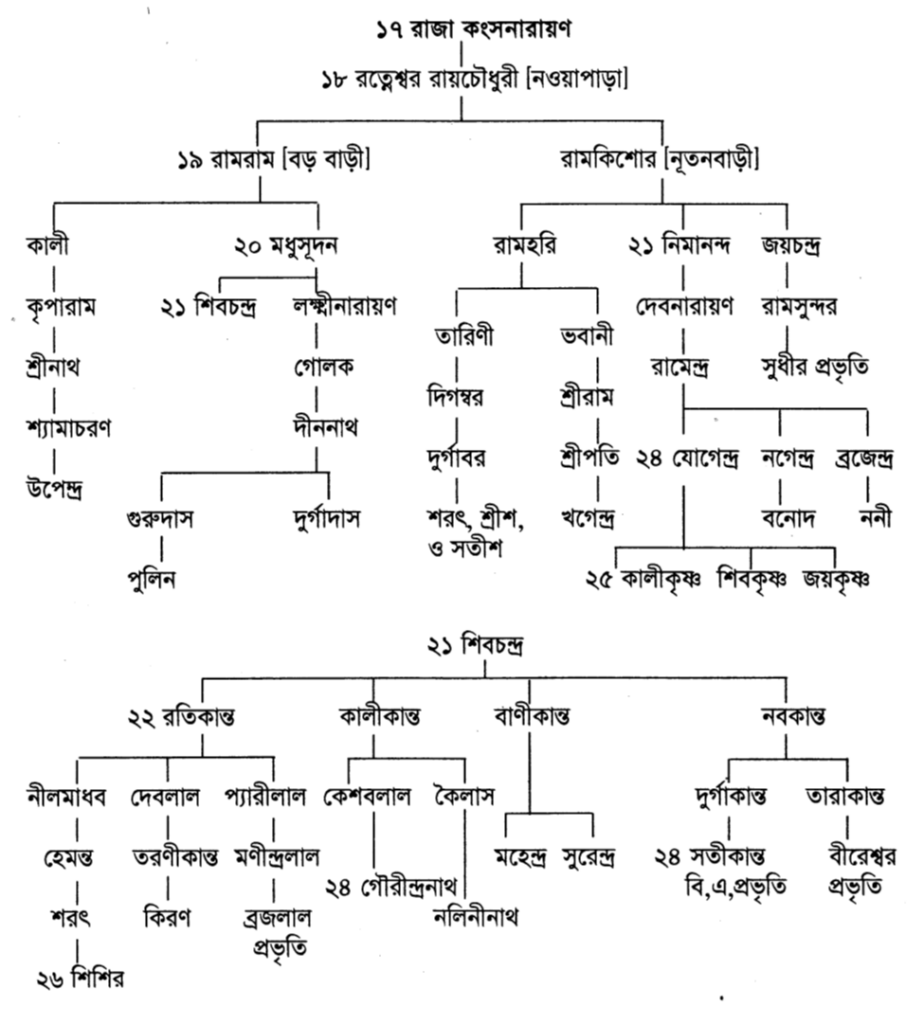

(খ) গঙ্গানন্দপুরের ধারা ॥ রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কংসনারায়ণ শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি শত্রুতাচারণ করায়, তিনি পলায়ন করিয়া ঢাকায় নবাব সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কর্ম্মচারী ভেরচি- নিবাসী রঘুনন্দন মিত্র মহাশয়ের সুনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারায়ণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া নবাব সরকারের প্রতিপত্তিবলে নিজে মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ মিটাইয়া দেন। তদনুসারে কংসনারায়ণ হলদহ পরগণা প্রাপ্ত হইয়া বোধখানার নিকটবর্ত্তী ঝুমঝুমপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর রাখেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি বহাল থাকে। বোধখানা হইতে পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্যামরায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি সুন্দর জোড়-বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ভিন্ন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং শিবমন্দিরও পরবর্ত্তী সময়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। সবগুলিরই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে বৰ্ত্তমান। প্রবাদ এই শ্যামরায় বিগ্রহটি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহর রাজধানী হইতে সম্ভবতঃ কমলনারায়ণ কর্তৃক আনীত হন। এই গল্পের সত্যতা নির্ণয়ের পন্থা নাই; তবে শ্যামরায় বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্গানন্দপুরে কোন প্রকারে নিত্য পূজিত হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রত্নেশ্বর গঙ্গানন্দপুর হইতে যশোহর নওয়াপাড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌত্র আনন্দিরাম প্রথমতঃ রায়গ্রামে বরং পরে তদ্বংশীয়েরা চণ্ডীবরপুরে বাস করেন। চণ্ডীবরপুরের অমৃতলাল রায় দেশীয় লিখিবার কালির আবিষ্কর্তা বলিয়া বিখ্যাত হন।

(গ) নওয়াপাড়ার শাখা ॥ রত্নেশ্বর আসিয়া বর্ত্তমান যশোহর সহরের অনতিদূরে ভৈরবতীরে নবপাড়া বা নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহা ঈশপপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে ভৈরব নদ আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্দরে বাহিরে রত্নেশ্বরের বাটীর জলাশয়ের কার্য্য করিয়াছিল। কবির রঞ্জিত বর্ণনায় দেখা যায় :

“যথা বিখ্যাত ঈশপুর পরগণা, বৃথা চক্ষু তা’র না দেখিলে যেই জনা।

তা’র মধ্যে গ্রামচূড়া নবপাড়া গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে সুঠাম।

তথায় শ্রীশিবচন্দ্র রায় গুণমণি, প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চূড়ামণি।

যাঁর যশে যশোময় ছিল যশোহর, যেন নবচন্দ্র নবপাড়ার ভিতর।”[৩৯]

এই শিবচন্দ্র রত্নেশ্বরের প্রপৌত্র এবং নওয়াপাড়া নাম যাঁহারা এ অঞ্চলে বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকান্ত, কালীকান্ত, বাণীকান্ত ও নবকান্ত নামক পুত্র-চতুষ্টয়ের পুণ্যশ্লোক পিতা।

রত্নেশ্বরের দুই পুত্রের বংশ আছে- রামরাম ও কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ পিতৃবাটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী নূতন বাড়ীতে বাস করেন। এই জন্য উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নূতন বাড়ী বলিয়া দুইটি ভাগ হইয়াছে। কৃষ্ণরামের পৌত্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন; তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিস্ত্রী আনিয়া নূতন বাটীতে সুন্দর শিল্পযুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করেন, উহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই সকল শিল্পীর সাহায্যে শিবচন্দ্রও নিজ বাটীতে অপূৰ্ব্ব চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া লন, উহা এখনও আছে। ঐ বাটীতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা দূর হইতে রাজোচিত প্রাসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা রতিকান্তের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সময়ে উঁহাদের বৈষয়িক আয় আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা ছিল। যেমন ২৫/৩০ টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কালনা ও হোগলা পরগণা ১১ বৎসরের জন্য ইজারা ছিল বলিয়া ইঁহাদের প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র কালীকান্তই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি নদী পরগণার নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট-উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নলদীর অধীন পত্তনী লন। এতদ্ব্যতীত পরগণা ইমাদপুরের ৫ আনা ৪ গণ্ডা অংশ বগচরের আঢ্য জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পদ যেমন জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধ্যে (১২৮৩-৮৮ সাল) একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। তরফ নহাটা নীলকর সেলভি সাহেবের নিকট বিক্রয় করা হয়; নড়াইলের সরিক গুরুদাসবাবুর হাটবাড়িয়া লাট-উজিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাসবাবু কালীকান্তের শ্যালী-পুত্র; এজন্য তিনি যখন জ্ঞাতি- বিরোধের জন্য পৃথক বাড়ী করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার প্রার্থনামত কালীকান্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের আনন্দচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কালীকান্তের ধৰ্ম্ম-বন্ধুত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার সময়ে কালীকান্ত উহা আনন্দচন্দ্রের বিনামে খরিদ করেন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর সে বিনাম আর স্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও নিলামে বিক্রয় হইলে, চাঁচড়ার রাজা খরিদ করেন। এইরূপে অল্পদিনমধ্যে নওয়াপাড়ায় জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উক্তিতে কালীকান্ত সম্বন্ধে, “যা’রে গুণ দিয়া ব্ৰহ্মা হলেন নির্গুণ” ইত্যাদি অত্যুক্তি যাহাই থাকুক, তিনি যে ‘বিশিষ্ট বলিষ্ঠ শিষ্ট’ ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সে বিপুল সৌভাগ্যের সঙ্গে নওয়াপাড়ার রায় চৌধুরীদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাঁহাদের ভগ্নপ্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এক্ষণে এই বংশের প্রায় অধিকাংশই চাকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য; নবকান্তের পুত্র দুর্গাকান্ত সবজজ্ হইয়াছিলেন; কালীকান্তের পৌত্র নলিনীনাথ ভাবত গবর্ণমেন্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন; কালীকান্তের পুত্র কেশবলাল ও তৎপুত্র শৌরীন্দ্রনাথ সব-রেজিষ্টার এবং রতিকান্তের পৌত্র মণীন্দ্রলাল যশোহর কালেক্টরীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

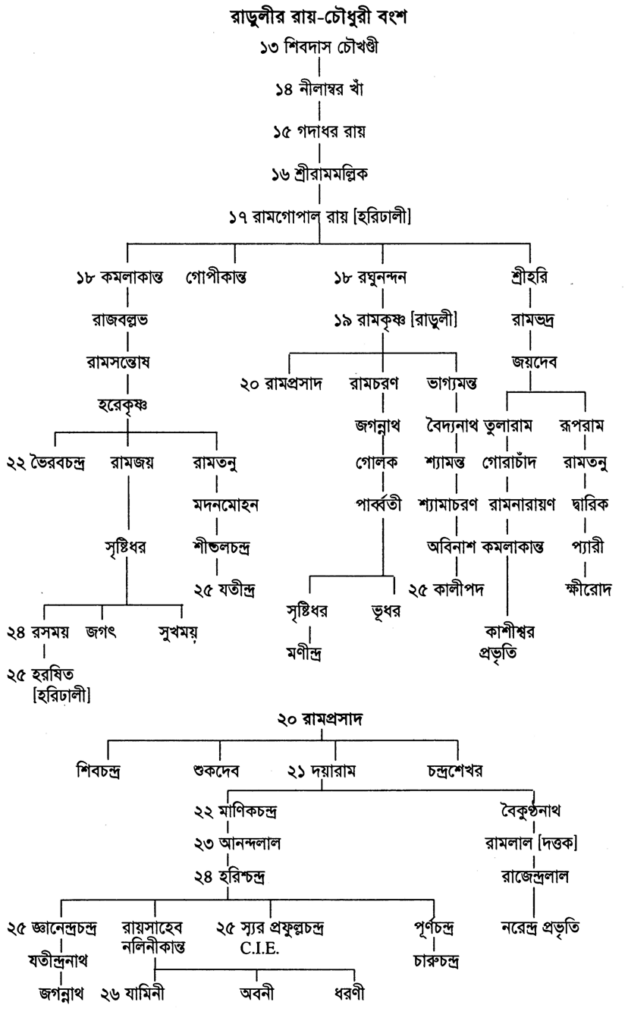

(ঘ) রাডুলী শাখা। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, গাজী যখন লাউজানির রাজা মুকুটরায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর বা তৎপুত্র গদাধর হাজিরালি হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন প্রবর্তিত হইলে, গদাধরের পুত্র শ্রীরাম মল্লিক মোগল সুবাদারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মলই পরগণার জমিদারী বহাল থাকে।[৪০] এই সময়ে শ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনির নিকটবর্ত্তী হরিঢালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন। শ্রীরামের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রামগোপাল রায়। নীলাম্বর হইতে শ্রীরাম পর্য্যন্ত কয়েক পুরুষের বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। ১৭ পর্য্যায়ভুক্ত রামগোপালই রাড়ুলী শাখার আদি।

রামগোপালের চারি পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি, কমলাকান্ত, গোপীকান্ত, রঘুনন্দন ও শ্রীহরি ইহার মধ্যে গোপীকান্তের বংশ-ধারা ধরিতে পারি নাই। রঘুনন্দন হইতেই রাড়ুলী ধারা বাহির হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন; পালোয়ান তীরন্দাজ রূপে তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বড় অত্যাচার করিত (৩৬শ পরিচ্ছেদ)। কমল রায় সবল হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া জলপথে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। এবং তিনি পরিবারবর্গকে নিরুপদ্রব করিবার নিমিত্ত নদীকূল ত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে একটু দূরে এক গড়কাটা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। হরিঢালীতে সে বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন আছে। দস্যুর অত্যাচার নিবারণ জন্য লোকজন রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, কমল রায় বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং বহু বৎসর ধরিয়া ঢাকার নবাব সরকারে রীতমত রাজস্ব সরবরাহ করিতে পারের না। তখন চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ও এতদঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী। তখনকার পদ্ধতি অনুসারে কিরূপে নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের মালগুজারি রাজা মনোহরের সামিল হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (৩৮শ পরিচ্ছেদ)। এইভাবে কমলাকান্তের রাজস্ব মনোহরের সামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণার রাজস্ব প্রতি সন নিজে দাখিল করিয়া জমিদারীটি রক্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে সে বাকী দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, পরগণাটি কোবালয় মনোহর রায়কে লিখিয়া দেন (১৬৯৯ খৃঃ)।[৪১]

রাডুলী-রায় বংশের প্রাচীন দলিলাদি হইতে দেখিতে পাই, কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া বসতি করেন, এজন্য সে পাড়াকে ‘রায়ের আলি’ বলিত, উহাই অপভ্রংশে এক্ষণে রাড়লী বা রাডুলী দাঁড়াইয়াছে। রামকৃষ্ণের সময়ও খাঁটিভাবে রাডুলীতে বসতি হয় নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরিঢালী এবং কেহ কেহ রাডুলীতে থাকিতেন। রামকৃষ্ণ-তনয় রামপ্রসাদের চারি পুত্র ছিল; শিবচরণ, দয়ারাম, শুকদেব ও চন্দ্রশেখর। ইহার মধ্যে দয়ারাম ব্যতীত আর কাহারও বংশ নাই। শিবচরণ বা শিবচন্দ্ৰ হরিঢালীতে থাকিতেন। তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর মুন্সী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খৃঃ) যশোহর ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্ব প্রথম রাজস্বকেন্দ্ররূপে পরিণত হয় (Westland, p. 54), তখন শিবচরণ কার্য্য লইয়া যশোহর আসেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ দয়ারামের পুত্র মাণিকচন্দ্র সেই চাকরী পান (See, Letter No. 227 from the Collector of Jessore to the Board of Revenue, Fort William, dated 26.5 1800). এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গবর্ণমেন্টের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু (১৮৬১ খৃঃ) পৰ্য্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানাকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। সেই সময়ে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় ‘পারশী, উর্দূ ও বঙ্গভাষায় সুপারগ’ বলিয়া কালেক্টরীতে মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত হন (১৮৪৭)। আনন্দলাল যশোহরে থাকিবার সময় উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অর্জ্জন করেন এবং তথাকার প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ধোপাখোলায় একটি সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই রাডুলীর সুন্দর অট্টালিকা সম্মন্বিত বৃহৎ আবাসবাটী নির্ম্মিত হয়। এই আনন্দলালের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা এবং পুত্র-সম্পদে তিনি আজ দেশবিখ্যাত।

হরিশ্চন্দ্র রায় সময়োচিত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও ফারসীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধ্যে আধুনিক সভ্যতার উদার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন। নিজে যেমন শিক্ষিত, তিনি শিক্ষালোকে প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্যোগী ছিলেন। এমন কি, ১৮৪৫ অব্দে তিনিই প্রথম রাডুলীতে বালিকা-বিদ্যালয় খুলেন এবং বহু বৎসর যাবৎ নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করেন। ১৯০৩ অব্দে ঐ বিদ্যালয় হাই স্কুলে পরিণত হওয়া অবধি তাঁহারই মধ্যম পুত্র নলিনীকান্ত উঁহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে উহার পৃষ্ঠপোষক আছেন। এতদিন পর্য্যন্ত স্কুল তাঁহাদেরই নিজবাটীতে ছিল; সম্প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্টের বিপুল সাহায্যে স্কুলটির জন্য পৃথক্ স্থানে বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র যে শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর হইতে অব্যাহত উন্নতিতে ফলপ্রসূ বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকল্পে পৃথকভাবে সমিতি গঠন করিয়া যে অর্থভাণ্ডার দান করিয়াছেন, তাহার ফলে স্কুলটি যে কালে কলেজে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হরিশ্চন্দ্র নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়াধিক্য করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোকে তাঁহার সে প্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে। তাঁহার মত পুত্রভাগ্য যশোহর-খুলনার মধ্যে কাহারও হয় নাই।

হরিশ্চন্দ্রের চারি পুত্র-জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। সকলেই জীবিত, তন্মধ্যে মধ্যম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাকেন; জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ ডায়মণ্ডহারবারে ওকালতী করিতেছেন। মধ্যম পুত্র ‘রায় সাহেব’ নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী; তাঁহার বিশেষ পরিচয় আমরা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নানাপ্রসঙ্গে দিয়াছি (১ম অংশ, ৭০-৭৫ পৃ)। স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজারঞ্জক ভূম্যধিকারী, তাহাতে আবার কৃতবিদ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার; এজন্য সৰ্ব্বজাতীয় লোকে তাঁহাকে আপন জনের মত ভালবাসে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র সুন্দরবন তাঁহার নখদর্পণ স্বরূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে সুন্দরবনের গহনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, পুরাতত্ত্বের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস সঙ্কলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কিভাবে আমি অপরিশোধ্য ঋণে তাঁহার নিকট সমাবদ্ধ, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি না।[৪২] মহামতি হরিশ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (Sir P. C. Ray, Kt., C.I,E., D,SC., PH.D., F. C. S., &c.)। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই তাঁহাদের জীবনী বাহির হয়, তিনি তাহার অন্যতম; অনেকেই তাঁহার প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও অবদানের কথা জানেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য; সংসার ধর্ম্মে বিলাস-বিরহিত ঋষিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় একাগ্রকর্মী দানবীর; তাঁহার পরিচয় আমি কি দিব? যশোহর- খুলনায় এমন শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুলনা জেলার এই কৃতী সন্তানের এবং দেশের এই একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কর্ম্মের কথা ও মর্ম্মের কথা না শুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী বলিলে ঠিক হয় না; এই পুস্তকই তাহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাজার প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাকে জাগাইয়া কাৰ্যব্রতী করিয়াছিলেন, তাঁহারই অযাচিত অনুকম্পায়, তাঁহারই প্রাণের মহিমায় গত দ্বাদশবর্ষকাল দেশের পুরাতত্ত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একাগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের বেলা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের অপার্থিব চরিত্রে, অসামান্য প্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ-মাহাত্ম্যে তাঁহার দেশ, তাঁহার স্বজাতি এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ বংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।[৪৩]

পাদটীকা :

১. রঘুদেব নিজেও প্রভূত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগিনেয়দিগের একে বীর বংশে জন্ম, তাহাতে আবার মাতুল ক্রম পাইয়াছিলেন। রঘুদেব উহাদিগকে বীরোপযোগী শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুদেবের নিজবংশের অধস্তন পুরুষেরাও বীরখ্যাতি রক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে তাঁহারাও অনেকে গবর্ণমেন্টের পুলিস বিভাগে চাকরী করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে ইনস্পেক্টর কেশবলাল গুহের নাম করা যাইতে পারে। তিনি পরে উড়িষ্যা কদর ষ্টেটে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে উন্নীত হন। বিশবৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্তমান গ্রন্থকারকে এই ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রঘুদেব হইতে তাঁহার বংশধারা এই : রঘুদেব —রামদেব – রামরাম —মুনিরাম—নীলাম্বর ও পীতাম্বর; নীলাম্বর—মৃত্যুঞ্জয়—কেশব, বনওয়ারী ও হীরালাল।

২. ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দলিলাদি হইতে সত্রাজিৎপুরের সিংহ-বংশীয় শ্রীকান্ত হইতে অন্য একটি ধারা এইরূপ দৃষ্ট হয় : শ্রীকান্ত—উমাচরণ (মধ্যমপুত্র)—মহেন্দ্র—ললিত—নীরদ, ক্ষিরোদ, পুলিন, মণীন্দ্র (বারাকপুর); মণীন্দ্রকুমার অন্যান্য জ্ঞাতিগণসহ সত্রাজিৎপুরের মদনমোহন মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজাদি নির্ব্বাহ করেন।—শি মি

৩. এই দয়াময়ী কমললোচনের কন্যা বা পৌত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একখানি ঘটকগ্রন্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরামের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পদ্মনাভের পৌত্র রাঘবসুত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক দুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল নিজ কন্যা বা পৌত্রীর বিবাহ দিয়া ইট্নায় উঠিয়া আসেন। রাঘবের প্রপৌত্র রামজীবন রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া শিবহাটিতে বাস করেন। শিবহাটি ও ইনায় ঘোষ বংশ আছে।

৪. বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশা রাজধানীতে একটি ‘ঘোষ-দুহিতার দীঘি ও মঠ’ আছে। সে ঘোষ-দুহিতা রাজা শিবনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী।

৫. এই দ্বিগঙ্গা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (১ম সংস্করণ) ১৭১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। বল্লালী যুদ্ধে দ্বিগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা বাড়ী উপরিভাগের একটি প্রধান স্থান ছিল। [১১৪-১১৮ পৃ দ্রষ্টব্য—শি মি]

৬. ‘বিশ্বকোষ’, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৪ পৃ; ‘মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’ (নিখিলনাথ), ৩৭১ পৃ; ‘নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস’ ৪৮-৯ পৃ। হুগলীর নিকটবর্ত্তী চন্দননগরে এই দ্বিতীয় ‘কিঙ্কর সেনের গড়’ আছে। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের পর উঁহার মৃত্যু হয়।

৭. Beveridge, Bakarganj, P. 119.

৮. ‘বালা’, ২৩১ পৃ।

৯. Beveridge, Bakarganj, P. 121; ‘বালা’, ২৩২ পৃ।

১০. এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্তুঙ্গ সুন্দর মঠ আছে। উহাকে সাধারণতঃ কোদলার মঠ বলে। উহার ভগ্নাবশিষ্ট লিপি হইতে জানা যায়, যে মঠটি কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঠের কথা আমরা বিস্তৃতভাবে স্থানান্তরে আলোচনা করিব। এখানে বক্তব্য এই যে, উহার সহিত রাজা গন্ধর্ব্বের কোদলা-বাসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই।

১১. ইনিই প্রথম নিজ পরগণা বুজরউমেদপুরের মধ্যে বাখরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করেন। উহা হইতে সমগ্র জেলার নামই বাখরগঞ্জ হইয়াছে। Beveridge P. 43.

১২. ‘বাকলা’ ২৩৫ পৃ।

১৩. প্রসিদ্ধ লেখক রোহিনী কুমার সেন কীর্ত্তিপাশা জমিদার বংশের কৃতী পুরুষ।

১৪. ‘বালা’, ২৫১-২ পৃ।

১৫. নলডাঙ্গার রণবীর খাঁর দীক্ষাগুরু এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-গিরি অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না। উভয়ের মধ্যে সময়ের প্রভেদ ১৫০ বৎসর।

১৬. [১ম খণ্ড, ১০০-১১৩ পৃ।—শি মি]

১৭. ‘দ্বিগঙ্গা-রাজবংশম্’, ৮ম অধ্যায়; ‘বাসুকী-কুলগাধা’, ৫৮-৬৬ পৃ।

১৮. মঘিয়ার পার্শ্বে ‘রাম ঠেটার খাল’ এখনও উহার স্মৃতি রাখিয়াছে।

১৯. বাদশাহ আকবর সুবা বাঙ্গালাকে যে ২৪ সরকারে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে খালিফাতাবাদ অন্যতম। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খাঁ জাহান আলির প্রসঙ্গে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। সরকার খালিফাতাবাদ ৩৫টি মহলে বিভক্ত, মোট রাজস্ব ৫,৪০২,১৪০ দাম বা ১,৩৫০,৫৩.৫০ টাকা। উহার মধ্যে একটি মহলের নাম পরগণা হাবেলী। এই সরকার হইতে পূৰ্ব্বে বন্যহস্তী ধৃত হইত এবং লঙ্কা মরিচ সংগৃহীত হইত।—Ain-i-Akbari (Jarrett ), Vol. II, PP. 123, 134. পারসীক হাবেলী শব্দের অর্থই বাসাবাটী। হাবেলী পরগণার বাসাবাটী গ্রামে প্রথম জমিদারেরা বাস করেন। সাধারণ লোকের মুখে হাবেলী এক্ষণে হাউলী হইয়াছে।

২০. “A new system was introduced in September 1780. ‘for the provision of salt’ by agency, under which all the salt of the provinces was to be manufactured for the Company and sold for ready money”-Fifth Report, 1812, (Firminger), 1917. P. 28; Ascoli, Revenue History, P. 137. পর্যন্ত গভর্ণমেন্টের এই লবণের কারবার চলিয়াছিল।

২১. Buckland, C. E., Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. P. 613.

২২. এই পুকুরটিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্তৃক খনিত হইয়া সুরক্ষিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেহ গবর্ণমেন্টের নিকট উহাকে জাহাঙ্গীর ট্যাঙ্ক বলিয়া বর্ণিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

২৩. ‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’, ১৩২৩ সাল, ২৩০ পৃ।

২৪. শ্যামলাল সেন মুন্সী, ‘অম্বষ্ঠ-তত্ত্ব-কৌমুদী’, ২৩৮ পৃ।

২৫. যশোহর-কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১২৪২৫ নং তায়দাদে তিনখানি সনন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। ১ম, সনন্দ-দাতা ‘রাজা প্রতাপাদিত্য, জশর’; বিগ্রহ-শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরাজরাজেশ্বর ও শ্রীবংশীবদন ২য়, সনন্দ-দাতা রামরাম মজুমদার; বিগ্রহ—জগদেকনাথ; শিবঠাকুর ও কাত্যায়ণী। ৩য়, সনন্দ-দাতা শিরোমণি রায় চৌধুরী; বিগ্রহ-শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপাল, লক্ষ্মীজনাৰ্দ্দন প্রভৃতি। “বর্তমান দখিলকার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা নন্দদুলাল, রামনরসিংহ রায় ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ, মোট জমি ৭২১ বিঘা ১১ কাঠা। এই তায়দাদ এক্ষণে খুলনায় আছে। ১৮১৯ অব্দের দুয়েম কানুন মত গবিন্দ প্ৰসাদ, রাধামোহন প্রভৃতির নামে সরকার হইতে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার ১২৪৪ সাল ১৫ই মাঘের রায়ের একাংশে আছে : “উহার দিগের মৌরাস জানকীবল্লভ মজুমদার নাজেমানের আমলের পূর্ব্ব হইতে দেবসেবা ইত্যাদির জন্য প্রতাপাদিত্যের আমলে জমি হাসীল করিয়া প্রায় ২০০ কি ২৫০ বৎসর কেহ খাজনা না দিয়া নাখেরাজ রূপে উহার দিগের মৌরাস একের পর আর দখিলকার ছিল’—এইরূপ বর্ণনা আছে। ইহার জন্য ৭২১ বিঘা ১৫ কাঠা জমি দেবোত্তর নিষ্কর বহাল রাখা হয়।

২৬. সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ ছিল :

‘নেত্রগ্রহেবিন্দুশাকে শ্রীরামেণ যশস্বিনা।

শ্রীনিবাস-নিবাসায় প্রাসাদোহয়ং বিনির্ম্মিতঃ।’

২৭. ‘দেববংশ মহাবংশ, কাণসোনার অবতংস, খ্যাতিভাতি সৰ্ব্বলোকে কয়।

কতই রাজা মন্ত্রী পাত্র, কত বা কুল সুপবিত্র, সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচারয়।।

মৌদগল্য, শাণ্ডিল্য-রাজ, পরাশর ভরদ্বাজ, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক, আলমান।

রাঢ়ীমধ্যে সবে গণ্য, আলমান বারেন্দ্রে ধন্য, রাজসভায় বহুত সম্মান’। —কালীদাস কৃত ‘বারেন্দ্র ঢাকুর।’

২৮. এই কুলঞ্চ বা কোলাঞ্চ বলিতে কেহ কলিঙ্গ, কেহ দাক্ষিণাত্য বা কোলাচাল মনে করেন। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ কোলাচলের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ চালুক্যরাজগণের প্রভাবকালে দাক্ষিণাত্য হইতে যাঁহারা কান্যকুব্জাদি প্রদেশ ঘুরিয়া বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসেন তাঁহারা কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিতেন।-”বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, রাজন্য-কাণ্ড, ১৩০-৩১ পৃ।

২৯. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৮৯-৯১ পৃ; ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, রাজন্যকাণ্ড, ২২৫ পৃ।

৩০. প্রথম সংস্করণ, ১ম কাণ্ড, ১৮ পূ; [বরদাপ্রসাদ বসু এবং হরিচরণ বসু সম্পাদিত হয় সং, ১৯৬১, ১ম কাণ্ড, ৮ পৃ—শি মি]

৩১. লালমোহন, ‘সম্বন্ধনির্ণয়’, ৩৩৮-৯ পৃ।

৩২. ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১২৮, ১৪৫ পৃ।

৩৩. ঐ, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ২১-৩ পৃ।

৩৪. কপোতাক্ষকূলবর্তী রেলষ্টেশন ঝিকারগাছা হইতে হাজিরালি বহুদূরে নহে। পুরন্দর খাঁ শিবদাসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে।

৩৫. ‘কায়স্থকুলদর্পণ’, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃ। দেবগণের ১৩টি সমাজ—কর্ণসুবর্ণ, গৌরহট্ট, চাঁপা, চিত্রপুর, বৈরাটি, নীলপুর, ভুষালি, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম, চৌরগাঁ ইন্দ্রাণী ও গৌরীপুরা—’কায়স্থকারিকা’, উপ, ১৬ পৃ।

৩৬. রঘুদেব নিয়োগী হাজিরালি বা বোধখানা হইতে খুলনার অন্তর্গত ফকিরহাটের নিকটবর্ত্তী উত্তর-পাড়ায় আসিয়া বাস করেন। রঘুদেব সম্ভবতঃ দামোদর নিয়োগী হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ধন্য পীতাম্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত কায়স্থ বংশ। তাঁহাদের বংশলতিকা এই :

৩৭. হরিদেব হইতে ৮ম পুরুষে পীতাম্বর এবং ১৩শ পুরুষে শিবদাস, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং ঘটক গ্রন্থে উল্লেখিত। বিশ্বেশ্বরের ‘কায়স্থ-কুলদর্পণে’ দেখিতে পাই, ‘চৌখণ্ডী নিবাসী শিবদাস দেব সরকার ১৩শ পৰ্য্যায়ে সুবিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন’ (২য় খণ্ড, ৩৯ পৃ)। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব মহোদয় স্বপ্রকাশিত ‘শব্দকল্পদ্রুমের’ প্রারম্ভে নিজের যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের প্রদত্ত তালিকার ২, ৩, ১০ ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেন; ৫ এবং ৬ স্থলে বিশ্বেশ্বর ও বিঘ্নেশ্বর এবং ৭ স্থানে ১০ এর নাম দিয়াছেন। কাজেই শিবদাসের পর্য্যায় সংখ্যা ১৩ স্থলে ৯ দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য তিনি যে (৯) নিত্যানন্দ হইতে স্বীয় বংশধারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে শিবদাসের ভ্রাতা বলিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, (৮) পীতাম্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র পৃথ্বীধরের নাম আমরা দিয়াছি; নিত্যানন্দ (সাং সোদপুর), চতুর্ভুজ রায় (সাং তালা) ও শ্রীনাথ (সাং ধুলিয়াপুর) অপর তিন পুত্র হইতে পারেন। নিত্যানন্দকে নবম পর্য্যায় ধরিলে, স্যর রাধাকান্ত দেবের ২৩ পর্য্যায় হয়, ইহাই সম্ভবপর। কারণ, তিনি যখন একযায়ী করেন, তখন গঙ্গানন্দপুরের (২১) রাধামোহন ও তৎপুত্র দুর্গাদাস, হাজিরালির (২২) কালীনাথ রায় চৌধুরী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং রাধামোহন বয়স ও পর্যায়ের জ্যেষ্ঠত্বগুণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পান। নিত্যানন্দকে (১৩) শিবদাসের ভ্রাতা ধরিলে, স্যর রাধাকান্তের পৰ্য্যায় ২৭ দাঁড়ায় এবং তাঁহার বংশ এক্ষণে ২৯/৩০ পর্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পর্যায়ের রাধাকান্ত কখনও ২১ পর্যায়ের রাধামোহনের সঙ্গে সমসাময়িক হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা রাধাকান্তের আত্মপরিচয় আমূল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমানে শোভাবাজারের ধারা এইরূপ দাঁড়ায় :

৮ ধন্য পীতাম্বর-পৃথ্বীধর, ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি—৯ নিত্যানন্দ—শ্রীমন্ত—চণ্ডীবর—পরমানন্দ—বিজয়াবল্লভ রায়—কৃষ্ণানন্দ—রঘুনন্দন-বিদ্যাধর রায় (নিতড়াগ্রাম)—১৭ দেবিদাস মজুমদার (মুড়াগাছার কানুনগো)-রুক্মিনীকান্ত ব্যবহর্তা-রামেশ্বর ব্যবহর্তা-দেওয়ান রামচরণ দেব—২১ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব–২২ রাজা গোপীমোহন (দত্তক)–২৩ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ।

(গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণের পর নবকৃষ্ণের এক পুত্র হয়); ২২ রাজা রাজকৃষ্ণ—২৩ রাজা শিবকৃষ্ণ, মহারাজ কমলকৃষ্ণ, মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ; ২৩ মহারাজ কমলকৃষ্ণ—২৪ রাজা বিনয়কৃষ্ণ। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর অশেষবিধ দেশহিতকর এবং স্বজাতিগৌরব বর্দ্ধক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইবার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ পর্যায়ের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনবর্গের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতিত্বের অতুল সম্মান লাভ করেন। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অভিধান তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। দেব বংশের এই রাজশাখা ধন্য পীতাম্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

৩৮. ‘Seventh in descent from Purandar [ie Pitambar] was Raja Ram Chandra Khan who was a favourite of the great Raja Man Singh and held high post under him. He acquired, probably by some sort of grant from Man Singh, the Zemindari of Muhammadabad, in Nuddea, and estab- lished the seat of his family at Bara Bazar, ten miles north of Jessore.’ – Westland, Jessore, P. 156. [ed. of 1871, P. 200 note. –শি মি]

৩৯. পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ‘বাসবদত্তা’, ৩য় সং, ১৫ পৃ। এই কবিবর প্রথম বয়সে কালীকান্তের বৈঠকে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। সেই সময় তিনি কালীকান্তের অনুমতি মত সংস্কৃতের ‘শেষবক্তা’ বররুচি- ভাগিনেয় সুবন্ধু-কৃত গদ্যকাব্য ‘বাসবদত্তার’ পদ্যানুবাদ করেন। ১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। কবির নিজের কথা এইরূপ :

‘মদনমোহন, করিয়া যতন, কালীর সম্প্রীতি তরে

অসার আশার, করিতে সুসার, ভাষার রচনা করে।’

এই কাব্যে অত্যুক্তি, শ্লেষ, অনুপ্রাস ও আদি রসের একশেষ, অনেক স্থলে দুর্বোধ্য ও সুরুচি-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও কাব্যের শাব্দিক সৌষ্ঠবে এ গ্রন্থ অতুলনীয়।

৪০. মলই নামক পৃথক পরগণার নাম ‘আইন-ই-আকবরী’তে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ খলিফাতাবাদ সরকারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পরগণা ‘Taaluk of Srirang’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে [Ain., (Jarrett ), Vol. II. P. 134], তাহাই মলই পরগণা হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, মৌলিক বা মল্লিকত কথা হইতে মলই হইয়াছে। শ্রীরাঙ্গ বা শ্রীরাম তালুকের রাজস্ব ২৬,৪২৭ দাম। কপিলমুনির পার্শ্বে শ্রীরামপুর গ্রাম শ্রীরাম মল্লিকের নাম রাখিয়াছে।

৪১. Westland, Report, P. 45. চাঁচড়া রাজ সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে মলই পরগণা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই : ‘সাবেক জমিদার কমলাকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায় এই দুইজনা ছিল। মালগুজারী মনোহর রায়ের সামিল। পরে বাকী আটকাইলে সরবরাহ করিতে না পারিয়া বাকিতে কবলা করিয়া দিলেন। সাবেক দুই জমিদারের সন্তান রাডুলী গ্রামে বৰ্ত্তমান আছে। কমলাকান্ত রায়ের পৌত্র শিবচরণ হরিঢালীতে বর্তমান আছে’। যে শিবচরণের কথা উল্লিখিত আছে, তিনি কমলাকান্তের পৌত্র নহেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণের পৌত্র।

৪২. [ইতিহাসপ্রিয় ও জনকল্যাব্রতী নলিনীকান্ত ১৮/১২/১৯২৪ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন; ১ম খণ্ড, ৭০-

৭৫ পৃ দ্র.—শি মি]

৪৩. [দেশবরেণ্য মহামানব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬/৬/১৯৪৪ তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে তিরোধান করেন।—শি মি]