২. পাঠান রাজত্বের শেষ

সতীশচন্দ্র মিত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – পাঠান রাজত্বের শেষ

সেরশাহ অসীম প্রতিভাবলে যে দুৰ্দ্দান্ত পাঠান আমীরগণকে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত বশীভূত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নির্জ্জীব বংশধরদিগের মধ্যে অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। তৎপুত্র ইসলাম শাহের আট বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল এক প্রকার এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সেরশাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সুলেমান খাঁ কররাণী মগধের ও মহম্মদ খাঁ সুর বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৫৪৫)।[১] তাঁহারা তত্তৎপ্রদেশে একপ্রকার স্বাধীন ভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন।

লোদী, কররাণী ও সুর প্রভৃতি বংশীয়গণ আফগানদিগেরই বিভিন্ন শাখা। এজন্য সুর- বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অবশ্য গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খাঁ কররাণীর চারি পুত্রই কৃতী হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খাঁ আফগানদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং কর্মদক্ষ ছিলেন।[৩] মধ্যম সুলেমান খাঁ মগধের শাসনকৰ্ত্তা এবং অন্য দুই ভ্রাতা ইমাদ ও ইলিয়াস্ খাঁ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কয়েকটি পরগণার ইক্তাদার ছিলেন।[৪]

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর (১৫৫৪), তৎপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া সের শাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ শাহ আদিল বা আদিল শাহ নামে সিংহাসন লাভ করেন।[৫] কিন্তু লোকে তাঁহাকে আদিল না বলিয়া ‘আদেলি’ (বা মূর্খ) এবং আন্ধালি (বা অন্ধ) বলিয়া ব্যক্ত করিত,[৬] কারণ তিনি যেমন অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তেমনি দুর্বৃত্ত ব্যবহারে আমীরগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্দ্র নামক একজন নীচজাতীয় বিকৃতমূৰ্ত্তি হিন্দু দোকানদারের উপর রাজ্যশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিলেন।[৭]

আদিল শাহের দরবারে যখন তাঁহার মূর্খতার জন্য নিত্য গোলযোগ উপস্থিত হইত, তখন একদিন তাজ খাঁ ভ্রাতার পরামর্শমত গোয়ালিয়র হইতে বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন।[৮] আদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্দ্র সসৈন্যে অনুসরণ করিয়া তাজ খাঁকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। কররাণীগণ আর কখনও প্রকৃত পক্ষে দিল্লীর বশীভূত হন নাই। এই সময়ে সুলেমান কররাণী বিহারে ও মহম্মদ খাঁ সুর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অনুপস্থিতিকালে ইব্রাহিম খাঁ সুর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। তখন হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অল্পকাল মধ্যে সেকেন্দর খাঁ সুর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর উপর পতিত হইলেন এবং ইব্রাহিমকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু সেকন্দরও স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত সুরবংশীয়েরা দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন কররাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ করিতেছিলেন। সমগ্ৰ দেশ তখন আবর্ত্তময়; কাহার ভাগ্য কোথায় দাঁড়াইবে, কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না।

বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বে হিমু বাদশাহ হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমায়ুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর : তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর সহিত সিংহাসন লাভের জন্য দিল্লীর দিকে ছুটিলেন; পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণযুদ্ধ হইল (১৫৫৬)। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর মোগল রাজত্বের সূত্রপাত করেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্রকৃতভাবে সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। সুলেমান কররানী অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তবে সৰ্ব্বদাই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে বঙ্গেশ্বর জালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁকে সসৈন্যে পাঠাইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ স্বল্পকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন।[৯] দুই বৎসর মধ্যে তাজ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের একাধীশ্বর হইয়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করেন ১৫৬৭।[১০]

মহম্মদ সুরের পর বাহাদুর শাহ বঙ্গেশ্বর হন। সুলেমান কররাণী তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭)।[১১] আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শের শাহ উপাধি লইয়া চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া নিরুদ্দেশ হন।[১২] ইব্রাহিম খাঁ সুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান নাই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাঁহার হত্যাসাধন করেন।[১৩] এইরূপে পাঠানদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। তাজ খাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িষ্যা এই সময়ে পলায়িত শত্রুর আশ্রয়স্থল ছিল; প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে উন্মত্ত, সুলেমান তখন অবসর বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন, তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়ের[১৪] সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন সুলেমান পূৰ্ব্বভাগে একাধিপতি; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন বা ধৰ্ম্মপথ গ্রহণ করেন এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠানদিগের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যপ্রতিভার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে। সুলেমান ১৫৬৩ হইতে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করেন।[১৫] তাজ খাঁ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকাল উহারই অন্তর্ভুক্ত। সুলেমান স্বীয় হস্তে রাজ্যভার লইয়া গৌড় হইতে তাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খাঁর কঠোর শাসন হইতে রাজ্যভার স্বীয় হস্তে লইয়া আগ্রায় সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং উত্তর ভারতে মোগল পক্ষে আকবর এবং পাঠান পক্ষে সুলেমান প্রকৃতপক্ষে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হন।

উভয়ই চতুর লোক। আকবর যুবক, সুলেমান বৃদ্ধ। তবুও চতুরে চতুরে, যুবকে বৃদ্ধে মিত্রতা স্থাপিত হইল। সুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বত্র তাঁহার করায়ত্ত, এ সময়ে নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা সুলেমান ‘হজরত আলি’ এই গর্বিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মণ্ডিত রহিলেন, অথচ কখনও আকবর শাহের অধীনতা অস্বীকার করিলেন না। বরং বাদশাহের প্রতিনিধি মুনেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সর্ব্বদা বাদশাহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়া সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তিনি নিজনামে কখনও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।[১৬] অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, ভারত জুড়িয়া বিদ্ৰোহবহ্নি জ্বলিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার শত্রুগণ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, তন্মধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্যুদস্ত করিতে না পারিলে, রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে; শুধু বঙ্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত পাঠান শক্তি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; একে একে সকলকে নির্মূল করিতে না পারিলে পাণিপথের যুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়া যাইবে। এমন সময় যদি তাঁহাকে সুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা চলে না। সুতরাং তিনিও সুলেমানের মৌখিক অধীনতায় স্বীকৃত হইয়া অন্যদিকে রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন; কেবলমাত্র সুলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, আগ্রার দিকে তাঁহার গতিপথ রুদ্ধ করিবার জন্য, সুযোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষ মুনেম খাঁকে প্রহরীস্বরূপ জৌনপুরে শাসনকৰ্ত্তা করিয়া রাখিলেন। তিনি সুলেমানের উড়িষ্যা বা কামরূপ-বিজয়ে বাধা দিলেন না।[১৭]

সুলেমানের সুশাসনে তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্গবিহারে কোন অশান্তির উদ্রেক হয় নাই। সত্য বটে কালাপাহাড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজ্যে হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া প্রজার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ বিদ্রোহশূন্য হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা না থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। রাজকর্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতাই এই শৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ। হুসেন শাহের মত সুলেমানও জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে গুণের আদর করিতেন। তা উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ এবং রূপ-সনাতন যেরূপ হুসনের প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুলেমানের সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ এই তিন ভ্রাতা রাজসরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[১৮] ভবানন্দ, লোদী খাঁ, ও কতলু খাঁ সুলেমানের প্রধান অমাত্য এবং শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উড়িষ্যা বিজয়ের পর লোদী খাঁ উড়িষ্যার এবং কতলু খাঁ পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থায় ভবানন্দই সুলেমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোকগত হন (১৫৭২)। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু ইনি পৈতৃক সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি রাজ্যলাভের সঙ্গে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। অচিরে নানা কারণে অমাত্যগণের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। এজন্য হাঁসু বা হুসো নামক তাঁহার এক দুর্ব্বলমস্তিষ্ক জ্ঞাতিপুত্র উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়া তাঁহার হত্যা সাধন করিল।[১৯] কিন্তু শীঘ্রই প্রবীণ সেনাপতি লোদী খাঁর সহায়তায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ খাঁ হাঁসুকে করিয়া হত্যা করিয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজতক্তে বসিলেন।[২০]

এই সময়ে গুজার কররাণী[২১] নামক একজন সেনাপতি বিহার অঞ্চলে বায়াজিদের পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু লোদী খাঁর বুদ্ধিকৌশলে অচিরে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বস্তুতঃ লোদী খাঁর মত সুচতুর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয়া দায়ুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। যতদিন দায়ুদ তাঁহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দায়ুদ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধনসমৃদ্ধি ও সৈন্যবল দেখিলেন, তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তবিকই গৌড়নগরী অলকাপুরী হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে পাঠানেরা বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহারা নবাগত মোগলের উদ্যম, অধ্যবসায়, রাজবুদ্ধি ও বীর্য্য-প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে পারেন নাই। দায়ুদ রাজা হইয়াই নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। এই মুদ্রা এখনও যশোহর-খুলনা অঞ্চলে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুলেমান কাৰ্য্যতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন নৃপতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও প্রকাশ্যে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সিংহাসন পাইয়াই শাহ উপাধি ধরিলেন এবং নিজ নামে খোৎবা পড়াইতে লাগিলেন। দায়ুদ আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার এমন প্রকাশ্য পন্থা আর নাই।

দায়ুদই পাঠান আমলের শেষ রাজা। দায়ুদের সময়েই যশোর রাজ্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কালে সেই যশোর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের যশোহর ও খুলনা, এই দুই জেলা হইয়াছে। আমরা যে যশোহর-খুলনার ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত, প্রাচীন যশোর রাজ্যের উত্থান-পতনের সহিত তাহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায় এই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা উভয়ে দায়ুদের রাজত্বকালে প্রধান কর্মচারী ছিলেন। দায়ুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাঁহারা এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া দায়ুদের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না। মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ পাঠানের পক্ষভুক্ত হইয়া বহুকাল বঙ্গের রাজতক্ত লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন। এই জমিদারগণ সাধারণতঃ ভৌমিক বা ভুঞা নামে কথিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন বার জন্য বিশেষ ভাবে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। উঁহাদিগকে বারভুঞা বলিত। প্রতাপাদিত্য এই বারভুঞার অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। তাঁহার কথা বলিতে গেলে বারভুঞার পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্যই আমরা এক্ষণে প্রথমতঃ বারভুঞার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিব। এবং সঙ্গে সঙ্গে দায়ুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হইতে যশোরের কাহিনী পৃথক্ করিয়া লইব।

পাদটীকা :

১. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875. pt. 1, p. 295.

২. Dorn – History of the Afghans. Part II. pp. 54-6; Riyaz-us-Salatin, tr. by Abdus Salam. p. 151. Various spellings are given; Dorn-’Kerranians, Kerrani.’ Riyaz.-’Krani. Karani Kararrani’. Badaoni ‘Kararani.’ See-Ain-i-Akbari; tr. by H. Blochmann, p. 171 note, which says that the form ‘Karzani’ also occurs; smith – Akbar. p. 123.

৩. Badaoni (tr. by W. H. Lowe), Vol. I, p. 525; Riyaz-us-Salatin. p. 150 note.

৪. Badaoni, Vol. 1, p. 541; Elliot. H. M.-History of India, Vol. IV, p. 506; Riyaz. p. 150.

৫. ইহার প্রকৃত নাম মবারেজ খাঁ, ইনি সেরশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র এবং নিহত শিশু ফিরোজের মাতুল। —Elliot, Vol. IV. p. 505; Badaoni (Lowe), Vo. I, p. 335.

৬. Elliot, Vol. I, p. 302; Elphinstone (9th), p. 450; Riyaz-us-Salatin. p. 147 note.

৭. হিমু প্রথমে একজন দোকানদার ছিলেন; ইসলাম শাহ তাঁহাকে বাজারসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; আদিলের সময় তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন; আদিল তাঁহাকে সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনসচিব (Administrator-General of the Empire) নিযুক্ত করিয়া ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধিতে সম্মানিত করেন। -Tarikh-i-Daudi. (Elliot), IV, p. 506; Riyaz-us-Salatin, p. 147.

৮. Stewart, Charles-History of Bengal (Bangabasi edition), p. 168. [1813 ed. p 149_fat fal

৯. J. A. S. B, 1875 pt. I, p. 295; ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ। তাজ খাঁ ৮৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩-৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর ছিলেন।

১০. Dorn— History of the Afghans, pt I, p. 175; ৯৭৫ হিজরী বা ১৫৬৭-৮ অব্দে এই ঘটনা হয়।—J. A.

১০. B. (Old Series) 1900, pt. I, p. 189.

১১. Riyaz-us-salatin pp. 148-9.

১২. Elliot, IV. p. 509.

১৩. Ibid., IV, p. 507; Akbar nama, tr. by H. Beveridge, Vol. II, p. 480.

১৪. ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়! প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইঁহার প্রকৃত নাম রাজু বা রাজচন্দ্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভীষণ দেবদ্বেষী হইয়া পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী-ইহার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে অসংখ্য দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমূর্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দুর অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা করাই ইঁহার ধর্ম্ম হইয়াছিল। মখজানি আফগানি প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ প্রসঙ্গ আছে।—Ain-i-Akbari. (Blochmann), p. 370, Asiatic Researches, Vol. IV; বিশ্বকোষ, ৪র্থ, ২০ পৃ।

১৫. সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮০ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন।— Ain. (Bolchmann), pp. 427, 618; Smith – Akbar, p. 453 note.

১৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—’বাঙ্গালার ইতিহাস’, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃ।

১৭. আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই সদ্ভাবমূলক ছিল। এমন কি এরূপও জানা যায়, আকবর সুলেমানকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতেন। সুলেমান রাত্রিকালে ও প্রত্যহ প্রাতে রাজ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ১৫০ জন সেখ ও উলমার সহিত মিলিত হইয়া ধৰ্ম্মতত্ত্বালোচনা ও প্রার্থনা করিতেন; উহারই অনুকরণে আকবর তাঁহার প্রখ্যাত আলোচনা সভা স্থাপন করেন। উহাতে সৰ্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সাধুব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ধর্মতত্ত্ব বিচার করিতেন এবং পরে ইহার জন্য ফতেপুরশিকরীতে এক বিরাট ধর্মসভাগৃহ বা ইবাদাতখানা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। Ain ( Bolchmann ), p. 171; Riyaz. p. 151; Badaoni, Vol. II, p. 203; Smith – Akbar. p. 131.

১৮. ইঁহাদের পিতার নাম রামচন্দ্র নিয়োগী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রথমতঃ সপ্তগ্রাম ও পরে গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ভবানন্দই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতামহ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি সুলেমানের পুত্র দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব।

১৯. হাঁসু সুলেমানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বায়াজিদের ভগিনীপতি অর্থাৎ সুলেমানের জামাতা। — Muntakhabut-Twarik (Lowe), Vol. II, p. 177; Elliot. Vol. IV p 510. আকবরনামা প্রভৃতির মতে তিনি বায়াজিদের জামাতা— Akbar-nama (Beveridge), Vil. II. p. 28 : Tabakati – Akbari (Elliot ), V.

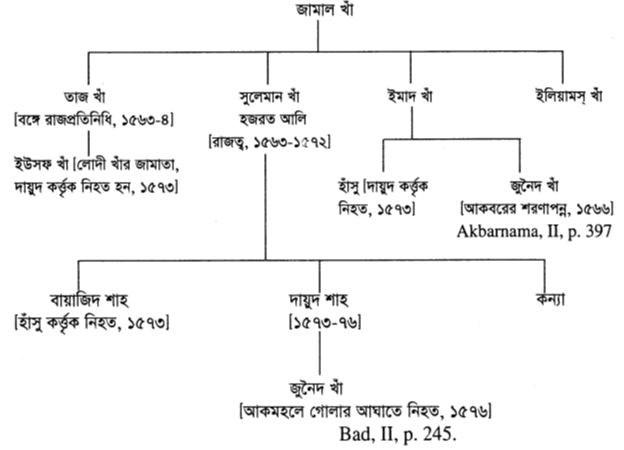

২০. 372. ২০. Dorn—History of Afghans. pt. 1, p. 182; Riyaz-us-Salatin, pp. 153-4; J. A. S. B., 1875. pp. 304-5; ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, ২য়, ৩৭০ পৃ; ‘গৌড়ের ইতিহাস’, ২য়, ১৭৪ পৃ। এই স্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশতলিকা প্রদত্ত হইল :

২১. গুজার কররাণী রণদক্ষ ছিলেন। ‘Gujar Kararani who was the sword of the country set up in Behar, the son of Bayazid.’-Akbarnama, Vol. III. p. 28.