৩৭. নলডাঙ্গা রাজবংশ

সতীশচন্দ্র মিত্র

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ – নলডাঙ্গা রাজবংশ

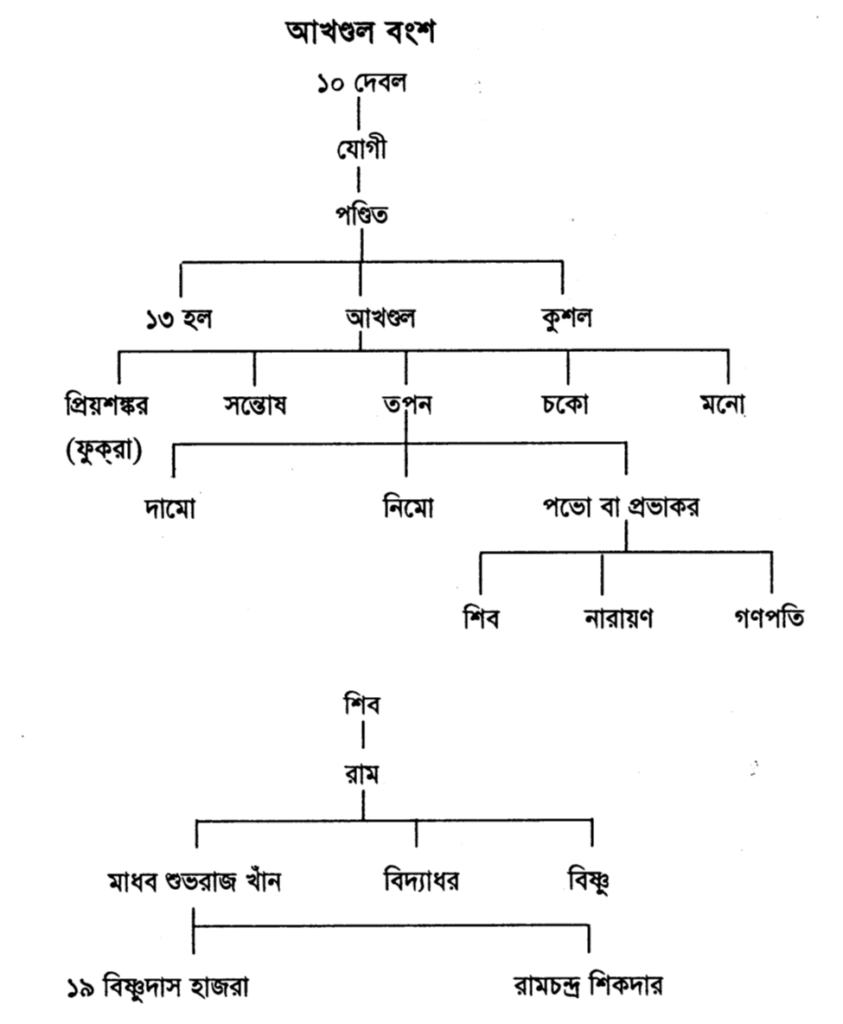

চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে, ফরিদপুর জেলায় তেলিহাটি পরগণার অন্তর্গত ভাবরাসুরা গ্রামে আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন।[১] তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং ধর্মনিষ্ঠা ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাণ্ডিত্য গৌরবে ‘কুলপতি আখ্যা পান। তদবধি তদ্বংশীয়েরা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যশোহরে নলডাঙ্গার ‘দেবরায়’ উপাধিধারী রাজবংশ, সূতির রায় বংশ, ইনা, মাসিয়া, কামালপুর ও ভখালির ভট্টাচার্য্যগণ, খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্য বংশ এবং ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুক্রার ভট্টাচার্য্যগণ আখণ্ডল বংশীয়। আখগুলের তিন পুত্ৰ সমধিক বিখ্যাত— তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের বংশে ফুক্রা ও ঘাটভোগের ভট্টচার্য্যগণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজবংশের উৎপত্তি।[২]

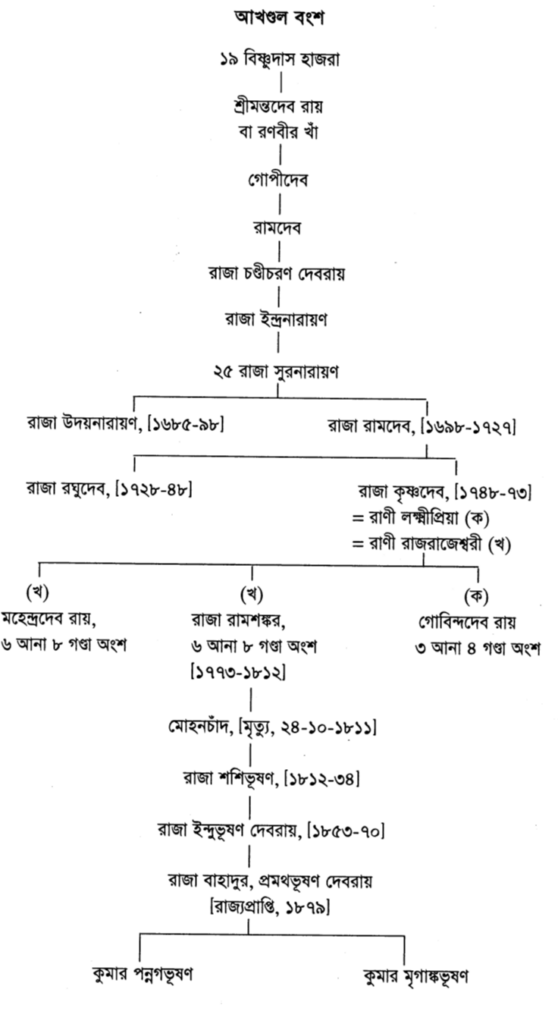

তপনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাধব নবাব সরকারে চাকরী করিয়া শুভরাজ খাঁন উপাধি লাভ করেন: তিনি সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমর্য্যাদা পাইয়া পৃথক্ মেলভুক্ত হন। তিনি দেবীবর প্রবর্তিত ৩৬ মেলের মধ্যে শুভরাজ খানী মেলের প্রকৃতি।[৩] সুতরাং নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা শুভরাজ খানী মেল ভুক্ত। শুভরাজের বিষ্ণুদাস হাজরা, রামচন্দ্র শিকদার প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। উঁহারা নবাব সরকারে চাকরী করিয়া হাজরা, শিকদার প্রভৃতি উপাধি পান। বিষ্ণুদাস প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেষ জীবনে ধর্ম্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া স্বকীয় উজ্জ্বল বংশকে আরও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

প্রবাদ এই, বিষ্ণুদাস প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাবরাসুরা হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাঙ্ নদীর তীরে ক্ষাত্রসুনি গ্রামে আসিয়া, নদীকূলে নির্জ্জন বনের মধ্যে আসন পাতিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখন ঐ স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ বলিয়া নলডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মোগল কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর একদা বঙ্গের এক সুবাদার বা তাঁহার কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী কোন কার্য্যব্যপদেশে পূৰ্ব্বাঞ্চল হইতে ফিরিবার সময় ঐ পথে যাইতেছিলেন। খাদ্যাদির অভাব বশতঃ দৈবক্রমে ক্ষাত্রসুনির পার্শ্বে নৌকা লাগাইয়া রসদ সংগ্রহের জন্য অনুচরদিগকে উপরে উঠিয়া অনুসন্ধান করিতে বলেন।[৪] বনমধ্যে বিষ্ণুদাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; তিনি নাকি মন্ত্রবলে নবাব-সৈন্যের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করেন। তখন রাজকর্মচারী সন্ন্যাসীর কাৰ্য্যকলাপ দর্শনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, তাঁহার স্থাপিত কালী বিগ্রহের বৃত্তিস্বরূপ নিকটবর্ত্তী পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়া যান। উহাই নলডাঙ্গা রাজ্যের ভিত্তি

বিষ্ণুদাসের এক পুত্র ছিল— শ্রীমন্ত। লোকে বলে এ পুত্র অকৃতদার সন্ন্যাসীর মানসলব্ধ সন্তান এবং দেবানুগৃহীত বলিয়া তাঁহার উপাধি হয়—‘দেবরায়’। শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই ‘দেবরায়’ উপাধিধারী বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই না, কারণ তিনি সাধারণ বিষয়ী লোকের মত পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন্য বিষ্ণুদাস যে চিরকুমার ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সংসার-ধর্ম ছিল, পুত্র সন্তান ছিল। নবাবের কর্মচারীর নিকট হইতে ভূসম্পত্তি পাইয়া, তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমন্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। পুত্রও সে কার্য্যে দক্ষ এবং স্বয়ং বীরপুরুষ ছিলেন। তখন পাঠানশক্তি পরাজিত, কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশময় সর্ব্বত্র অরাজকতা, ‘জোর যার, মুল্লুক তার’ ইহাই তখনকার নীতি। এই সময়ে কোটচাঁদপুর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ পাঠানজাতীয় ভূম্যধিকারীদিগের হস্তগত ছিল, তাঁহাদের বাসস্থান ছিল স্বরূপপুর গ্রামে। শ্রীমন্ত বাহুবলে তাঁহাদিগের কতককে নিহত করিয়া, অন্য সকলকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি দখল করিয়া লন।[৫] এই সময়ে পাঠানদিগকে উৎখাত করিতে পারিলেই মোগলেরা খুসী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার এবং রাজমহলে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীমন্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ দখল করিয়া সম্ভবতঃ রাজমহলে গিয়া মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে ‘রণবীর খাঁ’ উপাধি পান। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় রণবীর খাঁ কি ভাবে মানসিংহকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন, তাহা আমরা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি।

বর্তমান নলডাঙ্গার সন্নিকটে একটি স্থানকে ‘কালিকাতলা’ বলে এবং ঐ স্থানে একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন ও উহার পার্শ্বে একটি দোহা আছে। ঐ স্তানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মাণ্ডগিরি এবং তিনি রণবীরের দীক্ষাগুরু। কথিত আছে, ঐ স্থানের নিকটে কোন জলাশয় না থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষাকালে শিষ্যের স্নানার্থ মন্ত্রবলে ঐ দোহার সৃষ্টি করেন। ঐ দোহা এখনও খুব গভীর, উহার মধ্যস্থলে এখনও ৪০ হাত জল থাকে।[৬]

রণবীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীমোহনের পৌত্র চণ্ডীচরণ দেবরায় একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রীতিমত সৈন্যসামন্ত ছিল। তিনি ফিরিঙ্গি পালোয়ান এবং গোলন্দাজদিগকে নিজ সৈন্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দ্বীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত হইয়া সমস্ত দেশীয় রাজন্যের অর্থদাস হইয়াছিল। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী এক জমিদার রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চণ্ডীচরণের মনোবিবাদ হয় এবং তজ্জন্য তিনি বেগবতী নদীতে এক শত যুদ্ধ-নৌকা সজ্জিত করিয়া, উক্ত জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত, ধৃত ও নিহত করিয়া, তাঁহার বাটীর গোপাল বিগ্রহ আনিয়া নলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নলডাঙ্গায়ও বিষ্ণুদাসের সময় হইতে একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া তাঁহাকে ‘গালিম গোপাল’ এবং নূতন আনীত বিগ্রহকে ‘বড় গোপাল’ বলা হয়। চণ্ডীচরণ নিজ বাটীর পূর্ব্বধারে একটি সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উভয় গোপালকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেদারেশ্বরের জমিদারী দখল করিয়া লন এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। তাঁহারই সময় ‘চালা’ নামক স্থানে কাছারীবাটী নির্ম্মিত হয়, উহা এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকৃত। চণ্ডীচরণ ১৬৫৬ অব্দে রাজমহলে গিয়া সুবাদার শাহসুজার সহিত নানাবিধ উপহার দিয়া দেখা করেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে ‘রাজা’ উপাধি ও খেলাত পান। তিনিই এই বংশের প্রথম রাজা।

চণ্ডীচরণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মাণ্ডগিরির আদেশে কাশী হইতে ভাস্কর আনাইয়া কালীমূৰ্ত্তি প্রস্তুত করা হয় এবং একটি সুন্দর পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সে মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে কোন লিপি নাই। উহার বাহিরের মাপ ৩৯-৩ ×৩৯-৩। দেবীর নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘ইন্দ্রেশ্বরী’, এখন তাঁহাকে ‘সিদ্ধেশ্বরী’ বলা হয়। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র সুরনারায়ণের সময়ে দেবীপূজার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত হয়। সেই নিয়মে এখনও নিত্যপূজা হয়, নিত্য ছাগ বলি ও শিবা বলি দিতে হয়, মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতের সেবাও উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষের যে প্রাণের ভক্তি ও যত্ন লইয়া কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ হওয়া উচিত, তাহা যেন এখন নাই। গতানুগতিকের মত কোন প্রকারে নিয়ম পালন করা হয় মাত্র। মন্দিরটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে একটি সুন্দর দুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি আছে, তাহার জন্য পূর্ব্বে পৃথক্ মন্দির ছিল। নিত্যপূজিত এমন কোন গণেশ মূর্ত্তি এদেশে আর নাই।[৭] ১৬৮৫ অব্দে সুরনারায়ণের মৃত্যু হয়, তাঁহার ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি বিলাস-বিভ্রাটে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না, তজ্জন্য নবাব সরকারে বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন কনিষ্ঠ রামদেব রায়ের প্ররোচনায় নবাবের সেনাপতি সমসের খাঁ তাঁহার দমনার্থ আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং রামদেবকে রাজতক্তে বসাইয়া যান (১৬৯৮)। রামদেব বড় দাতা ছিলেন, তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতিকে যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান; এমন কি শূদ্র বা মুসলমান ফকিরগণও তাঁহার দানে বঞ্চিত হন নাই। রামদেবের সময়েই ‘রামেশ্বরী’ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা এখনও আছে।

এই রামদেবের রাজত্বকালে রাজা সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। মামুদশাহী পরগণা তখন ভূষণা চালার অন্তর্গত ছিল। সীতারাম ভূষণার অধিকাংশ অধিকার করেন। তিনি যখন মামুদশাহী পরগণার পূর্ব্ব ভাগের কতকটা দখল করেন, তখন রামদেব শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন।[৮] এই জন্যই নলডাঙ্গা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবুও রামদেবকে প্রভূত অর্থব্যয়ে যথেষ্ট সৈন্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হইত। কারণ ভবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দাঁড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত। এই সব কারণে নবাব সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্ব বহু বৎসর বাকী পড়ে।

তখন প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের সুবাদার। তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৭০৪)। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শাসন করিতেন। তিনি বড় বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই যাঁহারা রাজস্ব দিতেন না, তাঁহাদিগকে শাস্তিও সেইরূপ দিতেন। মুর্শিদকুলি অশক্ত বা বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে শাস্তি দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একটির সম্বন্ধে প্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদে একটি খাত খনন করাইয়া তাহা পুরীষাদি নানা পূতিগন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখা হয়—বৈকুণ্ঠ’।[৯] রাজস্ব দিতে না পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য এই বৈকুণ্ঠ-বাসের হুকুম দেওয়া হইত। বৈকুণ্ঠের ভয়ে জমিদারেরা থরহরি কম্পমান হইতেন।

রাজা সীতারামের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নবাব বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষভুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে যখন সীতারামের পতন হইল এবং তাঁহার রাজ্য নবাবের অনুগৃহীত ভৃত্যবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন রামদেবের খবর হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈন্য আসিল, বৈকুণ্ঠের ভয়ে রামদেব পলায়ন করিলেন, নবাবী ফৌজ রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া ফিরিয়া গেল। তখন রামদেব নিজেই মুর্শিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুণ্ঠের ভয়ে সমস্ত জমিদারী ইস্তাফা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক বৈদ্য বংশীয় তাঁহার একজন সুযোগ্য আম-মোক্তার তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, রামদেব যখন ইস্তাফাপত্র লিখিয়া নবাবের হস্তে দেন, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল, প্রভু -রাজ্যের ধ্বংসবার্তা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ইস্তাফা- পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবর নিকট উহা দেখিতে চাহিলে, যেমন তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি তিনি ইস্তাফা-পত্রখানি ভাঁজ করিয়া গালের মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার শাস্তির হুকুম হইল। কথিত আছে, নবাবকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া মৃতকল্প অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দিল এবং পরে রামদেব তাঁহাকে পাইয়া শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলেন। খবর শুনিয়া নবাবের দয়া হইল, তিনি রামদেবের সহিত মামুদশাহী পরগণার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন (১৭২২); স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিবেন।[১০]

প্রভুভক্ত ভৃত্যের অদ্ভুত কার্য্যে বৈকুণ্ঠের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইয়া রামদেব নলডাঙ্গায় প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।[১১] কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীয়গণ এখনও ‘ইস্তাফা-গেলা’ দাসবংশ বলিয়া খ্যাত।[১২] বর্ত্তমান মহকুমা মাগুরার অপর পারে নান্দুয়ালী গ্রামে তাঁহাদের বাস। উঁহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, ১১২৮ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (অর্থাৎ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীগোপাল বিগ্রহের নামে নলডাঙ্গা হইতে দেবোত্তর পান। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত ও জমিদারী বন্দোবস্তও ঐ বৎসর হয়। ঐ বৎসরই রামদেবের সহিত নলডাঙ্গার জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। উহার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাটীতে যে শিব-মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা দেখিয়াছি। উহার গায়ে যে ইষ্টক-লিপি আছে, তাহা এই :

পঞ্চেষু তর্কেন্দমিতে শকাব্দে

নত্বা পুরারেশ্বরণারবিন্দে।

শ্রীকৃষ্ণদাসেন শিবপ্রিয়েণ

নিরমায়ি যত্নান্মঠঃ শিবস্য। শকাব্দ ১৬৫৫

[পঞ্চ = ৫, ইষু= ৫, তর্ক= (ষড়দর্শন), ৬, ইন্দু= ১; অঙ্কের বামা গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হয়] অর্থাৎ ১৬৫৫ শকাব্দে পুরারি মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিবভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস যত্ন করিয়া এই শিবমন্দির নির্মাণ করেন। রাজা রামদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত নিষ্কিঞ্চন কর্মচারী তাহা লইতে স্বীকার করেন নাই। বাস্তবিকই তাঁহার আত্মোৎসর্গ ভূমি-মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। রাজা কিছুতেই না ছাড়িলে, কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য সামান্য ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৩]

১৭২৭ অব্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রঘুদেব রাজ্য পান। তিনিও পিতার মত যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করেন। ১৭৩৭ অব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তলব অমান্য করিয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু অচিরে সরফরাজ খাঁর সময়ে তাঁহার রাজ্য প্রতার্পিত হয়।[১৪] এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মারহাট্টাদিগের উৎপাত, অর্থাৎ ‘বর্গীর হাঙ্গামা’ উপস্থিত হয়। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হন, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন বর্গী সৈন্যদল অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া বর্দ্ধমানে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা চিত্রসেন পলায়নপূর্ব্বক নলডাঙ্গায় আসিয়া রাজা রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সময় তিনি তৈলকুপি গ্রামের একাংশে গড়কাটা অস্থায়ী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল বাস করেন। বেগবতী নদীর অপর পারে ঐ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত শিবমন্দিরের চিহ্ন এখনও আছে। তাহারই সন্নিকটে রাজা চিত্রসেন গুঞ্জানাথ শিবলিঙ্গের জন্য যে সুন্দর কারুকাৰ্য্য-খচিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখন তাঁহার কীর্তি ও স্মৃতি সজীব রাখিয়াছে।[১৫] চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিয়া রঘুদেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুদেবের মৃত্যু হয়।

অপুত্রক রঘুদেবের জমিদারী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেবের হস্তগত হয়। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে। মন্বন্তরের সময়ে কৃষ্ণদেব তাঁহার প্রজাবর্গের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে রাণী রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেন্দ্র ও রামশঙ্কর নামক দুই পুত্র এবং রাণী লক্ষ্মীপ্রয়ার গোবিন্দ নামক এক দত্তক পুত্র ছিল। কৃষ্ণদেব মহেন্দ্র ও রামশঙ্করের প্রত্যেককে বিষয়ের পাঁচের দুই অংশ এবং গোবিন্দদেব রায়কে পাঁচের এক অংশ দিয়া যান। কৃষ্ণদেবের দেওয়ান ছিলেন নিকটবর্ত্তী পদ্মাবিলা নিবাসী বুধই বিশ্বাস; ইনি জাতিতে মুসলমান; লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত না হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী। তিনি জমিদারীর যেমন সুব্যবস্থা করেন, নিজেও বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হন।[১৬] ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে প্রথমতঃ গোবিন্দদেব রায়ের ৩ আনা ৪ গণ্ডা অংশ অর্থাৎ তেয়ানী জমিদারী বাটোয়ারাসূত্রে পৃথক্ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ১২ আনা ১৬ গণ্ডা অংশ, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এজমালী সম্পত্তি থাকিয়া পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের’ নূতন নিয়মানুসারে সমস্ত রাজস্ব আদায় না হওয়ায় বঙ্গের বহু জমিদারী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে। গোবিন্দদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০০ অব্দে নিলাম হয় ও পরে বহু হাত বদলাইয়া, উহা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে। বড় রাজা মহেন্দ্রদেবেরও নানাবিধ খামখেয়ালী অপব্যয় ও অযত্নে তাঁহার ৬ আনা ৮ গণ্ডা অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহাও ক্রমে নড়াইলের বাবুরা খরিদ করিয়া লন। কেবল মাত্র রামশঙ্করের ৬ আনা ৮ গণ্ডা অংশ তাঁহার অধিকারে থাকে এবং তিনিই মাত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন। মহেন্দ্র ও গোবিন্দদেব রায়ের বংশধরগণ রাজ্যহারা হইয়া রাজা উপাধিতে বঞ্চিত হন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্য দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া বহু পরিবারে নির্জীবভাবে নলডাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাবলিতে বাস করিতেছেন। আর তাঁহাদিগের পৈতৃক মামুদশাহী পরগণার ৯ আনা ১২ গণ্ডা অংশ এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকৃত। উক্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহাই সৰ্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর রামশঙ্করের বংশধর।

রাজা রামশঙ্করের জীবদ্দশায় তৎপুত্র মোহনচাদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। তাঁহার অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী রাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার নাম শশিভূষণ। ১৮১২ অব্দে রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে, তৎপত্নী রানী রাধামণি সতী-ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বামীর চিতায় তনুত্যাগ করেন। তখন দশ মাসের শিশু শশিভূষণ রাজ্যের অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব- ওয়ার্ডসের হাতে যায়। ১৮৩০ অব্দে শশিভূষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারী গ্রহণপূর্ব্বক সুন্দর ও সুনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৯৩৪)। পুনরায় জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৫৩ অব্দে উক্ত দত্তকপুত্র রাজা ইন্দুভূষণ স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সৎকার্য্যে দান করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশঙ্করের সময় হইতে এই বংশের রাজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। ইন্দুভূষণ বহু কষ্টে মুর্শিদাবাদ রাজ-দপ্তর হইতে চণ্ডীচরণের রাজ- সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়া, উহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে নূতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি ১৮৭০ অব্দে অল্প বয়সে ত্রিবেণীতে গঙ্গালাভ করিলে, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক দত্তকপুত্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব -ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৭৯ অব্দে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সম্পত্তি হস্তে লন এবং তদবধি ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধি ও খেলাত পাইয়া (১৯১৩) সম্মানিত হইয়াছেন। প্রমথভূষণই যশোহর-খুলনার মধ্যে একমাত্র সনন্দধারী রাজা।

রাজা শশিভূষণের সময় নলডাঙ্গার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয়; তিনি সাচানি, কনোজপুর, প্রতাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অর্দ্ধাংশ খরিদ করেন। তৎপুত্র ইন্দুভূষণের সময়ে খামরাইল তালুক অর্জিত হয়। রাজা প্রমথভূষণ নীলকুঠীর অধ্যক্ষ সেবী (Mr. Selby) সাহেবের আমলের নহাটা কুঠি ও সম্পত্তি খরিদ করেন।[১৭] রাজা ইন্দুভূষণের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী রাণী তারামণি দেবী রাজবাটী নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন এবং তিনিই গুঞ্জানাথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম গুঞ্জানগর রাখেন। রাজা ইন্দুভূষণের সময় বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত ও জলাশয় খনিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে কতকগুলি হস্তী দিয়া সাহায্য করেন। রাজা ইন্দুভূষণ সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎপুত্র রাজা প্রমথভূষণ সুবক্তা, কৃতবিদ্য, শিল্পকুশল ও কর্মদক্ষ নৃপতি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথা জানেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর করেন এবং সর্ব্বদা নিজ বাটীতে কল কারখানা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল, চতুষ্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন; তিনি পিতার নামে যশোহর স্কুলে ‘ইন্দুভূষণ’ বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য ‘মধুমতী’ বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি মাত্র পুত্র- কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মৃগাঙ্কভূষণ, উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং কৃতবিদ্য।

নলডাঙ্গা রাজ্যের এক্ষণে দুইটি প্রধান বিভাগ— সদর জমিদারী ও নহাটা সম্পত্তি। উভয় সম্পত্তির সেস্ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০০,১৩১ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় ১,৬২,০৩৭ টাকা; সুতরাং আনুমানিক বাৎসরিক লভ্য ১,৩৮,০৯৪ টাকা। উভয় সম্পত্তির জন্য দেয় রাজস্বাদির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব দিতেছি : (১) সদর জমিদারী, গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫০,৩৯৯ টাকা, ঐ সেস্ ১৪,৭৮৮ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা ৩৬,৭৪৩ টাকা, ঐ সেস্, ২,৩৩৮ টাকা। মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাকা। (২) নহাটা সম্পত্তি— গভর্ণমেন্টের রাজস্ব ৩০২ টাকা, ঐ সেস্ ২০৬ টাকা; অন্য মালেকের খাজনা ৫২,২৩৩ টাকা, ঐ সেস্ ৫,০২৮ টাকা, মোট ৫৭, ৭৬৯ টাকা। উভয় সমষ্টি ১,৬২,০৩৭ টাকা।

আজকাল সামান্য জমিদার বা তালুকদার পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস করেন। প্রজারা বৎসরের মধ্যে কখনও ভূস্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। রাজা প্রমথভূষণ সে প্রকৃতির ব্যক্তি নহেন। তিনি বার মাস দেশে থাকিয়া প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। ম্যালেরিয়া- জর্জরিত যশোহরকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। পরন্তু নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়া লইয়া, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোধ হয় বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারীরই অনুকরণীয়। এজন্য রাজা বাহাদুর গভর্ণমেন্টের নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।[১৮]

আখণ্ডল বিষ্ণুদাসের তপোবলে নলডাঙ্গা জমিদারীর ভিত্তি-পত্তন হইলেও সন্ন্যাসী ব্রহ্মাণ্ডগিরির কৃপাবলেই এ বংশের রাজ-শ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই নলডাঙ্গার ইষ্টদেবতা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গায় সর্ব্বত্র বহু প্রসঙ্গে তাঁহারই নাম কীর্তিত হয়। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা না বলা হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, তিনি বহুবার নলডাঙ্গায় আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। এইবার তাহা বলিব। সন্ন্যাসী ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মানন্দ গিরি নবগঙ্গা তীরে আঠারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে অবস্থান করিতেন। কখন সেখানে আসেন, অগ্রে নলডাঙ্গায় আসিয়া পরে সেখানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যায় না। বৰ্ত্তমান মহকুমা মাগুরার অপর পারে প্রায় দেড় মাইল দূরে কালিকাপুর, উহা সাধারণতঃ কালিকাতলার শ্মশান বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই শ্মশানে একটি মঠ এবং সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্ত্রাঙ্কিত শিলাখণ্ড ও কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচার্য্য নামে চট্টগ্রাম প্রদেশের এক সন্ন্যাসী তথায় মঠ-স্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মাণ্ডগিরি নলডাঙ্গার অধীশ্বর শ্রীমন্ত রায় বা রণবীর খাঁকে দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি এই কালিকাপুর মঠে বাস করেন। তখন পূর্ব্ববর্ত্তী মঠ-মন্দির হীনাবস্থায় পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রকাণ্ড মন্দির ও সাধুদিগের বাসোপযোগী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ২৫০ বিঘা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি বহুকাল জীবিত ছিলেন। রাজা চণ্ডীচরণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও সুরনারায়ণ সকলেই তাঁহার শিষ্য। তাঁহারই আদেশে ইন্দ্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুরের অনুকরণে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মিত ও সুরনারায়ণের সময় উঁহার পূজার ব্যবস্থা হয়, সে কথা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মাণ্ডগিরির অন্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবর্ত্তী রাজাদিগের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মঠস্বামীদিগের নিযুক্ত গোমস্তাদিগের অযত্ন ও স্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পূজাদির অব্যবস্থা এবং মঠের দুরবস্থা হইতে থাকে। শিলাখণ্ডখানি অপহৃত হয়, মন্দিরাদি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হয়, পূজার ঘটটি পর্য্যন্ত স্থানান্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে রীতি-রক্ষা হইতে থাকে। মঠের স্থানটি পর্যন্ত নিজের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবন্ধকতায় উহা সফল হয় নাই। সকলেই কালগ্রস্ত বা নিৰ্ব্বংশ হইয়া গিয়াছেন। এজন্য স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে।

প্রায় দুই শত বর্ষ পরে, আজ সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণ সাধু সন্ন্যাস দীক্ষা লইবার পর স্বপ্নাদেশ অনুসারে এই স্থানে আসিয়া পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[১৯] মায়ের কৃপাকটাক্ষপাতে আবার কালিকাপুর জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর নূতন পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক অপূৰ্ব্ব মৃণ্ময়ী কালিকা প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। দুইটি শব-শিশু স্কন্ধে করিয়া নীলবরণী শ্যামা শিববক্ষে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার ভীষণা মূর্ত্তির অন্তরাল হইতে দিব্য করুণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে।[২০] আমার যশোহর-খুলনার মধ্যে এই ভাবের এমন মূর্তি আর নাই। মূর্ত্তির উপর প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে :

‘কৃষ্ণেণ বলভদ্ৰেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংসুভিঃ

সঙ্কেতকং কৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্চয়কারকম্।

তদা সঙ্কেতকৈঃ সা চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিতা

সিদ্ধিপ্রদা ভোগদা চ তেন সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতা।’

সাধুজী বলেন অতি পূর্ব্বকালে প্রাচীন মন্দিরে এই শ্লোকটি ইষ্টক-ফলকে লেখা ছিল। সে কথার মূল কি, জানি না। যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতার পূজা-প্রণালী দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কালিকাপুরের মহাশ্মশানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে; সাধু, সন্ন্যাসী বা অভ্যাগতের আশ্রয়ের জন্য আবার সে আশ্রম উন্মুক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আধুনিক’ সেটেলমেন্টের নির্দ্ধারণে এই মঠের নিষ্করের কতকাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু উহার কত অংশ মায়ের ভোগে লাগিবে, তাহা জানি না। সে নিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। সে দিকে রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

পাদটীকা :

১. প্রচলিত মত এই যে, হলধর ভট্টাচার্য্যের উপাধি ছিল ‘আখণ্ডল’, আখণ্ডল কাহারও নাম নহে। সে মতে হলধরই ‘আখণ্ডল’ ও ‘কুলপতি’, এই দুইটি উপাধি পাইয়াছিলেন, কুলপতি উপাধির অর্থ বুঝি, কিন্তু আখণ্ডল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহার সার্থকতা বুঝি না। প্রচলিত মতের মূল কোথায় জানি না। আমার নিকট বন্দ্যঘটী বংশের যে কুলপঞ্জী আছে, তাহা হইতে জানিতে পারি, আখণ্ডলের পিতার নাম পণ্ডিত, তাঁহার তিন পুত্র ছিল— ‘তৎসুতাঃ হলো আখণ্ডল কুশলকাঃ’ অর্থাৎ হল, আখণ্ডল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুত্র ছিল; আখণ্ডল যদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে ‘তৎসুতাঃ’ স্থলে দ্বিবচন প্রয়োগ হইত। সুতরাং হলধর ভট্টাচার্য্য ও আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য দুই ভ্রাতা, তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন।

২. পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জী হইতে আখণ্ডল পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ : ১ ভট্টনারায়ণ—(আদি) বরাহ (বন্দ্যঘটী)-সুবুদ্ধি— বৈনতেয়— বিবুধেশ— সুভক্ষণ— অনিরুদ্ধ— দীক্ষিত— ধৰ্ম্মাংশু—দেবল— যোগী— সন্তোষ, তপন, চকো, মনো; তপনের তিন পুত্র— ‘দামো নিমো পভোক।’ ঘটকেরা বিভক্তির ভয়ে কন্ প্রত্যয় করিয়া লইতেন। পভোক অর্থাৎ পভো বলিতে প্রভুরাম বা প্রভাকর এইরূপ কোন নাম হইতে পারে। পভো বা প্রভাকরের তিন পুত্র শিব, নারায়ণ ও গণপতি। শিবের পুত্র রাম এবং রামের পুত্র মাধব, বিদ্যাধর ও বিষ্ণু। মাধবের যে শুভ রাজ খান উপাধি হইয়াছিল, কুলপঞ্জীতে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখিত হইয়াছে। ‘Naldanga Raj Family’ পুস্তকের গ্রন্থকার অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও শিবকে আখগুলের পৌত্র বলিয়াছেন (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৪৯ পৃ); সুতরাং উভয়েই মধ্যবর্তী এক পুরুষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ নগেন্দ্রনাথ তপন পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বংশ পরিচয় বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২৪৮, ২৫৫ পৃ)। এ বিষয়ে তাঁহার মূল প্রমাণ কি, জানি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের খবর না লইয়া ‘রামশঙ্কর সেন প্রণীত ইংরাজী রিপোর্টের অনুবর্তন করিতে গিয়া ভ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট আছে :

“Haladhar Akhandal was the leader of his sect. Santosh, Priankar and Tapan were his sons. Ram was Sib’s son, and Ram’s son was Madhab, surnamed Subharaj Khan”-Sen, Ram Sankar, Report, Appendix A, P. iii.

কিন্তু এখানেও একটি লাইন পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ শিবের পুত্র রাম, তাহা আছে, কিন্তু শিব যে কাহার পুত্র তাহা নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ধরিয়া লইয়াছেন যে, শিব তপনের পুত্র; কিন্তু ইহা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক, আমরা একখানি কুলপঞ্জিকার মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না।

৩. মাধব শুভরাজ খানের পিতা রাম বন্দ্যো পীতমুণ্ডী বিদ্যাধর রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হন :

‘আখণ্ডল বংশে নাম মাধব বাড়ুরী

শুভরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী;

মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়

গৌরীবর গাঙ্গ-যোগ পরেতে সে পায়।’ ইত্যাদি

—’মেলমালা’, লালমোহন বিদ্যানিধি, ‘সম্বন্ধ নিৰ্ণয়,’ ৫৯৫ পৃ

৪. এই সুবাদার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কয়েকখানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমতা কোন সাধারণ কর্মচারীর ছিল না। সাধারণ প্রবাদ মতে এই সুবাদার মানসিংহ। কিন্তু তিনি কেদার রায়ের পতনের পর, ১৬০৩ খৃঃ ভিন্ন এ পথে যাইতেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই না। Sen, Ram Sankar, Report on the Agricultural Statistics of Jessore (Jhenidah and Magura Sub- divisions), 1873, Appendis A, p. iv.

৬. ব্রহ্মাণ্ডগিরি পরে নবগঙ্গার তীরবর্ত্তী কালিকাপুর মঠে অধিষ্ঠান করেন। সেখানে তৎকর্তৃক সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রণবীর খাঁ ঐ দেবীমূর্তির জন্য মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ করতঃ যথেষ্ট দেবোত্তর দেন। কালিকাপুর আশ্রমের কথা পরে বলিতেছি।

৭. অতি প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পূজা পদ্ধতি ছিল, এখন তাহা নাই।

৮. যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ‘রাজা সীতারাম রায়’, ৯৮ পৃ। সীতারাম যে অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাহারই মধ্যে তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম হয় শিবনগর। সীতারামের পতনের পর তাঁহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও নলডাঙ্গার দক্ষিণে উক্ত শিবনগরে নাটোরাধিপতির ৬৫,০০০ টাকার সদর কাছারী আছে, উহারই পার্শ্বে কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ রেলষ্টেশনের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শিবনগর হইয়াছে।

৯. ‘নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস’, ৯১ পৃ; Stewart, pp. 429-30.

১০. ‘নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস’, ৪৯৩ পৃ; ‘মুর্শিদাবাদের ইতিহাস’, ৫০৫ পৃ।

১১. বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগণার ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। সে পরগণার বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন রাজা জয়নারায়ণ নবাব-দরবারে ইস্তাফা পত্র লিখিয়া দেন, তখন রাজার সুযোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন ঐ পত্রে দস্তখত করিতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি নির্মম নির্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কৃষ্ণরামের চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া নবাব সে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। উহা হইতেই কীর্তিপাশার বিখ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠা। প্রসিদ্ধ লেখক ঁরোহিণীকুমার সেন মহাত্মা কৃষ্ণরামেরই কীর্তিমান বংশধর। নলডাঙ্গায় কৃষ্ণচন্দ্র যাহা করেন, সেলিমাবাদে কৃষ্ণরামও তাহাই করিয়াছিলেন। উভয়েই বৈদ্য সন্তান, উভয়েরই প্রভুভক্তি ও মহাপ্রাণতা দেশের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।—‘বাক্লা’, ২৩৭-৪৩ পৃ।

১২. এই বংশীয়েরা এখনও নান্দুয়ালীতে বাস করিতেছেন; বংশ-ধারা এই : শ্রীকৃষ্ণদাস – মৃত্যুঞ্জয়- শিবনাথ— শম্ভু ও জয়চন্দ্র; শম্ভুর পুত্র কাশীনাথ নিঃসন্তান। জয়চন্দ্র-কালীনাথ— জনাৰ্দ্দন- প্রফুল্লকমল (জীবিত)।

১৩. Naldanga Raj Family, p. 73.

১৪. Westland, Jessore, p. 44.

১৫. গুঞ্জনাথের মন্দির এক্ষণে ভগ্নদশাগ্রস্ত। মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৮×২৮ ফুট, পূর্ব্বদিকে উহার সদর; চারিধারে উহার বারান্দা আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের বারান্দাই খোলা, সেদিকে দুইটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলান। বারান্দার বিস্তৃতি ৫’-৬’’। রাজা চিত্রসেন মন্দিরের সেবা ব্যবস্থার জন্য বৃত্তি দিতেন; মহারাজাধিরাজ তিলক চাঁদ বৃত্তি কমাইয়া দিলেও মহতাব চাঁদের সময় পৰ্য্যন্ত উহা বহাল ছিল। গুঞ্জানাথ শিবের নাম গ্রামটির নাম হইয়াছে গুঞ্জানগর।

১৬. পদ্মবিলায় এখনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্র সলিমুল্যা চৌধুরী বহুধন দৌলত পাইয়া বিলাসে আত্মবিক্রয় করেন। তিনি এক নিম্ন জাতীয় হিন্দু-রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিকা করিয়া আনেন; তখন উহার নাম হয়, বিবি আসরফ উন্নিসা। সলিমুল্যা ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী মুরারিদহ গ্রামে নবগঙ্গার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিবির সঙ্গে তথায় বাস করেন। সে বাড়ী এখনও আছে এবং উহার গায়ে (সম্ভবতঃ হিন্দু-রাজমিস্ত্রীর উদ্যোগে) লিখিত আছে :

শ্রীশ্রীরাম। মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফনেছা নাম, কি কহিব পূরীর বাখান। ইন্দ্রের অমরাপুরী, নবগঙ্গার উত্তরধারি, ৭৫০০০ টাকায় করিয়া নিৰ্ম্মাণ এদেশে কাহার সাধ্য, নদীর বাঁধিয়া অর্দ্ধ, জলমধ্যে কমল সমান।

কলিকাতার রাজচন্দ্ররাজ, ১২২৯ সুরু করি কাজ, ১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান॥’ বাড়ীটি দেখিতে সুন্দর, বিচিত্র ও শক্ত; এবং নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই উল্লেখযোগ্য। সলিমুল্যার মৃত্যুর পর, বিবি যশোহর-জেলার জনৈক হিন্দুস্থানী কর্মচারী বিশ্বেশ্বর সিংহের নিকট এই বাড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়া ৪২ হাজার টাকা ধার করেন এবং উহা শোধ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন বন্ধকী সম্পত্তি বাদে সমস্ত অস্থাবর গভর্ণমেণ্টের হাতে যায়। বিশ্বেশ্বর সপরিবারে আসিয়া মুরারিদহের বাটীতে বাস করেন ও প্রায় সকলেই ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এখন কেবল তাঁহার অপগণ্ড পৌত্র রাজেন্দ্র লাল কনিষ্ঠা ভগিনীসহ মাতুলের তত্ত্বাবধানে তথায় বাস করিতেছেন। সম্পত্তির ৯ আনা অংশ চাপালির কর মহাশয়দিগের হস্তগত হইয়াছে।

১৭. সেী সাহেবের সম্পত্তি অন্য সাহেব কোম্পানির নিকট বিক্রীত হয়। রাজা প্রমথভূষণ ১৮৯২, ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি E. A. Thurburn, William Lyon and John Thomas & Co-এর নিকট হইতে ১,৬০,০০০ টাকায় খোস কোবালায় খরিদ করেন।

১৮. ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে রাজা প্রমথভূষণকে ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধির সনন্দ প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

‘You have always been ready to help the local authorities with advice based on your ripe experience and intimate knowledge of the District to which you belong, you like the life of a country gentleman of the best type and as a resident landlord you have made good use of your opportunities and have taken an enlightened interest in the wellbeing of your tenantry and in the encouragement of indigenous indurtrial enterprises. You have well merited the higher per- sonal title of Raja Bahadur which I hope you will long live to enjoy.’ আমরাও সেই প্রার্থনা করি।

১৯. অমলানন্দের পূৰ্ব্বনাম নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই নামেই পরিচিত এবং আঠারখাদায়ই তাঁহার নিবাস ছিল। খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান গোবিন্দচন্দ্র ক্ষীরগ্রাম হইতে আসিয়া আঠারখাদার চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। এই চক্রবর্ত্তী বংশে মনোহর চক্রবর্ত্তী নামক একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। গোবিন্দের পুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র পার্ব্বতীচরণ, তৎপুত্র গোপালানন্দ ও নৃত্যগোপাল। গোপালানন্দ সন্ন্যাসী; নৃত্যগোপাল নিজ মাতুল বিমলানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা লন এবং পরে সেই গুরুরই আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃত্যগোপাল শীতলা দেবীর ভক্ত সাধক। তিনি বসন্তরোগের অতি সুন্দর চিকিৎসা করেন; তজ্জন্য তিনি মাগুরা অঞ্চলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

২০. কালিকা দেবীর ধ্যানে ‘কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্’ অংশে শব স্থলে শর এই পাঠান্তর আছে। সেজন্য শবযুগল কর্ণভূষণরূপে মূর্ত্তিতে দেওয়া হয় না। ধ্যানান্তরে কিন্তু স্পষ্টতঃ ‘বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্’ অর্থাৎ মাতা দুইটি মৃত শিশুদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, এইরূপ আছে। এখানে সেই ধ্যানের মূর্ত্তি সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে।—‘বৃহত্তন্ত্রসার’, ২৩৯ পৃ।