১০. সমাজ ও আভিজাত্য

সতীশচন্দ্র মিত্র

দশম পরিচ্ছেদ – সমাজ ও আভিজাত্য

সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ; সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল; ব্যষ্টির চরিত্রই সমষ্টি বা সমাজের ভিত্তি। সমাজ লইয়াই যশোহর-খুলনার প্রধান গৌরব; সে হিসাবে এই প্রদেশ বঙ্গের সংক্ষিপ্ত সার। সুতরাং ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইলে, বহু জাতি-তত্ত্ব ও বংশকাহিনীর আলোচনা করিতে হয়। অবশ্য নানা প্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের আভাস পূৰ্ব্বে দিয়াছি; তবুও এখানে অবশিষ্টের স্থান সংকুলান হইতে পারে না। এখানে শুধু যশোহর খুলনার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একটা ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি।

সমতটের অন্তর্গত যশোহর-খুলনা রাঢ়ের মত সুপ্রাচীন নহে। সুন্দরবনের নৈসর্গিক বিপর্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন সমাজের অবশেষ নাই বলিলে চলে। এখন যে বসতি ও সমাজ চলিতেছে, উহা পাঁচশত বর্ষের অধিক নহে। ঐ সময়ের মধ্যে নানা সূত্রে রাঢ় ও বঙ্গের সামাজিকেরা এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। একটা কোন বিপ্লব, উৎপীড়ন বা উৎকট ঘটনা না হইলে বাসের পরিবর্তন ঘটে না। যে সকল কারণে নানা দিক হইতে বিভিন্ন সময়ে লোকে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ, কোন রাজা বা প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া উঠে; চাক্রী বা অন্য সম্বন্ধ বশতঃ নানাস্থানের লোকে আসিয়া রাজপাটের সন্নিকটে বাস করে। খাঁ জাহান আলির সঙ্গে কত আবাদকারী প্রজা বা দুঃসাহসিক ভৌমিক এদেশে আসেন; বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্যের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে ‘যশোহর-সমাজ’ গঠিত হয়; সীতারামের আবির্ভাবে ভূষণা-সমাজের বহুল সংস্কার হয়; ইংরাজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে ও সন্নিকটে আমলা বা ব্যবসায়ীর নূতন উপনিবেশ গঠিত হইতেছে। সুতরাং প্রধানতঃ রাজনৈতিকতাই এ অঞ্চলের বসতির মূল। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নৃপতির অভ্যুদয় কালে যুদ্ধ বা অন্য কৰ্ম্মোপলক্ষে এদেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তির আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবর্তিত হইলে কর্ম্মক্লান্ত যোদ্ধাগণ পূৰ্ব্বনিবাসে ফিরিয়া না গিয়া, সবলে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি দখল করিয়া এদেশে বাস করেন। পরে তাঁহারা সেই অরাজকতার যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া, এদেশের ভূমিজলের সঙ্গে চিরসম্পর্কিত হইয়া যান। এখানে ভূমি স্বল্পায়াসে শস্যভারে হাস্যময়ী হয়; নদীবহুলতায় মৎস্যাধিক্য দ্বারা সহজলভ্য অন্নরাশির উপযুক্ত উপকরণ জুটে; গ্রাসের ব্যবস্থা হইলে আচ্ছাদন বা বাসগৃহের অসংস্থান হইত না; নিম্নবঙ্গে বস্ত্রাধিক্যের প্রয়োজন বা চলন ছিল না; দেশে কার্পাস জন্মিত, অন্যস্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আবশ্যক বস্ত্রের অভাব হইত না। স্থানীয় বাঁশ, খড়, ও হোগলার সাহায্যে এখানে যেমন অত্যন্ত সস্তায় প্রয়োজনমত ভাল-মন্দ গৃহ রচনা করা যায়, সমগ্র বঙ্গ বা ভারতবর্ষের কোথায়ও সে সুবিধা নাই। সূক্ষ্মানুসন্ধানে জানিতে পারি, ভুঞা বা অন্য রাজন্যবর্গের প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থায়ী ছিল, তাঁহাদের পতনের পর প্রজারা স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন; কুলীনগণ অস্ত্রধারী বা কর্মচারী হইয়াও এদেশে আসিতেন, কুলধর্ম্মের মাহাত্ম্যই তাঁহাদের আগমনের প্রধান কারণ নহে। তাই দেখি, রাজনৈতিকতায় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে উহা পরিপুষ্ট। প্রতাপাদিত্য নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিরূপে তাঁহার সম্বন্ধসূত্র সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ, মগফিরিঙ্গি ও অন্যজাতীয় দস্যুদুর্বৃত্তের উৎপাতের জন্য সামাজিকেরা জাতিমানের ভয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাস পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহ এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বহু উচ্চপদস্থ সামাজিক রাঢ় ত্যাগ করিয়া যশোহর- খুলনার আসিয়াছেন। অর্থাৎ ১৫৭৫-১৬২৫ এবং ১৭০০-১৭৫০ এই দুইটিকে সমাজ পত্তনের যুগ বলিতে পারি।

গঙ্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত দুই যুগে সমাজের সেই একটি ধারা ত্রিধারা হইয়া যশোহর-খুলনায় আসিয়াছিল। পশ্চিম-দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর- পূৰ্ব্বভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে ভৈরব-কপোতাক্ষী—এই তিনটি নদীযুগ্মের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার প্রবাহ নির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা নিম্নে যে সকল সমাজস্থানের নাম করিব, তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নদীকূলে অবস্থিত। এইবার আমরা ব্রাহ্মণাদি সৰ্ব্বজাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। যশোহর-খুলনায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেন্দ্রের সংখ্যা স্বল্প। তন্মধ্যে বারেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম, খুলনার বুড়ন পরগণায়, যশোহরের মাগুরা মহকুমায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ-প্রধান বড় বড় গ্রামে দুইচারি ঘর প্রধান বারেন্দ্র বংশ আছেন। এক সময় সাতক্ষীরায় বারেন্দ্র ভট্টাচার্য্যগণের বসতিজন্য ভাটপাড়া-কলাগাছি একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনও গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ও কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ বল্লালী কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন।

অনেককাল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুরোহিতরূপে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্তিশালী। বঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহারা দ্বিবিধ : দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাস যশোহর-খুলনায় নাই। প্রতাপাদিত্যের আনীত গোবিন্দদেবের সেবায়ৎ রায়পুরের অধিকারিগণ উড়িষ্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরে রাজানুগ্রহে রাঢ়ীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশে বৈদিকেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক। উঁহাদের গোত্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক। এই পঞ্চ গোত্র প্রধান।[২] ইঁহারা পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিভাষিক হিসাবে ষড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারুইখালি বৈদিকদিগের প্রধান সমাজ; এখানকার শুনক (‘ধলছত্রের শৌনক’) বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচন্দ্র এবং কাশ্মীর জম্বু পাঠশালায় ভূতপূর্ব্ব ন্যায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ ন্যায়তর্কতীর্থ এই বংশীয়। শুধু শুনক নহে, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, ঘৃতকৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি গোত্রীয় বৈদিকগণ বারুইখালি ও বায়নায় (বানা) বাস করেন এবং নালিয়ার (কাশ্যপ) ভট্টাচাৰ্য্যগণ সমাজে’ আদৃত। অসংখ্য বৈদিক পণ্ডিতের বসতির জন্য বারুইখালি একসময়ে নবদ্বীপের মত সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান ছিল। এখনও এখানে একটি সংস্কৃত কলেজ চলিতেছে। নড়াইলের নিকটবর্ত্তী উজিরপুর মৌদ্গল্য-বৈদিকের প্রধান কেন্দ্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন; প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্করত্ন এই কৈলাসচন্দ্রের শিষ্য। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যবেদান্তশাস্ত্রী উজিরপুরের বৈদিক বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। যশোহরে বকুলতলা, আউড়িয়া, নহাটা, বাটাজোড়, সরশুনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদ্গল্য ও কৌশিক গোত্রীয় বৈদিকের বাস। খুলনার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া, ঘলঘলিয়া, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের বাৎস্য-গোত্রীয় বৈদিকের কথা এবং তৎপ্রসঙ্গে বশিষ্ট-গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠিয়া ভট্টপল্লীতে গঙ্গাবাস করেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১ম অংশ, ৯ম পরিচ্ছেদ)।

যশোহর-খুলনা রাঢ়ীয় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বল্লালসেন রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে বাছিয়া কৌলীন্য দেন, লক্ষ্মণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উহার ফলে কৌলীন্য বংশগত হইয়া যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিয়া জীবিকার সংস্থান করেন, অকুলীনেরা বেদ ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া ‘শ্রোত্রিয়’ হন। মুসলমান যুগে নানা বিপ্লবে বসতি-বিপর্য্যয় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন সুপাত্রের অভাবে প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিয়া কুল হারাইয়া বসেন, উঁহারা বংশজ বলিয়া চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্তু বংশজের সম্বন্ধ চলিত না; ক্রমে বংশজেরা শ্রোত্রিয়কেও কন্যাদান করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহারা সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়া পরের কুলভঙ্গ করিতে চেষ্টা করেন; যাঁহারা বংশজের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা ‘ভঙ্গকুলীন’ বলিয়া গণ্য হন। বংশজেরা কুলভঙ্গ করাইবার জন্য অর্থবলে কূটকৌশলের অবতারণা করিতেন। অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে সুর ছাড়িলেন না, ‘স্বকৃতভঙ্গ’, ‘দুই বা তিন পুরুষে ভঙ্গ’ প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) ভঙ্গকুলীন ও (৪) বংশজ।

কৌলীন্যের মূল্য যাহাই থাকুক, উহা যে সমাজকে বিচূর্ণ এবং ব্রাহ্মণকে আদর্শচ্যুত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে বা অন্যবিধ অধঃপতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দোষ প্রবেশ করিয়াছিল যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশানুক্রমে দোষের তালিকা নির্ণয় করেন এবং একই প্রকার কতকগুলি দোষ যাহাদের আছে, তাহাদিগকে এক এক শ্ৰেণী বা ‘মেল’-ভুক্ত করেন। দেবীবরের ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় কুলীনগণ এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপত্তি, আদিস্থান, এবং প্রবর্তক ব্যক্তির (অর্থাৎ ‘প্রকৃতির’) নামানুসারে মেলের নামকরণ হয়। মেল ভাঙ্গিয়া বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর যাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারে, তাঁহারা পরস্পর পাটি ঘর। ৩৬টি মেলের ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী বা সুরাই এই চারিটি মেল প্রবল; পণ্ডিতরত্নী এবং আচার্য্যশেখরী প্রভৃতি আরও দুই একটি মেলও সুবিদিত। এই কয়েকটি মেলেরই নিৰ্দ্দোষ বা ‘নিকষ’ কুলীনগণ যশোহর-খুলনায় বাস করিতেছেন। কুলীনের কুলভঙ্গ হইবার যতদিন পর পর্যন্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন ‘ভঙ্গ’ খেতাব চলে, মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যান। ভঙ্গে বংশজে এইটুকু মাত্র প্রভেদ।

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এদেশে আসিয়া রাঢ়ে বাস করেন, পরে উঁহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্য রাঢ়দেশে ৫৬ খানি শাসন বা গ্রাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল গ্রামের নামে তাঁহারা গ্রামীণ বা গাঞি বলিয়া চিহ্নিত হন। তন্মধ্যে গোত্রানুসারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞির উল্লেখ করিতেছি। ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সন্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞিভুক্ত, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তানেরা বন্দ্য, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি, কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষের সন্ততি চট্ট, হড়, গুড় প্রভৃতি; সাবর্ণি গোত্রীয় বেদগর্ভের বংশধরগণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এবং বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের সন্তানগণ ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, কাঞ্জারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞি বলিয়া পরিচিত। কেহ স্পষ্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি গাঞির নামে, কেহ বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে বিরাজ করিতেছেন। যশোহর-খুলনায় প্রায় সকল কুল, সকল মেল এবং অধিকাংশ গাঞির অধিষ্ঠান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কথা বলিতেছি। জয়পুর, লক্ষ্মীপাশা ও প্রতাপকাটির বন্দ্য বা বাঁড়ুয্যেগণ ফুলিয়া মেলের শ্রেষ্ঠ নিকষ কুলীন; আল্লাপোল ও বাজিতপুরের বাঁড়ুয্যে, কাশীপুর ও ঘাটভোগের চট্ট, গাদগাছি ও মস্বিননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠাভোগ, লখপুর, বনগ্রাম, পীলজঙ্গ ও সেনহাটির মুখুয্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনেরা খড়দহ মেলভুক্ত। সেনহাটিতে প্রধান চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশার বল্লভী, সুরাই ও আচার্য্যশেখরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ইতিনা, সরশুনা, আফরা ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পান্তাপাড়া ও ইতিনার কাঞ্জিলালগণ সরাই মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন।

কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর-খুলনার নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ বংশগুলি সমাজের মধ্যে মহোজ্জ্বল। লক্ষ্মীপাশা ও জয়পুরের বন্দ্য ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, বাঁকা, ছঘরিয়া ও আলতাপোলের বন্দ্য, কাশীপুর, খাকা ও ঘাটভোগের চট্ট, সারষার মুখো, বিষ্ণুপুরের শাণ্ডিল্য রায় ও ফুলিয়া মুখো, বারুইখালির মুখো, সেনহাটির সুন্দরমল্ল বংশীয় সিদ্ধান্ত-ভট্টাচাৰ্য (বন্দ্য, ৩৪শ পরিচ্ছেদ), চন্দনীমহলের ভট্টচার্য্য (কাচনার মুখটী, দ্যাকরের সন্তান) এবং ধনবিজয় চট্ট, ঈশ্বরীপুরের অধিকারী চট্ট (৩৫শ পরিচ্ছেদ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও সুরাই মুখো, লখপুরের কাশ্যপ-চৌধুরী ও চাঁচড়ী-বিষ্ণুপুরের কাশ্যপ ভট্টাচার্য্য, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য, (কানার মুখটী), আঠারখাদার চক্রবর্ত্তী (বন্দ্য), বারুইপাড়ার শাণ্ডিল্য রায়, নলডাঙ্গার রাজ-বংশীয় দেবরায় (আখণ্ডল বন্দ্য, ৩৭শ পরিচ্ছেদ), ঘাটভোগ ও গদখালির আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য ও সুঁতির আখণ্ডল- রায়, মল্লিকপুরের বাৎস্য ভট্টাচার্য্য (কানু-কাঞ্জিলাল), আজগড়ার ঘোষাল, ভুগিলহাটের বাৎস্যপুতিতুণ্ড ভট্টাচাৰ্য্য, আঁধার-মাণিকের কাশ্যপ ভট্টাচার্য্য (খনিয়ার চাটুতি, ১ম অংশ, ৮ম পরিচ্ছেদ), মহেশ্বরপাশার চট্ট, বোধখানা, দেয়ানা ও বানার রায় (ভরদ্বাজ), পীলজঙ্গের গুরু- ভট্টাচার্য্য (বাৎস্য-কাঞ্জিলাল), মূলঘর, মহেশ্বরপাশা ও পাবলার ‘মুখভারত’ ভট্টাচার্য্য (বাৎস্য- কাঞ্জিলাল), প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে সারল, কুন্দসী ও সেনহাটীর কাঞ্জারী বংশ ‘বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সৎক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।’ ঘাটভোগ, বেন্দা ও সেনহাটির সর্ব্ববিদ্যা (পাকড়াশী) সন্তানগণ দেশমান্য গুরুবংশীয়। মহেশপুরের শিমলাল ভট্টাচার্য্য এবং প্রতাপকাটি, চাঁপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও কোঁড়ামারার ‘ভারতী’-বংশীয় শিমলায়ী কাশ্যপ ভট্টাচাৰ্য্যগণ প্রসিদ্ধ অবিলম্ব সরস্বতীর বংশধর সিদ্ধশ্রোত্রিয় (২৩শ পরিচ্ছেদ)। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরীগণ কুলক্রিয়ার জন্য খ্যাত। ঘাটভোগ ও পিঠাভোগের কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইহাদেরই একাংশ পীরালি সংস্রব-দোষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ‘ঠাকুর’ বংশে পরিণত সেনহাটি, কালিয়া ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। সেখহাটির মাষচটাক, মল্লিকপুরের পারি-শ্রোত্রিয় মল্লিক-গোষ্ঠী, সিঙ্গিয়া ও বড়গাতির সুন্দরামল্ল শ্রোত্রিয় গুরুভট্টাচার্য্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে যে যশোহর-খুলনার কুলীন ও শ্রোত্রিয়-বংশী উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। ঘটকরাজ লালমোহন বিদ্যানিধি (মহেশপুর নিবাসী) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, ‘অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়।’ মহেশপুরের শিমলাল-ভট্টাচাৰ্য্য কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ‘অন্তর্ব্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট’ নামক প্রসিদ্ধ নাটকাদি প্রণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বেদান্তবাগীশ এবং পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কাঞ্জারীবংশীয়; বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সারলের কাঞ্জারী কুল-প্রদীপ। ঘাটভোগ নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র চূড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বক্তা মধুসূদন আগমবাগীশ ও সাধক শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় দেশমান্য ব্যক্তি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ সেনহাটির সিদ্ধান্ত। মল্লিকপুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত, ইছাপুরের হড়-চৌধুরী রাঘব সিদ্ধান্ত, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশের আদিপুরুষ চৈতন্যদেবের পার্ষদ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন, নলডাঙ্গার আখণ্ডল বংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদাস হাজরা প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ- প্রসিদ্ধ নীলাম্বর ও ঋষিবর, গাথক মতিলাল, ইনস্পেক্টর ফণিভূষণ ( P. Mukherji ), সারসার সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বাগ্আচড়ার ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহামহোপাধ্যায় ব্রজলাল শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ স্মৃতিভূষণ, প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও নৈয়ায়িক গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশীয় ‘বাৎসায়ন ভাষ্যের’ ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ‘ভারতী’-বংশীয় সুবক্তা সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কেদারনাথ এবং সুলেখক পণ্ডিত রাজন্দ্রেনাথ বিদ্যাভূষণ যশোহর-খুলনার খ্যাতিবৰ্দ্ধন করিতেছেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছঘরিয়া নিবাসী মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ঢোলপুর ষ্টেটের রাজসচিব সদ্দার উমাচরণ ও তৎপুত্র সর্দ্দার তারাচরণের পূর্ব্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত জঙ্গল-বাধালে।[৩]

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, তাঁহারা ‘সপ্তশতী’ পৰ্য্যায় ভুক্ত। এখনও এই ‘সাতশতী’ বংশীয় ও পরাশর গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ যশোহর-খুলনায় আছেন। ইঁহাদের মধ্যে সেনহাটির ও সাতক্ষীরার ‘কাটানি’ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব জগতে যে মহাত্মা ‘যবন হরিদাস’ বলিয়া পরিচিত এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বলিয়া পূজিত, তিনি বুড়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশ পবিত্র করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা যশোহর-খুলনায় বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্শ্বচররূপে প্রতাপাদিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্য এদেশে আসেন এবং প্রত্যাগমনকালে সেই সকল পাঁড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী), মিশ্র প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা কলারোয়ার নিকটবর্ত্তী সাটা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাংস্কৃতি-গ্রোত্রীয়, কৌশিক গোত্রীয় ত্রিবেদী বা ‘প্রধান’, এবং পাড়ে ও রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে ও তৎপুত্র দানশীল মনোমোহন পাঁড়ে এবং অধ্যাপক সীতানাথ প্রধান প্রভৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ

বৈদ্যবংশে

বল্লাল সেনের পূর্ব্ব হইতে বৈদ্যবংশে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে সিদ্ধগণ বল্লালের নিকট কৌলীন্য পান। উঁহাদের মধ্যে আট জনকে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়া চিহ্নিত করেন : শক্তি-গোত্রীয় দুহি ও শিয়াল, ধন্বন্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি মৌদ্গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পন্থ এবং কাশ্যপ-গোত্রীয় ত্রিপুর ও কায়ু। ইঁহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি ‘সেন’, চায়ু ও পন্থের উপাধি ‘দাস’ এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাধি ‘গুপ্ত’।ধ সেন ও ‘সেন’ দাস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি যুক্ত হয়। এই সৰ্ব্ব সম্প্রদায়ের কুলীনগণ যশোহর-খুলনায় বাস করেন। ইঁহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে। তন্মধ্যে সেনহাটি সর্ব্বপ্রধান কুলস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে উঠিয়া যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন, তাঁহারা রাঢ়ী বৈদ্য। রাঢ়ী বৈদ্যদিগের দুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা সর্ব্বাপেক্ষা সদচারসম্পন্ন। আমরা একে একে সংক্ষেপে বঙ্গজ বৈদ্যের সব শাখার বিবরণ দিতেছি। পরে রাঢ়ী বৈদ্যদিগের কথা বলিব

শক্তি গোত্র। সৰ্ব্বপ্রথমে দুহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পাঁচজন মহাপণ্ডিত পঞ্চরত্নরূপে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ধোয়ী কবিরাজ অন্যতম। অনেকে প্ৰমাণ করিয়াছেন যে, ঘটক-কারিকার মহাকুলীন দুহি ও শ্রুতিধর ধোয়ী’ কবি অভিন্ন ব্যক্তি। দুহির দুই পুত্র কাশী ও কুশলী; তন্মধ্যে কুশলী বঙ্গে আসেন। তিনি রাঢ় হইতে আসিয়া ভৈরবতটে যে স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে বাস করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ়া; তৎপুত্র হিঙ্গু সেন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি শুভরাঢ়া পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সম্ভবতঃ বৈদ্যডাঙ্গায় (বৰ্ত্তমান বেজেরডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন) ও পরে পয়োগ্রামে বসতি করেন। এই হিঙ্গু সেনই পয়োগ্রামের হিঙ্গুবংশের আদি। তাঁহার গণ নামক অন্য ভ্রাতা তেঘরিয়ায় এবং মাধব মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচথুপিতে বাস করেন। হিঙ্গুর পৌত্র—নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। নিধিপতির ধারা পয়োগ্রামে থাকেন এবং আদিত্যের ধারা ইনায় ও উমাপতির ধারা পূর্ব্ববঙ্গে যান। উমাপতির বংশধর ‘নাড়ী-প্রকাশ’। রচয়িতা শঙ্কর সেন কবিরাজ পয়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত- বিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন এই উমাপতি-বংশের উজ্জ্বল রত্ন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নির্মাণের পর পরলোকগত হইয়াছেন। নিধিপতির পৌত্র রাম ও পীতাম্বর; পীতাম্বরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়রাম খান্দারপাড়া বাস করেন। জয়রামের পৌত্র মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্রশেখরের পরিচয় এবং তদ্বংশীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৪শ পরিচ্ছেদ)। রামের পুত্র প্রভাকর বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রভাকরের সন্তানগণ সৎক্রিয়ান্বিত মহোজ্জ্বল কুলীন। সেই জন্য ‘পয়োগ্রামের প্রভাকর’ নামে একটি বিশিষ্ট থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশে যে কত কবিরাজ, কবিকণ্ঠাভরণ, কবিচিন্তামণি এবং কবীন্দ্র প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ভিষণ্বর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ কবীন্দ্র, কালিদাস সেন প্রভাকর বংশের মহারত্ন। প্রভাকরের ভ্রাতা ধর্ম্মাঙ্গদের বংশীয়গণ পয়োগ্ৰাম হইতে সেনহাটি আসেন। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন সেনহাটির হিঙ্গু বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন

কুশলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গণ (গণপতি) তেঘরিয়ায় ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণব সেখান হইতে সেনহাটি আসিয়া গণপাড়ায় বাস করেন। সে কালের বহু আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ-প্রণেতা এই গঙ্গাধর এবং এ যুগের বিশ্রুতকীর্তি কবিরাজ পীতাম্বর সেন এই ‘গণ’-পর্যায়ের কৃতী সন্তান।

শক্তি-গোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল হারাইয়া বংশজ হইয়া যান। উহাদের একটি থাককে পুখুরিয়া বলে। সেই ধারার শিয়ালগণ যশোহরের উত্তরাংশে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায় বাস করিতেন। মহীশালা হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন।

ধন্বন্তরি গোত্র। এই গোত্রীয় শ্রীহর্ষ রাঢ়দেশ সেনভূমে রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কমল ও বিমল; বল্লাল সেনের সময় কমল পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব পান। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন পিতা-পুত্রে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহা সুবিদিত। উহার ফলে বিমল লক্ষ্মণ সেনের নিকট কৌলীন্য পান এবং কমল নিস্কুলীন হইয়া যান। বিমলের পুত্র বিনায়ক অষ্টকুলীনের অন্যতম। বিনায়কের পুত্র ধন্বন্তরি, তৎপুত্র গাণ্ডেয়ী, তাঁহার ৬ পুত্র মধ্যে হিঙ্গু সেন কৌলীন্য-খ্যাতিসম্পন্ন; এই হিঙ্গু সেন রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটিতে আসিয়া বাস করেন।[৫] ‘কবিকণ্ঠহারে’ আছে (৪৭ পৃ) :

‘ষণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনো কৌলীন্যে খ্যাতিমিয়িবান্।

রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যবাস সঃ’

কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্ব্বনাম ছিল ‘ছুঁচো খালি,’ হিঙ্গু সেন আসিয়া উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্তন করিয়া ‘সেনহাটি’ নাম দেন। ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল বা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।[৬] কিন্তু তাহা এখনও বিচারসহ হইতে পারে নাই। সুতরাং হিঙ্গু সেনকেই সেনহাটির বৈদ্যনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি। দুহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের দুইজন, তাঁহারা সমসাময়িক। দুহির পৌত্র ও বিনায়কের প্রপৌত্র উভয়ের নাম হিঙ্গু সেন। প্রথম হিঙ্গু শুভরাঢ়ায় বৈদ্যনিবাস নাই। সুতরাং সেনহাটিকেই আদি স্থান ধরিতে পারি এবং সেইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। খৃষ্টীয় চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনহাটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার নামকরণ হয়। ৭

হিঙ্গু সেনের তিন পুত্র : উচলি, ডমন ও বিকর্ত্তন। উচলির কোন কোন ধারায় ‘হামবৈদ্য’ সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংস্রব হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪০শ পরিচ্ছেদ)। অপর এক ধারা বেন্দার কৃষ্ণাত্রেয় দেব-বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। ডমনের কন্দর্প, রাম, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতি পৌত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ডমনের ধারা সেনহাটি, মূলঘর ও ভট্টপ্রতাপে আছেন, তাঁহারা মহাকুলীন। লক্ষণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়া গিয়া হোগলডাঙ্গায় বাস করেন। তথা হইতে উঁহারা এক্ষণে মূলঘর ও সোনাখালিতে বাস করিতেছেন। কবিরাজ দেবীচরণ সেন, অন্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনামা শন্তুসেন মহাশয়গণ এই লক্ষ্মণ-বংশীয়। শত্রুঘ্নের বংশ ছোট- কালিয়ায় বাস করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই বংশীয়। উঁহাদের সন্তানগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও রাজসম্মান-মণ্ডিত। কালিয়ার এই সেনগণ যশোহর-খুলনার মধ্যে একটি আদর্শ হিন্দু-পরিবার এবং সৌভ্রাত্র গুণের দৃষ্টান্তস্থল। যশোহরের ভূতপূর্ব্ব উকীল সরকার যোগেন্দ্রচন্দ্র, খুলনার বর্ত্তমান উকীল সরকার মহেন্দ্রচন্দ্র এবং হাইকোর্টের উকীল সুরেন্দ্রচন্দ্র, শুধু জ্ঞানবত্তায় নহে, অমায়িকতার জন্যও খ্যাতনামা।

হিঙ্গু সেনের অন্য পুত্র বিকর্ত্তনের ধারা সেনহাটিতে আছেন। সেনহাটির বিকর্ত্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ। বিকর্তনের দুই-এক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্তন মধ্যে এক বংশের নবাবদত্ত উপাধি ছিল-বক্সি। ভূতপূৰ্ব্ব হাইকোর্টের উকীল বাগ্মিপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন, খুলনার ভূতপূর্ব্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী সেন, রিপণ কলেজের ভূতপূৰ্ব্ব অধ্যক্ষ সুবিদ্বান্ ত্রিগুণাচরণ সেন এই বক্সি-বংশের কৃতী পুরুষ। মহাপণ্ডিত বিনোদরাম সেন কবিরত্নাকর, ‘সখা’-প্রবর্ত্তক বালকবন্ধু প্রমদাচরণ সেন, সেনহাটির বিকর্ত্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন। কালিয়ার ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার মোহিতকান্ত সেন বিকর্ত্তন বংশের সুসন্তান।

মৌদ্গল্য গোত্ৰ। এই গোত্রীয় চায়ু ও পন্থদাস বংশের কথা বলিব। চায়ু-বংশীয়গণের কুলগত উপাধি দাসগুপ্ত, নবাব সরকার হইতে কেহ কেহ মজুমদার ও রায় উপাধি লাভ করেন। চায়ুর পুত্র পুরন্দর; উঁহার প্রপৌত্র প্রজাপতি ‘সপ্তস্বরা’ নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রজাপতির তিন পুত্র : অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুদাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও বিষ্ণুদাস সমধিক বিখ্যাত, এই দুইজন হইতে চায়ুদাস বংশের দুইটি প্রসিদ্ধ ধারা নামিয়াছে। তন্মধ্যে সেনহাটি অরবিন্দ দাস-বংশের এবং মূলঘর বিষ্ণুদাস বংশের আদিস্থান। সেনহাটির অরবিন্দ বংশে ‘সদ্বৈদ্য- কুলপঞ্জিকা’র গ্রন্থকার রামকান্ত কবিকণ্ঠহার, ‘সদ্ভাবশতক’-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সৰ্ব্বজনবিদিত। প্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ, এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর কুমুদ্বন্ধু দাসগুপ্ত এই বংশের কৃতী সন্তান। অরবিন্দ-বংশের বহু শাখা ক্রিয়াদোষে কুলজ ও হীনবংশজ ভাবাপন্ন হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেছেন। যাঁহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাটির রমানাথ কবি-সার্বভৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্দতুল্য শোভমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগ ও ফিরিঙ্গি উৎপাত জন্য চায়ু ও পন্থদাস বংশীয় অরবিন্দ ও নয় দাসের সন্তানগণ সেনহাটি হইতে সৰ্ব্ববিদ্যা গুরু এবং হড়পুরোহিত সঙ্গে লইয়া কালিয়া ও বেন্দায় গিয়া বাস করেন। বেন্দার সর্ব্ববিদ্যাগণ দেশবিখ্যাত। অরবিন্দ বংশীয় কবিকণ্ঠহারের ভ্রাতুষ্পুত্রই কালিয়ার এই নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত। মধুসূদনের পৌত্র রামকেশব দাস কবিশেখর। তাঁহার ভগিনী যে শক্তিবংশে পরিণীতা হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যতীশচন্দ্র এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র (I.C.S) সেই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কালিয়ার অরবিন্দ-বংশে যে কত মনস্বী ও যশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিতেছি : বহুগ্রন্থ প্রণেতা সুকবি ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, খ্যাতনামা উকীল সুখময় ও প্রাণশঙ্কর এবং বরিশালের স্বনামধন্য উকীল সরকার গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। জয়দাস-বংশের কেহ যশোহর-খুলনায় নাই। বিষ্ণুদাস – বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদার বংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৪৭শ পরিচ্ছেদ)। এখানে পৃথকভাবে কিছু দিবার নাই।

মৌদ্গল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থদাসের পুত্র নৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আসেন। নৃসিংহের পুত্র নয় দাস। নয় দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাকরের সন্ততিগণের ধারা মাত্র কালিয়া ও বেন্দায় আছেন।

কাশ্যপ-গোত্র। ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধারা যশোহর-খুলনায় নাই। অপর কুলীন কায়ু গুপ্তের পুত্র বনমালী সেনহাটিতে আসেন, অন্য কেহ বঙ্গে আসেন নাই। বনমালীর পুত্র কার্পটি ও মধুসূদনের সন্তানগণ সেনহাটি, ইত্না ও উৎকূল গ্রামে বাস করিতেছেন। অপর দুইটি মাত্র শাখার সন্ধান লইয়াছি; একটি খুলনা জেলার কেরলকাতা ও ভাণ্ডারপাড়ায়, অপরটি যশোহরে ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী গয়েশপুরে বাস করিতেছেন। উভয়ই রাঢ় হইতে আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশ এবং পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কৃষ্ণানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈদ্য নিযুক্ত হইয়া যশোহরে আসেন; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিত্যের সাংঘাতিক পীড়ার চিকিৎসা করিয়া ভূমিবৃত্তি লাভ করেন। কৃষ্ণানন্দ ও তৎপুত্র জানকীবল্লভ কেরলকাতায় বাস করেন; জানকীবল্লভের পুত্র মুকুন্দরাম ডুমুরিয়ার নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডারপাড়ায় আসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখ্যাত। কবিরাজ হীরালাল ও মন্মথ নাথের নাম উল্লেখযোগ্য। গয়েশপুরের বৈদ্যবংশের পূর্ব্বপুরুষ রামশঙ্কর নলডাঙ্গার রাজা রামশঙ্করের বন্ধু ও রাজ কবিরাজ ছিলেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, তিনি রাধাবল্লভ বিগ্রহ লইয়া শ্রীখণ্ড হইতে নলডাঙ্গায় আসেন। রাজা ইঁহাদিগকে বহুবিঘা নিষ্কর দিয়া প্রথমতঃ বেজপাড়ায় ও গয়েশপুরে বসতি করান। উঁহারা সে নিষ্কর এখনও ভোগ করিতেছেন। কবিরাজ রামশঙ্কর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ বলিয়া দিয়া নিজের গঙ্গাযাত্রা নিজে করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহেন্দ্রনাথ (L.M.S.) জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের গৃহে আজিও রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেবা চলিতেছে।

কায়স্থ-সমাজ

যশোহর-খুলনার কায়স্থ সমাজ বঙ্গদেশের সারাংশ। তবে একথা চারিশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে যেমন খাটে, অপর দুই শ্রেণী অর্থাৎ উত্তরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সম্বন্ধে তেমন খাটে না। সেন রাজগণের রাজত্বকালে বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকূপা অঞ্চলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এখনও সেখানে ঐ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখা বৰ্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং সীতারামের কর্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্দ্রদিগের স্কুলকথা কিছু বলিয়াছি (৩৪শ ও ৪৬শ পরিচ্ছেদ)। বারেন্দ্র মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর লইয়া শৈলকূপার বারেন্দ্র সমাজ স্থাপিত হয়।

চাঁচড়া-রাজবংশ ও রাজা সীতারামের বংশকথা উপলক্ষ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কথা বলিয়াছি (৩৪শ ও ৪৬শ পরিচ্ছেদ)। ঐ সমাজে বাৎস্য-সিংহ ও সৌকালিন-ঘোষ এই দুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্ত্তমান; চাঁচড়ার রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ (২য় অংশ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫/৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে রাজা সীতারাম রায় দাসবংশীয় এবং তাঁহার কয়েকঘর মৌলিত আত্মীয় মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। সীতারামের শ্বশুর সরল খাঁ ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কুলীন, তিনি মহম্মদপুরের সন্নিকটে ঘুল্লিয়ায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বংশ এক্ষণে নিরন্বয় (৪১শ পরিচ্ছেদ)

বঙ্গজ কায়স্থ।। বঙ্গজ কায়স্থগণের একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়, সে পরিচয়ও পূর্ব্বে দিয়াছি (১ম অংশ, ৯ম পরিচ্ছেদ)। ঘটকেরা বলেন, বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিম্নে ইদিলপুর ও বিক্রমপুর, তৎপরে ফতেহাবাদ ও বাজু প্রভৃতি স্থানীয় অন্যান্য সমাজ।[১০ রাজা বসন্ত রায় সর্ব্বজাতীয় প্রধান কুলীন আনিয়া যশোহর-সমাজ গড়িয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপান্বিত শাসনতলে সে সমাজ চন্দ্রদ্বীপকেও অধোনত করিয়াছিল। এখন ততটা না থাকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-সমাজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। পুরাতন যশোর-রাজ্যই এ সমাজের ক্ষেত্র ছিল, এখন তাহা খুলনা ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। আধুনিক যশোহরে বঙ্গজের বসতি বড় কম; ইন্না ও সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েক ঘর আছেন, উহাদের কথা বলিয়াছি (৩০শ ও ৪৭শ পরিচ্ছেদ)। খুলনার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় নানা স্থানে এবং বাগেরহাটের অন্তর্গত হাবেলী পরগণায় বঙ্গজের বাস আছে।

বঙ্গজদিগের মধ্যে বসু, ঘোষ ও গুহ কুলীন; মিত্রও কুলীন ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ বংশ পোষ্যপুত্রে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হইয়া গিয়াছেন।[১১] এতদ্ভিন্ন দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যল্য, এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রভৃতি ১৯ ঘর মহাপাত্র বঙ্গজ-সমাজভুক্ত। ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর কুলীন, বংশজ এবং মৌলিকের মধ্যে দত্ত ও দাস বংশ মাত্র আধুনিক যশোহর-সমাজে বর্ত্তমান, মিত্ৰবংশ বা অন্য মৌলিক বংশ নাই। তাই বলিতেছিলাম, এ সমাজ প্রধানতঃ কুলীনের সমাজ।

কুলীনদিগের মধ্যে ঢাকা-মাল্খা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃথ্বীধর ও রাঘববসু-বংশীয় বসুকুলীনগণ ইছামতী-কূলে শ্রীপুরে, এবং গাভবসু-বংশীয় রায়চৌধুরিগণ বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী ভৈরব তীরবর্ত্তী হাবেলী পরগণায় কাড়াপাড়া, উৎকূল প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কাড়াপাড়া বসুবংশের বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি (৪৭শ পরিচ্ছেদ)। ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ বংশীয়গণ বাঁশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধারা শিবহাটি ও হাবেলী পরগণার অধিবাসী। গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় ‘রায়’ উপাধি বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাঁহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি ভূষিত হইয়া নূরনগর, কার্টুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪-পরগণার মধ্যবর্ত্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন; উৎকূলের রায়গণের রাজোপাধি নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৩৫শ পরিচ্ছেদ)। উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে বাস করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুলনার ভূতপূর্ব বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, কলিকাতার প্রখ্যাতনামা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (L.R.C.P., London)[১২] এবং সুপণ্ডিত ও সুবক্তা গীতি কাব্যতীর্থ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী এতদ্ব্যতীত বিনগুহ বংশীয় রায়চৌধুরীরা বাঁশদহে বাস করিতেছেন।

বংশজদিগের মধ্যে বাকসা, বাঁশদহ ও শিবহাটির ‘হংস’-বসুগণ এবং শ্রীপুরের কার্ণাঘোষ ও ‘সরকার’ উপাধিযুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। রায় সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণবংশীয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে (৪৬শ পরিচ্ছেদ)। এই পবিত্র কুলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জন্ম। তিনি ‘বঙ্গের বীর পুত্র’ নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কাব্য গ্রন্থের লেখক। তাঁহার পিতা মোহনচাঁদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র জমিদার সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কার্টুনিয়া গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন (২৪শ পরিচ্ছেদ)।

বঙ্গজ মৌলিকদিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদ্গল্য দত্ত এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদারগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সিংগাতির দত্ত রায়েরা বসন্ত রায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১ম অংশ, ১২শ পরিচ্ছেদ)। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং ইউনিভার্সিটি আইন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মজুমদার শ্রীপুরের দাস বংশের উজ্জ্বল রত্ন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ। কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা বল্লালী যুগে রাঢ়ের দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কূলের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শস্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢ়ে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিকের উপনিবেশ, দস্যুর উৎপাত ও বর্গীয় হাঙ্গামা ঘটিতেছিল, তখন ক্ৰমে ক্ৰমে অভিযান- পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপারে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়াছিলেন মৌলিকেরা, তাঁহারাই শেষে মূল বাসিন্দা হইয়া কুলীনদিগকে সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধান্য বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রলোভন কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা ঐহিকের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়া যশোহর-খুলনায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির গূঢ় তত্ত্ব এবং কৌলীন্যের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তবুও এস্থলে একান্তপক্ষে যাহা না বলিলে নয়, এমন দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইবে। দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বসু ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ ও দাস— এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চন্দ্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষ্ণু, ব্রহ্ম প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া সমাজ ছিল, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ঘোষদিগের সমাজ বালী ও আনা, বসুদিগের মাহিনগর ও বাগাণ্ডা এবং মিত্রদিগের বড়িষা ও টেকা। এই সকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের অধিকাংশ শাখা যশোহর- খুলনায় বৰ্ত্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত খানাকুলের বসু সর্ব্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্যস্থানের কুলীনগণ যশোহর-খুলনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থন নহেন।

বল্লাল ও তদ্বংশীয় দনৌজামাধবের সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) সকল কুলীনের সমীকরণ বা একযায়ী করিয়া নবরঙ্গকুল গঠন ও পূর্ব্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কল পাঁচটি : মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ। শেষোক্ত চারিজনের দ্বিতীয় পুত্রগণও কুলীন, সুতরাং সর্ব্বসুদ্ধ কুল ৯টি, তন্মধ্যে পুরন্দর ছভায়া ও উহার ‘দ্বিতীয় পুত্র’ এই দুই কুলের সৃষ্টিকর্ত্তা। মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে : প্রকৃত, সহজ ও কোমল। মুখ্যের দ্বিতীয় পুত্র কনিষ্ঠ, ৩য় পুত্র মধ্যাংশ ও ৪র্থ জন তেওজ কুলীন; পঞ্চম হইতে অন্য সকল পুত্র ‘মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র’ নামক কুল বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সৰ্ব্বপেক্ষা অধিক হইতেছে।

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই (একযায়ী) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না। পুরন্দর খাঁ যখন ১৩ পর্যায়ের কুলীনদিগের একযাই করেন, তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত ১৩টি পর্য্যায়ের কুলীনদিগের একযাই করেন, তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পৰ্যন্ত ১৩টি পর্যায়ের একযাই হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ২৫– এই সাতটি পর্যায়ের বার মাহিনগর সমাজের বসু-সর্ব্বাধিকারিগণ মুখ্য কুলীন মধ্যে প্রকৃতরাজ নামে সর্ব্বাগ্রগণ্য হন; অবশিষ্ট ছয়বারে বালী সমাজের ঘোষগণ এই রাজতুল্য পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পৰ্য্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের প্রধান ধারা এই : ১৪ গণপতি-১৫ জগন্নাথ— (শিবানন্দ) – (রতিকান্ত)—১৮ রাজেন্দ্র – গোস্বামীদাস – ২০ ভরতচন্দ্র— (রামদেব) – (রামেশ্বর)–২৩ হরেকৃষ্ণ— (ব্রজকিশোর)—২৫ চণ্ডীচরণ। ২৫ পর্যায়ে শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী সর্বাগ্রগণ্য হন এবং চণ্ডীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উপরি লিখিত ধারায় যাঁহাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে দিলাম, তাঁহারা প্রকৃত রাজ হন নাই, অপর ছয়জন হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গণপতি, জগন্নাথ ও রাজেন্দ্র বালীতে বাস করিতেন। গোস্বামী বা গোসাঁই দাস নবাবের দেওয়ান ও দাঁতিয়া পরগণার জমিদার স্বনামধন্য রুক্মিণীকান্ত মিত্র-চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া বর্ত্তমান খুলনার অন্তর্গত কুমিরায় বাস করেন। রুক্মিণীকান্ত সর্ব্বজাতীয় কুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কুলত্যাগ করতঃ মৌলিক হইয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় কুমিরা তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের পূর্ব্বনিবাস এই কুমিরায়। গোসাঁই দাসের পুত্র ভরত প্রকৃতরাজ হন, তৎপুত্র রামদেব কালিদাস রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া বাঘুটিয়ায় বাস করেন। রামদেবের পৌত্র হরেকৃষ্ণ প্রকৃতরাজ হন; তৎপুত্র ব্রজকিশোরের সময়ে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খৃঃ) বাঘুটিয়ার নূতন বাটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎসুত চণ্ডীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি। তিনি বহু পরিত্যক্ত কায়স্থ বংশের সমন্বয় ও সমুন্নতি সাধন করিয়া দেশমধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। চণ্ডীচরণের পুত্র কৃষ্ণচরণের সময় কলিকাতার সাতুবাবু নাটুবাবু এক্যাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। কৃষ্ণচরণের প্রথম পুত্র কুলইচরণের অকালমৃত্যুতে তৎকনিষ্ঠ হরিচরণ প্রকৃতমুখ্য বলিয়া গণ্য হন। এখন হরিচরণ ও তৎকনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশাভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং উহাদের কনিষ্ঠ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমাজে কৌলীন্যে অগ্রগণ্য। তবে এক্ষণে একযাই হইলে প্রকৃতরাজ হইবার অধিকার ও ধারায় আর বর্ত্তিবে কিনা সমস্যার বিষয় হইয়াছে।

এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহর-খুলনার মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থের প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গতঃ দুই একজন খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘোষ বংশের দুইটি সমাজ, বালী ও আনা। তন্মধ্যে বালী-সমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাঘুটিয়া, কুমিরা, গোণালি, মহিষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো- মাগুরা, বাসড়ী ও কুরিগ্রামে এবং আনা-সমাজের ঘোষগণ বিদ্যানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া, খরসঙ্গ, কোড়ামারা, নওয়াপাড়া, মাগুরখালি, হদ্, ভদ্রবিলা, কলাগাছি ও মৈষাঘুনী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। পোলো-মাগুরার ঘোষবংশে প্রসিদ্ধ ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলালের জন্ম হয়; এবং বিখ্যাত উকীল অম্বিকাচরণ ঘোষ ও ‘বসুমতী’ সম্পাদক ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ চৌগাছার ঘোষ বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আলিপুরের উকীল সরকার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিদ্যানন্দকাটীর অধিবাসী ছিলেন। তৎপুত্র মান্যবর চারুচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান হাইকোর্টের জজ্। আনা-সমাজের বংশজগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন; চূড়ামণকাটী, খেদাপাড়া ও বাগডাঙ্গার ঘোষগণের মূল পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া ঘটকের কবিতা আছে।

বসুবংশের দুইটি সমাজ, বাগাণ্ডা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাণ্ডার বসু কুলীনগণ কুমিরা, জঙ্গলবাধাল, পাঁজিয়া (জেয়ালার বসু), হরিশঙ্করপুর, আল্কা, গোটাপাড়া, কাটিপাড়া, রাধানগর, কোলা-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, শুভরাঢ়া, মাছিন্দিয়া প্রভৃতি স্থানে, এবং মাহিনগর-সমাজের কুলীনগণ কুমিরা, মাগুরা, বিভাগদি, বিদ্যানন্দকাটি, খলিসাখালি, মূলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, মধুদিয়া (‘মীরবহর’ বসু), ধোপাদি, ভাড়া সিমুলিয়া ও বাঁকা প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন। পাঁজিয়ার রাজা পরেশনাথের কথা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি (১ম অংশ, ১১শ পরিচ্ছেদ)। প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রাসবিহারী বসু, সব্জজ্ রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল নরেন্দ্রকুমার বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেসন্স জজ্ বীরেন্দ্রকুমার বসু (I.C.S) বিদ্যানন্দ কাটির বসুবংশকে দেশবিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ বসু হরিশঙ্করপুরের অধিবাসী। বাগাণ্ডা বসুবংশীয় বংশজেরা পাইকপাড়া, শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজেরা বেলফুলিয়া, বিছালী, কোদলা, ঘৃতকান্দিতে বাস করিতেছেন। বেলফুলিয়ার বসুচৌধুরীদিগের কথা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজা সূর্য্যদেব বসু খুলনার অন্তর্গত শোভনা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। তথায় তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে।

মিত্রদিগের দুইটি সমাজ বড়িষা ও টেকা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড়িষা এখনও সমাজস্থান; টেকার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বড়িষার মিত্রগণের প্রধান ধারা কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত। এতদঞ্চলে বড়িষার মিত্রগণের প্রথম বসতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী পাঁজিয়ায়। অনেক স্থানের মিত্রগণ এই দুইস্থানের পরিচয় দিয়া থাকেন। কবিলপাড়ায় এখনও মিত্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। পাঁজিয়া, সাতাইসকাটি, মিক্সিমিল, রাডুলি, কাটিপাড়া ও মৈষাঘুনী গ্রামে পাঁজিয়ার ধারা এবং গুয়াতলী, পাগলা, পাইকপাড়া, দেয়াড়া প্রভৃতি স্থানে গুয়াতলীর মিত্রগণ বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত চৌবেড়িয়া, বাসড়ী, দুৰ্ব্বাডাঙ্গা ও মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন। বড়িষা-সমাজের বংশজেরা বাঘুটিয়া, খাজুরা, ধুলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রসিঙ্গা, রাজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভনা, টিপ্না প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি, রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণে যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। ধুলগ্রামের মিত্রবংশের বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি (৩৮শ পরিচ্ছেদ)। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ও গ্রন্থকার উপেন্দ্রগোপাল ত্রিলোচনপুরবাসী; বনগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান উকীল তারাপ্রসাদ গুয়াতলীর অধিবাসী; বর্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর মিত্র বংশীয় (২য় অংশ, ৫ম পরিচ্ছেদ)। বাগেরহাটের প্রধান উকীল অঘোরনাথ পাঁজিয়ার নিকটবর্ত্তী সাতাইসকাটিতে বাস করিতেন। খাজুরার মিত্রবংশে খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র (Dr. P. C. Mitra, Ph.D.) সৰ্ব্বত্র সুবিদিত। পাঁজিয়ার নন্দরাম মিত্র ও মিক্সিমিলের জয়মিত্র প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন। মিত্রবংশে এমন আরও কত ঘটকের কথা শুনা যায়। বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থকারের বংশগত সম্পত্তি। কুমিরাবাসী দেওয়ান রক্মিণীকান্ত মিত্রের গোষ্ঠীপতি মৌলিক হইবার কথা বলিয়াছি। তদ্বংশীয়েরা এখন দাঁতিয়া, কড়রা, সিঙ্গাহাড়িগড়া প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন। যশোহর জেলা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্মনিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। টেকা সমাজের মিত্রদিগের সংখ্যা বড়ই কম; ইত্না, মহেশ্বরপাশা ও বেলফুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিকগণের মধ্যে দেব, দত্ত, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ প্রখ্যাত। দেববংশের বহু শাখা; সে পরিচয় এবং ‘বোধখানার চৌধুরী’ বংশের কাহিনী পূর্ব্বে দিয়াছি (৪৭শ পরিচ্ছেদ); বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই বংশের গৌরবস্তম্ভ। আলতাপোল, শোলগাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, উত্তরপাড়ার নিয়োগী এই বংশীয়। আলিপুরের উকীল বন্ধুবিহারী মল্লিক সাতবাড়িয়ার অধিবাসী। দেবদিগের আরও দুইটি সমাজ আছে— কর্ণপুর ও চিত্রপুর। তন্মধ্যে কর্ণপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বক্সী, দেয়াপাড়ার মজুমদার, সুবলকাঠি ও রুদাঘরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাঁজিয়া, আল্ল্কা ও কছুন্দীর সরকার বলিয়া খ্যাত। কোটাকোলের সরকারগণ চিত্রপুরের দেব। রুদাঘরার বসন্তকুমার হালদার খুলনার প্রবীণ উকীল এবং হেমন্তকুমার মুন্সেফ ও হাইকোর্টের উকীল ভূধর হালদার সুপরিচিত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত পাওয়া যায়; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বালীর দত্ত, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্যপ গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, এবং কল্কীশ-গোত্রীয় বিঘটিয়ার দত্ত। তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বালীর দত্তগণ, নড়াইলের রায়, দত্ত ও সরকার উপাধিযুক্ত (২য় অংশ, ৫ম পরিচ্ছেদ), সাহসের দত্তচৌধুরী, মৌভোগের রায়চৌধুরী, ভগবান নগরের রায়, সেনহাটির মুস্তৌফি, এবং সিদ্ধিপাশা, কছুন্দী, মুক্তীশ্বরী ও ধোপাদি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। নড়াইলের কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (২য় অংশ, ৫ম পরিচ্ছেদ)। বটগ্রামের মৌদ্গল্য দত্তগণ রাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা, বনগ্রাম, ঢাকুরিয়া (মজুমদার), পাইকপাড়া, চাঁচড়ী, নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে সগৌরবে বাস করিতেছেন। ঢাকুরিয়ার হৃদয়নাথ মজুমদার সব্জজ্ ছিলেন। কাশ্যপ দত্তগণ কাল্না কামটানায় বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার কবিকুল-চূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহর-সাগরদাঁড়ির কাশ্যপ দত্তবংশের নাম বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। বিষটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ কালিদাস রায় বাঘুটিয়া, বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বসু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (৩৪শ পরিচ্ছেদ); তদ্বংশীয় কেশবলাল রায়চৌধুরী যশোহরের সরকারী উকীল। বিঘটিয়ার দত্তেরা বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাসুকি-গোত্রীয় সেনবংশের পরিচয় ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রায়েরকাটি, বনগ্রাম, মঘিয়া ও চিংড়াখালিতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অন্য শাখা যশোহরের অন্তর্গত সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর ও পুটিয়া এবং খুলনার অন্তর্গত দামোদর, পীলজঙ্গ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী।

সিংহ-বংশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহর-খুলনায় আছে। ১ম, বাৎস্য গোত্রীয় আনুলিয়ার সিংহ; বারভুঞার অন্যতম রাজা মুকুন্দরাম রায় এবং তৎপুত্র সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাতা সত্রাজিৎ এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুরের সিংহগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন (খুলনা) মাগুরার রায়চৌধুরী, পাঁজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির (সিংহ) রায় এবং ভেরচি ও আমাদির সিংহগণ আনুলিয়ার সিংহ। ভেরচির সিংহগণের পূর্ব্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পর্যায়ের কুলীনগণের একযায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্ৰেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী পাঁজিয়ার সিংহ-বংশীয় ছিলেন। ২য়, অত্রি গোত্রীয় সিংহ; ইহারা প্রথমতঃ বর্ণীগ্রামে, পরে তথা হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে বাস করেন। বেলফুলিয়ার দানবীর দীননাথ এবং তৎপুত্র সুপণ্ডিত যোগেন্দ্র কুমার সিংহের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২য় অংশ, ৯ম পরিচ্ছেদ)।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়পুরের গুহ, মহেশ্বরপাশার মজুমদার ও মথুরাপুরের বসি সমধিক উল্লেখযোগ্য। যশোহর-খুলনার মধ্যে কি দক্ষিণ রাঢ়ীয় বা কি বঙ্গজ, উভয় শ্রেণীরই গুহ বংশীয়দিগের স্বভাবগত তেজস্বিতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অন্যান্য মৌলিকদিগের মধ্যে পাঁজিয়া, মৌভোগ ও বিষ্ণুপুরের বিষ্ণু মজুমদারগণ, নতা ও নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ, শোলপুর, তপনভাগ ও ভয়াখালির শাঁকরালি-সমাজভুক্ত দাসগণ, সত্রাজিৎপুরের পাল ও খরসঙ্গের পালিতগণ, পবহাটি ও বাগডাঙ্গার মজুমদার উপাধিধারী রাহা এবং নন্ধা ও রাজপাটের রাহাগণ, রাখালগাছির নাগ চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটীর নাগ- মজুমদারগণ, রায়পাশার সোমচৌধুরিগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিযুক্ত এবং নন্দনপুরের নন্দীগণ, দামোদরের ব্রহ্ম, মিক্সিমিলের রক্ষিত ও খিমা সমাজভুক্ত শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানের চন্দ্রগণ কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। ভূগিলহাটের শাঁকরালি দাসবংশে হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম; নন্ধা-নিবাসী রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা খুলনা ডিষ্ট্রাক্ট বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় চেয়ারম্যান; দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। চুঁচুড়ার বিখ্যাত সোমবংশীয় রাজবল্লভ ও রায়দুর্লভ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধুমতীকূলে রায়পাশায় বসতি করেন এবং রাজা সীতারামের নিকট হইতে চৌধুরী উপাধি পান। চুঁচড়ার সোমবংশীয় বিহারের সুবাদার মহারাজ জানকীনাথ এবং তৎপুত্র ‘মহারাজ মহীন্দ্ৰ’ দুর্লভরাম সোম কিভাবে নাবাব আলিবর্দ্দী ও সিরাজের রাজত্বে রাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই।

জাতিভেদ অনুসারে যশোহর-খুলনার উচ্চজাতীয় লোকসংখ্যার একটা সাধারণ হিসাব সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উভয় জেলার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের অনুপাত যশোহরে শতকরা ৬২ জন, খুলনায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮ লক্ষ। অবশিষ্ট ১৪ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ৯০ হাজার, বৈদ্য ৪ হাজার। অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সমষ্টি অপেক্ষাও পায় ৩ এর ১ ভাগ অধিক। আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভুঞা বা রাজাই কায়স্থ; আলোচ্য দুই জেলায় জমিদারের সংখ্যা তাঁহাদের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে ব্রাহ্মণ। বৈদ্য ভূম্যধিকারী বড়ই কম। উচ্চরাজকার্য্যে এবং চাকরী ক্ষেত্রে কায়স্থ ব্রাহ্মণের অবাধ প্রতিপত্তি হইলেও শিক্ষিতের অনুপাত ও শিক্ষালাভের চেষ্টা বৈদ্যের মধ্যেই অধিক। কায়স্থব্রাহ্মণের বিশাল সমাজে লোকসংখ্যা অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লোক উহার অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে হেয়কাৰ্য্যে লিপ্ত ও হীনাবস্থাপন্নের সংখ্যা কম নহে; একই জাতির মধ্যে আভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্য স্বজাতি-প্রীতির মাত্রা বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। অপরপক্ষে স্বল্পসংখ্যক বৈদ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ফলে শিক্ষা ও উন্নতির পন্থা সুগম হইয়াছে। বৰ্ত্তমান সময়ে যশোহর ও খুলনা উভয়স্থলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ও ভাইস- চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি অবৈতনিক উচ্চপদগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ত, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সমাজে বৈদ্য-কায়স্থের যে বিদ্বেষভাব জাগিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কতক প্রশমিত হইয়াছে। এখনও এদেশীয় কতক বৈদ্যসন্তান অনুপনীত থাকিলেও, বৈদ্য সমাজে উপনয়ন পদ্ধতি স্থায়িভাবে প্রচলিত হইয়াছে; এখন আর সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি কায়স্থ-সমাজে উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্জন্য সমাজে কলহ ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলেও বিশাল কায়স্থ সমাজের বিস্তৃতির অনুপাতে উহার গতি বড় মন্থর। কয়েকটি কুলীন প্রধান কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে শীর্ষোত্তোলন করিতেছেন না এবং কায়স্থ-সমাজে এ জাতীয় কর্মীর অভাব বশতঃ চেষ্টার ফল আশাপ্রদ বা সন্তোষজনক নহে। বিশেষতঃ অনেকস্থলে উপনয়ন সংস্কারকে কার্য্যতঃ ধর্ম্মসাধনের সহায়ক বলিয়া না ধরিয়া অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে করা হয়। এইজন্য উহা সদাচারনিষ্ঠা জাগাইয়া সংস্কারের প্রকৃত ফল প্রদান করিতেছে না। আন্দোলনের গণ্ডগোল মিটিলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। তবে সমাজ মধ্যে আত্মকলহ নিবারণ জন্য যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উদারতার প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবশাখা সম্প্রদায়। বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন বর্ণের নিম্নেই যাঁহাদের আসন, যাঁহাদের জল আচরণীয়, যাঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অনুরূপ, তাঁহারা নবশাখ বলিয়া পরিচিত, কারণ উহারা ৯টি শাখাভুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরশুরাম এই ৯টি জাতির সাহায্য লইয়া ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্য ইঁহাদিগকে নবশাখা না বলিয়া নব শায়ক (বাণ) বলা হয়। আমরা প্রথম খণ্ডে (১৬৭-১৭৫ পৃ) নবশাখের কথা বলিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন্য উহাদের তালিকা দিতে হইল। এই তালিকাসুচক সংস্কৃত শ্লোকটি এই :

‘গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্ৰী মোদকঃ বারুজী।

কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ’

অর্থাৎ গোপ (সগোপ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক (কলু নহে), তন্তুবায় (তাঁতি), মোদক (ময়রা, কুরি), বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার (কামার), নাপিত (ক্ষৌরকার নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ ময়রা)— এই নয়টি জাতি সমাজে সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত। ইহা ব্যতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি), কাৎস্য বণিক (কাঁসারি), এই তিন সম্প্রদায়ও নবশাখের তুল্য। বণিকদিগের মধ্যে সুবর্ণবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত হইয়াছিলেন, নতুবা সুবর্ণ অপেক্ষা কাংস্যের মূল্য অধিক হইত না। যশোহরের উত্তরাংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের নিকটবর্ত্তী সাঁকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে উল্লেখিত হইয়াছে। যে বণিকদিগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের বাহিরে দূরদেশে যাইত, তাঁহাদের বৈশ্যত্বে সন্দেহ করিবার কছুি নাই এবং নবশাখের মধ্যে সকলেই বৈশ্যবৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। ব্যবসায়ের সামগ্রী, আর্থিক অবস্থা ও দেশকালপাত্র দোষে উঁহাদের মধ্যে আচার-ব্যবহারের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু যখন তাঁহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া বৈশ্যত্বের দাবি করেন, শাস্ত্রযুক্তি সাহায্যে উহা সপ্রমাণ করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য অপরাধ বিস্মৃত না হইয়া, সেই উন্নতিকামী জাতিকে বাধা দিয়া চাপিয়া রাখিবার কি হেতু আছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না। উর্দ্ধগামী হইলে কোমল ছত্রককেও কঠিন ভূমিখণ্ডে বাধা দিতে পারে না।

বৈশ্য বারুজীবী।। নবশাখের মধ্যে যশোহর-খুলনায় বারুজীবী বা বারুই জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহরে প্রায় ১১ হাজার এবং খুলনায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাজার হইবে।[১৩ বৰ্ত্তমান সময়ে এই দুই জেলায় ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিকামী জাতি। ইঁহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি যেমন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তেমনই ইঁহাদের জ্ঞান-পিপাসা এবং স্বজাতিপ্রীতি একান্ত প্রশংসনীয়। যশোহরের সর্বপ্রধান উকীল রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বিদ্যাবারিধি (M.A., B.L., C.I.E., M.L.A.) মহোদয় এই জাতির উজ্জ্বলতম রত্ন এবং প্রতাপশালী নায়ক। তাঁহার সর্ব্বেতোমুখী প্রতিভা যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহার সৰ্ব্বতোমুখী চেষ্টা তেমনি স্বজাতিকে স্বল্পকালে উন্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে। আরও অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি সমাজে তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। আমরা এখানে তাঁহার জাতীয় সমাজ সম্পর্কে দুই একটি মাত্র কথা বলিতেছি। ১৩০৮ সালে যদুনাথের প্রবর্তিত ‘বৈশ্য-বারুজীবী সভা’ এই জাতির উন্নতির অন্যতম হেতু। সভার সম্পাদক প্রসন্নগোপাল রায়, বি,এল, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভা হইতে শাস্ত্রার্থ সাহায্যে এই জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, সে চেষ্টা বিফল হয় নাই।[১৪]

বৈশ্য-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত-মজুমদার এবং দাসসরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার প্রভৃতি বংশ সমাজে বিশেষ সম্মানিত লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাদুর যদুনাথের জন্ম। ১৭শ শতাব্দীর শেষে ইহার পূর্ব্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার পাইয়া ‘মজুমদার’ হন, রায় বাহাদুর তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার বাটীতে ঐ আমলের একটি সুন্দর কারুকার্যখচিত জোড়-বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার (M.A. Ph.D.) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্মনিষ্ঠায় লোহাগড়ার সরকার-কুল পবিত্র করিয়াছেন। দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির বিশ্বাসগণ সকলেই শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী; তন্মধ্যে দশানি নিবাসী জমিদার, রায় সাহেব যদুনাথ বিশ্বাস বিদ্যোৎসাহিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।[১৫] তিনি দৌলতপুর কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টী; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল, বাগেরহাট কলেজের সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উক্ত কলেজের উন্নতিকল্পে অক্লান্তকর্মী। নদীর অন্তর্গত কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার বংশে ‘সমসাময়িক ভারত’ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লেখক প্রত্নতত্ত্ববাগীশ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (F. R. Hist. S.) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন বাহিরদিয়া নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নেপালচন্দ্র সেন এম, এ ও IC.S. পরীক্ষোত্তীর্ণ রাখাল চন্দ্র সেন, এম, এ, ভ্রাতৃ্যুগলের নাম উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর যদুনাথের পুত্র কুমার অধিক্রম মজুমদার, বি, এল, সমর-সার্ভিসে ‘সুবেদার মেজর’ হইয়া পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছেন। মহেশ্বর পাশা আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শশিভূষণ পাল মহাশয় দেশে বিদেশে অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড তাঁহার শিল্পবিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক; তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন সপত্নীক তাঁহার গ্রাম্যভবনে গিয়া শিল্পশালা পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

সুবর্ণ বণিক। হিন্দুসমাজে যে সকল জাতি অনাচরণীয় বলিয়া চিহ্নিত, তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক ও যোগী জাতির কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে হাঁহারা যে বড় জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও ধনদৌলতে তাহার পরিচয় আছে। উভয়েই বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও অন্য কারণে রাজকোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত হন। সুবর্ণ মূল্যবান হইলে কি হয়, উহার দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দুসমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। সুবর্ণবণিকগণের সম্বন্ধে স্বর্ণাপহরণের নানা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ স্বর্ণের ব্যবসায়, কুসীদ জীবিকা ও জাতিগত অত্যধিক ধন- লালসাই তাঁহাদের পাতিত্যের প্রকৃত কারণ। যাহা হউক, ইঁহারাও বারুজীবী প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা চিরদিনই বর্ণিমূত্তিধারী ব্যবসায়ী, যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সেখানে ইঁহাদের বাস, সেখানে ইঁহাদের অতুল প্রতিপত্তি; কলিকাতার অর্দ্ধেক ধনী ও রাজপরিবার সুবর্ণ বণিক জাতীয়। নেতৃবিহীন সমাজের বিচারফল যাহাই হউক, ইঁহারা আচারচ্যুত হইলেও যে কাৰ্য্যতঃ বৈশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালী যুগে অত্যাচার পীড়িত সুবর্ণবণিকেরা কিরূপে পশ্চিমবঙ্গে কর্জ্জনা ও সপ্তগ্রামে এবং দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথম খণ্ডে দিয়াছি (১৬৭-১৭৫ পৃ)। উহা হইতে সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি সমাজ হয়। উভয় সমাজের প্রায় দশ সহস্র লোক যশোহর-খুলনায় বাস করিতেছেন।[১৬] সপ্তগ্রামীরা মুড়লীর পার্শ্ববর্তী বচরে এবং দক্ষিণরাঢ়ীরা মহম্মদপুর, ভাটপাড়া, দক্ষিণডিহি, মহেশ্বরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, সাঁইহাটি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দক্ষিণ রাঢ়ে ইঁহারা নদীপথে পোতযানে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে ‘পোতদার’ বা (উহার অপভ্রংশে) ‘পোদ্দার’ বলে। জমিদার বা গবর্ণমেন্টের ধনাগারে খাজাঞ্চী বা মুদ্রাগণনাদি কার্য্য ইঁহাদের এক প্রকার একচেটিয়া; এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্ম্মকেই পোদ্দারী বলে। ইঁহাদের পৃথক্ গুরু পুরোহিত আছেন। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ে এখনও পরমভক্তের অভাব নাই।

বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বচরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বৰ্দ্ধমান হাড়মূল-পাতশালা হইতে কেবলরাম দে বগ্চরে আসিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় আঢ্যবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্মপুত্র এই চারিটি খারিজা তালুক অর্জ্জন করেন। ইঁহার পুত্রপৌত্রগণের সময়ে সম্পত্তি ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হয়। প্রধান বংশধারা এই : কেবলরাম-রামনারায়ণ, গুরু-প্রসাদ; রামনারায়ণ—রায় কালীপ্রসাদ; গুরুপ্রসাদ—আনন্দচন্দ্র চৌধুরী (৪৭শ পরিচ্ছেদ), তারিণীচরণ চৌধুরী। কেবলরামের পৌত্র কালীপ্রসাদ স্বনামধন্য দানবীর; তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধৰ্ম্মে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি সুদীর্ঘ রাস্তাই প্রধান : (১) যশোহর হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী চাকদহ পৰ্য্যন্ত ৫০ মাইল দীর্ঘ সুন্দর সুচ্ছায় রাজবর্ম এখনও ‘কালীপোদ্দারের রাস্তা নামে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে।[১৭] ইহার জন্য কপোতাক্ষী, বেত্রবতী, নাওভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্য বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি ‘চাঁচড়া রোড ষ্টেট্’ নামে তৌজিভুক্ত করিয়া গবর্ণমেন্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে নহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা, ইহা পূর্ব্বে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল; সেই রাস্তার সংস্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট ভৈরবের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি দিয়া কালনা পর্য্যন্ত রাস্তা। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেও ধৰ্ম্মশালা প্রভৃতি নানাকীৰ্ত্তি ছিল। এই সকল জনহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৬ অব্দে, গবর্ণমেণ্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ খেলাত সহ ‘রায়’ উপাধি প্রদত্ত হয়; যশোহরের জজ্ ও কালেক্টর মহামতি সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার সময়ে যশোহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রায় কালীপ্রসাদের খুল্লতাতপুত্র আনন্দচন্দ্রের ‘চৌধুরী’ খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে। বচরের বাবুরা এখনও ধর্মানুষ্ঠানে ও সদাশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত।

যোগিজাতি।। এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথম খণ্ডে কয়েকস্থানে বলিয়াছি। গুপ্তনৃপতিগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর উহারা পুনরায় হিন্দু আচার গ্রহণ করিতে থাকে। পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ন রাখেন, ইহাই তাঁহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। বল্লাল সেনের স্কন্ধে সকল অবিচারের দোষ চাপাইয়া অনেক নিম্নজাতি উচ্চপদবীর দাবি করিতেছেন বটে, কিন্তু সকল পাতিত্যের কারণই যে বল্লাল সেন, তাহা নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়া থাকিবার পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মাত্র, ইহাই তাঁহার দোষ বা শক্তিমত্তার চিহ্ন। সে ব্যবস্থা উল্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত তেজস্বী নৃপতির প্রয়োজন। যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু নিদর্শন এখনও তাঁহাদের মধ্যে আছে; সবিশেষ প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি (১ম খণ্ড, ২৮০-২৯১ পৃ)। জীবিকার জন্য এখন যোগীরা বস্ত্র বয়ন বা বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচর্চ্চা এখনও তাঁহাদের আছে। আমাদের অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্যতীত এখনও যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন করেন, তন্মধ্যে যোগীর সংখ্যা অধিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগৃহে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের স্বহস্তলিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অযত্নে রক্ষিত হইতেছে।[১৮] অধ্যাপকের মত তাঁহাদের ‘ভট্টাচার্য্য’ প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহাদের যে নিষ্ঠা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বহুপুরুষের শাস্ত্রানুশীলনের ফল। যশোহর-খুলনায় প্রায় ২৩ হাজার যোগীর বাস।[১৯] উঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগিসম্প্রদায়ের মুখপত্র ‘যোগি সখা’য় ইঁহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাঁহাদের অবস্থা যাহাই থাকুক, হিন্দুসমাজে তাঁহাদের আধুনিক ব্রাহ্মণত্বের দাবি কখনও স্বীকৃত হইবে না। তবে তাঁহারা যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের অন্যতম আদিম বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার করা চলিবে না।

কৈবৰ্ত্ত জাতি॥ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ত্ত। যশোহর-খুলনায় প্রায় ৮০ হাজার কৈবর্ত্তের বাস।[২০] উহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছেন : হালিক বা চাষী এবং জালিক বা নৌজীবী। তন্মধ্যে নবশাখের পরেই চাষী কৈবর্ত্তের স্থান; উঁহাদের জল আচরণীয় এবং উহাদের বিবাহাদি উচ্চ বর্ণের অনুরূপ। চাষী কৈবর্ত্তেরাই এক্ষণে শাস্ত্রমত লইয়া ‘মাহিষ্য’ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পূৰ্ব্বকালে কৈবর্ত্তেরা যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিরূপে চাষী কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করিয়া উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৈবর্তরাজ ভীম বরেন্দ্র মণ্ডলে রাজা হন, তাহা ইতিহাসের বিষয়।[২১] ভূষণা অঞ্চলে মাহিষ্য কৈবর্তের একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। মাহিষ্য বা চাষী কৈবর্ত্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্ত্তের মূলতঃ কোন মিলন বা সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্তা যে সূর্য্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও যাঁহাকে তিনি বিস্তৃত জায়গীর দিয়াছিলেন, তিনি জালিক বা জেলে জাতীয়।[২২]

নৌজীবী কৈবর্ত্তেরা সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। কৈবর্ত্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নৌজীবী। জাৰ্ম্মাণ পণ্ডিত ল্যাসেন কিং বৰ্ত্ত বা কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন বলিয়া উঁহাদিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন। ‘কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী নহে, হীন হইলে কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত না এবং শান্তনু রাজা চেষ্টা করিয়া কৈত্তর্ব-কন্যা বিবাহ করিতেন না।[২৩] মহাকবি কালিদাস যে বাঙ্গালীকে ‘নৌসাধনোদ্যত’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, যাঁহারা চীন জাপান প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত। এখন নৌবিদ্যার সমাদর বা প্রসার নাই, তাই উঁহারা মৎস্য ব্যবসায়ী হইয়া হীনদশাপন্ন। মালোগণ এই ধীবর কৈবর্ত্তের এক শাখা। যশোহর-খুলনার মৎস্যপূর্ণ নদীর কূলে বহু মালোর বাস। উঁহারা নমশূদ্র জাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথক।

নৌব্যবসায়ী কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্বজীবিকার একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে আছে। ইঁহারা পৌরাণিক মাধব পাটনীর সন্তান। বর্ত্তমান কালে শুল্ক লইয়া নদীতে খেয়ার নৌকায় পারাপার করিয়া এবং হলকর্ষণ দ্বারা কৃষিকার্য্যে ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অন্য কোন নিকৃষ্ট কৰ্ম্ম করেন না। এজন্য চাষী কৈবর্ত্তের মত ইঁহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত ইঁহাদের মাহিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি সমর্থন করিয়াছেন। ‘মাহিষ্য-হিতসাধিনী’ সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্যমে উদারতা প্রদর্শন করা উচিত।

অনুন্নত অন্যজাতি।। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে যে বহুসংখ্যক জাতি যশোহর-খুলনার বাস করেন, তন্মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যায় প্রধান। ইঁহারা পোদ ও নমশূদ্র জাতি। উভয় জেলায় পোদের সংখ্যা দুই লক্ষ এবং নমশূদ্রের সংখ্যা সাড়ে ৩ লক্ষ অর্থাৎ দুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখ্যার ৩ এর ১ অংশ। নমশূদ্রের সংখ্যা উভয় জেলায় প্রায় সমান; কিন্তু পোদের সংখ্যা যশোহরে মাত্র ৮ হাজার, অবশিষ্ট ১ লাখ হাজার পোদ খুলনার অধিবাসী অর্থাৎ খুলনার ৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ জন পোদ।[২৪] এই সাড়ে ৫ লক্ষ লোক সবই কৃষিব্যবসায়ী এবং অধিকাংশই ধনধান্যে লক্ষ্মীযুক্ত। বর্তমান অন্নসমস্যার দিনে ইঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইঁহাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহাদের মধ্যে বিলাতী সভ্যতার মন্দটুকু প্রবেশ করতঃ অলস ও বিলাসী করিয়া তুলিয়া ব্যয়াধিক্য ঘটায় নাই।

পোদগণ এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশব্দ পুণ্ড্র কথার অপভ্রংশ এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত প্রাচীন পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্রজাতি।[২৫] একথা আমি অবিশ্বাস করি না। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূৰ্ব্বকালে জিগীষার বশবর্তী হইয়া ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রক জাতি বঙ্গদেশে শতমুখী গঙ্গার নবোথিত ভূভাগে উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ব্রাহ্মণবিহীন প্রদেশে ক্রিয়ালোপে সংস্কারশূন্য বা ব্রাত্য হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধৰ্ম্ম প্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উঁহারাও সে প্রবাহে ভাসিয়া যান। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইলে অনেকে সে মতে পুনদীক্ষিত হন বটে কিন্তু কতকগুলি জাতির রাজানুগ্রহ লাভে আগ্রহ না থাকায়, তাঁহারা নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত ও অনাচরণীয় হন। এমন পাকা দলিলে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা কলমবন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, বহু শতাব্দীতেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও যোগীজাতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুলজাত পুণ্ড্রগণও সেই একই প্রকারে নির্যাতিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতীয় পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনাৰ্য্য পৌণ্ড্রেরা দক্ষিণ ভারত হইতে দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ মৎস্য ব্যবসায়ী হন। সেই ধীবর পোদগণের আচার প্রকৃতি চাষী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চাষী পোদগণ যে অনাৰ্য্য নহেন, বহু অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস; উঁহারা স্থান ও ব্যবহার দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র।

খুলনার দক্ষিণাংশে বহু চাষী পোদের বাস। তাঁহারাই সুন্দরবনের প্রধান আবাদকারী জাতি। ইঁহাদের মধ্যে সামাজিক কৌলীন্য নাই বটে, কিন্তু ক্রিয়াগুণে কতকগুলি পরিবার সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পাইকগাছা থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গার বাছাড় ও চণ্ডীপুরের ঢালী, এবং তালার অন্তর্গত মহিষাডাঙ্গার সর্দ্দার ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ বিখ্যাত। হাতিয়ারডাঙ্গার হরিমোহন বাছাড় সঙ্গতিসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরায়ণ লোক ছিলেন। গুড়িখালি বাজারে ঘোষখালি নদীর উপর তিনি যে কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন, উহার উচ্চতা প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বংশ ব্যতীত সাহাপুর, বয়ারডাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমুরপোতা প্রভৃতি স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গা ও দাসকাটির জোতদার, টুঙ্গিপুরের বর্ম্মণ এবং পাখীমারা প্রভৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে সম্মান…

অল্পদিন হইল পোদ ও নমশূদ্র উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা জাগিয়াছে। এ বিষয়ে পোদ অপেক্ষা নমশূদ্রেরা এবং যশোহর-খুলনা অপেক্ষা ফরিদপুরের নমশূদ্রেরা অধিক অগ্রসর। গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র।[২৬] তথাকার ভীষ্মদেব দাস (B.L. M.L.C.) মহাশয় এক্ষণে ভাঙ্গার উকীল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধি। যশোহর-খুলনার মধ্যে বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী খাঁড়াসম্বল গ্রামের মল্লিক ভ্রাতৃগণ শিক্ষা প্রভায় এই দুই জেলার নমশূদ্র সমাজের মধ্যে সর্ব্বোন্নত। উহাদের মধ্যে কুমুদবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের উকীল, অতুলবিহারী (M.A., B.L) মুন্সেফ, নীরদবিহারী (M.A., B.L.) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (M.L.C.) এবং ক্ষেিরাদবিহারী সর্- ডেপুটি। এই প্রাচীন নমশূদ্র জাতি এক সময়ে প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নৃপতিগণের ঢালী সৈন্য-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখন উঁহাদের বহু পরিবারের ঢালী ও সর্দ্দার প্রভৃতি উপাধি সেই যোদ্ধজীবনের ইঙ্গিত করে। শিক্ষা বিস্তারের ফলে এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তবে যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকুরী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষি-বৃত্তির বিলোপই হয়, তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষা কামনার বিষয় না হইয়া উন্নতির পথে কণ্টক হইতে পারে। নমশূদ্র জাতি হইতে জালিয়া, জিয়ানি, তিওর, কড়াল প্রভৃতি নিম্ন জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কথা বলিয়া হিন্দু-পর্য্যায় শেষ করিব; যথা : কপালী, কিন্নর, ও ভগবানিয়া জাতি। ইহার মধ্যে কপালী জাতি কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কিন্নরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত গন্ধৰ্ব্ব জাতি, ভগবানিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সঙ্কর জাতি। গল্প আছে, এক সময়ে কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ভৈরব কপালীর বংশীয়গণ বঙ্গদেশে আসিয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করেন। এখন উহারা অধিকাংশই কৃষি-ব্যবসায়ী, অনেকে ভূসম্পত্তিশালী। ইঁহারা অনাচরণীয় হইলেও ঘৃণিত নহেন, ইঁহারা নবশাখের তুল্য সদাচারী। ইঁহাদের গুরু পুরোহিত স্বতন্ত্র।[২৭] ভরতভায়নার নিকটবর্ত্তী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, বামনদিয়া, সন্ন্যাসগাছা, বামনডাঙ্গা, মাদারডাঙ্গা, রত্নেশ্বরপুর, বাক্সাপোল, সাতাইসকাটি প্রভৃতি ১৪/১৫ খানি গ্রামে কপালীর বাস।

কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী। উঁহারা চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধমান অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্বকালে ঝিঁকারগাছার নিকটবর্ত্তী লাউজানির পার্শ্বে গরিবপুরে আসিয়া বাস করেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে সেখান হইতে উঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্টা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী হন; সেখানে ৪/৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উলসী গ্রামে ১৪/১৫ ঘর আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধজন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে। বৰ্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হাটগাছা-কান্নায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে তাঁহাদের দুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সুকবি মধুসূদন কিন্নর বা ঢসঙ্গীতের প্রবর্তক স্বনামধন্য মধু কা’ন পীযূষবর্ষী সঙ্গীতে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উলসীর কিরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

ভগবানিয়া এক অদ্ভুত জাতি। ইঁহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার ‘কর্তাভজা’ সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা এক ‘গুরু সত্য’ জাতীয় মন্ত্র সকলে পান, পৃথক্ পৃথক্ বীজ মন্ত্র নাই। ইঁহাদের মন্দির বা মসজিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই; উপাসনার কোন সময়, স্থান বা প্রকার নাই। ইঁহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্রপূত করিয়া মুসলমানের মত কবর দেন। মাংস মোটেই খান না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেন না। মৎস্য সকলে খান; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। গলায় মালা ধারণ বা বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দাড়ি রাখা বা না রাখা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। ইঁহারা একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করেন, এজন্য ইঁহাদের নাম ভগবানিয়া, কিন্তু ইঁহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া লিখিত ও কথিত হন এবং সেলাম দেন। তালার নিকটবর্ত্তী চর নামক স্থানে, মাগুরাঘোনা, পাতরা, বেতাগা, ঘোষড়া, লাইতাড়া, বড়েঙ্গা, হদ্, মণিরামপুর, প্রভৃতি স্থানে ভগবানিয়াদিগের বাস আছে।

মুসলমান-সমাজ

সৰ্ব্বাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্ঠতা মাত্র। কারণ, এ সম্বন্ধে আমি উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও বড় কঠিন কার্য্য। যশোহর-খুলনায় প্রায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান;[২৮] উঁহাদের বসতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে। উঁহাদের কোন বংশকারিকা বা লিখিত বিবরণ নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশযোগ্য বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, সুযোগ ও গুরু শ্রমের প্রয়োজন এবং উহা গ্রন্থিত করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্যক, তাহা আমার নাই। এজন্য প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে পুস্তকখানিকে রক্ষা করিবার জন্য, সামান্য মাত্র দুই চারিটি কথা বলিব। তাহাও যে ভ্রমসঙ্কুল হইবে না, এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার মুসলমান ভ্রাতৃগণের উপর ন্যস্ত থাকিল।

মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান শ্রেণী— শিয়া ও সুন্নি। তন্মধ্যে যশোহর-খুলনার স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে শিয়া নাই বলিলে চলে; সহরে বাজারে যে দুই দশ জন শিয়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়া উৎসব করেন, তাঁহারা পশ্চিম হইতে আগত ব্যবসায়ী বা কর্ম্মচারী। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি এবং উঁহারা হানিফী মতাবলম্বী।[২৯] সাফেয়ী, হাম্বলী ও মালিকী নামে সুন্নিন্দিগের যে অন্য তিনটি সম্প্রদায় আছে, উঁহারা এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী সুন্নিদিগের প্রধানতঃ তিন শ্রেণী বিভক্ত করা যায় :

১. আশ্রাফ (শরফ্ শব্দের বহুবচন) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান।

২. আত্রাফ (তরফ্ শব্দের বহুবচন) অর্থাৎ মধ্য শ্ৰেণীভুক্ত।

৩. আরজাল্ (রজীল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের অনাচরণীয় মুসলমান চামার, মেতর প্রভৃতি আরজাল্ শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ দুই শ্রেণীর কোন সমাজ সম্পর্ক বা আহার ব্যবহার চলে না, উঁহাদের কোন বিশেষ খাদ্য-বিচার বা ধর্ম্মাচার নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে।

আরজালদিগের জন-সংখ্যা খুব বেশী নহে।

আমরা এখানে প্রধানতঃ ঊর্দ্ধতন দুই শ্রেণীর কথাই বলিব!

আশরাফ সম্প্রদায়।। আশরাফ বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ— এই কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত। সৈয়দগণ আরব হইতে আগত এবং হজরতের সহিত সম্পর্কিত; মোগলেরা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি; পাঠান বা আফগান শব্দ ব্যাপক অর্থ-বোধক, মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুসলমান ইরান দেশ হইতে আসেন, উঁহারাই পাঠান নামে পরিচিত। সেখ ও পারস্যাদি দেশ হইতে আগত সম্ভ্রান্ত বংশীয়। সৈয়দদিগকে ব্ৰাহ্মণ এবং অপর তিন সম্প্রদায় এবং আমীর ও খাঁ উপাধিধারীদিগকে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনা করা যায়। যশোহর-খুলনায় সেখ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু সেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ।[৩০] সেখের মধ্যে কতক আশ্রাফ্ এবং অধিকাংশ আতরাফ শ্রেণীতে পরিগণিত। আশ্রাফ্ সেখেরা পশ্চিম দেশ হইতে আগত সম্মানিত বংশ, উঁহাদের সংখ্যা দুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার অর্দ্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু জাতির নিম্নস্তর হইতে বহির্গত হইয়া এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। উঁহাদের ধর্ম্ম পরিবর্তনের ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে প্রচ্ছন্ন। এখন তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। বহু পুরুষের সংস্কার ফলে এবং আধুনিক যুগে ধর্ম্মভাবের সঞ্জীবনে উঁহাদের পূৰ্ব্বস্মৃতি বা চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঠান আমলে খাঁ জাহান ও তাঁহার অনুচরগণ কিরূপে ধৰ্ম্ম-প্রচার কার্য্যে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, উঁহাদের বল-প্রয়োগ বা প্ররোচনায় কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হইয়া পীরালি হইয়া গিয়াছিলেন, গাজীদিগের ঘোষণায় কিরূপে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তাঁহাদের কত কীৰ্ত্তিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান, সে কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি।[৩১] হিন্দুসমাজের নির্যাতনে পলায়িত নমশূদ্র, পোদ, কৈবর্ত্ত, তিওর ও ধীবর প্রভৃতি জাতিরা যখন দক্ষিণাংশে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন উদ্যমশীল মুসলমান যাজকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন; এখনও সেই সকল পীরের আস্তানা যেখানে সেখানে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের শিক্ষার ফলে ঐরূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইয়া কৃষিজীবী মুসলমান হইয়া গেলেন; যে সব উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেও বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুর আচার-ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্নিত। উঁহাদের কথা পরে বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত নবদীক্ষিত কৃষিজীবী মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। সামাজিক ব্যাপারে উঁহারা এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আতরাফ সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন। এখনও আশরাফ মুসলমানগণ ইঁহাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না।

আশ্রাফ্ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাঁহারা আছেন, তন্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চশ্রেণীর সেখ, মীর্জা ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, মল্লিক, মীর, মীরধা প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পাঠান, আখন্দজী (অপভাষায় আকুঞ্জী) ও খোন্দকার (অধ্যাপক), মুন্সী (লেখক) এবং কাজি (বিচারক), এই সকল বংশই প্রধান। দেশের মধ্যে নানাস্থানে সাধারণ কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত এই সকল সম্ভ্রান্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন; কিন্তু উঁহাদের স্বজাতীয় শাসনকালে তাঁহারা যেমন রাজানুগ্রহে সম্পোষিত হইতেন, ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ উঁহার প্রথম একশত বর্ষকাল গবর্ণমেন্ট হইতে সুদৃষ্টির অভাবে, উঁহাদের অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচা’ল বা বংশ-সম্ভ্রব বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে হীনদশায় পতিত হন;[৩২] আবার শিক্ষোন্নতি ও সরকারের সদাশয়তার ফলে কিছুদিন হইতে তাঁহারা মস্তক উন্নত করিয়া বংশগৌরব দেখাইতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের উল্লেখ করিতেছি; খুলনার অন্তর্গত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট (রণবিজয়পুর) ও পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উত্তরাংশে আলকুদিয়ার সৈয়দ-বংশীয় পীরসাহেব; আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেঁতুলিয়া, ব্যামত্তার নিকটবর্ত্তী কাটিপাড়া, বড়দলের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর, মাগুরার নিকটবর্ত্তী বরীশাট প্রভৃতি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ; মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শীরগ্রামের সম্ভ্রান্ত পাঠানবংশ;[৩৩] নাকোলের মীর্জা বা মিয়াজী বংশ; বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী সাবেকডাঙ্গা, কুলিয়াধা’ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড়া ও কররীর সেখ বংশ; কাজি, মোল্যা ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পয়োগ্রামের সেখবংশ; নদীর নিকটবর্তী হরখালির মীর বংশ; শোলপুর-যুগীহাটির সদার ও আকুঞ্জিবংশ; ইঁহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। শীরগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজেস্ট্রেট, পরম পণ্ডিত মৌলবী আবদুস সালাম, এম, এ, মহোদয়ের জন্ম, ইঁনি ‘রিয়াজুস-সালাতিন’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন; ইঁহার ভ্রাতা মৌলবী আবদুল হামিদ, এম, এ, বি, এল, ভাগলপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং ইঁহার বংশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি বহু উচ্চকর্ম্মচারী আছেন। এইরূপে পয়োগ্রামে পুলিসাদি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়া আছেন, তাহা বলিবার নহে; তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রফেসর আনোয়ারল কাদের এবং পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট কাজি আজিজল হক, খুলনা ডিঃ বোর্ডের সদস্য কাজি সৈউদ্দীনের নাম করিতে পারি। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ‘নবি-কাহিনী’ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং ‘শিক্ষক’ পত্র-সম্পাদক খাঁ সাহেব কাজি ইমদাদুল হক (বি,এ, বি,টি) মহোদয় গদাইপুরের কাজি বংশের উজ্জ্বল রত্ন। কাজি মহম্মদ মেন্নাতুল্যা খাঁ তেঁতুলিয়ার কাজি বংশের কৃতী ব্যক্তি; ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের নির্মিত একটি অতি সুন্দর ষগুম্বজ মসজিদ তেতুলিয়া পল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। রণবিজয়পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের বিদ্যোৎসাহী যশস্বী উকীল সৈয়দ সুলতান আলি এবং মুন্সেফ সৈয়দ আমজফ্ আলি সাহেবের নাম করিতে পারি। ঐ স্থান ও কুলিয়াধা’ড়ের সেখ বংশে সব-ডেপুটি ফজলুর রহমান ও মোতাহেরল হক এবং আবকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট বজলুর রহমান উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মহল্যার খাঁ সাহেব মহম্মদ ইউসফ (পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী।

আতরাফ সম্প্রদায় ॥ আতরাফ সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের মধ্যে সেখই অধিক; শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহারা এক্ষণে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধর্মভাব জাগিতেছে। এই সম্প্রদায়ের কৃতী ব্যক্তিগণের তালিকা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। বস্ত্র ব্যবসায়ী জোল্হা, মৎস্য ব্যবসায়ী নিকারী ও চাকলাই (যশোহর-মণিরামপুর অঞ্চলে) মুসলমান, এবং দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাও এই শ্রেণিভুক্ত। সেখ ব্যতীত আরও যে তিন লক্ষ আত্রাফ আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-খুলনার প্রায় ৪ হাজার জোল্হা বা বস্ত্রব্যবসায়ী মুসলমানের বাস।[৩৪] অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষি বা অন্য ব্যবসায় এবং লেখাপড়ায় মন দিতেছেন। বিদ্যাগৌরবে এই সকল পর্যায়ের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। কতজনের নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় যশোহর-খুলনার মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে পদ-গৌরবে এক্ষণে সর্বোচ্চ। নলতা-নিবাশী খাঁ বাহাদুর মৌলবী আসান্ উল্ল্যা (M.A., I.E.S) এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর পদে অধিষ্টিত আছেন মৌলবী সাহেব যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সহৃদয় ও সামাজিক।

পীরালি মুসলমান ॥ যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে নানা কারণে ইসলামমত গ্রহণ করেন, অথচ পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাঁহারাই পীরালি-মুসলমান নামে পৃথক হইয়া থাকেন। আকৃতি ও বর্ণে শিক্ষা ও সভ্যতায়, সৌজন্য ও সদাচারে উঁহারা এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। যশোহরের পশ্চিমাংশে মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভাগে সিঙ্গিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এবং দক্ষিণভাগে সাতক্ষীরা মহকুমায় ও পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগণার পূর্ব্বাংশে ইঁহাদের কেন্দ্র আছে। দক্ষিণডিহি-নিবাসী গুড়-চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয় কামদেব ও জয়দেব কিরূপে পীরালি হন এবং সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (২০৭-২১৬ পৃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কূলে যে হাকিমপুর গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের অধস্তন বংশধর নসরউদ্দীন সেই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র হাজি মফিজ উদ্দীনের নির্মিত একটি অতি সুন্দর মসজিদ সেইস্থানে আছে। হাজি সাহেবের পৌত্রেরা জীবিত আছেন, উঁহাদের দেখিতে যেমন সুপুরুষ, বিদ্যাচর্চ্চায় তেমনই সুশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে ধন সম্পত্তিশালী। এতদঞ্চলে পীরালি মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাইয়াছি :

১. খাঁ-সমাজ ॥ হাকিমপুরের খাগণ খাঁ-সমাজের অন্তর্গত হাকিমপুর, লবঙ্গ ও রসুলপুর লইয়া এই সমাজ।

২. চৌধুরী সমাজ ॥ পলাশপোল, কুলিয়া, শ্রীরামপুর, (যশোহরের নিকট) সিঙ্গিয়া পাথরঘাটা, গণপতিপুর ও নগরঘাটা প্রভৃতি স্থান লইয়া চৌধুরী-সমাজ গঠিত। কুলিয়া-নিবাসী খ্যাতনামা মৌলভী মকলুব আহম্মদ খাঁ চৌধুরী (M.A.) মহোদয় চৌধুরী-সমাজভুক্ত।

৩. সুতলিয়া-সমাজ। পলাশপোল, শ্রীরামপুর ও পাথরঘর প্রভৃতি স্থানে সুতলিয়া সমাজের লোকও দেখা যায়।

.

পাদটীকা :

১. চিত্রা ও ভদ্র যথাক্রমে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর শাখা। সুতরাং তত্তীরবর্ত্তী সমাজ মূল নদীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ‘কঙ্কালমালিনী’ তন্ত্রে ভৈরব ও চিত্রা সঙ্গমের কথা উক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সেখানে একটি প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র ছিল। প্রথম খণ্ডে আধুনিক সেখহাটির কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছি।

২. বৈদিককুলদীপিকা, ‘বিশ্বকোষ’, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৮ পৃ।

৩. ‘বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী’,

৪. বৰ্ত্তমান সময়ে বৈদ্য সন্তানেরা ‘দাস’ না লিখিয়া ‘দাশ’ এইরূপ বানান করেন। প্রাচীন বৈদ্যকারিকায় দাস প্রয়োগই আছে। শব্দটি উপাধিবোধক, উহাকে ভৃত্যার্থবোধক না ধরিলেই চলে। বৈদ্যগণ কখনও কায়স্থের ভৃত্যার্থবোধক অতিরিক্ত দাস শব্দ প্রয়োগ করেন না, তাহা হইলে বৰ্ত্তমান যুগে আপত্তিজনক হইত। উপাধি যেমন ছিল, তেমনই আছে; শকারে শুধু পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মাত্ৰ। আমি প্রাচীন কারিকার অনুগত হইয়া দাসের বানান পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিলাম না। উপাধির বিশেষ অর্থ নাই, দাশ শব্দও এস্থলে নিরর্থক।

৫. আমাদের এতদঞ্চলে চন্দনীমহল গ্রামেই রাঢ় হইতে আগত বৈদ্যদিগের প্রথম বসতি হয়। সম্ভবতঃ তথাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রয়ে বৈদ্যেরা আসেন। এখান হইতে উঁহারা কতক সেনহাটিতে, কতক পূৰ্ব্ব বঙ্গে বিক্রমপুরে যান। চন্দনীমহলে এখন বৈদ্যবাস নাই, সুতরাং সেনহাটিকেই আদিস্থান বলা হয়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে চন্দনীমহল একটি প্রধান (‘অন্বষ্ঠতত্ত্ব-কৌমুদী’, ৯০- ৯১ পৃ)। বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ এখনও চন্দনীমহল সমাজভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। বিকর্তনের বংশধর রাঘব কবিবল্লভ চন্দনীমহলে ছিলেন। তৎপুত্র রমানাথ জনাপবাদভীত হইয়া ‘ধৰ্ম্মঘটং সমারুহ্য ধর্ম্মতঃ শুদ্ধিমিয়িবান্’ (‘কবিকণ্ঠহার’, ৯২ পৃ)। হড়দিগের কারিকায় আছে ‘ভট্টাচার্য্য ঘাটে রমাইয়ের ঘটে আরোহণ, যবনের অপবাদ করিতে মোচন।’ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিতে চান, উক্ত রাঘবের নির্দেশমতই সেনহাটির নামকরণ হয়। উহা সত্য নহে, কারণ রাঘবের অপমানের বহু পূৰ্ব্বে হিঙ্গু সেন সেনহাটিতে বসতি করেন।

৬. এই গ্রন্থের ১ম গ্রন্থে (১৪০-১৪৭ পৃ) এই সব প্রবাদের আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহে হইতে পারি নাই। [১ম খণ্ড, ১৫১-১৫২ পুশি মি

৭. ধন্বন্তরি হিঙ্গুর অধস্তন ১২শ পুরুষ মহারাজ রাজবল্লভ পলাশীর যুদ্ধ কালে (১৭৫৭ খৃঃ) বর্তমান ছিলেন। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে তিন পুরুষে শত বৎসর ধরিয়া হিঙ্গুর সময় ১৩৫৭ খৃঃ হয়। কবিকণ্ঠহার ‘পঞ্চসপ্ত তিথৌ শাকে’ (১৫৭৫) অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে ‘সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা’ প্রণয়ন করেন। তিনি চায়ু দাস-বংশীয়, চায়ুর পুত্র পুরন্দর হিঙ্গুর সমসাময়িক, পুরন্দর হইতে কণ্ঠহার ১০ম পুরুষ। সে হিসাবেও হিঙ্গুর সময় ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হয়।

৮. ‘সখা’ পত্রিকা পরে ‘সখা ও সাথীতে পরিণত হইয়া ৬/৭ বৎসর চলিয়াছিল। উহার সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনহাটির অরবিন্দ বংশীয় ভুবনমোহন রায় মহাশয়। তাঁহার ‘সাথী প্রেস’ এখনও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। ঐ প্রেসে বৰ্ত্তমান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে।

৯. বিকর্তন বংশীয় রাঘবেন্দ্র কবিবল্লভের জনৈক, প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম নবাবদত্ত মুন্সী উপাধি পান। সেনহাটির মুন্সীবংশ বিখ্যাত। এই বংশে ‘অন্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদী’-প্রণেতা শ্যামলাল মুন্সী কবিরত্ন এবং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্ দুর্গাচরণ সেন মহাশয়ের জন্ম।

১০. ‘চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থানং যশোরঃ নয়নদ্বয়ম্

ইদিলপুরো বিক্রমপুরঃ উভৌ বাহু প্রচক্ষ্যতে।

বক্ষঃ ফতেহাবাদশ্চ বাজুশ্চরণযুগ্মকম্।

অন্যস্থানং পরীষঞ্চ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ।।”— ‘মিশ্রকারিকা’

১১. কালীপ্রসন্ন সরকার, ‘কায়স্থ-তত্ত্ব’, ৮৮ পৃ।

১২. রাজা বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাঁহার যে জ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদাস (১ম অংশ, ১১শ পরিচ্ছেদ) যশোহর আসেন, তৎপুত্র যদুনন্দন জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হইয়া শ্রীপুরে বাস করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র যদুনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধারা এই : যদুনন্দন – বাসুদেব- বাণেশ্বর— রামকান্ত-শিব—প্রাণকালী (তিন আনী শাখা)—প্রকাশচন্দ্র (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)— বিধানচন্দ্র। [খুলনা জেলার অন্যতম গৌরবস্থল এই প্রতাপাদিত্য-বংশীয় অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক নেতা, চিরকুমার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৮- ৬২) থাকাকালীন ১৯৬২, ১লা জুলাই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। —শি মি

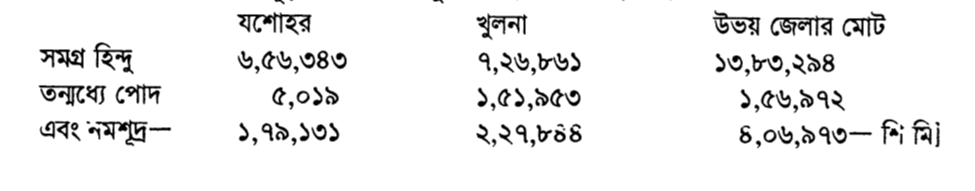

১৩. [বর্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ১-২ পৃ দ্র. ১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার (Census Report, 1921 ) অনুযায়ী উভয় জেলার মোট লোকসংখ্যা- ৩১, ৭৫, ২৫৩; তন্মধ্যে মুসলমান-১৭,৮৬,৪৪২; মুসলমান যশোহরে শতকরা ৬১.৭৫ ও খুলনায় ৪৯.৭৫, গড়ে ৫৬.২৬। উভয় জেলায় মোট হিন্দু–১৩,৮৩,২০৪; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ– ৭৩,৭১১, কায়স্থ—৯৫,৮১৯ এবং বৈদ্য–৫,২০৭ – শি মি]

১৪. ১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী বারুজীবিগণের সংখ্যাগুলি এইরূপ : যশোহর- ১২,৬৫৭; খুলনা-১৮,৭৭১, সমষ্টি-৩১,৪২৮— শি—মি]

১৫. এই জাতির অনেক উপাধি গোত্র প্রবর বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতির সমতুল্য; ইঁহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই, ইঁহারা দাসত্ব করেন না, পবিত্র ব্যবসায়ে ক্রমেই ইঁহাদের ধনবল বৃদ্ধি হইতেছে। এই সব বৈশ্যত্বের নিদর্শন। বৈশ্য-বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত ‘বঙ্গীয় বৈশ্য’ পুস্তিকায় এবং ধর্মানন্দ মহাভারতী লিখিত ‘সিদ্ধান্তসমুদ্রের’ ৩য় খণ্ডে বৈশ্যত্বের প্রমাণসমূহ সমালোচিত হইয়াছে।

১৬. বৈশ্য-বারুজীবী-বংশীয়দিগের প্রধান উদ্যোগে এবং বিদ্যোৎসাহিতার ফলে বরিশালে কদমতলী হাই স্কুল, যশোহরে লোহাগড়া, সুফলাকাটি ও রাজঘাট হাইস্কুল, খুলনায় বাগেরহাট কলেজ এবং দৈবজ্ঞহাটি, খালিসপুর স্কুল এবং দৌলতপুরে একটি নূতন স্কুল চলিতেছে।

১৭. ১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী সুবর্ণবণিকগণের সংখ্যা এইরূপ : যশোহর–৪,১৮৫; খুলনা-৩৭৮৩; সমষ্টি-৭,৯৬৮— শি মি]

১৮. তখন যশোহর হইতে গঙ্গাস্নানে যাইবার ভাল রাস্তা ছিল না। দীনদুঃখী সৰ্ব্বজাতীয় লোকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে গঙ্গাস্নানে যাইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃ-আজ্ঞায় কালীপ্রসাদ এই দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করিয়া দেন। খুলনা হইতে যে ‘যশোর রোড’ কলিকাতা পর্যন্ত গিয়াছে, উহারই একাংশ কালীপোদ্দারের রাস্তা, সে অংশ যশোহর হইতে বনগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত; দুইধারে বৃক্ষসারি-সমাবৃত সেই অংশই অতীব সুন্দর বেনাপোল বা যাদবপুরের নিকট রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দুইদিকে চাহিলে যে নয়নাভিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় উপভোগের বস্তু।

১৯. যে যে স্থানে পুঁথি সংগ্রহ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায়, জ্যোতিষ ও দশকর্ম্মের পুঁথিই অধিক। নাথগণ পূৰ্ব্বে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা রাজা বা জমিদারের সরকারে দ্বার-পণ্ডিত হইতেন।

২০. [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী উভয় জেলায় যোগীগণের সংখ্যা-২১,২০১ জন- শি মি।

২১. ১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা এইরূপ : চাষীকৈবর্ত্ত, যশোহর—৩৮,৪৭৯; খুলনা-২৬,৮০৫; সমষ্টি-৬৫,২৮৪। নৌজীবী—কৈবর্ত্ত, যশোহর–৮,২১৭; খুলনা—১৩,৩৩৫; সমষ্টি-২১,৫৫২। উভয় জেলায় সৰ্ব্ব মোট সংখ্যা-৮৬,৮৩৬-শি মি]

২২. সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামপালচরিতে’ (১/৩৯) উহার বিশেষ বিবরণ আছে। গৌড়রাজমালা’, ৪৮ পৃ. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালার, ইতিহাস’, ১ম, ২৫৩-৪ পৃ। ‘Divya or Divyoka of the Chasi- kaibarta tribe (kewat-caste)’ etc. ‘Divyoka’s place was taken by his nephew Bhima who became king of Varendra.’-Smith, V.A,. Early History, 1924. p. 416.

২৩. এই জেলে রাজার রাজ্য যশোহরের অন্তর্গত হল্দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নানা চিহ্ন অদ্যাপি মহেশপুরে আছে। বল্লাল সেন যে সূর্য্য মাঝির জল আচরণীয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। অনুসন্ধানের ফলে আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতেছি। কারণ সূর্য্য মাঝির আত্মীয়স্বজন এখনও মহেশপুরের সন্নিকটে বর্ত্তমান এবং এখনও তাঁহারা অনাচরণীয় মাঝি উপাধিযুক্ত। মহেশপুরের রায় গুড়- চৌধুরীগণ সূর্য্য মাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাঝিকে সবংশে নিৰ্ব্বংশ করিয়া জেলে রাজার রাজ্য দখল করেন। [সূর্য্য মাঝি কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন না।—বর্তমান পুস্তকের ১ম খণ্ড, ১৪৭-১৪৮, ১৭৩- ১৭৪ ও ২০৯-২১০ পৃ. দ্র. – শি মি]

২৪. ‘কুশদহ পত্রিকা’ (চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

২৫. [১৯২১ অব্দের প্রকাশিত চূড়ান্ত সমাহার অনুযায়ী সংখ্যাগুলি এইরূপ :

২৬. মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় স্বপ্রণীত A Short History and Ethnology of the Cultivation Pods’ নামক পুস্তকে চাষী পোদদিগের প্রাচীন কাহিনী বহু সতর্ক প্রমাণসহ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া, তাঁহার স্বজাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গত দাবি—সভ্য সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা প্ৰশংসিত হইয়াছে। এবং তাঁহার সে প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার একাগ্র সহানুভূতি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও পুঁড়া ও পোদদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবংশীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।—‘বিবিধ প্রবন্ধ’, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, ১ম প্রস্তাব।