বাঙালির শিকারের আগ্নেয়াস্ত্র

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালির শিকারের আগ্নেয়াস্ত্র

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'শিকারের কথা' বইটি থেকে একটি পরিচ্ছদ— 'বন্দুক, বন্দুকের প্রকার ও ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য' পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'বিখ্যাত শিকার কাহিনী' নামের বইটিতে, যার সম্পাদনা করেছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায়। ওই পরিচ্ছদটি এতই সুলিখিত ও তথ্যবহুল যে আজ এত বছর পরেও এই বইতে সেটি আর একবার হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। মূল লেখক অক্ষয় কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংযোজন করার চেষ্টা করছি।

ছিনাথ বহুরূপীর কথা বলতে গিয়ে বাঙালির বাড়িতে মুঙ্গেরী গাদাবন্দুক থাকার কথা লিখে গেছেন শরৎচন্দ্র। বস্তুত সে-আমলে ওই ধরনের গাদাবন্দুক দিব্যি শিকারের কাজে ব্যবহৃত হত। স্থান, কাল, পাত্র বিচার করলে বুঝি, সেটি ছিল 'ক্যাপ লক' শ্রেণির গাদাবন্দুক, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মাস্কেট'। এর ব্যবহারবিধি ছিল অতীব সরল— বন্দুকের কুঁদো মাটিতে রেখে, নল আকাশমুখী করে, আপনার বারুদের ফ্লাস্ক থেকে পরিমাণ মতো বারুদ বন্দুকের নলে ঢেলে, 'র্যাম রড' বা গাদন কাঠি দিয়ে ভালো করে ঠেসে গাদুন। এবার আপনার গুলির থলি থেকে একটি সিসার গুলি কিছুটা কাপড়সহ নলে ঢুকিয়ে আবার 'র্যাম রড' দিয়ে গেদে নিন। কাপড় ঠিকমতো দেবেন নতুবা নল নীচু করলে সিসার বল নল দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এবার বন্দুকের হ্যামারটি আপনার বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনে টেনে উঠিয়ে 'কক' করুন আর আপনার পাউচ থেকে একটি 'পার্কাশন ক্যাপ' নিয়ে বন্দুকের নলের গোড়ায় থাকা 'নিপিল'-এ লাগান। এতক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরা শেষ হল। এবার বন্দুকটি কাঁধে তুলে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানলেই হ্যামার 'পার্কাশন ক্যাপ'-এ এসে আঘাত করল, ক্যাপ আগুন দিল নলের বারুদে, গুলি ছুটল— গুড়ুম। পরের গুলিটি ছোড়ার জন্য আবার প্রথম থেকে শুরু করুন। এইভাবেই শিকার চলত। উৎসাহীর অভাব হয়নি।

১৮৬৬ সালে বিলেতে এই ধরনের গাদা বন্দুকের বদলে সেনাবাহিনীতে প্রচলিত হল 'স্লাইডার' রাইফেল, যার পেছনটি খুলে নলের গোড়ায় গুলি ভরা যায়। এর নাম হল 'ব্রীচ লোডিং' সিস্টেম। বারুদ, সিসার গুলি নলের মধ্যে গাদার আর প্রয়োজন রইল না। 'পার্কাশন ক্যাপ', 'নিপিল' সব বাদ। মোটা কাগজের তৈরি স্লাইডারের বক্স কার্তুজের মধ্যে সামনে থেকে পিছনে পরপর সাজানো থাকত সিসার বুলেট, বারুদ আর প্রাইমার। ট্রিগার টিপলে হ্যামার এসে পড়ত ফায়ারিং পিন-এর উপর। পিনটি এসে নলের মধ্যে থাকা কার্তুজের পেছনে প্রাইমারে আঘাত করতেই প্রাইমার নিজে জ্বলে উঠে আগুন ধরাত কার্তুজের বারুদে— ছুটত গুলি। আগ্নেয়াস্ত্রের এই মূল কারিগরি বিষয়টি এখনো একই আছে।

এই সময় থেকে 'ব্রীচ লোডিং' রাইফেল ও 'ব্রীচ লোডিং' স্মুথ বোর বন্দুকের আলাদা পথ চলা শুরু হল। রাইফেলের কার্তুজে ধাতব খোল ব্যবহার করা হল, যা আজও চলেছে। স্মুথ বোর বন্দুকের ক্ষেত্রে ১৮৭৭ সাল থেকে মোটা কাগজের খোলের চলন হল, প্রধানত লাল রঙের, তার রেশ আজও কিছু দেখা যায়। বন্দুকের কার্তুজে প্লাস্টিকের খোলও এখন বেশ চালু হয়েছে।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বন্দুক নির্মাণ শিল্পী জোসেফ ম্যান্টন ১৭৯২ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে নিজ আবিষ্কারের কয়েকটি পেটেন্ট নেন, তার একটি হল দোনলা বন্দুকের দুটি নলের মাঝের অংশটি একটি সমতল ধাতব পাতের সাহায্যে জোড়ার বিশেষ কারিগরি। এই প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়েই ক্রমে আজকের সব দোনলা বন্দুক ও রাইফেলের জন্ম।

এবার শিকারে ব্যবহৃত বন্দুক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। এখানে বন্দুক বলতে আমরা স্মুথ বোর বন্দুক ওরফে শট গানের কথাই বলছি।

বন্দুকের নলের ব্যাসকে 'বোর' বলা হয় সেটা আমরা সবাই জানি, যাকে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিশ শতকের গোড়ায় বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি ১২, ১৬, ২০ এবং ২৮ বোরের বন্দুক বাজারে এসেছিল, বিভিন্ন শিকারে এরা ব্যবহৃত হতে শুরু করলেও ক্রমে দেখা গেল যে ১২ বোর বন্দুকই শিকারিরা বেশি ব্যবহার করছেন। কেন এর নাম ১২ বোর? কারণ এর নলের ব্যাস এমন একটি সিসার বলের ব্যাসের সমান যে সিসার বলের ১২ টি'র মোট ওজন ১ পাউন্ড। অর্থাৎ বোর নির্ণায়ক সংখ্যা যত কমবে বন্দুকের নলের ব্যাস তত বাড়বে আর সংখ্যা যত বাড়বে নলের ব্যাস তত কমবে। বাঙালি শিকারিরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ১২ বোর দোনলা বন্দুক ব্যবহার করে গেছেন। এখন রাস্তাঘাটে ব্যাঙ্কের প্রহরীদের হাতে যে বন্দুক দেখা যায় সবই ১২ বোর।

বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি এই ১২ বোর বন্দুক ব্যবহার করেছেন সে-আমলের শিকারিরা। প্রধানত ব্রিটিশ গান মেকারদের বন্দুকের কদর ছিল বেশি। এছাড়া ইউরোপের কিছু দেশের বন্দুকও বিক্রি হত। আমেরিকান বন্দুকের তেমন চল ছিল না। ভারতে দোনলা বন্দুক যা দেখা যায় তা সবই 'সাইড বাই সাইড' অর্থাৎ নল দুটি পাশাপাশি। 'ওভার আন্ডার' অর্থাৎ নল দুটি ওপর নীচে বসানো ১২ বোর মডেল প্রায় দেখাই যায় না। ব্রীচ খোলার অর্থাৎ লিভার সরিয়ে নল নাবিয়ে গুলি ভরার জন্য বন্দুক খোলার প্রক্রিয়ারও অনেক রকমফের ছিল।

দুটি বিশেষ ধরনের ১২ বোর বন্দুকের নাম এখানে উল্লেখ করতে হয়— প্যারাডক্স আর টিউবুলার ম্যাগাজিন যুক্ত রিপিটার ওরফে অটো লোডার। অবস্থাপন্ন শিকারি বন্দুকের দোকানে গিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ অনুযায়ী বন্দুকের অর্ডার দিতেন। 'ট্রায়াল গান'-এ মকশো করে দেখতেন কোন মাপে তিনি স্বচ্ছন্দ। তারপর বন্দুক তৈরি হত। বন্দুক তিনরকম ওজনের হত— লাইট, মিডিয়াম, হেভি। প্রতিটির নলের দৈর্ঘ্য বাছাই করে নেওয়া যেত ২৫, ২৮, অথবা ৩০ ইঞ্চি। যার যেমন পছন্দ বেছে নিতেন।

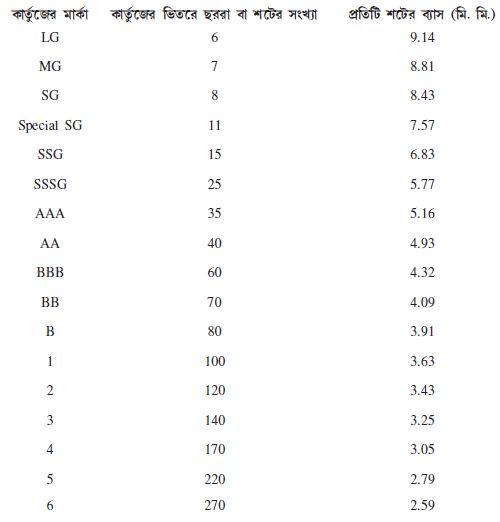

এবার কার্তুজের কথায় আসা যাক। শিকার দুই ধরনের— পাখি এবং জন্তু। পাখি শিকারের সময় বন্দুক থেকে একটি সিসার বল ছুড়ে কোনো লাভ নেই, তাতে হয়তো একটি পাখি পাওয়া গেল। কাজেই এমন ব্যবস্থা করতে হল যাতে এক গুচ্ছ ছোটো ছোটো গুলি পাখিদের দলে ছুড়ে দেওয়া যায়, এর ফলে এক ফায়ারেই অনেক পাখি পাওয়া সম্ভব। অসুবিধা নেই, বন্দুকের কার্তুজ থেকে সিসার বলটি সরিয়ে দিয়ে সেখানে রাখা হল কিছু ছোটো ছোটো সিসা বা সংকর ধাতুর বল। এই ছোটো ধাতুর বলগুলিকে আমরা বলি 'ছররা', ইংরেজিতে 'শটস'। শটস ছোঁড়ে বলে এই বন্দুককে বলা হয় 'শট গান'। বিভিন্ন ব্যাসের ও বিভিন্ন সংখ্যার শটস যুক্ত বিভিন্ন রকমের কার্তুজ বিভিন্ন পাখি ও জন্তু শিকারের উপযোগী। বাছাইয়ের সুবিধার জন্য এইসব কার্তুজের গায়ে দেওয়া থাকে কিছু ইংরেজি অক্ষর অথবা নম্বর, যা দেখে বোঝা যায় ওই কার্তুজের ভিতর কি 'শট' আছে। এই চিহ্নগুলি সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত তাই এখানে স্থানীয় শিকারিরা তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে 'কার্ট্রিজ নাম্বার' দেখে দোকান থেকে কিনে নিতেন, এখনও কেনেন।

এই বিষয়ে ১৯৩৬ সালের একটি তালিকা দেওয়া হল—

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিকারের জন্য বাজারের চাহিদা অনুসারে কার্তুজের বিবর্তনের ফলে এত রকমের শটগান কার্ট্রিজ তৈরি হয়েছিল যা বাঙালি শিকারিরা ব্যবহার করে গেছেন। এর কয়েকটি এখন আর পাওয়া যায় না। হিংস্র জন্তু যথা বাঘকে শায়েস্তা করতে আরও কিছু বিশেষ ধরনের ১২ বোর কার্তুজ বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে পাওয়া যেত, বাঙালি শিকারিদের লেখায় এগুলির উল্লেখ আছে। যেমন কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী Lyon and Lyon বিক্রি করত Kynoch-এর তৈরি 'লিথাল বল', 'ম্যান্টন-এর ছিল 'কনট্রাক্টাইল' বুলেট, রডা-র 'রোটেক্স' বুলেট, হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড-এর 'প্যারাডক্স' বুলেট।

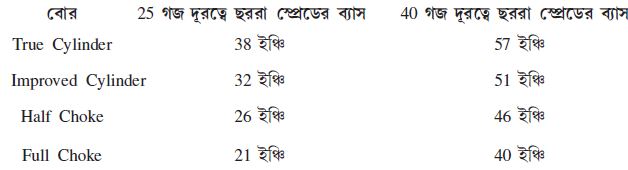

বন্দুক দিয়ে ছররা ছুড়ে পাখি নামাতে গিয়ে দেখা গেল কিছু দূরে যাবার পরেই ছররাগুলি এত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে যে শিকারের গায়ে তেমন আঘাত লাগছে না। আবিষ্কার হল যে বন্দুকের নলের ভিতর 'চোক' দিলে এই সমস্যা অনেকটা সামলানো যায়। বন্দুকের নলের ভিতরে সামনের কিছু অংশ একটু সরু করে দেওয়া হল, এরই নাম চোক। যে নলে চোক নেই তাকে বলা হয় 'সিলিন্ডার'। এই ব্যবস্থায় শিকারিদের বেশ সুবিধা হল। দোনলা বন্দুকে চোক ব্যারেলে রইল পাখি শিকারের ছররা, সিলিন্ডার ব্যারেলে রইল বড়ো জানোয়ারের জন্য বুলেট বা বল। এই চোক আবার বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। বিভিন্নরকম চোকের ছররা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আলাদা। ছররাগুলি ছড়িয়ে যাবার মাপকে বলা হয় 'স্প্রেড' যার ব্যাস ইঞ্চির মাপে দেওয়া হয়ে থাকে। শিকারি তার শিকার অনুযায়ী পছন্দমতো কার্তুজ ও চোক ব্যবহার করতে পারেন। চোক-এর বিষয়ে একটি তালিকা দেখলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

১২ বোর বন্দুকে চোকের কর্মক্ষমতার এই তালিকাটি ১৯৪২ সালের। শিকারের সময় এই হিসাবটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হত।

শিকারের তাড়াহুড়োয় বন্দুকের হ্যামারটি প্রতিবার উঠিয়ে, পরিভাষায় 'cock' করে তারপর ফায়ার করা বড়ো ঝামেলা বোধ হতে লাগল। অতএব উদ্ভাবিত হল self cocking hammerless শটগান। ১৮৭৫ সালে প্রথম সাফল্যের সাথে এই কাজ করেছিলেন ইংলন্ডের দুই গান মেকার Anson এবং Deeley। এই ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থার নাম হল 'বক্স লক' যা আজও তৈরি হয়। এঁরা দুজন প্রথমে Westley-Richards কোম্পানিতে কাজ করতেন, পরে নিজেদের প্রতিষ্ঠান খোলেন। ১৮৮০ সালে Fredrick Beasley আবিষ্কার করেন বন্দুকের আরও উন্নত 'সাইড লক'। হ্যামারলেস বন্দুকের প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও হ্যামারযুক্ত বন্দুক বহুদিন শিকারিরা ব্যবহার করেছেন। বাঙালি শিকারিদের হাতে হ্যামারলেস অথবা হ্যামারযুক্ত বন্দুক, এই দুই ধরনের লকসহ দেখা গেছে। 'সাইড লক' বন্দুকের দাম বেশি তাই ধনী শিকারিরাই ওই বন্দুক কিনতেন।

শিকারিদের আর একটি সমস্যা ছিল ফায়ার করার পরে বন্দুক খুলে খালি খোলগুলি আঙুলের ডগা লাগিয়ে টেনে বার করে ফেলে দেওয়া। এতে সময় নষ্ট তো হতই অনেক সময় আবার খালি খোল চেম্বারে এমন এঁটে যেত যে ছুরি, কাঁচি, লাঠির খোঁজ পড়ত। এই সমস্যার সমাধান হল Anson & Deeley Action যুক্ত হ্যামারলেস ইজেক্টর মডেলের বন্দুক আসায়। বাঙালি শিকারিরা এই দুই ধরনের বন্দুকই ব্যবহার করে গেছেন।

বন্দুকের বিষয়ে আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আলোচনায় চলে আসে কিন্তু এখানে তাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে।

এবার রাইফেলের ব্যাপারটি দু-এক কথায় সেরে ফেলা যাক কারণ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাই আছে। বেশি লিখলে সেটা সাধারণ্যে 'গান ম্যানুয়েল'-এর মতো নীরস লাগবে।

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে বাঙালিকে 'ম্যানলিকার' রাইফেলের নাম শুনিয়েছেন। বাস্তবে ওইরকম 6.5 mm হালকা বোরের পাঁচ কার্তুজের রোটারি ম্যাগাজিন যুক্ত রাইফেল বড়ো জানোয়ার শিকারের পক্ষে একেবারেই অচল। যাই হোক, কিছু পুরোনো বাঙালি শিকারিরা ব্ল্যাক পাউডারের যুগের শেষ ভাগ যেমন দেখেছিলেন তেমনি পরের দিকের বেশির ভাগই শিকারিরাই তাঁদের রাইফেলে স্মোকলেস কর্ডাইট বারুদ যুক্ত কার্তুজ ব্যবহার করেছেন যা পুরনো বারুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কর্ডাইট বারুদ শিকার জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। যা এতকাল অসম্ভব ছিল তা আর রইল না। ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডে Sir James Dewar আর Dr. W. Kellner এক নতুন বারুদের পেটেন্ট নেন (পেটেন্ট নং ৫৬১৪ এবং ১১৬৬৪)। এই বারুদ প্রপেলান্টে ছিল (ওজনের হিসাবে) ৫৮% নিট্রোগ্লিসারিন, ৩৭% নিট্রোসেলুলোস, ৫% পেট্রোলিয়াম জেলি। 'অ্যাসিটোন' সলভেন্ট ব্যবহার করে তৈরি এই বিরাট শক্তিশালী পদার্থটি দেখতে হল সরু সরু দড়ি বা 'কড'-এর মতো। নাম দেওয়া হল 'কড পাউডার'। অচিরেই এই নাম পালটে হয়ে গেল 'কর্ডাইট' বাকিটা ইতিহাস।

বহু রকমের রাইফেলের কথা বাঙালি শিকারিদের লেখায় পাওয়া যায় Jeffry’s .333 Cordite Magazine Rifle, Holland & Holland, .375 Magnum Magazine Rifle, Winchester .300 H&H Magnum Magazine Rifle, হাতি শিকারের জন্য ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর Manton .470 Double barrel Rifle ইত্যাদি আরও আরও অনেক। প্রতিটি রাইফেলের নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব থাকে যার জন্য একজন শিকারি ওই রাইফেলটি বেছে নেন। সেই বিশেষত্বগুলি আলোচনা ও শিকারকাহিনি লেখকের সঙ্গে রাইফেলগুলির তুলনামূলক মূল্যায়ন এক বড়ো বিষয় যা থেকে ওই রাইফেল ব্যবহারকারী শিকারির শিকার চরিত্রের এক বিশেষ ছবি আমরা পেতে পারি। ভবিষ্যতে ইতিহাসের আলোয় শিকারি বাঙালির ডাকাবুকো মনন আচরণ বিশ্লেষণে হয়তো তার প্রয়োজন হবে।

অমিতাভ কারকুন