সমাজপতি মহারাজা নবকৃষ্ণ – বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষ

সমাজপতি মহারাজা নবকৃষ্ণ – বিনয় ঘোষ

বারাণসীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরজী মহাদেব। বিশ্বেশ্বর—বিশ্বনাথ বারাণসীকে ভারতের অন্যতম হিন্দু তীর্থে পরিণত করেছেন তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যগুণে। তাঁরই পাশে একধারে প্রতিষ্ঠিত আছেন শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের পাশে এই নবকৃষ্ণেশ্বর কে? মানুষ, না দেবতা? মহাদেবতার পাশে নগণ্য মানুষ পূজিত হবে কী করে? শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর আমাদের বঙ্গদেশের মহারাজা নবকৃষ্ণ, কলকাতার প্রাচীন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকের কাছে আজ বিশ্বাস্য হবে না শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ‘শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর’ রূপ ধারণ করার কাহিনি, অথবা তাঁর বিস্ময়কর বাহাদুরি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে অষ্টাদশ শতকে নবকৃষ্ণর কালে সমাজের এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটত, যা আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের বহু বিচিত্র ঘটনা অষ্টাদশ শতকের লোকের কাছেও তাজ্জব বলে মনে হত। অতএব মহারাজা নবকৃষ্ণর কথা এবং তাঁর ‘শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর রূপধারণের কাহিনি তাঁরই কালের দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু একদা কামনা করতেন যেন শেষজীবনে কাশীবাসী হতে পারেন এবং কাশীর বিশ্বনাথধামে দেহত্যাগ করে স্বর্গলোকে স্থায়ী আসন দখল করতে পারেন। রাজা—প্রজা, ধনী—নির্ধন নির্বিশেষে সকলের মনেই সংসারধর্ম পালনের পর এই কামনা মূর্ত হয়ে উঠত। মহারাজা নবকৃষ্ণর মনেও তা—ই হয়েছিল। তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অনেক প্রকারের কর্ম—অকর্ম করার পর নবকৃষ্ণর মন এক বিষণ্ণ অবসাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ক্লাইভের চেয়ে তিনি বয়স কিছু ছোট ছিলেন এবং প্রায় সমবয়সি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের। ক্লাইভ ও হেস্টিংস, দুই কৃতী পুরুষেরই তিনি ছিলেন মুনশি বা ফারসি শিক্ষক। এ দেশের রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচও ক্লাইভ—হেস্টিংস তাদের প্রিয় মুনশী নবকৃষ্ণর কাছে শিক্ষা করেছিলেন। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে পঙ্কিল আবর্ত রচিত হয়েছিল, তাতে মহারাজ নবকৃষ্ণ কর্ণধার না হলে ইংরেজ রাজপুরুষেরা চোখে হয়তো অন্ধকার দেখতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘পলিটিক্যাল দেওয়ান’ হয়েছিলেন নবকৃষ্ণ। সর্বকর্মে দুর্লভ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের জন্যই তিনি যে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কূটনীতি কে কাকে সেদিন বেশি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা—ও আজ তর্কের বিষয়, তবে নবকৃষ্ণর কাছ থেকে এ বিষয়েও ইংরেজরা কিছু কম শিক্ষা পাননি। যা—ই হোক, কেবল যে রাজনীতিতে তা নয়, ব্যাবসাবাণিজ্য ও নানানবিধ সামাজিক কাজকর্মেও সারাজীবন নবকৃষ্ণ অনেক কঠোর কর্তব্য পালন করেছেন। জীবনের অপরাহ্নে কাশীধামের দিকে স্বভাবতই তাই তাঁর মন ধাবিত হয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল স্বনামে একটি শিব বিশ্বেশ্বর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন। বিশ্বেশ্বরজির অবাঙালি ভক্তরা, বিশেষ করে পান্ডারা, বেশ একটু আপত্তিকর গুঞ্জন তুলেছিল, কিন্তু বারাণসীর মহারাজা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ ‘কে’ এবং তাঁর প্রভাব—প্রতিপত্তি কতখানি। কাজেই ওজর—আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকল না, সমারোহে ও সগৌরবে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের পাশে শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণর শিব প্রতিষ্ঠা করা হল। অদ্যাবধি এই শিব পূজিত হয়ে আসছেন যদিও নবকৃষ্ণর এই কীর্তির কথা অনেকেরই আজ মনে নেই।

মহারাজা নবকৃষ্ণর সামাজিক প্রতিপত্তির এটি একটি বড় নিদর্শন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বিগ্রহ নিয়ে নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিরোধ হয়েছিল। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় নবকৃষ্ণর বাসনা হয়, বাংলা দেশের লোকপ্রিয় বিগ্রহগুলি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা করেন। এই বাসনা চরিতার্থের জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। শ্রাদ্ধ শেষ হবার পর অন্যান্য বিগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ জিউকে দেওয়া হয় না। কারণ নবকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন গোপীনাথ তাঁর কাছে থাকতে চান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন জমিদারির ব্যাপারে হেস্টিংসের নতুন বন্দোবস্তের জন্য নানাদিক থেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। মধ্যেমধ্যে নবকৃষ্ণর কাছে টাকার জন্য তাঁকে হাত পাততে হত, নানা বিষয়ে উপদেশ—পরামর্শও নিতে হত। তিন লক্ষ টাকা নবকৃষ্ণর কাছ থেকে তিনি ঋণ করেছিলেন। গোপীনাথ—বিগ্রহের বিনিময়ে এই ঋণ নবকৃষ্ণ মকুব করতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ঋণ তো দূরের কথা, প্রাণের চেয়েও অধিকতর মূল্য হল আভিজাত্যপ্রসূত সামাজিক মর্যাদার। বিগ্রহ নিয়ে কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের দুই মহারাজার মধ্যে মর্যাদার লড়াই বাধল। কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীন রাজবংশের বংশধর, নবকৃষ্ণ একপুরুষের অর্বাচীন মহারাজা। তেজবীর্য কারও কম নয়। বরং একপুরুষের মহারাজার একটু বেশি। প্রবীণ ও তরুণের মতো দুই মহারাজার মধ্যে তফাত। বিগ্রহ নিয়ে অবশেষে মামলা হল আদালতে, কয়েক হাজার টাকা জলের মতো খরচ হয়ে গেল। জয় হল কৃষ্ণচন্দ্রর। কিন্তু নবকৃষ্ণর নয়া আভিজাত্যের গর্বোদ্ধত মাথা সহজে হেঁট হবার নয়। আর কয়েক হাজার টাকা খরচ করে তিনি গোপীনাথের অবিকল একটি মূর্তি ওস্তাদ শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করালেন। তারপর বিগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কিন্তু কোন বিগ্রহটি পাঠালেন, আসল না নকল, তা নিয়ে আজও অনেক কাহিনি শোনা যায়।

মহারাজা নবকৃষ্ণর দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দোল—দুর্গোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। সাহেবসুবো থেকে আরম্ভ করে কলকাতা শহরের সকল শ্রেণির লোক এইসব উৎসবে যোগদান করতেন। দানধ্যান ও ভোজনের প্রলোভনে রবাহূতের সংখ্যাও কম হত না। জাঁকজমক পাল্লা দিয়ে করা হত, কারণ শহরে তখন রাজা—মহারাজা স্তরের আরও অনেক ধনিক ছিলেন, যাঁরা উৎসব—অনুষ্ঠানের সমারোহকে আভিজাত্যের প্রতিযোগিতা বলে মনে করতেন। শোভাবাজারের তালুকদার নবকৃষ্ণর আভিজাত্য ছিল সকলের উপরে, কাজেই উৎসবের জাঁকজমকও তাঁকে সেই অনুপাতে করতে হত। তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ওয়ার্ড সাহেব তাঁর হিন্দুদের ইতিহাসগ্রন্থে (ইংরেজি) এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ না করে পারেননি। একবার নবকৃষ্ণ কালীঘাটে কালী মন্দিরে পুজো দিতে যান। অমাত্য—আমলাবর্গ, ব্রাহ্মণ—পুরোহিত—পণ্ডিত শত শত তাঁর সঙ্গী হন। পুজো উপলক্ষে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। দশ হাজার টাকার একটি স্বর্ণহার নবকৃষ্ণ মা কালীকে উপহার দেন। তার সঙ্গে আরও নানা রকমের অলংকার দেওয়া হয় এবং খাট—বিছানা, রুপোর থালা—বাসন ইত্যাদিও অনেক দান করা হয়। কয়েক হাজার ভিখিরিও মহারাজার অর্থদান গ্রহণ করে। শোভাবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

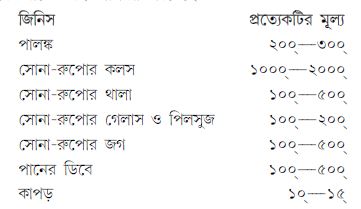

ধর্মেকর্মে যেমন, সামাজিক কাজকর্মেও তেমনি নবকৃষ্ণ তাঁর আভিজাত্য—গৌরব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। মনে হয় সামাজিক ব্যাপারে তাঁর পদমর্যাদার চেতনা আরও বেশি প্রখর ছিল। তা—ই থাকার কথা। সেকালে সামাজিক মর্যাদার লড়াই চলত প্রকাশ্যে ধনদৌলত প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে। প্রধানত সেই কারণে বড় বড় বিত্তশালী পরিবারে উৎসব—অনুষ্ঠানের জাঁকজমক খুব বেশি পরিমাণে হত। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানগুলিতে সমারোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছোত যা আজকের দিনে বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। এইরকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নবকৃষ্ণর মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি রূপকথা রচনা করেছে। অবশ্য কেবল নবকৃষ্ণর মাতৃশ্রাদ্ধ নয়, তাঁর সমকালীন আরও কয়েকজন ধনিক বাঙালির মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান আজ অনুরূপ কাল্পনিক কাহিনি বলে মনে হয়। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। বর্তমান টাকার মূল্যে বিচার করলে অন্তত দু—কোটি টাকা হবে। মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রায় এই একই পরিমাণ টাকা তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করেন। তবে ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, নবকৃষ্ণ বেশির ভাগ টাকা দানধ্যানে ব্যয় করেন। দানের মধ্যে ব্রাহ্মণ—পণ্ডিতদের দানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ড ব্রাহ্মণদের দানের এই তালিকাটি দিয়েছেন :

কেবল ব্রাহ্মণদের নয়, সাধারণ দরিদ্র লোকদেরও কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিস দান করা হয়েছিল। অনেকে এই অনুষ্ঠানকে তখন কলিযুগের এক মহাযজ্ঞ বলে অভিহিত করেছিলেন। ‘মুখার্জির ম্যাগাজিন’—এ (এপ্রিল ১৮৬১) এই অনুষ্ঠানের একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। তার মর্ম এই :

মনে হয় বাংলা দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সকল শ্রেণির লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। ‘ভিখিরি’ ‘ভাট’ ‘পাড়িয়া’ এরা তো ছিলই, দরিদ্র ও অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত বাদ ছিল না। এমনকী রীতিমতো সংগতিপন্ন যাঁরা তাঁরাও এসেছিলেন উপঢৌকনের লোভে। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি দান গ্রহণ করতে পারবে, তাই অধিকাংশ লোকই স্ত্রী—পুত্র নিয়ে সপরিবারে এসেছিল, এমনকী কোলের শিশুটিকেও কেউ ফেলে আসেনি। বড় বড় পুতুল কাপড়ে ঢেকে কোলের শিশু সাজিয়ে অনেকে দান গ্রহণ করেছিল। জিনিসপত্তর ও খাবারদাবার সরবরাহ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। দেশের শত শত কর্মকার কুম্ভকার স্বর্ণকার তন্তুবায় ময়রা প্রভৃতি কারিগরদের আহ্বান করা হয়েছিল এই মহাযজ্ঞের জোগান দিতে। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল অনুষ্ঠানে, এবং তখনকার দিনেও নিজের যথেষ্ট আমলাবর্গ পাইক—বরকন্দাজ—সেপাই দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও, মহারাজা নবকৃষ্ণকে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্য নিতে হয়েছিল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

দানধ্যানের ব্যাপারে মহারাজা নবকৃষ্ণর উদারতা কেবল পারিবারিক উৎসব—অনুষ্ঠানে নয়, অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মেও প্রকাশ পেত। তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন ঠিক, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সচরাচর তাঁর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দেখা যেত না। হিন্দুদের জন্য তিনি বহু দেবালয়, স্নানের ঘাট, তীর্থযাত্রার পথ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতো আরও অনেক ধনিক রাজা—মহারাজা পুণ্যকর্মবলে এইসব কাজ সেকালে করেছেন, বহু পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। এ ব্যাপারে অন্তত নবকৃষ্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপকারার্থেও যথেষ্ট দানধ্যান করেছেন। কলকাতার ‘সেন্ট জন’স গির্জা নবকৃষ্ণর দানের জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনই এই জমিটুকুর দাম ছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো, এখন ৩০ লক্ষ টাকা হওয়াও আশ্চর্য নয়। এ ছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসকে তিনি ফারসি—আরবি বিদ্যার চর্চার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। নবকৃষ্ণ নিজে যে একজন ফারসি বিদ্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন সে কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। সেইজন্য শুধু হিন্দু বিদ্যায় নয়, মুসলমান বিদ্যাতেও তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিল। সংস্কৃতচর্চার জন্য তিনি যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অকাতরে দানধ্যান করতেন, বৃত্তি দিতেন, সেইরকম ফারসিবিদ্যাচর্চার জন্যও মৌলবি—মুনশিদের বৃত্তি দান করতেন। বাংলা দেশের রাজা—মহারাজা ও জমিদারদের সাংস্কৃতিক উদারতার ঐতিহ্য নবকৃষ্ণ আঠারো শতকের শেষার্ধে কলকাতা শহরে পূর্ণমাত্রায় বহন করে এনেছিলেন। আধুনিক মহানগরে তাঁকে বিলীয়মান সামন্তযুগের একজন উদীয়মান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলা যায়।

মহারাজা নবকৃষ্ণর পণ্ডিতসভার তখন এমন খ্যাতি ছিল যে লোকে তাকে মহারাজা বিক্রমাদিত্যর নবরত্নসভা বলত। নবকৃষ্ণর বিদ্বৎসভা যারা অলংকৃত করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ কমলাকান্ত, বলরাম ও শংকর। সভাতে নিয়মিত বিতর্ক হত তখনকার দিনের নানারকম জটিল সামাজিক সমস্যা নিয়ে। দেশ—বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতরা আসতেন এই বিতর্কে যোগদান করতে এবং জয়ের পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ করতে। কাশীর বড়—বড় পণ্ডিতরা তখন নিয়মিত আমন্ত্রিত হতেন নবকৃষ্ণর পণ্ডিতসভায়। বাঙালি পণ্ডিতদের সঙ্গে উত্তর ভারতের পণ্ডিতদের বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক হত। রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো বিখ্যাত সব বাঙালি পণ্ডিতদের কাছে অনেক বাইরের পণ্ডিত তখন পরাজয় স্বীকার করেছেন। বাঙালি—অবাঙালি নির্বিশেষে মহারাজা নবকৃষ্ণ পণ্ডিতদের পুরস্কার ও বৃত্তি দান করে উৎসাহিত ও সম্মানিত করেছেন। সভাস্থলে বিদ্যাকে বিত্তের মতো শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তখনকার দিনে বাংলা দেশে এমন কোনও খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন কি না সন্দেহ, যিনি কলকাতার শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণর অথবা নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর দানভাজন ছিলেন না।

ত্রিবেণির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ও পরমায়ু দুইই বিস্ময়কর ছিল। নবকৃষ্ণর মারফতে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর পরিচয় পান এবং হিন্দু আইনগ্রন্থ সংকলনের কাজে তাঁকে নিয়োগ করেন। জীবিকানির্বাহ ও গৃহনির্মাণের জন্য নবকৃষ্ণ তাঁকে অর্থ এবং একটি তালুক দান করেন। বছরে এক লক্ষ টাকা আয়ের মতো একটি বড় তালুক তিনি জগন্নাথকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন যে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর প্রয়োজন নেই, কারণ বিদ্যানুশীলন ও ভোগবিলাসিতা একসঙ্গে চলতে পারে না। জগন্নাথের ইচ্ছা, তাঁর বংশে বিদ্যাচর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ থাক, এবং তা থাকতে হলে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ভোগ করা চলবে না। কাজেই জগন্নাথ ছোট্ট একটি তালুক নবকৃষ্ণর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যার আয় থেকে কোনওরকমে দু—বেলা খেয়ে—পরে চলে যেতে পারে। পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকারকে তিনি শোভাবাজারে একটি বসতগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে ১২০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন এবং দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর জন্য ‘পণ্ডিতপ্রধান’ উপাধি মঞ্জুর করে এনেছিলেন। দেশের পণ্ডিতসমাজের জন্য নবকৃষ্ণর এরকম আরও অনেক কীর্তি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর নিজের গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর বিদ্যানুরাগের অন্যতম নিদর্শন। তার জন্য বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি তিনি নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কেবল সংস্কৃত পুঁথি নয়, আরবি—ফারসি পুঁথিও তাঁর সংগ্রহশালায় অনেক ছিল। শোভাবাজারের রাজপরিবারের এই বিদ্যোৎসাহ নবকৃষ্ণের বংশধরদের মধ্যেও দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

কেবল বিদ্যানুশীলনে নয়, সংগীত ও শিল্পকলার অনুশীলনেও নবকৃষ্ণ যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কলকাতা শহরে কবিগানের নব্যধারার তিনি ছিলেন প্রধান প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। শোভাবাজার রাজবংশের অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁর ‘বঙ্গের কবিতা’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রকৃত ওস্তাদী কবি—গাহনার প্রথম আবির্ভাব। মহারাজা অতিশয় সঙ্গীত গুণগ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন; কবি—গান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অনেকে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবি—গানের প্রচুর সমাদর হইয়াছিল। মহারাজার নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্যবংশীয় গুণী থাকিতেন, তিনি ”আখড়াই” গাহনা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এই সেনজা মহাশয় টপ্পাবাজ নিধুবাবুর নিকট—আত্মীয়।’ বিখ্যাত টপ্পা গায়ক নিধুবাবুর ভালো নাম রামনিধি গুপ্ত। তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত পিতার রচিত সংগীত—সংকলন ‘গীতরত্ন’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কুলুই সেন ছিলেন নিধুবাবুর নিকট মাতুলপুত্র। নবকৃষ্ণর পর তাঁর পুত্র মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের আমলে প্রধানত নিধুবাবুর প্রেরণায় আখড়াই গানের চরম বিকাশ হয়।

কবিগায়কদের মধ্যে নবকৃষ্ণর কালে হরু ঠাকুর শ্রেষ্ঠ বলে সমাদৃত হতেন। তাঁর নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। তিনি কবিয়াল মহলে ‘কবির গুরু, ঠাকুর হরু’ বলে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত রাম বসু, যিনি কবিগানের নব্যধারার প্রবর্তক (প্রশ্ন—উত্তর রীতির), হরু ঠাকুরের পরবর্তী। হরু ঠাকুর একটি শখের দল করে মহারাজা নবকৃষ্ণর রাজবাড়িতেই গান করতেন। কবিগায়ক হলেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। শোনা যায়, মহারাজা নবকৃষ্ণ একদিন তাঁর গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে একটি দামি শাল উপহার দেন, হরু ঠাকুর সেটি মহারাজার সামনেই তাঁর ঢুলিকে পরিয়ে দেন। মহারাজা তাতে আরও খুশি হন এবং এই তেজস্বিতার জন্য হরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আরও বেড়ে যায়। রাজকোষ থেকে হরু নিয়মিত বৃত্তি পেতেন এবং নবকৃষ্ণর পরামর্শেই তিনি শখের দল থেকে প্রথম পেশাদার কবিদল গড়ে তোলেন। তাঁর রচিত গানের একটি ছোট্ট নমুনা এই—

নাম প্রেম তার, সাকার নহে,

বস্তুটি সে নিরাকার।

জীবন যৌবন, ধন কিবা মন,

প্রাণ বশীভূত তার।

নবকৃষ্ণর প্রতি হরু ঠাকুরের অনুরাগ এত গভীর ছিল যে, নবকৃষ্ণর মৃত্যুর পর তিনি কবিগান গাওয়া পরিত্যাগ করেন। নবকৃষ্ণর উত্তরাধিকারীদের পোষকতায় পরবর্তীকালে বাংলা কবি—আখড়াই—টপ্পা গানের সমৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ক্রমে কলকাতা শহরের নব্য—অভিজাতদের কুরুচিস্পর্শে তার বিকৃতি ও অবনতিও দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে।

বাংলর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, মহারাজা নবকৃষ্ণর দান নানাবিধ। তৎকালে বাংলা দেশে নদিয়ারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব—প্রতিপত্তি একটুও ম্লান হয়নি। কৃষ্ণচন্দ্রর জমিদারিপ্রতাপ ইংরেজ শাসকদের নিত্যনতুন বন্দোবস্তের ফলে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সমাজে বা সংস্কৃতিক্ষেত্রে তঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইসময় শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ একটি ‘দ্বিতীয় কৃষ্ণনগরের রাজসভা’র পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন নতুন শহর কলকাতায়। সেখানে তাঁরই ছিল অখণ্ড প্রতিপত্তি এবং নতুন ইংরেজ শাসকরা পর্যন্ত সেই প্রতিপত্তি মান্য করে চলতেন। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থসমাজভুক্ত হয়েও সর্বসম্মতিক্রমে কুলীন—মৌলিকসহ সমগ্র কলকাতার কায়স্থসমাজভুক্ত ‘সমাজপতি’র আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মৌলিক কায়স্থ হয়ে সমগ্র কায়স্থসমাজের ‘সমাজপতি’ হওয়া, বিশেষ করে কলকাতার মতো ধনিকবহুল দলাদলিপ্রধান শহরে যে কী ভয়ংকর ব্যাপার হতে পারে তখনকার দিনে, তা আজ কল্পনাতেও অনুমান করা সম্ভব নয়। নবকৃষ্ণ সমাজপতি হয়েছিলেন এবং কলকাতার সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থরা তাঁর নেতৃত্ব বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছিলেন। এমনকী তিনি একবার কুলীন—মৌলিক উভয় গোষ্ঠীর কায়স্থদের ‘একজাই’ পর্যন্ত করেছিলেন, অর্থাৎ সকলের বংশানুক্রমের বিশুদ্ধতা যাচাই করে নতুন করে জাতিগত স্তরবিন্যাস করেছিলেন এবং তাঁর ‘একজাই’ সকলে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া মহারাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন তখনকার ‘জাতিমালা কাছারি’র সভাপতি। এই কাছারির কাজ ছিল জাতিগতভাবে কর্তব্যের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য দণ্ডবিধান করা। এই দণ্ড সমাজের চোখে ভয়ানক দণ্ড ছিল, কারণ সমাজচ্যুতি অথবা জাতিচ্যুতির দণ্ড তখন প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠোরতর বলে গণ্য হত। মহারাজা নবকৃষ্ণ কলকাতার সমাজে এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, যে দণ্ডের জন্য আপিল তখন ব্রিটিশের আদালতেও গ্রাহ্য হত না। কোটিপতি নবকৃষ্ণর পক্ষে সমাজপতি হওয়া সহজেই সম্ভব হয়েছিল, যেমন আজও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়।

১৩৭১ । ১৯৬৪