দীবনন্ধু মিত্র বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙালি সমাজ – বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষ

দীবনন্ধু মিত্র : বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙালি সমাজ – বিনয় ঘোষ

দীনবন্ধুর নাটকের দোষগুণ বিচার করা এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। ‘সাহিত্যিক’ সমালোচনার বাক্যবিস্তারের আগে দীনবন্ধু—প্রতিভার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা অনেক বেশি প্রয়োজন। সকলেই জানেন, দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার এবং তাঁর ‘নীলদর্পণ’ ও ‘সধবার একাদশী’ বাংলা নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ১৮৫৯ সালে মাইকেল মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক প্রকাশিত হয় এবং তার ‘প্রস্তাবনা’য় (এই প্রস্তাবনা পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়) তিনি দুঃখ করে লেখেন :

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস

কোথা ভবভূতি মহোদয়।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,

তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।

মধু বলে, জাগ মা গো, বিভু স্থানে এই মাগ

সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

১৮৫৯ সালে মধুসূদন এই খেদোক্তি করেন। বাংলার ‘তনয় নিচয়’কে ‘সুরসে প্রবৃত্ত’ করবার জন্য তিনি নিজে লেখেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক। কিন্তু ‘শর্মিষ্ঠা’ পৌরাণিক নাটক এবং বাংলা নাটকে পৌরাণিক কাহিনী পরিবেশনের (সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে) চেষ্টা মধুসূদনের আগে থেকেই চলছিল। মধুসূদনের আবেদন ও আক্ষেপ অবশ্য ব্যর্থ হয়নি। ১৮৫৯ সালে বাংলার এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদন ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে’র জন্য তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করেন। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রর ‘নীলদর্পণং নাটকং’ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল ধরে নানা রকমের ইংরেজি বাংলা নাটক রচনা, অভিনয়, শখের যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি হচ্ছিল বাংলা দেশে, কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের খেদোক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাতে উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মনের খিদে মিটছিল না, কোথায় যেন একটা কীসের অভাব, একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ফাঁকি থেকে যাচ্ছিল। অভাবটা হল বাস্তব সামাজিক নাটকের এবং জাতীয় রঙ্গালয়ের। দীনবন্ধু মিত্রর আবির্ভাবে এই দুই অভাবই সর্বপ্রথম পূর্ণ হয় বলা চলে, মনে হয় মাইকেল মধুসূদন যেন ‘শর্মিষ্ঠা’র প্রস্তাবনা দীনবন্ধুর আবির্ভাব প্রত্যাশা করেই রচনা করেছিলেন। নাট্যকাররূপে দীনবন্ধুর আবির্ভাবও যেন এ দেশের অভিনয়কলা, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকশ্রেণির একটা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রস্তুতি ও বিকাশের স্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল। নাটক, নাট্যকার ও রঙ্গালয়কে অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও এইভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়েছে, বাংলার ইতিহাসে তার ব্যতিক্রম হবে কী করে? কোনও প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় বলা যায় : ‘The poet or the novelist can proceed as long as he has pen, ink, and paper, but the dramatist must have players, a stage, and an audience.’ (Ifor Evans)। অভিনেতা, রঙ্গালয় ও দর্শকগোষ্ঠী—এই তিনটি বস্তুই প্রকৃত বস্তুবাদী নাটক ও নাট্যকারের পরিপুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা দেশে এই অভিনেতা, রঙ্গালয় ও দর্শকগোষ্ঠীর রুচিবোধ ও কলাকুশলতার যেমন বিকাশ হয়েছে ধীরে ধীরে, তেমনি বাইরের সামাজিক বাস্তব পটভূমিও পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে নাটকীয় রূপধারণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই নাটকীয় সামাজিক পরিবেশেই আধুনিক বাংলা নাটক, জাতীয় সাধারণ রঙ্গালয় ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রর জন্ম। এই যুগটাকে আমরা ইংরেজ শাসকদের দিক থেকে ডালহৌসির যুগ এবং জাতীয় ইতিহাসের দিকে থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ বলতে পারি। এই যুগেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের শাসনতন্ত্র ও শোষণযন্ত্র কায়েম করেন, বাঙালি শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সব দিক দিয়ে সমস্ত ঘটনার এমনভাবে নাটকীয় সমাবেশ হতে থাকে যে বাইরের সমাজটাই একটা রঙ্গমঞ্চের রূপ ধারণ করে, নাটক ও নাট্যকার, অভিনয় ও অভিনেতার জোয়ার আসে এবং নাটকই যেন যুগমানসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই নাটকীয় ঘটনাবর্তের তরঙ্গশীর্ষে আমরা দীনবন্ধু ও তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটককে দেখতে পাই এবং বাইরের সমাজই যখন রঙ্গমঞ্চতুল্য, তখন জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাও অনেক সহজ হয়ে যায়। দীনবন্ধুর দান ও তাঁর নাট্যপ্রতিভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য তাই তখনকার এই সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তা না করে শুধু তথাকথিত সাহিত্যিক সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার মানে কেবল বাকপ্রপঞ্চ রচনা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কর্মজীবনের সময় নদিয়া বিভাগে কাটে। শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৫৫ সালে তিনি পাটনার পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। পাটনা থেকে ওড়িশা যান কিছুদিন, তারপর ওড়িশা থেকে নদিয়ায় আসেন। মধ্যে কাজের জন্য ঢাকা বিভাগে তাঁকে পাঠানো হলেও, তিনি আবার নদিয়ায় ফিরে আসেন। ১৮৫৯—৬০ সালের কথা। দীনবন্ধুর বয়স তখন ৩০/৩১ বছরের বেশি নয়। তার মধ্যে প্রায় ২০ বছর তিনি নদিয়া বিভাগেই কাটিয়েছেন। তিনি যখন সবেমাত্র হাঁটি—হাঁটি পা—পা করে হাঁটতে শিখছেন, তখন তিতুমীর অত্যাচারী দেশি জমিদার ও বিদেশি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। গোবরডাঙা অঞ্চল তখন এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল এবং গোবরডাঙা তখন নদিয়ার অন্তর্গত (এখন চব্বিশ পরগনার)। তিতুর ‘বাঁশের কেল্লা’ ইংরেজ সৈন্যের কামানের গোলাবর্ষণে ভেঙে পড়ল বটে, কিন্তু অসন্তোষের আগুন নিভল না। নীলকুঠির মালিক ও দালালদের উৎপীড়নে সেই ধূমায়িত বহ্নি আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তিতুমীরের বিদ্রোহকাহিনি বাল্যকালে দীনবন্ধু নিশ্চয়ই শুনেছিলেন, অন্তত ‘ঘুমপাড়ানি মাসি—পিসি, বর্গি এল দেশে’র মতো তিতু সম্পর্কে গ্রাম্য কবিতা ও ছড়াগুলি কিছু কিছু নিশ্চয় সবার কানে পৌঁছেছিল—

এসেছে রাঙা গোরা, উর্দি পরা, ব্যাতের টোপর মাথায়।

এরা ছাড়ছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরত গুলি মানলে না

সারলে ইংরেজ মামু! এবার আর জানে রাখলে না।

বিদ্রোহের কোলে দীনবন্ধু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর জন্মভূমিই গণবিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র তখন। আশপাশে চারদিকে বিদ্রোহ, ১৮৩০—৩১ সালে তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ। আর এরই মধ্যে, প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে, বাংলার সবচেয়ে ব্যাপক ও ভয়াবহ বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে সিপাহি বিদ্রোহের পর সারা বাংলা দেশকে, বিশেষ করে নিম্নবঙ্গকে, গ্রাস করবার উপক্রম করছিল। সে বিদ্রোহ হল বাংলার নীলচাষিদের বিদ্রোহ। বড়লাট লর্ড ক্যানিং এইসময় একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন : ‘I felt that a shot fired in anger, or fear by one foolish planner might put every factory in Lower Bengal in flames.’ এখানে মনে রাখা দরকার যে দীনবন্ধুর জন্মস্থান ও প্রধান কর্মস্থানের পরিপার্শ্বেই একে একে প্রত্যেকটি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে এবং বাংলার অন্যতম কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ১৮২৯—৩০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল, অর্থাৎ দীনবন্ধুর জন্ম থেকে ‘নীলদর্পণ’ রচনাকাল পর্যন্ত, বিদ্রোহের এই ক্ষেত্র রচনার সবচেয়ে প্রশস্ত কাল বলা যায়।

বাংলার নীল আন্দোলনের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। দীনবন্ধুর প্রথম ও প্রধান নাটক ‘নীলদর্পণ’—এর কাহিনি, চরিত্র ও তার দোষগুণ বুঝতে যেটুকু জানা দরকার, তা—ই খুব সংক্ষেপে বলছি। শুধু সাহেবরাই নীলকর ছিলেন না, অনেক বাঙালি জমিদারও ছিলেন। ১৭৭৯ সালে কোম্পানি যখন সাহেবদের নীলচাষের অধিকার দেন, তখন নদিয়া, যশোহর ইত্যাদি জেলায় দেশি জমিদাররাই বেশি নীলচাষ করতেন। প্রথমদিকে এই জমিদারদের কাছ থেকেই সাহেবরা নীলকুঠি কিনতে থাকেন এবং জমিও বন্দোবস্ত করতে থাকেন। এই বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদারদের সঙ্গে সাহেব নীলকরদের মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছে, কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনদে সাহেবরা এ দেশে ভূমিস্বত্বের অধিকারী হবার পর আর কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। সাহেব নীলকররা নিজেরাই জমিদার হয়ে এ দেশের চাষিদের দিয়ে নীলচাষ করাতে লাগলেন। বিদেশি জমিদার ও দেশি জমিদার উভয়েই হাত মিলিয়ে মুনাফার লোভে নীলচাষের দিকে ঝুঁকলেন। ১৮২০—২২ সালে নীলের মূল্যবৃদ্ধির সময় অনেক বেশি জমিদার নীলচাষের প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত তঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে যায়। এখানে শুধু একটা জেলার কথা বলি। ১৮৭২ সালেই দেখা যায়, যশোহর জেলার মোট ১০৫টি নীলকুঠির মধ্যে ৫৫টি নীলকুঠি বিদেশি সাহেবদের এবং ৫০টি নীলকুঠি দেশি জমিদারদের। তার মধ্যে নড়ালের জমিদারদের নীলকুঠির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। যা—ই হোক, দেশি জমিদারদের নীলকুঠী থাকলেও তার ম্যানেজার নিযুক্ত হতেন সাহেবরা এবং সাহেবদের নীলকুঠিতে কাজকর্ম দেখার ভার পড়ত দেশি দেওয়ান ও গোমস্তাদের উপর। সুতরাং নীলকুঠির সাহেব বা কুঠিয়াল সাহেব বলতে শুধু সাহেব মালিককেই বোঝায় না, দেশি মালিকের সাহেব ম্যানেজারকেও বোঝায়। আর নীলকরদের অত্যাচার বলতে বোঝায় নীলকর সাহেব ও দেশি জমিদারদের অত্যাচার এবং তাদের সাহেব ম্যানেজার, দেশি কর্মচারী, দেওয়ান ও গোমস্তাদের অকথ্য জুলুম ও উৎপীড়ন। এইজন্যই নীলচাষিদের প্রতি বাঙালি জমিদার ও উচ্চমধ্যশ্রেণি কোনওদিন সহানুভূতি দেখাননি। সাহেবদের এ দেশে স্থায়ী বসবাস বিষয়ে আহূত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে (১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর) দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেছিলেন : ‘…I beg to state, that I have several Zemindaries in various districts and that I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefitted the country and the community at large…’এর অনেক আগেই কিন্তু, ১৮১০ সালে, ইংরেজ সরকারই নীলকরদের অত্যাচার—উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন। তার মর্ম এই : (ক) নীলচাষিদের উপর এমন দৈহিক অত্যাচার করা হয় যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হয়; (খ) বকেয়া নীল আদায়ের জন্য চাষিদের ধরে এনে নীলের গুদামে বহুদিন আটক রাখা হয়; (গ) চাষিদের ভয় দেখানো হয় এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া হয়; (ঘ) বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া লাঠি দিয়ে (‘নীলদর্পণ’—এর ‘শ্যামাচাঁদ’) চাষিদের প্রহার করা হয়। এই সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও, ‘সমাচার দর্পণ’, ‘বঙ্গদূত’ প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের অনেক বিবরণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নীলকরদের সপক্ষে যুক্তি শুনে মনে হয় যে তিনি উদীয়মান বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির যথেষ্ট উদার ও মহৎ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত শ্রেণিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির একটা অংশ অবশ্য নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষিদের পক্ষে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মুখপত্র ছিল ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’। আরও একজন ছিলেন, তিনি নাট্যকার দীনবন্ধু। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কোন দীনবন্ধু জন্মাননি।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রসার

বাংলা দেশে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রধানত দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিদের নিয়ে গঠিত সেই মধ্যবিত্তদের যুগোপযোগী কোনও চারিত্রিক গুণ বিশেষ ছিল না। নবাবী আমলের জীর্ণ ঐতিহ্যকেই তাঁরা বহন করে চলেছিলেন। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে যাঁরা নতুন শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরাই রামমোহন ও ইয়াং বেঙ্গল দলে যোগ দিয়ে একটা প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত অল্প ছিল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডিও তখন এত সংকীর্ণ ছিল যে কোনও আন্দোলনকেই তাঁরা জোরদার করতে পারেননি। তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির উগ্রতা ও একদেশদর্শিতা দেখেই বোঝা যায়, বৃহত্তর লোকসমাজের সঙ্গে বিশেষ কোনও যোগাযোগও তাঁদের ছিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডিও তখন প্রসারিত হয়নি। ১৮৪৩ সালেও বাংলা দেশে শিক্ষা বাবদ মাত্র ৪ লক্ষ টাকার কিছু বেশি খরচ করা হত। ডালহৌসির আমলে ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের বিখ্যাত ডেসপ্যাচের (Wood’s Despatch, 1854) পর থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পরির্তনের সূচনা হয়। ডি.পি.আই. নিয়োগ, ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৫৬—৫৭ সালে শিক্ষার খাতে ব্যয়বরাদ্দ ১৮৪৩—এর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেড়ে ১২ লক্ষ টাকার বেশি হয়। অবশ্য তখনকার বাংলার মোট রাজস্বের শতাংশের একাংশ বরাদ্দও এ টাকা নয়, তবু মুষ্টিভিক্ষার হাত এই প্রথম ‘আসতে’ আরম্ভ করে বলা চলে। তার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রসারও স্থিরগতিতে হতে থাকে।

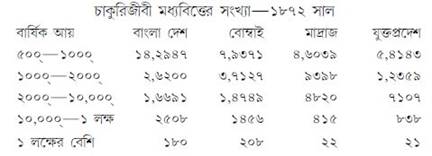

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার মানে চাকুরিজীবী (salariat) মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধি। শিক্ষার চরম লক্ষ্য চাকরি এবং চাকরির প্রচণ্ড তাগিদেই শিক্ষা। এই হল ইংরেজ যুগের শিক্ষার আদর্শ, যা আজও আমরা জান দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ঠিক চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায়, তার প্রসার তেমন হয়নি। ১৮৩৩ সালের সনদে সর্বস্তরের সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হল, ১৮৩৭ সালে ‘ডেপুটি কালেক্টর’ এবং ১৮৪৩ সালে ‘ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট’—এর পদ তৈরি করা হল। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখেযোগ্য হল ডালহৌসির রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী নীতি এবং ‘পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ’—এর ব্যাপক প্রসার। রেলপথ নির্মাণে কোটি কোটি টাকার ব্রিটিশ মূলধন ভারতবর্ষে খাটতে লাগল, এবং ডালহৌসির আগের যুগে যে ‘পাবলিক ওয়ার্কস’ খাতে গড়পড়তা ব্যয়বরাদ্দ ছিল মাত্র ৯০,০০০ পাউন্ড, ডালহৌসির আমলে ১৮৫৬ সালে সেটা বেড়ে হল ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড। ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত উপনিবেশে যথেষ্ট ‘lag’ ও ‘leakage’ থাকা সত্ত্বেও এই সরকারি ব্যয়ের ‘multiplier’ ও ‘Accelerator’—এর প্রতিক্রিয়া ‘ন্যাশনাল ইনকাম ও এমপ্লয়মেন্ট’—এর উপর নগণ্য নয়। এই যুগকে তাই আমরা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রথম স্বর্ণযুগ বলতে পারি। এই চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রসার কতটা হয় তার একটা উল্লেখযোগ্য হিসেব ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টের মূল্য কত বেশি নিচের আংশিক উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে।

১৮৭২ সাল পর্যন্ত এই হিসেব থেকে দেখা যায় যে সাধারণ মধ্যবিত্ত, এমনকী উচ্চস্তরের মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাংলা দেশে সবচয়ে বেশি, বাংলার পরে বোম্বাই, তারপর যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে আমরা বাংলার শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বর্ণযুগ নিঃসন্দেহে বলতে পারি। এই যুগেই বাংলার সামাজিক আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে, সাহিত্যের নতুন পাঠকগোষ্ঠী ও নাট্যাভিনয়ের নতুন দর্শকগোষ্ঠী তৈরি হয় এবং শিল্পকলা রসাস্বাদনের রুচিও বদলাতে থাকে। বাংলা সাহিত্য, নাটক ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই নতুন বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ, বিস্তার ও রুচি পরিবর্তন যুগান্তর আনে বলা চলে। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার, দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার এবং বঙ্কিমচন্দ্রর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ এই যুগেই সম্ভব হয়। জাতীয় রঙ্গালয়ও এই যুগের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দেলনও এইসময় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে আবির্ভূত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন ছিলেন উচ্চবংশের সন্তান, তাঁর আন্দোলনও প্রথম যুগের মুষ্টিমেয় উচ্চমধ্যবিত্তের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর আন্দোলনকে প্রধানত ধর্মান্দোলন বললেও ভুল হয় না, ধর্মসমন্বয়ই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সতীদাহপ্রথার উচ্ছেদ এ যুগের সবচেয়ে বড় সামাজিক কীর্তি। ‘ইয়াং বেঙ্গল’ দল কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারেনি, এবং তার অন্যতম কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাল্পতা। তাই তাঁদের প্রতিভার অনেকটাই অপচয় হয়েছে উগ্র ধর্মবিরোধিতায়, মদ্যপানে ও শিককাবাব ভক্ষণে এবং নিজেদের সভাসমিতিতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনায়। তবু, বাংলা দেশে প্রগতি আন্দোলনের ভূমিকা যে তাঁরাই রচনা করেছিলেন তাতে কোনও ভুল নেই। বিদ্যাসাগর ছিলেন গরিব মধ্যবিত্তের সন্তান, সাধারণ মানুষের দুঃখ—বেদনা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার ছাড়া সমাজের উন্নতি বা সংস্কার সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার সংস্কারই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ‘ধর্ম’ নিয়ে বিদ্যাসাগর একদিনের জন্য মাথা ঘামাননি, কোনও ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করারও প্রয়োজনবোধ করেননি। ‘উপনিষদ’—এর বদলে বিদ্যাসাগর লিখেছেন ‘বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ’। কোনও সভা, সমিতি বা দলে যোগ না দিলেও তিনি সমস্ত প্রগতিশীল দল—উপদলের সহযোগিতায় বিরাট এক সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগযুগান্তের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানবতার প্রতিমূর্তিরূপে বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন ‘হিন্দু নারী’কে। হিন্দু নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তিনি সামাজিক প্রগতির সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সমাজে নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর যখন আন্দোলন করছিলেন, প্রায় সেই সময় (১৮৪৫ সালে) মার্কস ও এঙ্গেলস The Holy Family-র মধ্যে লেখেন যে নারীর সামাজিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাই হল সাধারণভাবে সামাজিক প্রগতির মাপকাঠি। ১৮৬৮ সালে কুগেলম্যানকে একখানা চিঠিতে মার্কস লেখেন : ‘Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex’ এবং তার সঙ্গে ঠাট্টার ছলে বলেন—‘the ugly onle included’। বিদ্যাসাগর ছিলেন মার্কসের সমসাময়িক এবং অনেক দূরে ছিলেন। সুতরাং মার্কসবাদী হবার সুযোগ তাঁর হয়নি। না হলেও, নারীর স্বাধিকার—প্রতিষ্ঠা ভিন্ন যে সামাজিক প্রগতি সম্ভব নয়, এ সত্য তাঁর মতো আর কোনও বাঙালি সে যুগে উপলব্ধি করেননি। এ সমস্যার আর্থনীতিক মূল্যের সন্ধান তিনি পাননি, পেলে তো তাঁর সঙ্গে মার্কসের কোন পার্থক্যই থাকত না। শিক্ষার সমস্যা ও নারীর স্বাধিকার সমস্যার মধ্যে তিনি এতদূর নিমগ্ন ছিলেন যে দেশের আর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগও তাঁর হয়নি, এমনকি নীলচাষীদের আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ কোনো উক্তি শোনা যায় না। মনে হয় যেন, লাঞ্ছিত ও পীড়িত মানবতার প্রতিমূর্তিরূপে ‘নারীজাতি’কে দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর এবং তার মধ্যেই তিনি এমনভাবে নিমজ্জিত ছিলেন যে, অন্যদিকে তাঁর চিন্তাকে পরিচালিত করতে পারেননি। হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষে এবং বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি এমন একটা ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন, যা শুধু শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণিকে নয়, শহরের বাইরে গ্রামের চাষি—কারিগরদের পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির মূল ধরে এমন প্রচণ্ডভাবে তিনি নাড়া দিয়েছিলেন যে তার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। রক্ষণশীলরা তাঁকে খুন করবার ষড়যন্ত্রও করেছিল, কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর দৃঢ়চিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন, নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির একটা বিরাট অংশের সহযোগিতায়। এইসময় পথেঘাটে, সকল স্তরের লোকের মুখে ছড়া, গান ও ব্যঙ্গকবিতা শোনা যেত। গণ—আন্দোলনের একটা জোয়ার এল যেন। এইসময় নাটক—রচনা ও অভিনয়েরও একটা হিড়িক পড়ে যায়। বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে নাট্য আন্দোলনও এমন জোরালো হয়ে ওঠে যে সেইসময় বহরমপুরের প্রসিদ্ধ লেখক রামদাস সেন ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ পত্রিকায় লেখেন (১৮৫৯ সাল, ১০ মে) :

আহা কি আহ্লাদ!

পয়ার।

নিত্য ২ শুন্তে পাই অভিনয় নাম।

অভিনয়ে পূর্ণ হলো কলিকাতা ধাম।।

হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ।

দুখের হইল অন্ত সুখ বার মাস।।

দিন ২ বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান।

দিন ২ বৃদ্ধি হইল বাঙ্গলার মান।।

হায় কি সুখের দিন হইল উদয়।

এদেশে প্রচার হলো নাট্য অভিনয়।।

‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদনের বিলাপ—’অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে’—এবং কবি রামদাস সেনের আহ্লাদ—’অভিনয়ে পূর্ণ হলো কলিকাতা ধাম’—প্রায় একই সময়ের উক্তি, ১৯৫৯ সালের। একদিকে সিপাহি বিদ্রোহ ও নীলচাষিদের ব্যাপক আন্দোলন, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন—এই হল বাইরের সমাজের অবস্থা। সমস্ত সমাজটা প্রায় রঙ্গালয়ের মতো সরগরম। অভিনেতারও অভাব নেই। নতুন শিক্ষাদীক্ষা ও রুচি নিয়ে বিরাট এক মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে, সুতরাং ‘audience’ বা দর্শকগোষ্ঠীও তৈরি। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সুরাপান ও সাহেবিয়ানা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা, এবং গরিব চাষি ও অত্যাচারী দেশি—বিদেশি নীলকর জমিদারদের শোষণ ও পীড়নের সমস্যা, প্রত্যক্ষ বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ‘নাটকীয়’ রূপ ধারণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালে আমরা পৌঁছেছি। জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এবং জাতীয় নাট্যকারের আবির্ভাবের যুগ নিঃসন্দেহে এসেছে। তবু একই সঙ্গে দুই কবির বিলাপ ও আহ্লাদের উক্তির তাৎপর্য বুঝতে হলে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসটুকুও জানা দরকার। দীনবন্ধু কেন বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সবচেয়ে সমাজসচেতন জতীয় নাট্যকার ছিলেন, তা ও এই ইতিহাস আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

নাট্যাভিনয়ের প্রথম যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নাট্যাভিনয়ের সূচনা থেকে ১৮৭২ সালে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের ইতিহাস। নাট্যাভিনয়ের সূচনার অর্থ আধুনিক নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয়ের সূচনা। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে অভিনয়ই হল মানুষের আদিমতম কলা এবং আজও আমাদের দেশের ওঁরাওদের নৃত্যগীতাদিসহ সংঘবদ্ধ উৎসবযাত্রাকে ‘যাত্রা’ বলে। সুতরাং যাত্রার উৎপত্তিও বহু যুগ আগে সন্ধান করতে হয়, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। যাত্রা ছাড়াও বীরগাথা, বৈতালিক স্তুতিপাঠকদের গান, মনসা, চণ্ডী ও শিব ঠাকুরের গান ইত্যাদিও অভিনয়ের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সে ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়, আলোচ্য হল আধুনিক নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষকাল থেকেই তার সূচনা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় তার পরিণতি। প্রায় এক শতাব্দীর এই ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি। প্রথম যুগ হল প্রধানত বিদেশীদের রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয়ের যুগ। দ্বিতীয় যুগ হল ইংরেজিশিক্ষিত রুচিবান বাঙালীদের সেক্সপীয়র অভিনয় এবং নতুন রাজা মহারাজা জমিদারগোষ্ঠীর সখের থিয়েটারের যুগ। তৃতীয় যুগ হল সখের থিয়েটারের পরিণতি, নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক নাটকের দাবি, সামাজিক নাট্যাভিনয় এবং জাতীয় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার যুগ।

সিটন—কারক সাহেবের Selections from Calcutta Gazettes, এবং কেরি সাহেবের Good Old Days of Hon’ble John Company-র মধ্যে প্রথম যুগের নাট্যাভিনয়ের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তখনকার হঠাৎ—বড়লোক বাঙালি দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও দেওয়ানবাবুরা কুকুর—বাঁদরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করছেন, ‘বিদ্যাসুন্দর’ যাত্রায় তাড়া তাড়া নোট প্যালা দিচ্ছেন, শখের কবিয়াল, হাফ—আখড়াই ও খেউড়ের দল পুষছেন, ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, বুলবুলি ও মেড়ার লড়াই দেখছেন এবং শহরের বিদেশিদের রঙ্গালয়ে ঘুরে সাহেব—মেমদের কৌতুকাভিনয় উপভোগ করছেন। শিক্ষাদীক্ষা বা মার্জিত রুচি বলে তাঁদের কিছু ছিল না, ছিল কেবল দালালির কাঁচা পয়সা এবং অস্তগামী বিকৃত নদিয়া কালচারের উত্তরাধিকার। হালকা রঙ্গরসিকতা ও তামাশাতেই তাঁরা তৃপ্তি পেতেন। বিদেশিরাও তা বুঝতেন বলে গোড়া থেকে তাঁদের রঙ্গালয়ে তাঁরা ইংরেজিতেই এই হালকা রস পরিবেশন করতে আরম্ভ করেন। কলকাতা শহরের প্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ—পশ্চিম কোণে। দ্বিতীয় রঙ্গালয় খোলা হয় বর্তমান রাইটারস’ বিল্ডিংসের পিছনে, নাম ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’। ১৭৯৫ সালে ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’ কয়েকটি প্রহসন অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়, তার মধ্যে ‘Neck or Nothing’, ‘Trick upon Trick’, ‘The Farce of Barnaby Brittle’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। টিকিটের মূল্য ১৬ টাকা ও ১২ টাকা বক্স, ৮ টাকা গ্যালারি। দুটি অভিনয়ের জন্য একসঙ্গে Season ticket-ও পাওয়া যেত—একটি পরিবারের জন্য ১২০ টাকা এবং একজনের জন্য ৬৪ টাকা। এইসময় লেবেডেফ নামে একজন রুশবাসীও ডুমতলাতে (এজরা স্ট্রিট) একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’ প্রায় ১৮০৮ সাল পর্যন্ত চলে, তারপর Wheeler Place Theatre, Chowringhee Theatre, সার্কুলার রোডের The Athenaeum, দমদমের ও চন্দননগরের থিয়েটার, বউবাজারের Theatre Boitacounah, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের লিচের থিয়েটার, পার্কস্ট্রিটের Sans Souci থিয়েটার ইত্যাদি কয়েকটি বিদেশিদের পরিচালিত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার বাঙালি ধনিকসমাজ হালকা হাসি—তামাশা ও অনুকরণ বেশি পছন্দ করতেন বলে এইসব বিদেশি রঙ্গালয়ে ইংরেজিতে সেই ধরনের নাট্যাভিনয় করা হত এবং হাফ—আখড়াই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রতি বাবুদের অত্যধিক প্রীতি থাকার জন্য, সেইসব সংগীতাদিও ইংরেজি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের পরিবেশন করা হত। প্রবেশ দক্ষিণার বহর দেখেই বোঝা যায়, এইসব রঙ্গালয়ের সঙ্গে বাইরের সাধারণ লোকসমাজের বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না।

নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় যুগ

তাহলেও বাংলা দেশের এইসব ইংরেজি রঙ্গালয়ের যে একেবারেই কোনও দান নেই তা নয়। প্রহসন ছাড়াও এইসব রঙ্গালয়ে শেষের দিকে শেক্সপিয়রের নাটকাভিনয়ও হত। তখন অবশ্য নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় যুগে আমরা পৌঁছেছি এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণির রুচিও কিছু কিছু বদলাতে আরম্ভ করেছে। বাঙালিরা শুধু যে বিদেশি রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখতে যেতেন তা—ই নয়, নিজেরাও মধ্যে মধ্যে অভিনয়ে যোগ দিতেন। Sans Souci থিয়েটারে ওথেলোর ভূমিকায় একজন বাঙালি ভদ্রলোকের অভিনয় প্রসঙ্গে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় : ‘এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই …।’ (১৮৪৮ সাল ২১ আগস্ট)। এমন কৃতি অভিনেতা বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য কে ছিলেন জানি না, তাঁর কোনও পরিচয়ও পরে আর পাওয়া যায় না। এইটুকু শুধু বোঝা যায়, একজন নয়, এরকম বেশ কয়েকজন বৈষ্ণবচাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল সেইসময়। এইসব ইংরেজি নাট্যশালার অভিনয় দেখেই ধনী বাঙালিরা তাঁদের বাগানবাড়িতে ও বৈঠকখানায় শখের নাট্যশালা খোলার প্রেরণা পান। শেক্সপিয়রের নাটক (‘জুলিয়াস সিজার’—এর অংশ) এবং ইংরেজিতে অনূদিত ভবভূতির নাটক (উত্তররামচরিত) অভিনয়েই এই ধরনের বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘হিন্দু থিয়েটার’—এর দ্বারোদঘাটন হয় ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর। ১৮৩৩ সালে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে একটি নাট্যশালা স্থাপন করে কয়েকটি বাংলা নাটকের অভিনয় করেন। বাঙালি নাট্যশালায় এই প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় এবং তাতে অভিনেত্রীদেরও যোগ দিতে দেখা যায়। কী কী বাংলা নাটকের অভিনয় হয় তা সঠিক জানা যায় না, তবে ‘বিদ্যাসুন্দর’ অভিনয়ের কথা জানা যায়। এইসময় স্কুল—কলেজের বাঙালি ছাত্ররাও অভিনয় করতে আরম্ভ করেন—প্রধানত শেক্সপিয়রের নাটক। বিদেশি রঙ্গালয়ের অভিনেতা—অভিনেত্রীদের এই ছাত্রদের তালিম দিতে দেখা যায়। দ্বিতীয় যুগে দেখা যায় মার্জিতরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় ভালো বাংলা নাটকের অভাব বোধ করছেন এবং আধুনিক অভিনয়কলাতে বিদেশিদের কাছ থেকেও দীক্ষা নিতে দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু বাংলা নাটকের অভাবের জন্য ‘কোনও নাট্যশালা এ যুগেও গড়ে উঠল না।

নাট্যাভিনয়ের তৃতীয় যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছেও আমরা ধনী বাঙালির বৈঠকখানার শখের নাট্যশালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। ১৮৫৬—৫৭ সালে বাংলার সামাজিক জীবনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমরা নিয়মিত বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয়ের পরিচয় পাই। ১৮৫৭ সালে কলকাতা শহরে একসঙ্গে তিনটি শখের নাট্যশালা স্থাপিত হয়—বিখ্যাত সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) সিমলার বাড়িতে, কালীপ্রসন্ন সিংহর জোড়াসাঁকোর বাড়ির বৈঠকখানায় এবং নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে। এর মধ্যে রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত ‘কুলীনকুলকসর্বস্ব’ নাটকের অভিনয় হয়, ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে। রামনারায়ণের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ই বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক, ১৮৫৪ সালে রচিত। বাংলা নাট্যাভিনয়ের তৃতীয় যুগের সূচনা হল এইভাবে। পরে এই নাটকের দু—বার অভিনয় হয় গদাধর শেঠের বাড়িতে এবং চুঁচুড়াতেও আর—একজনের গৃহে অভিনয় হয়। অভিনয় দেখে চুঁচুড়ার কুলীন ব্রাহ্মণরা প্রতিশোধ নেবেন বলে শাসান। কিন্তু শাসানির কাল প্রায় কেটে গিয়েছে তখন।

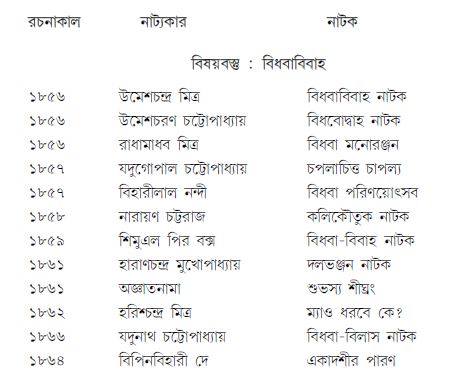

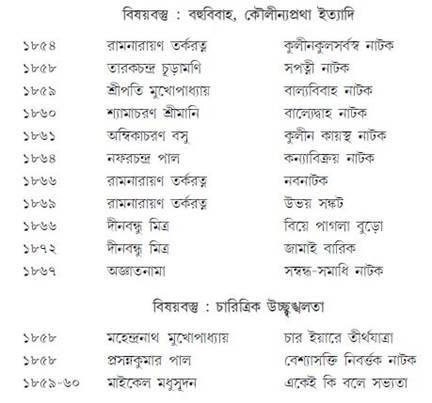

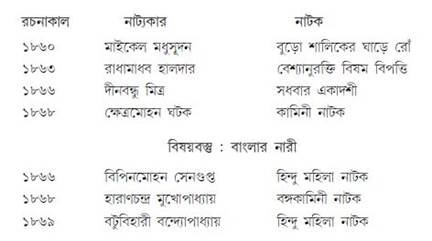

১৮০৫ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বাংলার আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার ইতিহাস আগে বলেছি। এই যুগান্তকারী পরিবর্তন ও আলোড়নের মধ্যেই আধুনিক বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের জন্ম হয়। একদিকে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যাসাগরের তুমুল আন্দোলন, প্রথম যুগের বাবুদের বংশলোচনদের সুরাপান সাহেবিয়না অনুকরণপ্রিয়তা বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি চারিত্রিক ‘গুণ’—এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ—অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ একশ্রেণির শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এবং মালদহের রসিক মণ্ডল, নদিয়ার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ কৃষকনেতাদের নীলচাষিদের পক্ষে আন্দোলন—তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল। বাইরের সমাজজীবনে যখন বিরোধ, সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাত দেখা দেয়, নাট্যসাহিত্যের বিকাশের তখন সুবর্ণসুযোগ আসে। এইসময় বাংলা নাটকের প্রাচুর্য এবং অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু দেখে বোঝা যায়, বাইরের সমাজজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের, বিশেষ করে সংঘাতমুখর সমাজজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নাট্যসাহিত্যের যোগাযোগ কতখানি। এখানে সংক্ষেপের জন্য, তালিকাকারে তার পরিচয় দিচ্ছি।

তালিকা সম্পূর্ণ না হলেও, অধিকাংশ বাংলা সামাজিক নাটকের নাম এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক নাটকের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলে প্রতিপাদ্য বিষয়ানুযায়ী নাটকগুলি তালিকাবদ্ধ করে দিয়েছি। তাতে বিশ্লেষণের সুবিধা হয়, এবং আগেই বলেছি যে এ লেখা ‘সাহিত্য সমালোচনা’ নয়, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মাত্র। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইভাবে Correlation নির্ণয় করা হয়। নাটকের বিষয়—নির্বাচন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কী কী সামাজিক সমস্যা এইসময়কার প্রধান নাটকীয় বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয়েছিল। অর্থাৎ তখনকার ‘dominant theme’ কী তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদিই প্রধান নাটকীয় বিষয়বস্তু। এইসময়কার সামাজিক আন্দোলনেরও প্রধান লক্ষ্য যে এইসব সমস্যা, তা আগে বলেছি। বিদ্যাসাগরই সেই আন্দোলনের নেতা। নাটকগুলি তারই প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু পূর্বালোচিত ইতিহাস থেকে আরও একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নাটকগুলির মধ্যে তাৎকালিক সমাজজীবনের আংশিক ছবি মাত্র ফুটে উঠেছে। সমাজসংস্কার আন্দোলনই তখনকার সম্পূর্ণ ‘সোশ্যাল রিয়ালিটি’ নয় এবং একমাত্র বাস্তব সত্য নয়। তার চেয়ে বৃহত্তর সত্য, অনেক বেশি জীবন্ত হল দেশি ও বিদেশি নীলকর জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার, তাদের নির্বিকার অর্থলোভ এবং তার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণের ও নীলচাষিদের প্রাণপণ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। দুঃখের বিষয়, এত বড় ঐতিহাসিক সত্যকে একটি নাটকের মধ্যেও কোনও নাট্যকার রূপ দেবার চেষ্টা করেননি। সমাজজীবনের অসংগতি, স্ববিরোধ, কুসংস্কার ও বিদ্রুপাত্মক দোষত্রুটিগুলিকে বাণবিদ্ধ করাই ছিল নাট্যকারদের প্রধান লক্ষ্য। কৌতুকনাট্য ও ব্যঙ্গনাট্য রচনাই তাই এ যুগের নাট্যকারদের অন্যতম কীর্তি। ব্যঙ্গনাট্যের প্রয়োজন ছিল না যে তা নয়। সামাজিক জীবনযাত্রার অসংগতি ও অন্ধসংস্কার এমন চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে ব্যঙ্গরচনার মধ্য দিয়ে সেগুলিকে তীব্র কশাঘাত করার প্রয়োজন ছিল। সেই কাজ করে তখনকার নাট্যকাররা নিশ্চয়ই কল্যাণ করেছেন। কিন্তু জীবনের অসংগতি ও অন্ধসংস্কার বাইরের উপসর্গ, এবং আংশিক সত্য মাত্র। ব্যাধির এই বাহ্য উপসর্গ এবং জীবনের খণ্ডিত সত্যকেই প্রায় প্রত্যেক নাট্যকার তখন বিভিন্ন নাটকে রূপ দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সালে ‘পল্লির জমিদারদের অত্যাচার’ সম্বন্ধে নাটক রচনার বিজ্ঞাপন দিয়ে ১০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারের লোভে হয়তো কেউ এই নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু তার নাম জানা যায়নি। টাকার লোভে হয়ত বা প্রহসনাদি লেখা যায়, কিন্তু এই জাতীয় নাটক লেখা যায় না। লিখলেও তার কৃত্রিমতা চাপা থাকে না। একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। দীনবন্ধু মিত্রই সমাজজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্যকে নাট্যাকারে রূপ দেন ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মধ্যে ১৮৬০ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে—নাটক, উপন্যাসে, বা কাব্যে—এই রূপায়ণের আর দ্বিতীয় কোন নিদর্শন নেই। ‘নীলদর্পণ’ বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলার সমাজজীবনের ইতিহাসের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে যেত। ‘নীলদর্পণ’ শূন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হত সমগ্র বাঙালি জনসাধারণের জাতীয় জীবনের একটা খণ্ডিত ইতিহাস। ‘নীলদর্পণ’ ও ‘সধবার একাদশী’—এই দুয়ে মিলিয়ে তখনকার জীবনের ‘টোটাল রিয়ালিটি’, অর্থাৎ সমগ্রতার ছবি এবং দীনবন্ধু তার শিল্পী। বাংলার কৃষকশ্রেণি থেকে গ্রাম্য ও শহুরে মধ্যশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণির সম্পূর্ণ পরিচয় এই দু’টিমাত্র নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়। দীনবন্ধু তাই শুধু প্রতিভাবান শিল্পী নন, মহৎ শিল্পী ও জাতীয় শিল্পী এবং ‘নীলদর্পণ’ তার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মহৎ সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য।

এইবার এতদিন পরে ‘জাতীয় সাধারণ রঙ্গালয়’ প্রতিষ্ঠার সময় এল। শখের নাট্যশালাগুলির দ্রুত প্রসারের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি ভালো নাটকাভিনয় দাবি করছিলেন এবং একটা স্থায়ী রঙ্গালয় সর্বসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তা—ও কামনা করছিলেন। পুরস্কার ঘোষণা করে শখের নাট্যশালাগুলির ভালো সামাজিক নাটক লেখানোর তাগিদ থেকেই সেটা বোঝা যায় এবং ১৮৬০ সালেই আহিরিটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘দ্য ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার’ নামে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজের বিরাট দর্শকগোষ্ঠী যখন ব্যাকুল হয়ে আছেন, শখের নাট্যশালাগুলিতে নিয়মিত তালিম নিয়ে অভিনেতারা যখন অভিনয়কলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন, এবং সামাজিক নাটকও যখন যথেষ্ট রচিত হয়েছে, এমনকী ‘নীলদর্পণ’ নাটকও, তখন জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পথ যে পরিষ্কার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইসময় ‘বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার’ (পরে ‘শ্যামবাজার নাট্যসমাজ’ নাম হয়) দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ নিয়ে ১৮৬৮ সালে প্রথম অভিনয় শুরু করেন, তারপর দীনবন্ধুর ‘লীলাবতী’ নাটকের অভিনয়ও তাঁরা করেন ১৮৭২ সালে। এই দুটি নাটক অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উদযোগীরা জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। তখন দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মহলা চলছে। একদল বললেন, ‘নীলদর্পণ’ অভিনয় করেই জাতীয় নাট্যশালার দ্বারোদঘাটন করা হবে, তাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যতম। আর—একদল টিকিট বিক্রি করে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রধান। ভালো বাড়ি, ভালো ‘সাজসরঞ্জাম’ ছাড়া টিকিট বিক্রি করে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র আপত্তি করেছিলেন। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হয় এবং ‘নীলদর্পণ’ মহলার দায়িত্ব তাঁর উপর থাকলেও, তিনি এই কারণে দল ছেড়ে চলে যান। প্রধানত অর্ধেন্দুশেখরের উদ্যোগেই জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ‘কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি’ নাম দিয়ে, চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির বাইরের উঠানে মঞ্চ বেঁধে ‘নীলদর্পণ’ নাটকাভিনয়সহ বাংলার প্রথম সাধারণ জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ‘নীলদনর্প’ নাটকাভিনয়েই যে বাঙালির প্রথম জাতীয় নাট্যশালার শুভ উদবোধন হয়, এটা ঠিক আকস্মিক ঘটনা নয়, অনেকটা ঐতিহাসিক। কারণ যে ‘বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার’ দল দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ নিয়ে অভিনয় শুরু করেন, দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করেই পরে তাঁরা খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ অভিনয় করে তাঁরাই জাতীয় নাট্যশালার ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা—ই নয়, পরে দীনবন্ধুর নাটকগুলিই একাধিকবার অভিনয় করে তাঁরা সেই জাতীয় রঙ্গালয়ের ভিত পাকা করেন। বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে দীনবন্ধু ও তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটকের সবচেয়ে স্মরণীয় দান হল এই ‘সাধারণ রঙ্গালয়’।

দীনবন্ধুর উত্তরাধিকার?

অতিবাস্তবতা, অতিরঞ্জন, গ্রাম্যতা, নাটকীয় ঘটনাগ্রন্থনের শিথিলতা ইত্যাদি অনেক দোষত্রুটির কথা ‘নীলদর্পণ’ নাটক সম্বন্ধে অনেক সমালোচক বলেছেন। সাহিত্যিক তত্ত্বকথার অবতারণা করে সেইসব গুরুগম্ভীর মতামত খণ্ডন বা বিশ্লেষণ করার কোনও সদিচ্ছা আমার নেই। তবু, ‘নীলদর্পণ’ নাটক সম্বন্ধে এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, কোনও শখের নাট্যশালার কোনও শৌখিন বাবুর অর্থ পুরস্কারের লোভে দীনবন্ধু ‘নীলদর্পণ’ লেখেননি। সারাজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দীনবন্ধু ‘নীলদর্পণ’ নাটক রচনা করেছিলেন। শহরে বসে কল্পনায় তিনি চাষিদের কথা লেখেননি। তিনি জন্মেছিলেন তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্যে এবং প্রায় তার পাশেই বলা চলে। যৌবনে স্বচক্ষে সিপাহি বিদ্রোহ দেখেছিলেন এবং নীলচাষিদের ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্যে প্রায় সমস্ত কর্মজীবনটা তিনি কাটিয়েছিলেন। রোগ সাহেব, উড সাহেব, দেওয়ান গোপীনাথ, পদীময়রানি এদের তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেখেছেন, নবীনমাধব বিন্দুমাধব রাইচরণ তোরাপ ও চাষিদের সঙ্গে তিনি বহুদিন মিশেছেন, তাই কোথাও কৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে তাদের চরিত্র তিনি আঁকতে পারেননি। গ্রাম্য স্ত্রী—পুরুষের আচার—ব্যবহারে ও কথাবার্তায় গ্রাম্যতাদোষ আছে বলেই হয়তো তারা এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে ‘নীলদর্পণ’—এর চাষি রাইয়তদের মতো লক্ষ লক্ষ চাষি দেখা যায়। তাদের মুখে আজও সেই অভাব—অভিযোগ ও অত্যাচারের করুণ কাহিনি শোনা যায়, নীলকরদের বদলে হয়তো জমিদার জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে। তাই মনে হয়, ‘নীলদর্পণ’ বাংলার চাষিরাই আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে সৃষ্টি করেছিল, দীনবন্ধু কেবল ভাষায় নাট্যাকারে তার রূপ দিয়েছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কির চিরস্মরণীয় উক্তি : ‘Art is within the powers of the individual, but only the Community is capable of true creation. It was the Greek people who created Zeus, Phidias merely carved him in marble.’—দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ ও বাংলার চাষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ‘নীলদর্পণ’ তাই বাংলার জনসাধারণের সাহিত্য, দীনবন্ধু তার শিল্পী। প্রায় একশো বছর পরে আজ তাই বার বার প্রশ্ন জাগে মনে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর এই উত্তরাধিকার আমরা কি বহন করে চলেছি, না, পুরাণ ইতিহাস রোমান্স ক্রাইম ও সেক্স—প্রধান নাটক ও সিনেমার আবর্জনাস্তূপে তাকে হারিয়ে ফেলেছি? নীলকররা আজ নেই, কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীরা আছে। দীনবন্ধু নেই, তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীও নেই। দীনবন্ধুর উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হবে যেদিন, সেদিন আমাদের জাতীয় সাধারণ রঙ্গালয়েরও পুনর্জন্ম হবে।

১৩৫৯