দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্ররচনাবলী—সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায় – (বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী—সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড)

রবীন্দ্র রচনাবলীর এই খণ্ডে যে সমস্ত গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি হলো—

কবিতা ও গান : সোনার তরী, নদী ও চিত্রা;

নাটক ও প্রহসন : চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী ও বৈকুণ্ঠের খাতা; (চিত্রাঙ্গদাকে যদিও ‘নাটক ও প্রহসন’ অংশে রাখা হয়েছে, প্রন্থটির উৎসর্গ পত্রে কবি এটিকে কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন।)

উপন্যাস ও গল্প : চোখের বালি এবং প্রজাপতির নির্বন্ধ;

প্রবন্ধ : আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ ও চারিত্রপূজা; এবং

গ্রন্থপরিচয় : এর মধ্যে একমাত্র ‘গোড়ায় গলদ’ নাটকে রামায়ণ বা মহাভারতের কোনো প্রসঙ্গ চোখে পড়েনি। অন্য সব গ্রন্থেই রামায়ণ বা মহাভারতের কথা কিছু-না-কিছু আছে।

সোনার তরী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রসঙ্গে ‘রচিত’ কথাটি খুব Loose term হিসাবে ব্যবহার হয়। কাশীরাম দাসের গ্রন্থ বা কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এগুলোকে ‘ভাবানুবাদ’ বলেছেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অতি বাল্যকালেই। সন্দেহ নেই যে এই গ্রন্থ বাল্যকালেই তাঁর মনোহরণ করেছিল এবং এই ভালোলাগার অনুভূতি তাঁর পরিণত জীবনেও নষ্ট হয়নি। কাশীরাম দাস তাঁর গ্রন্থে একটা ভণিতা প্রায়ই ব্যবহার করেছেন—

”মহাভারতের কথা অমৃতসমান।

কাশীরাম দাস ভণে শুনে পূণ্যবান।।”

সোনার তরীতে একটি কবিতা আছে—’হিং টিং ছট’। ভারি মজার কবিতা এটি। সামাজিক মত নিয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। সেইজন্য কবিতাটি প্রকাশের পর কেউ কেউ ভেবেছিলেন এটি চন্দ্রনাথ বসুকে আক্রমণ করে লেখা। তবে এই ধারণা অমূলক। কোনোরকম গোঁড়ামিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রশ্রয় দেননি—কবিতাটিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখা উচিৎ। এই কবিতার প্রতিটি স্তবকের শেষে কাশীরাম দাসকে অনুকরণ করে রবীন্দ্রনাথ ভণিতা লিখেছেন—

”স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,

গৌড়ানন্দ কবি ভণে শুনে পুণ্যবান।”

এই কাব্যগ্রন্থের ‘পরশপাথর’ কবিতার তৃতীয় স্তবকে মহাভারতে উল্লিখিত সমুদ্রমন্থনের ইঙ্গিত আছে—

মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর

এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।

তারপরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধজলে

করেছিল এ অনন্ত রহস্যমন্থন

বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী

উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল সুন্দর।”

তাঁর দেওয়া পারিজাতমালার যথোচিত মর্যাদা দেননি দেবরাজ ইন্দ্র, তাই ঋষি দুর্বাসা কুপিত হয়ে ইন্দ্রকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। জগতের কল্যাণরূপিণী লোকমাতা লক্ষ্মী ব্রহ্মশাপে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। লক্ষ্মীর অভাবে জগৎ শ্রী-হীন হয়ে গেল। মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি সকলের জীবন থেকে সুখ-শান্তি সৌন্দর্য তিরোহিত হয়ে গেল। তখন প্রধানত, দেবী লক্ষ্মীকে ফিরে পাবার জন্যই সমুদ্রমন্থন হয়েছিল আর তিনি পুনরুত্থিতা হয়েছিলেন।

রবীন্দ্ররচনা সুলভ সংস্করণ, ২য় খণ্ড; পৃ-৮১০ গ্রন্থপরিচয় অংশে দেখা যাচ্ছে যে ‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের ‘তরী বোঝাই’ শীর্ষক উপদেশ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’ কবিতার মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

”সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতা বলেছেন—

”অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।”

(হে পার্থ! জীবগণ জন্মের আগে কী ছিল বা মরণের পরে কী হইবে তাহা জানে না, বর্তমান জানা যায়। সুতরাং এ সকল বিষয়ে বৃথা খেদ করিবার কী আছে?)

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য-ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে, তোমার জন্য জায়গা কোথায়। —তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী।”

‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে একটা খুব বড় কবিতা আছে—পুরস্কার। এটি আমার অত্যন্ত প্রিয় কবিতা। শুধু আমার নয়, আমি জানি বহু মানুষ এই কবিতাটিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। বিদগ্ধ, সাহিত্যরসিক রাজা মহেন্দ্র রায়কে কবিতা শোনাচ্ছেন সংসার-অনভিজ্ঞ, দরিদ্র, দেবী সরস্বতীর সাধনাতেই মশগুল এক কবি। এই কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করবো। দেখা যাবে যে, প্রাচীনযুগের দুই মহাকবির (আদিকবি বাল্মীকি ও ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস) রচনার (রামায়ণ, মহাভারত) নির্যাস আহরণ করে কি অপূর্বভাবে এ যুগের মহাকবি এই কবিতাতে বর্ণনা করেছেন!

”চলি গেল যবে সভ্যসুজন,

মুখোমুখি করি বসিলা দুজন,

রাজা বলে, ‘এবে কাব্যকূজন

আরম্ভ করো কবি।’

কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে

বাণীবন্দনা করে নতমুখে,

‘প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে

প্রসন্ন মুখছবি।

বিমল মানসসরসবাসিনী,

শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,

বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী

কমলকুঞ্জাসনা,

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন

সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন

খ্যাপার মতন আছি চিরদিন

উদাসীন আনমনা।

চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া

আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া—

আমি তব স্নেহ বচন শুনিয়া

পেয়েছি স্বরগসুধা।

…………………………………….

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি

করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি

পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি

রাঘবের ইতিহাস—

অসহ দুঃখ সহি নিরবধি

কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,

জীবনের শেষ দিবস অবধি

অসীম নিরাশ্বাস।

কহিল, ‘বারেক ভাবি দেখো মনে

সেই এক দিন কেটেছে কেমনে

যেদিন মলিন বাকল-বসনে

চলিলা বনের পথে—

ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,

ম্লানছায়াসম বিষাদ-বিলীন

নববধূ সীতা আভরণহীন

উঠিলা বিদায়রথে।

রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,

প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার—

এমন বজ্র কখনো কি আর

পড়েছে এমন ঘরে!

অভিষেক হবে, উৎসবে তার

আনন্দময় ছিল চারি ধার

মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার

শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর-একদিন, ভেবে দেখো মনে,

যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে

ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে

দেখিলা জানকী নাহি—

‘জানকী জানকী’ আর্ত রোদনে

ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,

মহা-অরণ্য আঁধার-আননে,

রহিল নীরবে চাহি।

তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,

ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—

এত বিষাদের, এত বিরহের

এত সাধনের ধন,

সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে

বিদায়-বিনয়ে নমি রঘুরাজে

দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে

হইলা অদর্শন।

সে-সকল দিন সেও চলে যায়;

সে অসহ শোক—চিহ্ন কোথায়—

যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায়

অসীম দগ্ধরেখা।

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,

দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,

সরযূর কূলে দুলে তৃণসার

প্রফুল্ল শ্যামলেখা।

শুধু সে দিনের একখানি সুর

চিরদিন ধ’রে বহু বহু দূর

কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর

মধুর করুণ তানে;

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে

যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে

আজিও সে গীত মহাসংগীতে

বাজে মানবের কানে।’

তার পরে কবি কহিল সে কথা,

কুরুপাণ্ডব-সমর বারতা—

‘গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা

ব্যাপিল সর্ব দেশ;

দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,

ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশনরাশি,

মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি

অরণ্য-পরিবেশ।

এক গিরি হতে দুই স্রোত-পারা

দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা

সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা

নিষ্ঠুর অভিমানে—

দেখিতে দেখিতে হল উপনীত

ভারতের যত ক্ষত্র-শোণিত—

ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত

প্রলয়বন্যা-গানে।

দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,

আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,

গৃহবন্ধন করি নির্মূল

ছুটিল রক্তধারা;

ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,

বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি,

কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি

নিবায়ে সূর্যতারা।

সমরবন্যা যবে অবসান

সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,

রাজগৃহ যত ভূতলশয়ান

পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই—

ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে

বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,

চাহি ধরাপানে আনত বয়নে

মুখেতে বচন নাই।

বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,

মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,

সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ

বিদ্বেষ-হুতাশনে।

সকল কামনা করিয়া পূর্ণ

সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ

পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য

স্বর্ণসিংহাসনে।

স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,

শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—

রাজপুরবধূ যত অনাথার

মর্মবিদার রব।

‘জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়’

সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়;

পরিহাস ব’লে আজি মনে হয়,

মিছে মনে হয় সব।

কালি যে ভারত সারাদিন ধরি

অট্ট গরজে অম্বর ভরি

রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি

ছাড়ি কুলভয়লাজে,

পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া

সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া

বসি একাকিনী শোকার্তহিয়া

শূন্য শ্মশানমাঝে।

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,

সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,

সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব

ভস্মও নাহি তার;

যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি

সে আজি কাহার তাহাও না জানি—

কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী

চিহ্ন নাহিকো আর।

তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—

যেন সে অমর সমর-সাগর

গ্রহণ করেছে নব কলেবর

একটি বিরাট গানে;

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,

সফল আশার বিষাদ মহান,

উদাস শান্তি করিতেছে দান

চিরমানবের প্রাণে।”

১৩০২ সালে প্রকাশিত ‘নদী’ কাব্যগ্রন্থখানি ছোটদের জন্য রচিত। পাহাড় পর্বত, জঙ্গল লোকালয়ের মধ্য দিয়ে নদী চলেছে তার লক্ষ্যে, সমুদ্রের দিকে। নদীর যাত্রাপথের ধারে ধারে ফুটে ওঠা বিভিন্ন টুকরো টুকরো ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে অসামান্য দক্ষতায়। রামায়ণের অতি সামান্য উল্লেখ এই বর্ণনার এক জায়গায় রয়েছে। ১০০/১৫০ বছর আগেও বাঙলার গ্রাম্যজীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের (কাশীদাসী মহাভারতেরও) কিরকম প্রভাব ছিল তা’ এই অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেও বোঝা যায়। আর ছবি হিসাবেও সেটি দারুণ! কয়েকটা লাইন—

”সেথা আছে ধান গোলাভরা,

সেথা খড়গুলা রাশ-করা।

সেথা গোয়ালেতে গরু বাঁধা

কত কালো পাটকিলে সাদা।

কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,

সেথায় ক্যাঁ কোঁ ক’রে ঘোরে ঘানি।

কোথাও কুমারের ঘরে চাক,

দেয় সারাদিন ধরে পাক।

মুদি দোকানেতে সারাখন

বসে পড়িতেছে রামায়ণ।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কার তাঁকে ‘জাতে তুলেছিল’, দেশের লোকের সমালোচনার ধার একটু কমেছিল। বিচারকরা কিন্তু তাঁর মূল বাংলাগ্রন্থ পড়েননি—ইংরেজী অনুবাদটিই তাঁরা বিবেচনায় রেখেছিলেন। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস অনুবাদে মূলের রস অনেকটাই পাওয়া সম্ভব, কিন্তু কবিতা বা গান ভাষান্তরিত হলে তার রসগ্রহণ যথার্থ হয় না বলেই মনে হয়। ভাষার এই প্রতিবন্ধকতা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ‘চিত্রা’ এমনই একটি কাব্যগ্রন্থ।

‘চিত্রা’ কাব্যের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

”ভক্ত যখন বলেন, ‘ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’, তখন হৃষিকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন, সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষিকেশের পরেই।” সম্পূর্ণ শ্লোকটি হচ্ছে—

”জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি—

র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য এই মত গ্রহণ করেননি। যাই হোক, চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কোথাও কোথাও রামায়ণ-মহাভারতের কথা এসেছে।

প্রেমের অভিষেক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে মহাভারতের অনেক চরিত্রের কথাই আছে।

প্রেমের অমরাবতী—

প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী

বিচরে নলের সনে দীর্ঘ নিশ্বসিত

অরণ্যের বিষাদ মর্মরে; বিকশিত

পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,

করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,

ধ্যানরতা; পুরূরবা ফিরে অহরহ

বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ

বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে; …

…………………..; গিরিতটে শিলাতলে

কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে

সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল

চুম্বিছে ফাল্গুনি ………………………..

…………………. ; হাত ধরে মোরে তুমি

লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি

অমৃত-আলয়ে।

এই কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতা ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছত্র—

‘ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,

হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা

মলিন ললাটে। পুণ্যবল হলো ক্ষীণ,

আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,

হে দেব, হে দেবীগণ, বর্ষ লক্ষশত

যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো

দেবলোকে।’

আগে যখন এই লাইনগুলো পড়তাম মনে হতো অত্যন্ত সুললিত অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ এক সঙ্গীত। পরবর্তীকালে মহাভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী এবং অন্য গ্রন্থাদি পাঠ করে এটা মনে হয়েছে যে মানুষ তার বিভিন্ন পুণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর স্বর্গভোগের অধিকার অর্জন করে, কিন্তু এটা কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। একবার কেউ স্বর্গলোকে যেতে পেরেছে বলে সে অনাদিকাল সেখানে থাকতে পারবে না। পুণ্যের যে balance নিয়ে মানুষ স্বর্গে যায় সেটা স্বর্গে থাকা অবস্থায় আর বাড়িয়ে নেওয়া যায় না। সেখানে শুধুই খরচ। খরচ হতে হতে যখন পুণ্যের balance শূন্যে নেমে আসবে, তখন স্বর্গ থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। ”লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে, কিন্তু অদ্য কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না; সুতরাং পূণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। পূণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায়…অধঃপতন হয়’ (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কৃত অনুবাদ)। মূল মহাভারতে মুদগল মুনির কাহিনী আছে। মহর্ষি মুদগল ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্মের অনুশীলন করে উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগের অধিকারী হয়েছিলেন। দেবদূত যখন তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য এলেন তখন মুদগল কিন্তু অন্য অনেকের মতো পরম অনুগৃহীতভাবে দেবদূতের অনুগমন করলেন না। তিনি দেবদূতের কাছে স্বর্গের ভালো-মন্দ সবকিছু বিশদে জানতে চাইলেন। স্বর্গের মন্দ ব্যাপারগুলো বলতে গিয়ে দেবদূত অনেক কথার সঙ্গে এটাও বললেন—

”সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম।

প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতির্ষোভয়ম।।”

(মহাভারতম ১১শ খণ্ড; পৃ.-২১৬৪)

—কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে স্বর্গ হইতে পতনের সম্ভাবনা জন্মে, তখন বুদ্ধির ভ্রম ও রজোগুণের আক্রমণ হয়, তৎপরে ভয় জন্মে। (কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই কাহিনী নেই)।

মহাভারতের এই বর্ণনার সঙ্গে আলোচ্য কবিতা থেকে উদ্ধৃত লাইনগুলোর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন—রবীন্দ্রনাথ যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বা রামায়ণ সম্পূর্ণ পড়েছিলেন, এরকম কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। আমি যে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করলাম সেটা এত সামান্য যে তার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। স্বর্গের সঙ্গে মাটির পৃথিবীর তুলনা করে কবি এই কবিতাটিকে এক অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থে একটা বিখ্যাত কবিতা আছে—উর্বশী। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরাশ্রেষ্ঠা—নৃত্য-গীত-কলায় বিশেষ পারদর্শিনী। স্বর্গের বাসিন্দা হলেও মর্ত্যলোকেও তাঁর পদচারণা ঘটেছে। পুরূরবার সঙ্গে তাঁর সংযোগে চন্দ্রবংশের বিবৃদ্ধি ঘটেছে। শাপমোচন গীতিনাট্যেও উর্বশীর উল্লেখ আছে—

‘গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায়

কলানায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে

সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহী চিত্ত ছিল

উৎকণ্ঠিত, অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,

নৃত্যে উর্বশীর সঙ্গে পড়লো বাধা।’

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার জন্য মহাভারত থেকে ‘উর্বশী’ নামটাই নিয়েছেন কিন্তু উর্বশীকে নিয়ে কোন মহাভারতীয় কাহিনী এই কবিতায় বিবৃত করেননি। সাধারণ নারী থেকে উর্বশী চরিত্রের স্বতন্ত্রতা রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত মুগ্ধ করেছিল। এই কবিতাটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন—

নারীর মধ্যে সৌন্দর্যোর যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। …এর মধ্যে কেবল অ্যাবসট্রাকট সৌন্দর্যোর টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। …সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।

মনে রাখতে হবে উর্বশীকে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

……………………

একটা কথা মনে রেখো। উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যোর কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হতো ……… উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি—উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তা হলে ধিককারের যোগ্য হতুম।” (সুলভ ২য় খণ্ড; পৃ. ৮১৮-৮১৯)

উর্বশীর উৎপত্তির কথা কবি এই কবিতায় লিখেছেন—

”আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,

ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে,

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো

পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত

করি অবনত।”

সমুদ্রমন্থনে উর্বশী উঠেছিলেন—ডান হাতে সুধাপাত্র ও বাম হাতে বিষভাণ্ড নিয়ে—এটা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই নিজস্ব কল্পনা। পৌরাণিক গ্রন্থে উর্বশীর উৎপত্তির যে বর্ণনা আছে সেটি অন্যরকম।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের অভিধান অংশে দেখা যাচ্ছে যে নর ও নারায়ণ নামে দু’জন প্রাচীন ঋষি ছিলেন। ধর্ম ও অহিংসার বা ধর্ম ও দক্ষকন্যাদের যে সব ছেলে হয় তাদের মধ্যে নর ও নারায়ণ প্রধান। দুর্গম পাহাড়ে বা মতান্তরে বদরিকাশ্রমে তাঁরা যখন ভয়ঙ্কর তপস্যা করছিলেন, তা দেখে স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হয়েছিলেন। ভয় ও লোভ দেখিয়ে ইন্দ্র এঁদের তপস্যাচ্যুত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্র মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাদের নর ও নারায়ণের তপস্যাভঙ্গের জন্য পাঠান। নর-নারায়ণ সবকিছুই বুঝতে পারলেন। তখন নারায়ণ নিজেদের ক্ষমতা ও আসক্তিহীনতা দেখাবার জন্য একটি তৃণ আহরণ করে নিজ ঊরুতে ঘর্ষণ করেন এবং এই ঘর্ষণ থেকে এক অপরূপা নারী, উর্বশীর সৃষ্টি হয়। নর ও নারায়ণ উর্বশীকে নিজেদের কাছে না রেখে উপহার হিসাবে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই নর এবং নারায়ণ দ্বাপরযুগে অর্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছিলেন।

”যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা,

পূর্ণ প্রস্ফূটিতা।”

”যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী

হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!”

কবিতার এই বর্ণনাগুলো অবশ্য মহাভারতের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়।

চিত্রাঙ্গদা নাটকটি রবীন্দ্রনাথের এক অপরূপ সৃষ্টি। এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে অর্থাৎ এখন (১৪২৪) থেকে ১২৫ বৎসর আগে। এতগুলো বৎসর পেরিয়ে গেলেও এর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। এখনও কলকাতায় যদি কোন ভাল গ্রুপ চিত্রাঙ্গদার অভিনয় করে তবে একদিন দেরী হলে আর টিকিট পাওয়া যায় না।

মহাভারতের একটি কাহিনী অবলম্বন করে কবি এই নাটকটি রচনা করেছেন। মহাভারতের কাহিনী খুব সহজ ও সরল—তার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন এই অনবদ্য নাটকটি। প্রথমে মহাভারতের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করবো তারপর রবীন্দ্ররচনার বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

পাণ্ডবেরা জীবনে এই প্রথম একটু সুখের মুখ দেখেছেন—ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁরা তখন রাজত্ব করছেন। এর আগে দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিরা মিলে তাঁদেরকে বারণাবত পাঠিয়েছিলেন জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার জন্য। বিদুরের মন্ত্রণায় তাঁরা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও বহুদিন তাঁদেরকে বনে-জঙ্গলে ছদ্মবেশে ভিক্ষাজীবি হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তাঁরপর ভাগ্যক্রমে দ্রুপদরাজ আয়োজিত স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদ করে তাঁরা লাভ করেছিলেন পৃথিবীতে অতুলনীয়া নারী দ্রৌপদীকে। তাঁরা সহায়সম্বল হিসাবে পেলেন পাঞ্চালরাজকে এবং শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ যাদবদেরকে। তখন আর ধৃতরাষ্ট্র তাঁদেরকে অস্বীকার করতে পারলেন না—খাণ্ডবপ্রস্থের জঙ্গলাকীর্ণ খানিকটা জায়গা তাদের দিলেন। নিজেদের বাহুবলে এবং শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁরা সেখানেই এক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করতে পারলেন।

পাঁচভাইয়ের একটি মাত্র স্ত্রী দ্রৌপদী। এই নিয়ে ভাইদের মধ্যে ভবিষ্যতে যেন কোন গণ্ডগোল না হয় সেইজন্য দেবর্ষি নারদের পরামর্শে তাঁরা নিজেদের জন্য পালনীয় কিছু নিয়ম করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল—নিয়মভঙ্গকারীকে রাজ্য থেকে বারো বৎসরের জন্য নির্বাসনে যেতে হবে। একবার পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছাসত্বেও তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুনকে একটি নিয়ম লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। জরুরী সমস্যা সমাধান করে সত্যবদ্ধ অর্জুন আর বিলম্ব করেননি—রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বনবাসে যাত্রা করেছিলেন। এই বনবাসকালে অর্জুন ভারতখণ্ডের বহু জায়গা পরিভ্রমণ করেছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি একসময় এসেছিলেন মণিপুর রাজ্যে। মহাভারতের এই মণিপুর বর্তমান ভারতের মণিপুর রাজ্য নয়। কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে সংযোজিত অভিধানে লেখা হয়েছে—’বহু গবেষকের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কলিঙ্গপত্তনের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত কাশীরাম দাস বর্ণিত মণিপুর হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার মণিপুর বা মানালুর।’ আর এটাই ঠিক মনে হয়। অর্জুনের এই বিভিন্ন দেশভ্রমণ নিয়ে কাশীরাম দাস লিখেছেন—

”কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়। ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয়।।

সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর। মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর।”

মূল মহাভারতেও এই বর্ণনার সমর্থন আছে। ”মহারাজ অর্জুন তাপসগণ পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গ মণিপুরে গমন করিলেন…।” (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ)। এবারে মহাভারতের যে কাহিনী নিয়ে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা রচিত, সেই কাহিনীটি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি।

মণিপুরে গমন করে অর্জুন ”তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্যতীর্থসকল সন্দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকট উপনীত হইলেন। মণিপুরেশ্বর পরম ধার্ম্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরমসুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জুন তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকট উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি? অর্জুন কহিলেন, আমি কুন্তীপুত্র নাম ধনঞ্জয়। মণিপুরেশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! অস্মদ্বংশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্র কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ‘তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে’ বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন তদবধি আমাদিগের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ! আমার পূর্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা, সুতরাং আমি ইহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, এই আশয়ে আমি ইহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ইহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে; হে পাণ্ডব! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে। অর্জুন নিয়মানুরূপ পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।”

(অভিধান অনুসারে পুত্রিকা শব্দের অর্থ হলো—দত্তকপুত্রের ন্যায় বিধিপূর্বক গ্রহণ। সেইরূপ করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা হয়।)

মহাভারতের এই কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অভিমান হয় ব্যাসদেবের উপর কেন তিনি আমাদের সম্পূর্ণ মহাভারত না দিয়ে শুধুমাত্র এক লক্ষ শ্লোকের একটা gist দিলেন!

‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটক রচনার প্রেক্ষাপট কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই এইভাবে বর্ণনা করেছেন ‘সূচনা’ অংশে—

”অনেক বছর আগে রেলগাড়ীতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগলভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিককার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তার সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।…

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।”

মহাভারতে আছে মণিপুর রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা পরমাসুন্দরী। নগরীর মধ্যে ভ্রমণরতা অবস্থায় তাঁকে দেখে অর্জুন আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মণিপুররাজের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাতে দেখা যাচ্ছে, অর্জুন নন—চিত্রাঙ্গদাই প্রথম অর্জুনকে দর্শন করেন—

‘একদিন

গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী

ঘন বনে, পূর্ণা নদীতীরে।…

……………………………………………..

কিছুদূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,

রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান

ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।”

চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজগৃহে পুরুষের মতো বেড়ে উঠেছেন; ধনুর্বিদ্যা, রাজনীতি তিনি পুরুষের মতোই শিক্ষা করেছেন। তাঁর ধারণা বীরত্বে তিনি কোন পুরুষের চাইতে কম নন। সেই অহঙ্কারে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে পথরোধকারী যুবককে তাড়না করেছিলেন। আর তখন

”সরল সুদীর্ঘ দেহ

মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে

সম্মুখে আমার……………………….

……………….. শুধু ক্ষণেকের তরে

চাহিলা আমার মুখপানে—রোষদৃষ্টি

মিলাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে

স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা

বুঝি সে বালকমূর্ত্তি হেরিয়া আমার।”

সভয় বিস্মিতকণ্ঠে চিত্রাঙ্গদা পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সেই যুবক উত্তর করলেন—তিনি পার্থ, কুরুবংশধর। পার্থের নাম চিত্রাঙ্গদা আগে শুনেছেন, তার বালিকা মনে পার্থ, অর্জুনকে নিয়ে অনেক কল্পনারও উদয় হয়েছে। মনে ভেবেছেন যে অর্জুনের সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তবে পুরুষবেশে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দেবেন। কিন্তু আজ যখন হঠাৎ দেখা হল, তখন ঘটনার আকস্মিকতায় ও বিস্ময়ে তিনি স্থানু হয়ে গেলেন। কোন কথা বলা বা সম্ভাষণ করা কিছুই হলো না। অর্জুন চলে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা অনুভব করলেন যতই তিনি পুরুষের পোষাক পরে থাকুন, তিনি একজন নারী এবং তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষকে তিনি এইমাত্র দেখলেন।

গৃহে ফিরে এসে পরের দিন চিত্রাঙ্গদা দূরে নিক্ষেপ করলেন তাঁর পুরুষবেশের পোষাক। পরিধান করলেন রক্তাম্বর এবং নারীর যোগ্য অলঙ্কার। তারপর বনে গিয়ে অর্জুনকে খুঁজে পেলেন এক শিবমন্দিরে আর প্রণয় নিবেদন করলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষার পুরুষকে। কিন্তু অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন—

”ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য

নহি বরাঙ্গনে।”

রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রাঙ্গদা সুদর্শনা নয়—কবি তাকে কুরূপা করে সৃষ্টি করেছেন। চিত্রাঙ্গদা নিজেকে ধিক্কার দিলেন—অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ তিনি নাকি ব্রহ্মচর্য পালন করছেন! পুরুষের আবার ব্রহ্মচর্য্য! আর চিত্রাঙ্গদা সেটা টলাতে পারলেন না! কিরকম নারী তিনি! নিজের রূপহীনতাকেই কারণ বলে সাব্যস্ত করলেন। চিত্রাঙ্গদা তখন উপাসনা করলেন মদনদেব ও ঋতুরাজ বসন্তের—প্রার্থনা করলেন অন্তত একদিনের জন্য দেবতারা তাঁকে যেন অপরূপা নারী করে দেন। যদি তাঁর হাতে সময় থাকতো তবে তিনি অর্জুনের পাশেপাশে থেকে সেবাতে অর্জুনের মন জয় করে নিতে পারতেন। যেহেতু সেই সময় তাঁর নেই তাই অন্তত একদিনের জন্য দেবতারা কুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে সুরূপা চিত্রাঙ্গদায় রূপান্তরিত করে দিন। দেবতারা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন—

”তথাস্তু। শুধু একদিন নহে,

বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি

ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।”

এর পরের কথা অনুমান করতে কোনো কষ্ট নেই। ভেসে গেল অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্য। কোথায় গেল তাঁর আগের দম্ভোক্তি—’ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি’! এই নবরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন ভাবলেন—’কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য কিম্বা মায়া?’ তারপর এক বৎসর কেটে গেল আবেশ-বিহ্বলতায়। এই সুখের মধ্যেও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অস্থিরতা চলছে। দেবতার বরে এক বৎসরের জন্য তিনি অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়েছেন, অর্জুন এখন তাঁর প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু এতকিছু পেয়েও চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে, অর্জুনের এই প্রণয়, স্তুতি—এসব তো তাঁর জন্য নয়—ধার করে পাওয়া রূপের প্রতি প্রদত্ত। মদনদেবকে চিত্রাঙ্গদা বলছেন—

”মীনকেতু,

কোন মহারাক্ষসীকে দিয়াছ বাঁধিয়া

অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—

কী অভিসম্পাত। চিরন্তন তৃষ্ণাতুর

লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,

সে করিল পান।”

এই ধার করা রূপকে চিত্রাঙ্গদা সতীন বলে ভাবছেন। যাই হোক, প্রেমের প্রাচুর্যেও একসময় অবসাদ আসে। সুস্বাদু পরমান্ন যদি প্রতিদিনই মধ্যাহ্নভোজ হিসাবে আসে, তবে তার আকর্ষণও একসময় কমতে বাধ্য। অর্জুন তো মহাবীর-কর্মী পুরুষ। বীরের বাহু মাঝে মাঝে কাজে ফিরতে চায়। আর চিত্রাঙ্গদারও তো এটা আসল পরিচয় নয়। তিনি রাজার পুত্রিকা কন্যা। ভবিষ্যতে এই রাজ্যের শাসনভার তাঁর হাতে আসবে। প্রজারা তাঁর সন্তানসম। তাদের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ—সবকিছু দেখার দায়িত্ব তার। তাঁর সেইভাবেই তিনি গড়ে উঠেছেন।

একদিন অর্জুন দেখা পেলেন ভীত-সন্ত্রস্ত কিছু প্রজার। দস্যুদের আক্রমণের ভয়ে তারা ভীত। অর্জুন জানতে চাইলেন রাজ্যের রক্ষক কেউ নেই নাকি? প্রজারা বললো—

‘রাজকন্যা

চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;

তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,

যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি

তীর্থপর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত;

প্রজারা আরো জানালো যে চিত্রাঙ্গদা ‘স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।’ অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কথা যতই শোনেন ততই মুগ্ধ হয়ে যান—

”রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে

তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।”

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা এখনো নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। একবর্ষ শেষ হতে এখনো কিছুদিন বাকি আছে। বৎসর শেষে সুরূপা চিত্রাঙ্গদা যখন কুরূপা চিত্রাঙ্গদায় রূপান্তরিত হবেন, তখন অর্জুনের reaction কিরকম হবে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই চিত্রাঙ্গদার পরিচয় তিনি দিচ্ছেন এইভাবে—

”কুৎসিত কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু

নাই তার—এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।

কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে

লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু হেন

সুকোমল নাগপাশে।”

এইভাবে দিন কাটে। অর্জুন দস্যুদমনে যেতে চান, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তাঁকে ছাড়তে চান না। বলেন, দস্যুদের নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না, কারণ

”তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী

দিকে দিকে, বিপদের যত পথ ছিল

বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।”

বৎসর শেষ হয়ে এসেছে—কর্মহীন, শুধুমাত্র সুন্দরী রমণীর প্রেমকলায় অর্জুন ক্লান্তি বোধ করছেন। চিত্রাঙ্গদাকে তিনি বললেন—

”অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন

এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে

দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।

এসো এসো, দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে

পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে

দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া

যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত

পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর

অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।”

এই অর্জুনের মনে হয় তাঁর সামনের এই রমণীটিকে তিনি বোধহয় ঠিকমত চিনতে পারছেন না। কিছু যেন এর মধ্যে গোপন আছে, প্রকাশ পাচ্ছে না। কখনো কখনো কথাতে তাঁর তেজস্বীতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে কিন্তু ভালো বোঝা যায় না। তাই অর্জুন একসময় বললেন—

‘সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে

মনোহর মায়া কায়া ধরি; তার পরে

সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীনরূপে

আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য

কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।

আমার যা সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন

সে মিলন চিরদিবসের।”

এই অর্জুনের কাছ থেকে চিত্রাঙ্গদার আর কোন ভয় নেই—তিনি সুরূপাই থাকুন বা কুরূপা হোন। তাই বৎসর শেষের রাত্রিতে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বললেন—

”প্রিয়তম ভালো

লেগেছিল বলে করেছিনু নিবেদন

এই সৌন্দর্য্যপুষ্পরাশি চরণকমলে—

নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে

বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা

তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি

ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। …

……………………………………………

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু

সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,

…………………………………………….

আমি চিত্রাঙ্গদা।

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি

নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার

যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,

আমার পাইবে তবে পরিচয়। …

………………………………………….

………………………………… আজ

শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,

রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুনের উত্তর খুব প্রত্যাশিত—”প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।”

বলা হয় যে মহাভারতের একটা কাহিনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যনাট্যটি রচনা করেছেন, তবে মহাভারতের কাহিনী এখানে গৌণ হয়ে গেছে। এটা রবীন্দ্রনাথের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অনবদ্য নতুন সৃষ্টি।

বিদায়-অভিশাপ

রবীন্দ্ররচনাবলী সুলভ সংস্করণ ২য় খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় অংশে ‘বিদায়-অভিশাপ’ কবিতাটি সম্বন্ধে এইরকম লেখা হয়েছে—

বিদায়-অভিশাপ চিত্রাঙ্গদার সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া ১৩০১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চভূত গ্রন্থে ‘কাব্যের তাৎপর্য্য’ প্রবন্ধে কবির ‘পারিপার্শ্বিক’ পঞ্চভূতের জবানীতে বিদায়-অভিশাপের নানারূপ ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্রোতোস্বিনী মন্তব্য করিতেছেন—

‘কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতিচিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।’

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যনাটিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। যাঁরা রবীন্দ্রপ্রেমী, রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েন, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত একজনকেও পাওয়া যাবে না যিনি এই কবিতাটি পড়েননি বা শ্রুতিনাটিকা হিসাবে বাচিক শিল্পীদের কণ্ঠে এটি শোনেননি। মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি মহাভারতকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করেননি। মধ্যে মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তবে এটুকু স্বাধীনতা কবি/সাহিত্যিকেরা নিয়েই থাকেন আর এই স্বাধীনতা তিনি নিয়েছেন বলেই আমরা এই অসাধারণ কবিতা বা কাব্যনাটিকাটি পেয়েছি।

সে অনেকদিন আগেকার কথা—সমুদ্রমন্থনেরও আগের ব্যাপার। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিলেন; তার আগে দেবতারাও মরণশীল ছিলেন। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে বিরোধ অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। দেবতাদের গুরু ছিলেন অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি এবং দৈত্যদের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। আমরা কথায় বলি বটে ‘বুদ্ধিতে বৃহস্পতি’, কিন্তু একটি ব্যাপারে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর Counterpart দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের চাইতে পিছিয়ে ছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ‘মহাসঞ্জীবনী’ বা ‘মৃতসঞ্জীবনী’ বিদ্যা জানতেন, কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির এই বিদ্যা অনায়ত্ত ছিল। এর ফলে দেব-দানবের যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্যসৈন্যের মৃত্যু হতো, শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার সাহায্যে তাদেরকে পুনর্জীবিত করতেন, কিন্তু অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি মৃত-দেবসৈন্যদের বাঁচাতে পারতেন না। স্বভাবতই দেবতারা ক্রমে ক্রমে হীনবল হতে শুরু করলেন। এইরকম সর্ববিনষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে সবাই যেটা করে, দেবতারাও সেটাই করলেন—তাঁরা বেশ বড় একটি সভা ডাকলেন। সেই সভায় সমস্ত সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা অর্থাৎ threadbare discussion হলো। শেষে সবাই সহমত হলেন যে দেবতাদের টিঁকে থাকতে হলে তাঁদেরকেও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে হবে। শিখতে তো হবে, কিন্তু শেখাবে কে? জানেন তো একমাত্র শুক্রাচার্য—তিনি তো আবার শত্রুপক্ষের গুরু! তবে ভরসার কথা একটাই যে তখনকার গুরুরা এখনকার মতো ‘আমরা-ওরা’ প্রভেদ করতেন না। ভালো শিষ্য পেলে গুরুরা সমস্ত বিদ্যাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শেখাতেন। এরকম উদাহরণ মহাভারতে আরো আছে। আপনারা সবাই জানেন যে গুরু দ্রোণাচার্য্য তার শিষ্যদের মাধ্যমে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করে দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজা দ্রুপদ একটি যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞ করে তিনি পেয়েছিলেন পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্লকে যে দ্রোণবধের নিমিত্তই যজ্ঞাগ্নি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশিক্ষক ছিলেন দ্রোণাচার্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধের জন্যই নির্দিষ্ট, তবুও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। দ্রোণাচার্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন একজন দুর্ধর্ষ বীররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। যার ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন—ভীম বা অর্জুন নন।

যাই হোক, দেবতারা ঠিক করলেন একজনকে শিষ্য হিসাবে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠানো হবে। সে শুক্রাচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করবে এবং চেষ্টা করবে গুরুকে প্রসন্ন করে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করতে। জানা গেল দেবগুরু বৃহস্পতির একটি কিশোর পুত্র আছে—কচ। সে মেধাবী, সুদর্শন, চারুবাক—নৃত্য-গীত-বাদ্যে পারদর্শী। ঠিক হলো, কচকেই পাঠানো হবে শুক্রাচার্যের কাছে। যাওয়ার আগে কচকে উপদেশ দেওয়া হলো—সে যেন সর্বতোভাবে গুরুর প্রসন্নতা অর্জনের চেষ্টা করে, তার ব্যবহারে গুরু যেন কখনোই ক্ষুব্ধ না হন। কচকে আরো বলা হলো যে শুক্রাচার্যের একটি কন্যা আছে—দেবযানী। সে পিতার চোখের মণি। কচ যেন দেবযানীকেও সর্বতোভাবে প্রসন্না রাখার চেষ্টা করে।

এই সমস্ত উপদেশ লাভ করে কচ একদিন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে গমন করলো। শুক্রাচার্য তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। কচ সেখানে এক হাজার বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করলো। গুরুগৃহে কচ কীভাবে থাকতো তার একটু বর্ণনা কাশীরাম দাস দিয়েছেন—

”বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।

ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে।।

কর-যোড়ে রহে কচ দেবযানী আগে।

অবিলম্বে আনে কচ কন্যা যাহা মাগে।।”

এই এক হাজার বৎসরের সাহচর্য্য কচ এবং দেবযানী—এই দুটি নির্মলহৃদয় তরুণ-তরুণীকে মনের দিক থেকে খুব কাছাকাছি এনেছিল; তাদের মধ্যে একটা প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। (মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার একটু পার্থক্য আছে এখানে। মহাভারতের কচ কর্তব্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ। সে যন্ত্রের মতো নিজের কাজ নিখুঁত ভাবে করেছে। তাকে বলা হয়েছিল গুরুসেবা করতে; সে নিষ্ঠাভরে গুরুসেবা করে তাঁকে সর্বদা প্রসন্ন রেখেছে। তাকে বলা হয়েছিল দেবযানীকে তুষ্টা রাখতে; সে সর্বতোভাবে গীত-বাদ্য-কর্ম-বাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে দেবযানীর মনোরঞ্জন করেছে। কচ নিজের হৃদয়াবেগকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেয়নি। তাই বিদায়কালে দেবযানী যখন কচকে বলেছিল—

”এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণবদন।

কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন।।

দেখহ আমার কচ যৌবন-সময়

তোমারে দেখি যে যোগ্য, কর পরিণয়।।

……………………………………………….

দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।

তোমারে করিতে বিভা হইয়াছে মন।”

তখন কচের উত্তর ছিল—

”শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।

হেন অনুচিত বাক্য না বলিও আর।।

গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।

এমত কুৎসিত কেন বল দেবযানী।।”

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের এই অংশটুকু গ্রহণ করেননি। তিনি মানবিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, দুই তরুণ-তরুণী পাশাপাশি থাকলে তাদের মধ্যে একটা প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়, এবং এটাই স্বাভাবিক। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রকবিতাটি দাঁড়িয়ে আছে এই ভিত্তির উপরে যে কচ এবং দেবযানী উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

মহাভারতের কাহিনী এই কবিতার ভিত্তি হলেও এই কবিতার মধ্যে কোন ধর্মীয় উপদেশ নেই, আছে দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী। তবে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল—কর্তব্যবোধের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে কর্তব্যবোধ জয়ী হয়েছিল, প্রেম পরাজিত। এক হাজার বৎসর গুরুগৃহে থেকে কচ তার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেছে—তার Mission সফল, সে মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। এখন গুরুগৃহ পরিত্যাগ করে নিজের গৃহে ফিরে যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে সে দেবযানীর কাছে বিদায় নিতে এসেছে। এখান থেকে আমরা কবিতাটি পাচ্ছি। দু’জনের কথোপকথনের মধ্যে পুরানো দিনের অনেক কথা এসেছে আর তার থেকে আমরা সম্পূর্ণ ঘটনাটি জানতে পারছি।

কচ এসেছে দেবযানীর কাছে। সে বিদায় চাইছে—

দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস

করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস

সমাপ্ত আমার। আশীর্ব্বাদ করো মোরে

যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে

অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,

সুমেরুশিখরশিরে সূর্যের মতন,

অক্ষয়কিরণ।

দেবযানী বড় আশা করেছিল কচ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে। কচ সেসব কথা কিছু না বলাতে দেবযানী একটু ক্ষুণ্ণ হলো। সে বললো—

মনোরথ পুরিয়াছে,

পেয়েছ দুর্লভবিদ্যা আচার্যোর কাছে,

সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্যসাধনা

সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা

ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ জানালো যে তার আর কোন কামনা নেই—এখন দেবযানী তাকে হাসিমুখে বিদায় দিক। এবারে দেবযানী আর ধৈর্য্য রাখতে পারলো না। কচ তাদের এতদিনের প্রেমকে স্বীকৃতি দিল না, এতেই দেবযানীর মন ভেঙে যাচ্ছে। এরপর কচ আবার বলছে তাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে! এটা সম্ভব নয় দেবযানীর পক্ষে। প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে সে বলছে—

যেতেছ চলিয়া?

সকলই সমাপ্ত হলো দু’কথা বলিয়া?

দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়!

কচ বলছে—দেবযানী, কী আমার অপরাধ!

দেবযানী বুদ্ধিমতী। সে বুঝলো, কচ এখন যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে, তাকে শুধুমাত্র প্রেমের কথা বলে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তবে তার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে সে যদি কিছুক্ষণ কচের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়, তবে সে নিশ্চয়ই কচের মনের পরিবর্তন করতে পারবে। তাই সে প্রেমের কথা না বলে পুরানো দিনের কথা তুললো, পারিপার্শ্বিকতার কথা বললো যাতে কচের মন যেন Nostalgic হয়। সে বললো বনভূমির কথা বৃহৎ বটগাছের কথা যেখানে কচ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করতো, মনে করালো তাদের আশ্রম গাভীটির কথা যাকে কচ প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করতো—

মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে;

স্বর্গসুধা পান করে সে পুণ্যগাভীরে

ভুলো না গরবে।

কচ তো এখানে এক হাজার বছর থেকেছে—এই বনভূমি, আশ্রমের সকল প্রাণী, বেণুমতী নদী—সকলের সঙ্গেই সে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। এসব ছেড়ে যেতে তারও তো বুক ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। আশ্রমগাভীটির কথায় সে বলছে

সুধা হতে সুধাময়

দুগ্ধ তার—দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,

মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি,

পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাশ্রান্তি

তারে করিয়াছি সেবা; গহনকাননে

শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে তারি সনে

ফিরিয়াছি দীর্ঘদিন; পরিতৃপ্তি ভরে

স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিম্নতট-‘পরে

অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—

আলস্যমন্থরতনু লভি তরুতল

রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে

সারাবেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে

সকৃতজ্ঞ শান্তদৃষ্টি মেলি, গাঢ়স্নেহ

চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।

মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,

পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

এই সমস্ত কথাবার্তার মাঝখানে দেবযানী যখন বুঝলো যে কচ Nostalgic হয়ে পড়েছে, পুরানো স্মৃতিতে তার মন দ্রবীভূত হয়েছে, তখন সে ভাবলো, এটাই প্রকৃষ্ট সময় তার নিজের কথা বলার। সে বললো—

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে

আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,

পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে

যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে—

হায় রে দুরাশা!

কচের উত্তর—চির জীবনের সনে তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

এই উত্তর দেবযানীকে স্পষ্টতই খুশি করলো। আরো কিছুক্ষণ পুরানো স্মৃতি রোমন্থনের পর দেবযানী কচকে বললো—

থাকো তবে, থাকো তবে,

যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।

হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুইজন

অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন

এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া

নিভৃত বিশ্রদ্ধমুগ্ধ দুইখানি হিয়া

নিখিলবিস্মৃত।

এরপর আরো অনেক কথা হলো—কিন্তু কচ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাকে ফিরে যেতেই হবে—

দেবসন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ

মহাসঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন

দেবলোকে ফিরে যাব। এসেছিনু তাই;

সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই;

পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ

এতকাল পরে এ জীবন—কোনো স্বার্থ

করি না কামনা আজি।

এতক্ষণে দেবযানী পরিষ্কারভাবে বুঝে গেল এই কচকে সে ধরে রাখতে পারবে না। সে ক্রুদ্ধ হলো—তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলো কচকে তার অতীত ব্যবহারের জন্য। প্রেমের অভিনয় করে সে দেবযানীকে প্রতারিত করেছে। কচ অবশ্য বললো যে সে কোনো প্রতারণা করেনি, দেবযানীকে ছেড়ে যেতে তারও হৃদয়ের থেকে রক্তমোক্ষণ হচ্ছে; তবে সে কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা—তাকে যেতেই হবে। দেবযানী কোন কথাই শুনলো না—সে কচকে অভিশাপ দিল—

যে বিদ্যার তরে

মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার

সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার

ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;

শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এইখানটাতে এসে মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার অনেক প্রভেদ হয়ে যাচ্ছে। মহাভারতের দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়েছিল—

”নারী হয়ে বারে বারে করিনু বিনয়।

না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়।।

যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।

সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।”

দেবযানীর এই নিদারুণ অভিশাপ—যা কচের এতদিনের সাধনাকে প্রায় ব্যর্থ করে দেবে—কচকে ক্রুদ্ধ করেছিল। মহাভারতে কচও দেবযানীকে অভিসম্পাত করেছিল।

”কচ বলে, দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম। বিনা দোষে শাপ দিলা নহে এই ধর্ম্ম।।

গর্ব্বিতা হইয়া কথা বল অনুচিত। সে কারণে দিব শাপ ইহার বিহিত।।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তাঁর। মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার।।

মোরে শাপ দিলা তুমি, না যাবে খণ্ডন। বিফল হইবে যে করিলাম পঠন।।

আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে। সে সবারে ফলদায়ী হৈবে অধ্যাপনে।।”

কচের এই অভিশাপ এখনকার দিনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। তবে বিচার করতে হবে তখনকার দিনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কচকে অনেক মহান করে সৃষ্টি করেছেন। সে দেবযানীকে কোন অভিশাপ দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের কচ যেন দেবযানীকে বলতে চেয়েছে—দেবযানী! আমি জানি তুমি স্থিতধী, বুদ্ধিমতী। তবুও আশাভঙ্গের যে নিদারুণ বেদনা তোমার মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট করেছে, তা’ আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। দেবযানী, তোমার অভিশাপে আমি আমার অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারবো না সত্যকথা; কিন্তু আমি যাদের পড়াবো, শেখাবো, তারা সফলভাবে সেই বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারবে—আর তাদের মাধ্যমেই আমি সফল হবো। তাই দেবযানী! আমি তোমাকে কোন অভিশাপ দিচ্ছি না। আর, তুমি যদি এটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে না করো, তাহলে বলি—আজকের দিনের এই দুঃখের স্মৃতি তোমার মন থেকে শীঘ্রই অপনীত হবে—তুমি মহিমান্বিত হবে, গৌরবান্বিত হবে।

”আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।

ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।”

এখন আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে ‘বিদায়-অভিশাপ’ কবিতার আলোচনা সমাপ্ত করবো। দেবযানী কচকে অনুরোধ করেছিল সেখানেই থেকে দেবযানীকে বিবাহ করতে এবং বলেছিল কচের মন সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। কচ যে দেবযানীকে ভালোবাসে এটা দেবযানী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। এই বন্ধন কচ ছিন্ন করতে পারবে না। তখন কচ বলেছিল—

‘শুচিস্মিতে,

সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে

এরি লাগি করেছি সাধনা?’

দেবযানীর জবাব তৈরি। সে বলেছিল—

‘কেন নহে?

বিদ্যারই লাগিয়ে শুধু লোকে দুঃখ সহে

এ জগতে? করে নি কি রমণীর লাগি

কোনো নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি

করেন নি সংবরণ তপতীর আশে

প্রখর সূর্যোর পানে তাকায়ে আকাশে

অনাহারে কঠোর সাধনা কত?

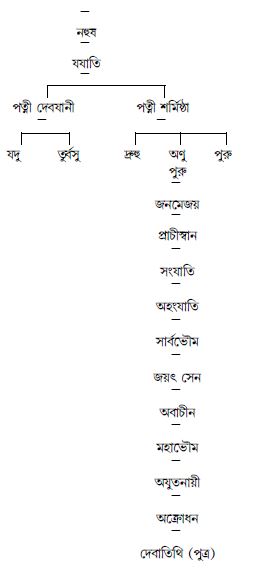

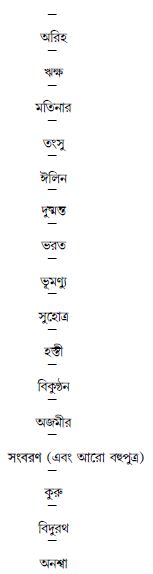

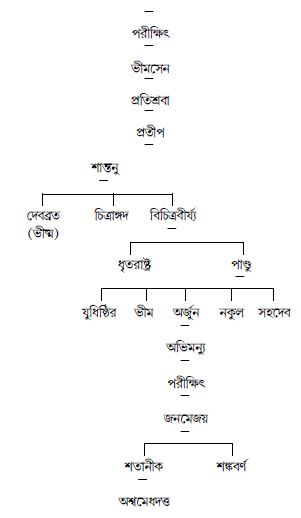

সংবরণ আর তপতী—এই নাম দুটো মনে রাখতে হবে। তাঁরা দু’জনেই বহু পরবর্তীকালের মানুষ। মহাভারতে প্রাপ্ত বংশতালিকাটা দেখুন—

দক্ষ

¯

অদিতি

¯

বিবস্বান

¯

মনু

¯

ইলা

¯

পুরুরবা

¯

আয়ু

¯

হিসেব করে দেখুন যযাতি-দেবযানী থেকে সংবরণ-তপতী অধস্তন পঞ্চবিংশতি প্রজন্ম। এই অবস্থায় দেবযানীর পক্ষে সংবরণের উদাহরণ দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। তবে কোনো ব্যক্তিমানুষ বা সমাজের যদি কোন ক্ষতি না হয় অথবা কারো sentiment যদি আহত না হয়, কবি বা সাহিত্যিকের কোন দায় নেই ইতিহাস বা সাল তারিখ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করার।

নাটক মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা; উপন্যাস চোখের বালি ও প্রজাপতির নির্বন্ধ—এগুলোর মধ্যেও কখনো কখনো রামায়ণ-মহাভারতের কোনো ঘটনা বা কোনো চরিত্রের উল্লেখ আছে তবে সেগুলো নিয়ে কোন গভীর আলোচনা করা হয়নি—উল্লেখ করা হয়েছে Casual ভাবে কোন কথা প্রসঙ্গে বা কোন উদাহরণ হিসাবে। এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই—প্রাসঙ্গিক জায়গাগুলো শুধু উদ্ধৃত করবো এবং প্রয়োজনমত দু’চারটে মন্তব্য করবো।

মালিনী নাটকে (সুলভ ২য় খণ্ড, পৃ.-৩২৭) রয়েছে—

‘খাণ্ডবদহনে

সমস্ত বিহঙ্গকুল গগনে গগনে

উড়িয়া ফিরিয়াছিল করুণ ক্রন্দনে

স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করি, বক্ষে রক্ষণীয়

অক্ষম সাবকগণে স্মরি। হে সুপ্রিয়,

সেইমত উদ্বেগ-অধীর পিতৃকুল

নানা স্বর্গ হতে আসি আশঙ্কাব্যাকুল

ফিরিছেন শূন্যে শূন্যে আর্ত কলস্বরে

আসন্নসংকটাতুর ভারতের ‘পরে।—

তবু স্বপ্নে মগ্ন সখে।’

খাণ্ডবদহন মহাভারতের কাহিনী। এই নাটকে রাজপুত্রী মালিনী উদার নবধর্মের সমর্থক। ক্ষেমংকর রক্ষণশীল পুরানো ধর্মমতের কট্টর সমর্থক। ক্ষেমংকরের বন্ধু মালিনীর মতের দিকে একটু ঝুঁকেছেন। এটা যে ভ্রান্তি, এটাই ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে বোঝাতে চাইছেন। ওই গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠাতে রয়েছে

”রাজা— কি সৌন্দর্য্যময়

আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে

লক্ষ্মী উঠিলেন, তারে ঘেরি কলরবে

মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,

সেইমত উচ্ছ্বসিত জনপারাবার,

মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।”

প্রজারা মালিনীর বিরুদ্ধাচরণ করেনি—তাকে গ্রহণ করেছে, তাই রাজা খুশি। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর উত্থানের বিষয়টি এই গ্রন্থেরই অন্যত্র আলোচনা করেছি।

ঐ গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠা : নাটক বৈকুণ্ঠের খাতা। বৈকুণ্ঠ একজন আত্মভোলা মানুষ, তিনি লেখালেখি করেন এবং লেখা শোনানোর লোক খুঁজে বেড়ান। আপাতত তিনি কেদারকে পেয়েছেন। কেদার একজন ঠক। তার কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈকুণ্ঠকে হাতে রাখার দরকার। তাই সে বৈকুণ্ঠের লেখা পড়ে বা শোনে। কেদার বৈকুণ্ঠের একটা লেখার প্রশংসা করেছে তাতে বৈকুণ্ঠ মনে করেছেন কেদার বুঝি তাঁকে পরিহাস করেছে। তাই শুনে কেদার বলছে—

”পরিহাস! ওর নাম কি, পরিহাস কি মশায় দুঘণ্টা ধরে কেউ করে। ভেবে দেখুন দেখি, কখন থেকে আপনার খাতা নিয়ে পড়ছি। তা হলে তো রামের বনবাসকেও, ওর নাম কি, কৈকেয়ীর পরিহাস বলতে পারেন।”

ওই পৃষ্ঠাতেই বৈকুণ্ঠ কেদারকে তাঁর লেখা শোনাচ্ছেন—”হে ভারতভূমি, একসময়ে তুমি প্রবীণ বীর্যবান পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে; তখন রাজার রাজত্ব, তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণ গানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; …….. সেই সঙ্গীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররশ্মিরাশির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপদ্মনিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ম্লান মর্তলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল।”

‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ একটি প্রহসন জাতীয় নাটক। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের যে যৎসামান্য উল্লেখ এখানে আছে তার মধ্যে গভীরতা খোঁজার প্রয়োজন নেই।

চোখের বালি (সুলভ-২য়, পৃ. ৩৯৫) উপন্যাসে একবার মায়ামৃগ (রামায়ণ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর অন্যত্র (পৃ. ৪২২) ‘বিহারী’ প্রসঙ্গে ‘লক্ষ্মণ দেবরের’ কথা বলা হয়েছে।

‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে ‘কিষ্কিন্ধা কাণ্ড’, ‘লঙ্কাকাণ্ড’, ‘স্বর্ণলঙ্কায় আগুন’, ‘হনুমান’ (সুলভ ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৫)—এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ পৃষ্ঠাতেই ‘বালখিল্য মুনিদের’—এই শব্দ দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতীয় অভিধানে ‘বালখিল্য মুনিগণ’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এরা সাধারণ মানুষের বুড়া আঙ্গুলের পরিমাণ বিশিষ্ট, সংখ্যায় ষাট হাজার ও বনবাসী। নতুন অন্ন পেলে পূর্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করতেন। ব্রহ্মার পুত্র ক্রতুর ভার্যা ক্রিয়ার গর্ভে এঁদের জন্ম। এঁরা অত্যন্ত তেজস্বী। এই উপন্যাসে এখানে ‘বালখিল্য মুনি’ বলতে ‘চিরকুমার সভার’ দুই সদস্য শ্রীশ ও বিপিনকে বোঝানো হয়েছে। পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৩৬ তে মহাবীর, গন্ধমাদন, নল, নীল, অঙ্গদ—এই নামগুলো বলা হয়েছে। এগুলো সব রামায়ণের কথা। গন্ধমাদন একটি পর্বত-ঔষধি গাছের এর জন্য বিখ্যাত। মহাবীর হচ্ছেন রামভক্ত হনুমান, নল, নীল, অঙ্গদ—এরা সবাই রামচন্দ্রের বানর সেনাপতি। এই খণ্ডের ৫৪২ পৃষ্ঠাতে কবি, মাইকেল মধুদূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণ করে কয়েকটা লাইন লিখেছেন—অবশ্যই মজা করে! মেঘনাদবধ কাব্যের ভিত্তি রামায়ণ, যদিও কবি চরিত্রগুলিকে একটু অন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। ৫৪৭ পৃষ্ঠাতে ‘কার্তিকের’ কথা বলা হয়েছে—’কুমারসভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন? তিনি ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।’ ৫৬২ পৃষ্ঠাতে অর্জুনের কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ রসিকবাবু প্রভৃতিদের মধ্যে নাম নিয়ে কথা হচ্ছিল। শ্রীশ কহিল—”বলেন কি মশায়! নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল করলেই হল। রসিক বললেন—”ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত—পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত।” ৬০৫ পৃষ্ঠাতে অক্ষয় বয়স্ক রসিককে ‘পিতামহ ভীষ্ম’ বলে সম্বোধন করেছেন।

প্রবন্ধগ্রন্থ আত্মশক্তি-র বহু জায়গাতেই রামায়ণ-মহাভারতের প্রসঙ্গ বা তার কবিদের বিশেষ করে কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের কথা বলা হয়েছে। বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে একসময় রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে (সুলভ ২য় খণ্ড; পৃ-৬২৬) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ”রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় গুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।” এই স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্টতে তিনি লিখছেন—”কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল; অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনই তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায়, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়”(পৃ-৬৪২)। এই প্রবন্ধে অন্যত্র (৬৪৩ পৃষ্ঠা) রয়েছে— ”যেখানেই সমাজ আপনাকে খন্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনীর মধ্যে পড়িবে।” অভিমন্যুকে হত্যার ব্যাপারে সপ্তরথীর কথাটি কাশীরামদাসের মহাভারতে আছে—মূল মহাভারতে যষ্ঠরথী বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধেই (পৃ-৬৪৫) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—”রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাহার পূর্ববর্ত্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।’

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—

”কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্ব কর্ম্মনি।।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো : সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।”

(শ্রীমদ্ভগবগীতা-২য় অধ্যায়)

(কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নাই। অর্জুন, তুমি ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্মে রত থাকো। হে ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হইয়া ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ফলাফল সমজ্ঞানে কর্ম করিয়া যাও। সর্ব অবস্থায় মনকে এইরূপ রাখিতে পারিলে তাহাকে যোগ বলা হয়)

‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ (পৃ-৬৫৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—”…সহজ উপায়ে গৌরব লাভ করা যায় না—দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুক কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে দুই দিকে লাভ—এক তো ফল লাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফল লাভের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়—সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না করিয়া কর্ম করিবে।” এই কথা কয়টি বলবার সময় রবীন্দ্রনাথ মনে হয় গীতার উপরোক্ত কথাগুলো স্মরণে রেখেছিলেন। যদিও তিনি গীতা বা শ্রীকৃষ্ণ—কোন নামই উল্লেখ করেননি, তবুও অন্য কোন সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক হলে এটা মেনে নিতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণকে ‘দেশের গুরু’ হিসাবে স্বীকার করেছেন। সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন দেবকল্প পুরুষদের নিয়ে বহু লেখা আছে, তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের কথা কম।

এই গ্রন্থেরই ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

… নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।” অরুণের জন্মকথা কাশীদাসী মহাভারত ও মূল মহাভারত, দুই জায়গাতেই আছে। কশ্যপ মুনির অনেক স্ত্রীর মধ্যে কদ্রু এবং বিনতা এই দুইজনও ছিলেন। কদ্রু বলশালী এক হাজার নাগকে (সর্প) সন্তান হিসাবে পেয়েছিলেন। বিনতা কশ্যপের কাছে মহাবলশালী দুটি মাত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। মুনির বরে বিনতা দুটি ডিম্ব প্রসব করেছিলেন এবং ডিম্ব দুটি সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত ছিল। বহুদিন গত হলেও ডিম্ব ভেঙে কোনো শাবক বেরলো না। অধৈর্য্য হয়ে বিনতা একটা ডিম্ব ভেঙে ফেলেছিলেন।

”এত ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙিল। তাহাতে লোহিতবর্ণ পুত্র যে জন্মিল’।। অর্দ্ধাঙ্গ-বিহীন হইল পক্ষীর আকার।”

এই অকালজাত বিনতার পুত্রই হলো অরুণ। সে পক্ষীজাত কিন্তু ওড়ার ক্ষমতা নেই যেহেতু তার শরীর বা পাখা তখনো ঠিকভাবে গঠিত হয়নি। সে মাকে সাবধান করে দিয়েছিল দ্বিতীয় ডিম্বটি যেন ভাঙা না হয়। শরীর তৈরী হলে ডিম্ব ভেঙে শাবক নিজে থেকেই বেরোবে। দ্বিতীয় ডিম্ব থেকে জন্ম হয়েছিল গরুড়ের, যে বিষ্ণুর বাহন এবং মহাবলশালী। অরুণ যেহেতু উড়তে পারে না তাই গরুড় তাকে সুর্যের রথের সারথী হিসাবে বসিয়ে দিয়েছিল।

ঐ একই প্রবন্ধে (অবস্থা ও ব্যবস্থা) রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতের অবদানের কথা বলেছেন। ”ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালী জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাশীরাম দাসের মহাভারত আজ পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।”

ভারতবর্ষ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আবার ফলাকাঙ্খাহীন কর্মের (শ্রীশ্রী গীতার মহাবাণী) কথা বলেছেন। ”ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্খাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্খা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়।” এই প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় তিনি রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতের জাতীয় সম্পত্তি বলেছেন। ”এই একাকীত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকীত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।” এই গ্রন্থের ‘চীনেম্যানের চিঠি’ প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—”পরধর্মো ভয়াবহঃ, পরের অনুকরণেই বিনাশ।” এটি গীতার মহাবাণী। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হলো—

”শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” (৩য় অধ্যায়)

এই গ্রন্থের ‘ধম্মপদং’ প্রবন্ধে মহাভারত এবং গীতার কথা আছে।

”এই গ্রন্থে (ধম্মপদ) যে সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিকাব্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত পঞ্চতন্ত্র মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,…। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। …অতএব ভগবদগীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্ম্মপদং প্রবন্ধেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কী ধম্মপদে, কী গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।” এখানেও শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করা হয়নি যদিও, গীতার উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর কাজকে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের অন্য জায়গাতেও মহাভারতের উল্লেখ আছে। ”মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।”

মানুষ তার কীর্তির মধ্যেই বেঁচে থাকে। এই কথা বলতে গিয়ে ভারতবর্ষ গ্রন্থের ‘বারোয়ারী-মঙ্গল’ প্রবন্ধে কবি রামায়ণের অনুবাদক (ভাবানুবাদ) কৃত্তিবাস ওঝার কথা স্মরণ করেছেন। ”কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালী একটা কোনো প্রকারের ধূমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালী কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, একথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন ‘গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে’, তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তি দ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে হইতে পারে?”

‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে কবি আবার গীতার কথা বলেছেন। অন্যকে গ্রহণ করবার ও তাকে আপন করবার শক্তি ভারতবর্ষ বার বার দেখিয়েছে। কবি লিখেছেন—”এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। …ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের-সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।” (সুলভ ২য় খণ্ড; পৃ-৭০৭)