স্তালিনের সপক্ষে

ইমানুল হক

লেখক হলেন মানব সত্তার কারিগর—স্তালিন।

লেনিন তাঁর ‘রাষ্ট্রবিপ্লব’ গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে বিপ্লবীরা জীবিত অবস্থায় বুর্জোয়াদের নিন্দা ও কুৎসার শিকার হন, মৃত্যুর পর বুর্জোয়ারা তাঁদের মহামানব বানিয়ে তোলেন। লেনিন এবং স্তালিন—এই মহান বিপ্লবী ও জননায়কদের ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টোটা। কারণ, এরা দুজনেই কেবল মার্কসের ভাষায় দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করেননি, দুনিয়াকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা শুধু নয়, বদলেও দিয়েছিলেন। তবে পৃথিবী জুড়েই জনসেবক ও শিল্পীদের অনিবার্য নিন্দা ও কুৎসার মুখোমুখি হতে হয়েছে। হচ্ছেও এবং হয়তো হবেও।

স্তালিনের পুরো নাম যোশেফ ভিসারিও নোভিচ যুগাসভিলি। বাবার নাম ভিসারিও নোভিচ যুগাসভিলি। মা একতারিনা। জন্ম ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর জর্জিয়ার গোরি শহরে। আদতে বাবা ছিলেন কৃষক। উৎখাত হন জমি থেকে। বাধ্য হয়ে হন মুচি। স্তালিনকে তাঁর বাবা বানাতে চেয়েছিলেন দক্ষ মুচি বা চর্মকার। মা চেয়েছিলেন ছেলে হবে গির্জার পাদরি। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা পড়তে পাঠান পাদরি তৈরির সেমিনারিতে। সেখানে রুশ ভাষা না বললে শাস্তি দেওয়া হত। মাতৃভাষা জর্জিয়ান ছিল অচ্ছুত। বালক স্তালিন বহুবার শাস্তি পেয়েছেন মাতৃভাষা বলে। আত্মমর্যাদার জন্যে অমান্য করেছেন শাসকের ভাষা বলার বিধান। সারাজীবন জর্জিয়ান টানে রুশ ভাষা বলেছেন। তারুণ্যে লিখেছেন কবিতা। ছাপা হয়েছে জর্জিয়ার পুরোনো নাম ‘আইবেরিয়া’র নামাঙ্কিত ‘আইবেরিয়া’ পত্রিকায়। পাদরিদের নিষেধ অমান্য করে পড়েছেন চেকভ, তলস্তয়, ডারউইনের রচনা। পাদরিদের ক্লাশের চেয়েও আকর্ষণ বেশি ছিল নিষিদ্ধ মার্কসিয় পাঠচক্রে। মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিনের রচনার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভিক্টর হুগোর ‘লে মিজেরেবল’ পড়ার অপরাধে এবং রাজনৈতিক সংসর্গের জন্য বহিষ্কৃত হতে হয় সেমিনারি থেকে। ১৯ বছর বয়সে। শ্রমিকদের ছিলেন বন্ধু। কাজ করতে থাকেন শ্রমিক সংগঠনে। জর্জিয়ান আর আর্মেনিয় শ্রমিকদের লড়িয়ে দিত মালিক আর মালিকের পদলেহীরা। জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে বোঝান, মালিকরা চায় তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়ো। যাতে ন্যায্য মজুরি আর ন্যায়ের দাবিতে একজোট হতে না পারো। টিফলিসে একের পর এক সফল ধর্মঘটের নায়ক জুগাশভিলিকে নিতে হয় ছদ্মনাম—’কোবা’। অদম্য। পড়ে লেখক হিসাবে নেন ‘স্তালিন’ ছদ্মনাম। রুশ ভাষায় ‘স্তাল’ মানে ইস্পাত। স্তাল থেকে স্তালিন। ইস্পাতের মতোই নমনীয় আর ঋজু ছিলেন স্তালিন। তাঁর মতো বিপ্লবী পৃথিবীতে জন্ম নেয়নি। যিনি বদলে দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষের স্বপ্ন। লেনিন দিয়েছিলেন নভেম্বর বিপ্লবের নেতৃত্ব আর সেই বিপ্লবের সফল পাহারাদার এবং নায়ক স্তালিন। তাকে রক্ষা করেছেন হৃদয়, বুদ্ধি, যুক্তি, পরিশ্রম, ধৈর্য আর দক্ষতা দিয়ে।

মানুষের কাছে শিক্ষা

‘স্তালিন শিখেছিলেন মানুষের কাছে। এমনকী যখন জনগণকে শেখাচ্ছেন তখনও। তার ফলেই তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞানের শক্তিশালী পরিধি তৈরি হয়েছিল। মারিয়া দেমচেনকো, একজন ইউক্রেনিয়ান মহিলার মুগ্ধকর গল্প বলা যায়। তিনি একর প্রতি বিট ফলনের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন। খামারে খামারে তাঁকে ডাকা হত—প্রচারের জন্য, কীভাবে তিনি এই ফলন সম্ভব করেছিলেন। অবশেষে নিমন্ত্রণ এল মস্কো থেকে। স্তালিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে দৃশ্য ছবি হয়ে আছে। মারিয়ার আরক্তিম ভাষায়, আমি মস্কো আসতে চেয়েছিলুম নেতাদের চোখের দেখা দেখতে। স্তালিন উত্তর দিয়েছিলেন—কিন্তু এখন আপনিও একজন নেতা।’

এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক। ইংল্যান্ডের ডিন অফক্যান্টারবেরি রেভারেন্ড হিউলেট জনসন। স্তালিনের জীবদ্দশায় নয়। তাঁর মৃত্যুর পর। ভাষণটি দিয়েছিলেন লন্ডনে বসে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল।

স্তালিনকে যাঁরা ডিক্টেটর, স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী বলে মৈথুনানন্দ পেতে চান, অথবা নিপীড়িত রাশিয়ান জনগণের জন্য অশ্রুপাত করতে চান—এটি তাঁদের জন্য একটি সপাট থাপ্পড়।

ডিন অফ ক্যান্টারবেরি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন মারিয়া ছাড়াও আরও সেইসব নেতাদের, যাঁরা স্তালিনের নেতৃত্বে নতুন রাশিয়াকে গড়েছিলেন। ‘যাঁদের মধ্যে আছেন রেকর্ড ভঙ্গকারী গোয়ালিনী, বিজ্ঞানী সম্প্রদায় যাঁরা মধ্য এশিয়ার মরুভূমিকে সমুদ্রে পরিণত করার জন্য পরমাণু বিভাজন ঘটিয়েছিলেন, অথবা যেসব শ্রমিক কয়লা নিষ্কাশনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।’ স্তালিন বিদেশি অতিথি সাংবাদিকদের সঙ্গে বছরে ৩/৪ বার-এর বেশি দেখা করতেন না। আনা লুই স্ট্রং ‘স্তালিন যুগ’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এর মানে স্তালিন গজদন্ত মিনার বাসী ছিলেন না। তাঁকে সময় দিতে হত দেশের নানা ধরনের নতুন চিন্তার মানুষকে বিজ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, কৃষি, শিল্প—সব ক্ষেত্রের মানুষদের।’ নতুন চিন্তা, নতুন স্বপ্ন, নতুন ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিতেন স্তালিন। তাঁদের কাছে শিখতেন ছাত্রের মতো। দেশে প্রায় প্রতিটি নতুন কারখানায় তিনি যেতেন। শুধু বক্তৃতা বা উদ্বোধন করতে নয়। শ্রমিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন। কৃষিক্ষেত্রে ট্রাক্টর কারখানায়, হাসপাতালে যেতেন পরিদর্শনে। পৃথিবীর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তিনি রূপকার। রাশিয়ার সংবিধান তৈরি তাঁর হাতে। ১৯১৮-য় তৈরি। ১৯২৪-এ কার্যকর। পরে ১৯৩৬-এর ২৫ মার্চ তৈরি হল সংবিধান। ক্রুশ্চেভ যাঁর নাম দেন স্তালিন সংবিধান। সে সংবিধান আমাদের দেশের মতো কয়েকজন বিশিষ্টের গণপরিষদ তৈরি করেনি। দেড় লাখ সংশোধনী এসেছিল দেশ জুড়ে। তার মধ্যে কয়েক হাজার সংশোধনী গৃহীত হয়। তার ভিত্তিতে দেশে ভোট হয়। ১৯৩৭-এর ভোটে জিতে স্তালিন সরকারে যান। প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৪১-এ। তার আগে তিনি মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন না। ১৯২২-১৯৫৩ ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। একাধিকবার তিনি দলে সংখ্যালঘু ছিলেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর ১৯৪৭-৫২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু তিনি কী করেছেন? একটি অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশকে নিয়ে গেছেন বিশ্বের শীর্ষস্থানে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, শিল্প, পরিবহণ, বিদ্যুৎ—প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে সবক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা দেশ।

দুর্বোধ্য কবিতা, পাস্তেরনাক ও স্তালিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত রাশিয়া জড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত প্রাভদা ও ইজভেস্তিয়ার প্রথম পাতায় প্রতিদিন একটি করে কবিতা ছাপা হত। বরিস পাস্তেরনাক ছিলেন মালার্মে ও ভ্যালেরির মতো লিখনশৈলীর ওপর জোর দেওয়া কবি। অভিযোগ ছিল ‘দুর্বোধ্যতা’র। কিছুদিন পস্তেরনাকের কবিতা ছাপা হচ্ছিল না পত্রিকা দুটিতে। একদিন রাত দুটোর সময় বেজে উঠল পাস্তেরনাকের টেলিফোন। ওপ্রান্তে স্তালিন। কয়েকটি প্রশ্নের পর স্তালিন জিগ্যেস করলেন—আপনি আর তাহলে কবিতা লিখছেন না, কমরেড পাস্তেরনাক?

—লিখি বই কি, কমরেড স্তালিন, আগের মতোই লিখি।

—সে কি? অনেকদিন যে আপনার কবিতা কোনও খবরের কাগজে দেখিনি!

—কারণ, কমরেড স্তালিন, সম্পাদকদের মতে আমার কবিতা তেমন ভালো লাগে না, তা ছাড়া পাঠক সাধারণের পক্ষে তা দুর্বোধ্য। তাই, আমার কবিতা আর কেউ ছাপতে চায় না।

—আমার তা মনে হয় না, কমরেড পাস্তেরনাক। আপনার কাব্যরীতি ও কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু তাই বলে আমার সন্দেহ নেই যে আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। জনসাধারণ আপনার লেখা পড়ে সে বিষয়ে একটা মতামত তৈরি করুক—এই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চাই না আমি। বললেন স্তালিন। যিনি নাকি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন বলে অপপ্রচার—এই বৃত্তান্ত জানিয়ে ফরাসি সাহিত্যিক জাঁ রিশার ব্লখ লিখছেন, এরপর বলশেভিক পার্টির দুই মুখপত্র ‘প্রাভদা’ ও ‘ইজভেস্তিয়া’-য় পাস্তেরনাকের কবিতা ছাপা আবার শুরু হয়ে গেল। (সূত্র প্রসঙ্গ স্তালিন, ২৬৫)

দক্ষ সমরনায়ক

স্তালিন হচ্ছেন সেই মানুষ, যাঁকে জেনারেলসিমো বা সেনাপতি হিসেবে বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। লেনিন তাঁর জীবদ্দশায় যেখানেই সংকট সেখানেই পাঠিয়েছেন স্তালিনকে। জারিৎসিন, জর্জিয়া, ইউক্রেন—দনিকিন আর র্যাঙ্গেলদের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে। জার্মানি, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, পোল্যান্ড সহ ১২টি দেশের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করতে হয়েছে তাঁকে যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে। যদিও লালফৌজের কমিশার বা মন্ত্রী ছিলেন ট্রটস্কি। কিন্তু ট্রটস্কি ব্যর্থ হওয়ার পর স্তালিনকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। স্তালিন কোনো যুদ্ধে হারেননি। জিতেছেন। এটা ১৯১৮-২২-এর ঘটনা।

আর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে যখন লেনিন নেই, তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক, হিটলারের উত্থান ঘটেনি, তখন স্তালিন বিশ্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে ভরতি হলেন একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে। সাধারণ ছাত্রের মতোই পাঠ নিয়েছেন যুদ্ধবিদ্যার অন্যতম গুরু শাপশনিকভের কাছে। শাপশনিকভ ক্লাসে ঢুকলে অন্যদের মতো তিনিও উঠে দাঁড়াতেন। একজন অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রদের বসতে না বলা পর্যন্ত স্তালিন বসতেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ও সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিতেন সাধারণ কর্নেল বা মেজরদের কাছে সামরিক অ্যাকাডেমিতে যুদ্ধবিদ্যায় প্রথাগত পাঠ নিতে। এমনি এমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ২৪০ ডিভিশন সৈন্যের সঙ্গে জেতেনি স্তালিনের রাশিয়া। (সূত্র স্তালিন স্মৃতিচিত্র—জাঁ রিশার ব্লখ)

স্তালিন ও ধর্মাচরণ

আরও একটি বিষয় বলা দরকার, রাশিয়ায় নাকি স্তালিনের আমলে ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল? ১৯৪১ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ স্তালিনের মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্তালিনকে বিষ প্রয়োগ করা হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। ৪ মার্চ ক্রুশ্চেভ চক্র ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ করে। আসলে আমাদের এখানে অনেক সি পি এম বিরোধী বলে স্তালিন বিরোধী। তাঁদের প্রতি অনুরোধ, অন্যের মুখে ঝাল না খেয়ে স্তালিনের জীবনী পড়ুন। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকদের মূল্যায়ন পড়ুন। তাহলে বুঝবেন স্তালিন কেমন ছিলেন। অনেকে তুলবেন, সলেঝেনিৎসিনের প্রসঙ্গ। শুধু এটুকু বলা যাক, সলঝেনিৎসিন ছিলেন ক্রুশ্চেভের প্রিয়পাত্র। তিনি আমেরিকা যাওয়ার পর মার্কিন শাসকের নয়নের মণি। ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সোভিয়েত সরকার হিটলারের সঙ্গে আপস করলে যুদ্ধ এড়ানো যেত। অথচ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রুশ জার্মান শান্তি চুক্তি ভেঙেই হিটলারের জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াকে অনাবশ্যকভাবে যুদ্ধে জড়ানোর অভিযোগ করে তিনি জেলে যান, তিনি বিশ্বাস করতেন হিটলারের চেয়েও স্তালিন খারাপ। পর্তুগালে ১৯৪৭-এ জনগণের সরকার কায়েম হওয়ার পর তিনি আমেরিকান আক্রমণের পক্ষে প্রচার করেন। সলঝেনিৎসিন তাঁর ‘গুলাগ আর্কিপেলোগো’ এবং অন্যত্র শ্রমশিবিরে তথাকথিত লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর প্রচার করেন। ১৯৯১ গরবাচভের উদ্যোগে সোভিয়েত আর্কাইভ উন্মুক্ত হওয়ায় যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে এর সমর্থন মেলেনি। তাই সমালোচকরাও চুপ। আর জেলখানায় সব দেশেই বন্দিদের দিয়ে শ্রম করানো হয়, রাশিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। আর স্তালিন আমলে মোট রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মিলে বন্দির সংখ্যা ছিল ২৪,৬৮,৫২৪ জন। সে সময় আমেরিকায় বন্দির সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষের বেশি। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় কারাবন্দি ৫৫ লাখ। আমেরিকার অপরাধী সংখ্যা শতকরা ২.৮ শতাংশ আর রাশিয়ায় শতকরা ২.৪। (সূত্র স্তালিন যুগ সম্পর্কে সোভিয়েত আর্কাইভ কী প্রমাণ করে—’মারিয়া সোউসা’ উৎস প্রসঙ্গ স্টালিন। আর কনকোয়েস্টের ‘দ্য গ্রেট টেরর’ এবং ‘হারভেস্ট অফ সরো’ ছিল ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার প্রচারপত্র। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ব্রিটেনের ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় কনকোয়েস্টের অতীত সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধে লেখা হয়, কনকোয়েস্ট ছিলেন রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের একজন এজেন্ট। আর বন্দি বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য পাঠক দ্য আমেরিকান হিস্টিরিক্যাল রিভিউয়ের ৯৮নং ভলিউম তথা অক্টোবর ১৯৯৩ সংখ্যা পড়তে পারেন।

মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের আত্মহত্যা

অপপ্রচার কত দূর যেতে পারে তার প্রমাণ, মায়াকোভস্কি ও এসেনিনের আত্মহত্যার বিষয়ে স্তালিনকে দোষারোপ। মায়াকোভস্কি প্রেমে পড়ে ছিলেন বিদূষী এলসা ত্রিয়োলের। আর বিয়ে করেছিলেন এলসার বিবাহ বিচ্ছিন্না বোন লিলিকে। মায়াকোভস্কি সম্পর্কে স্তালিনের ভূমিকা নিয়ে কবি পাবলো নেরুদার সাক্ষ্য উদ্ধার করা যাক।

‘মায়াকোভস্কি তখন মৃত, কিন্তু তাঁর গোড়া সমালোচকরা সোভিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র থেকে তাঁর নামটা মুছে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু হঠাৎ কী যেন হল। দেখা গেল সব চুপচাপ। মায়াকোভস্কির প্রণয়িনী লিলি ব্রিক স্তালিনকে একটা চিঠিতে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যাতে মায়াকোভস্কি সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভার এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো হয়। উত্তরে এক কোণে স্তালিন নিজের হাতে লিখেছিলেন, সোভিয়েত সাহিত্যে মায়াকোভস্কি সর্বোত্তম কবি। (অনুবাদ : ভবানীপ্রসাদ দত্ত। অনুস্মৃতি, নেরুদা)। এরপর সমালোচকরা থামলেন। মায়াকোভস্কির নামে প্রচুর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হল। অসাধারণ গ্রন্থাবলির বহু সংস্করণ বের হল।

পাবলো নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন, যখন কিছু গোঁড়া লোক ফরাসি লেখক ইলিয়া ইরেনবুর্গের ‘মাথাটা কেটে ফেলার চেষ্টা করছে’ তখন একদিন মাঝরাতে ইরেনবুর্গ পান স্তালিনের ফোন। লুবিয়া ফোনটি তোলেন। অস্পষ্ট গলায় স্তালিনের নাম শুনে তার মনে হয় রসিকতা।

কিন্তু ইরেনবুর্গ স্তালিনের গলা চিনতে ভুল করেননি। স্তালিন বললেন, সমস্ত রাত ধরে তোমার লেখা উপন্যাস ‘প্যারীর পতন’ পড়েছি। আমার টেলিফোন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় বন্ধু গ্রিগরোভিচ এই ধরনের লেখা আরও অনেক অনেক যাতে লেখো সে জন্য অনুরোধ জানানো।’

এটুকু জানিয়ে নেরুদার মন্তব্য, ‘হয়তো স্তালিনের সেদিন এই আকস্মিক টেলিফোনই ইরেনবুর্গকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিল’।

বনবিহারী চক্রবর্তী তাঁর ‘সমাজতান্ত্রিক শিল্প সংস্কৃতি স্তালিন’ লেখায় মন্তব্য করেছেন, বলা হয়ে থাকে স্তালিনযুগ হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের দিক থেকে এক অন্ধকারময় যুগ। এটা একেবারেই অপপ্রচার। এই মন্তব্য করে প্রবল স্তালিনবিরোধী এবং ট্রটস্কিপন্থী লেখক ডয়েশ্চার থেকে উদ্ধার করে চিরায়ত সাহিত্য প্রকাশের সংখ্যা জানাচ্ছেন বনবিহারীবাবু—

কবি বায়রন রচনাবলী ৫ লক্ষ কপি

বালজাক ২০ লক্ষ কপি

ডিকেনস ২০ লক্ষ কপি

গ্যেটে ৫ লক্ষ কপি

হাইনে ১০ লক্ষ কপি

মোপাসাঁ ৩০ লক্ষ কপি

শেক্সপিয়র ১২ লক্ষ কপি

এমিল জোলা ১০ লক্ষ কপি

আর যাঁর বই পড়ার অপরাধে গারদবাস হয়েছিল তরুণ স্তালিনের, সেই ভিক্টর হুগোর বই ৩০ লক্ষ কপি। কী প্রমাণ হয় ‘স্তালিনযুগ সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ’? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্তালিনযুগেই নাটকের হলে দেখেছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের ভিড়। ‘রাশিয়ার চিঠি’ অশ্রুকুমারবাবুরা আর-একবার পড়ে দেখতে পারেন। শুধু ‘কিলমারার গোঁসাই’ স্তালিনীয়রা? নিকোলাই অস্ত্রভস্কির কালজয়ী উপন্যাস ‘ইস্পাত’ বা ‘হাউ দ্য স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড’, বরিস পলেভয়ের ‘মানুষের মতো মানুষ’, দিমিত্রি ফুরমনভের ‘দি মিউটিনি’, ‘চাপায়েভ’ তো স্তালিনের যুগের রচনা। আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন’, ‘দি স্ট্রাইক’, ‘আইভন দ্য টেরিবল’, ‘আলেকজান্ডার নেভস্কি’-র মতো ছবি তো স্তালিনযুগেই বানানো।

আলেকজান্ডার ফেদায়েভের কালজয়ী ‘দি রাউট রং ইয়ংগার্ড’ রচিত এ যুগেই। ইয়ংগার্ড পার্টি মহলে তীব্র সমালোচিত হলেও গেরাসিমভ যখন ‘ইয়ংগার্ড’ চলচ্চিত্র বানান কেউ বাধা দেননি।

আসা যাক রচয়িতা শস্টাকোভিচের প্রসঙ্গে। শস্টাকোভিচের নাটক ‘লেডি ম্যাকবেথ অফ মৎসেনেস্ক ডিস্ট্রিক্ট’ পার্টিতে সমালোচনার ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে কোনো শাস্তির মুখে পড়তে হয়নি। উল্টে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত রেডিয়ো স্টেশন থেকে বাজানো হয় শস্টাকোভিচের সপ্তম সিম্ফনি। জার্মান সৈন্য যারা এতক্ষণ বোমাবর্ষণ করছিল, তারাও স্থগিত রাখে বোমাবর্ষণ এবং উদ্দীপ্ত জনগণ যোগ দেয় লালফৌজের সঙ্গে। জয়ী হয় রুশ জনতা।

আর এসবই ঘটেছিল সুপ্রিম কমাণ্ডার জেনারেলসিমো স্তালিনের নির্দেশে।

আর পাবলো নেরুদা জানাচ্ছেন, তাঁর ‘অনুস্মৃতি’-তে স্তালিনের অত্যন্ত গোপনীয় লেখা ফাইলে ছিল কয়েকটি প্রিয় নাম—শস্টাকোভিচ, আইনস্টাইন, বরিস পাস্তারনেক, ইরেনবুর্গ। নেরুদা ভদ্রতা করে বলেননি, তাঁরও নাম ছিল তালিকায়। আর স্তালিনবিরোধী ডয়েশ্চার তাঁর স্তালিন জীবনীতে লিখছেন, পুশকিন, গোগাল, তলস্তয় চেখভ, বেলিনেস্কি, এবং আরও অনেকেরই রচনা, যে রচনাগুলি ছিল অতীতকালের অন্যায় ও জুলুমে ভরা এবং যেগুলি বর্তমান কালে জবরদস্তির কথাও মনে করিয়ে দিত, সেইসব রচনারও লক্ষ লক্ষ কপি আক্ষরিক অর্থেই তরুণদের হাতে গুঁজে দেওয়া হত। (আইজ্যাক ডয়েশ্চার, স্তালিন পৃ. ৫৫৩, উদ্ধৃতি—বনবিহারী চক্রবর্তী)।

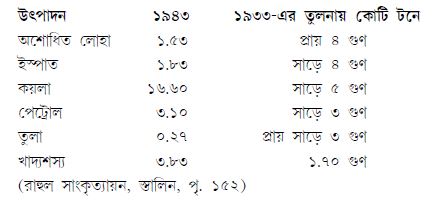

স্তালিন জমানায় অর্থনৈতিক উন্নতি

যুদ্ধের সময় ১৯৪২ থেকে ৪৩ এই দুই বছরে নতুন বিমান তৈরি হয় ৪০,০০০টি। তৈরি হয় ৩ লাখ ট্যাঙ্ক। বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র। অথচ এই সময়ে জার্মান বাহিনী ১৭,০০০ কারখানা ধ্বংস করে দেয়। রাশিয়ার প্রায় এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করে ১৬০০ মাইল পথ বেয়ে পৌঁছে যায় মস্কোর উপকণ্ঠে ক্রেমলিনের দ্বারপ্রান্তে।

সেই বাধাকে অগ্রাহ্য করে স্তালিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে লালফৌজ ও রুশ জনগণের সম্মিলিত বাহিনী। যুদ্ধকে স্তালিন রূপান্তরিত করেন পিতৃভূমি রক্ষার দেশপ্রেমিক যুদ্ধে। আর মার খাওয়া লাল ফৌজ মার দিতে দিতে, পৌঁছে যায় জার্মানি। ১৯৪৫-এর ৯ মে রাইখস্ট্যাগে তুলে দেয় লাল নিশান।

কেমন ছিল স্তালিনের ব্যক্তিগত জীবন?

স্তালিনের ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল? বিলাসী? মোটেও তা নয়। সাধারণ অনাড়ম্বর পোশাক। ধূসর রঙের সামরিক জ্যাকেট পরতেন যুদ্ধের আগে। রাহুল সংকৃত্যায়ন ‘স্তালিন’ গ্রন্থে প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও ডিজাইনার অ. স. ইয়াকোব্লাম্ভকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন—

আলাপ-আলোচনার সময় স্তালিন অফিস ঘরে ধীরে ধীরে পায়চারি করতেন। যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, তাঁকে সম্পূর্ণভাবে কথা বলার সুযোগ দিতেন। যতক্ষণ না সে ব্যক্তি কথা শেষ করছেন, ততক্ষণ তিনি চুপ করে থাকতেন।

বার্নাড শ বলেছেন, স্তালিন ছিলেন মনোযোগী শ্রোতা। মার্শাল ঝুকভ জানিয়েছেন, মনোযোগী শ্রোতা স্তালিন। তর্ক করা পছন্দ করতেন। কেউ তর্ক করলে বিরক্ত হতেন না। যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন তবে রাগলে খুব রেগে যেতেন। যদিও সেরকম ঘটনা খুব কম ঘটত। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। আর এমনই একনায়ক স্তালিন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পরে ২৪ জুন ১৯৪৫-এ মস্কোর প্যারেডে অভিনন্দন গ্রহণ করতে পাঠান মার্শাল ঝুকভকে। নিজে যাননি। লেখক আঁরি বারবুস জানিয়েছেন, তিনতলা ছোট বাড়িতে থাকতেন স্তালিন। তাঁর ছেলে শুতো জায়গার অভাবে খাবার ঘরে। ডিভানকে বিছানা বানায় বড়ো ছেলে জাশচেকা। বারবুস বহুবার স্তালিনের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর সাক্ষ্য ‘কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে একটি অফিসের জুনিয়র কেরানিও (স্তালিনের) শোবার ঘর দেখে নাক সিঁটকাতো আর তার ভাড়া নিয়েও নানা অভিযোগ করত। (বদরুদ্দিন উমর সম্পাদিত ‘স্তালিন প্রসঙ্গে’ গ্রন্থে বারবুসের লেখা।) স্তালিনের বেতন ছিল ইংরেজি মুদ্রায় ২০ পাউন্ড। রাশিয়ান মুদ্রায় ৫০০ রুবল। আর পাঁচজন পার্টির বড় নেতাও তাই পেতেন। ছোট ছেলে ঘুমাত ঘরের দেওয়ালের মধ্যে ছোটো চোরাকুঠুরিতে।

স্তালিনের ছেলে ইয়াকভ জুগাশভিলি ছিলেন পেশায় প্রকৌশলী বা ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করতেন সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ও ব্যাটারি কমাণ্ডার হিসেবে ১৪তম হাউৎজার রেজিমেন্টে। ১৯৪১-এর ১৬ জুলাই জার্মান ফ্যাসিস্টদের হাতে বন্দি হন। ভিৎবেস্কের কাছে। জার্মান নাজিরা স্তালিনের ছেলের পরিচয় জেনে উল্লসিত হয়। তাঁকে চাপ দেয়, বাবা এবং সোভিয়েতের নামে নিন্দা করো। মুক্তি তো পাবেই। পাবে সম্মান, সুরা, নারী, অর্থ। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে লৌহমানব স্তালিনের ইস্পাত হৃদয় পুত্র। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি ফন পাউলাস তিন লক্ষ সৈন্য সহ বন্দি হলে হিটলার স্তালিন পুত্র ইভানভের বিনিময়ে পাউলাসের মুক্তি চান। স্তালিন পুত্রের চেয়ে দেশ বড়—এই বিশ্বাসে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ইভানভকে দারুণ নির্যাতন করা হয়। কঠোর শ্রমদানে বাধ্য করা হয়। আর পিতা স্তালিন বলেন, একজন ফিল্ড মার্শালের বিনিময়ে একজন লেফটেন্যান্ট নয়। স্তালিন পুত্রকে ১৪ এপ্রিল ১৯৪৩ জার্মান নাজি হাফরিগার গুলি করে মেরে বিদ্যুতের তারের ওপর ফেলে বলে, পালানোর সময় মারা গেছে। আমাদের দিনের স্বজনপোষক বামপন্থীরা সেসব ভাবতে পারবেন না। যাঁরা সি পি এম বিরোধী বলে স্তালিন বিরোধী—তাঁরা ভুল করেন। স্তালিন ছিলেন সাচ্চা কমিউনিস্ট। কনজিউমারিস্ট নয়।

বীর স্তালিন

ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা যতদিন না পর্যন্ত স্তালিনের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ জার্মানদের পরাজিত করা শুরু করেছে এবং রোমানিয়া, ফিনল্যান্ড, বুলগেরিয়ায় মার্কসবাদী সরকার গঠিত হয়েছে ততদিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে চায়নি। জার্মানির হাতে রাশিয়ার পরাজয় ছিল চার্চিল এবং রুজভেল্টের কাম্য। মুখে মিত্রতার কথা বললেও কার্যত তা মিত্ররূপের আচরণ ছিল না। জার্মানিতে লালফৌজই লালপতাকা উড়িয়ে পৌঁছেছিল। ইংরেজ বা মার্কিন বাহিনী নয়। হিটলারের চরম অত্যাচার সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের দেশ জার্মানিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ করেনি। করল এশিয় দেশ জাপানে। যখন জাপান হারছে। এবং জার্মানি (১৯৪৫) ও ইতালি সম্পূর্ণ (১৯৪৩) পরাজিত। বার্লিনে লাল ফৌজ বিজয় দিবস পালন করেছে ৫ মে ১৯৪৫। এর তিন মাস পর হিরোসিমায় বোমা মেরে তিন লাখ মানুষের প্রাণ নিয়েছে আমেরিকা। আজও বহু শিশু জন্মাচ্ছে বিকলাঙ্গ হয়ে। তাঁদের মুখে স্তালিন নিন্দা মানায়? কে বেশি অত্যাচারীকে ট্রুম্যান আর চার্চিল না স্তালিন? দুই বোমার আঘাতে ৫ লাখ মানুষের জীবন নাশ। স্তালিন তো জার্মানিতে পরমাণু বোমাবর্ষণ করেননি। যদিও বোমা তৈরির কৌশল রুশ বৈজ্ঞানিকরা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

৭০ লাখ রুশ এই যুদ্ধে সরাসরি নিহত হয়েছিলেন। আড়াই কোটির বেশি মানুষ বিশ্বযুদ্ধে হতাহত। ধ্বংস হয়েছিল ১৭০০০ কারখানা। কৃষি ব্যবস্থা হয়েছিল ধ্বংস। ৬ লাখ একর জমিতে ১৯৪১-এ যুদ্ধ শুরুর আগে ছিল ব্যক্তি মালিকানা। জার্মান অধিকারে যাওয়ার পর ৪ কোটি ১২ লাখ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি, বহু বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিশ্রামাগার, রেলপথ, সেতু, বাড়ি ধ্বংস করেছিল জার্মান বাহিনী। যেসব পুননির্মাণ করে পৃথিবীর দুটি সুপার পাওয়ারের একটি হওয়া কি কম কৃতিত্বের? মনে রাখতে হবে ১৯৪১—১৯৫৩ ছিলেন তিনি দেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। তার আগে ১৯২২ থেকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

যেসব কথা অনুচ্চারিত

স্তালিনের সমালোচকরা যেকথা একবার উল্লেখও করেন না, তা হল মার্কিন প্রভাবশালী ‘টাইম’ পত্রিকা ১৯৩৯ এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দুবার বছরে সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে নির্বাচিত করে এবং স্তালিন ‘টাইম’ পত্রিকায় শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে মনোনয়ন পান। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্তালিনের নাম ওঠে বিশ্বশান্তি পুরস্কারের জন্য। ৭ জন মনোনীতের একজন ছিলেন স্তালিন। ১৯৪৮-এ নোবেল কমিটির বিচারে বিশ্বশান্তির পুরস্কারের মনোনয়ন পান স্তালিন। (সূত্র উইকিপিডিয়া)

২০০৬-এ রাশিয়ার এক বিতর্কিত ভোটে শতকরা ৩৫ শতাংশ মানুষ জানান, তাঁরা স্তালিন জীবিত থাকলে তাঁকে ভোট দিতেন। তাঁর চেয়ে কম সংখ্যক মানুষ তাঁকে ‘খুনি’ মনে করেন। মনে রাখতে হবে স্তালিনের আমলের মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে ২০০৬-এ। তবু তিনি সর্বোচ্চ ভোট পান। ২০০৭-এ শতকরা ৫৪ শতাংশ তরুণ রাশিয়ান জানান, স্তালিন মন্দের চেয়ে ভালো বেশি করেছেন। ১৬-১৯ বছর বয়সি অর্ধেকের বেশি তরুণ জানান, স্তালিন ছিলেন একজন বিচক্ষণ নেতা। ২০০৮-এ ডিসেম্বরে রাশিয়ার সর্বকালের সেরা নামের মধ্যে স্তালিন হন তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় হন আলেক্সান্দর নেভাস্কি ও পিওতর স্টলিপিন। রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি ওই ভোটে রিগিং-এর অভিযোগ করে বলে, লেনিন ও স্তালিনের প্রথম স্থান রিগিং করে আটকান হয়েছে।

বিবিসি-র সংবাদ, জর্জিয়ার শতকরা ৪৫ শতাংশ মানুষ আজও মনে করেন, স্তালিন আদর্শ রাষ্ট্রপ্রধান। ২০১০-এ বসন্তে স্তালিনের মূর্তি নতুন করে বসানো হয় জারিৎসিন শহরে। তাঁর রচনাবলী মোট ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ক্রুশ্চেভ জমানায় শেষ দুটি খণ্ড বিনষ্ট করা হয়। প্রথম ১৩ খণ্ড মস্কো থেকে। ১৪তম খণ্ড লন্ডনের রেডস্টার প্রকাশনী থেকে বের হয়।

স্তালিন ছিলেন একজন কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ভাষা ও জাতি সমস্যা বিশেষজ্ঞ, নতুন চিন্তার অর্থনীতিবিদ এবং মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী তাত্ত্বিক। যৌবনে তিনি একজন বিশিষ্ট কবি রূপে গণ্য হতেন। কমিউনিস্ট পার্টির বড় নেতা হওয়ার আগেই। জর্জিয়ায় সর্বপ্রধান পত্রিকা ‘আইবেরিয়া’-য় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। (সূত্র উইকিপিডিয়া)

স্তালিনের লেখা বইগুলি দেখলেই তাঁর জ্ঞানের পরিচয় মিলবে।

নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র ১৯০৭

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা ১৯১৩

লেনিনবাদের ভিত্তি ১৯২৪

ট্রটস্কিবাদ না লেনিনবাদ ১৯২৪

দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ১৯৩৮

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ১৯৩৮

লেনিনবাদের সমস্যা ১৯৪৬

মার্কসবাদ এবং ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা ১৯৫০

সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা ১৯৫২

স্তালিনের অবদান

কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে মাত্র ২০ বছরে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করেন।

মাঝে বিপুল সময় গেছে গৃহযুদ্ধ আর ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করতে।

ট্রটস্কিকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের পরই সে পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে মহামানব হয়ে গেল।

স্তালিন ছিলেন অনাড়ম্বর। দীর্ঘ এবং ভারি ভারি কথা দিয়ে বক্তৃতা ছিল তাঁর না পসন্দ। দিলখোলা, হো হো করে হাসতে পারতেন। কিন্তু ছিলেন মিতবাক। শব্দচয়নে সতর্ক ও মনস্ক। অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে থাকতেন। আলাপ-আলোচনা সে টেকনিক্যাল এবং রাজনৈতিক যে-কোনো বিষয় নিয়ে হোক না কেন, স্তালিন ইতিহাস, পুরাণ কথা বা ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিতে পছন্দ করতেন।

প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষজ্ঞ অ. স. ইয়াকোস্লাভার এই ছিল স্তালিন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ।

স্তালিন কোনো কাজে হাত লাগালে তা মাঝপথে ছেড়ে দিতেন না।

শত্রুর সঙ্গে আমরা শত্রুর মতোই ব্যবহার করব, লেনিনকে ১৯১৮-এ বলেছিলেন স্তালিন।

স্তালিনের আমলের পুলিশের গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে যাঁরা বিরক্ত, তারা জানেন নিশ্চয় জারের আমলেও গোয়েন্দাগিরি চলত। চলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। সে গোয়েন্দাগিরি এমন ভিক্টর হুগোর উপন্যাস পড়তে ফেলতে দেখায় স্তালিনকে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন মোবাইলে, ইমেলে, ইন্টারনেটে গোয়েন্দাগিরি আরও ব্যাপক। গুজরাট সরকার তো আইন করেছে যে কারো টেলিফোনে আড়ি পাতা যাবে। ২০০২-এ ১লা জানুয়ারি থেকে সমস্ত ইমেল তার মালিক মুসলিম হলে অটো চেক হয়। বাইরের শত্রু এবং ভেতরের শত্রু দুজনের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করা যায় না। আগে ভেতরের শত্রুকে দুর্বল বা নিকেশ করে বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়। এই হচ্ছে স্তালিনের শিক্ষা।

বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের সময়, অনেকবার আমরা দেখব—লেনিন সবচেয়ে ভয়ানক লড়াইয়ে এবং দুঃসাধ্য কাজের জায়গায় স্তালিনকেই পাঠাতেন। তিনি জানতেন, একমাত্র স্তালিনই সমস্তরকম কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

(রাহুল সাংকৃত্যায়ন, স্তালিন, চিরায়ত, ১৪০২, পৃ. ৮২)

ফ্যাসিবাদী জার্মানি আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত অবস্থায় স্তালিনের কথা ছিল—শত্রুর শক্তিকে বিধ্বস্ত করার জন্যে জনতার সমস্ত শক্তির ওপর নির্ভর করে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হও। স্তালিন নাকি স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছিলেন? তাহলে মস্কোর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও মস্কো দখল করতে পারল না কেন হিটলারের বাহিনী। স্বৈরাচারীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তো রুশ জনগণের স্তালিন বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়া দরকার ছিল। তা তো দেয়ইনি। উলটে মুসলিম, খ্রিস্টান, মঙ্গোল, তাতার, তুর্ক, স্লাভ, রুশ, জর্জিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান—সবাই একযোগে লড়েছে, মরেছে এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করেছে।

স্তালিন বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশ রক্ষার জন্য শুধু প্লেখানভ আর লেনিনের নাম উল্লেখ করেননি, করেছেন পুশকিন, তলস্তয়, গোর্কি, পাভলভ, রেজিন, সুরকিভ, সুবাকোভ, কর্তুজোভ প্রমুখ রাজনীতিক লেখক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সংগীতকার, শিল্পকলা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম। উদ্বুদ্ধ করেছেন জাতিকে।

স্তালিনের সহযোগীদের হত্যা

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গুলি করা হয় লেনিনকে। ফানি কাপলান নামে এক সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যা গুলি করেন লেনিনকে। লেনিন এই ঘটনার জেরে বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয় স্তালিনের উত্তরসূরি বলে পরিচিত, তাত্ত্বিক ও সংগ্রামী নেতা কিরভকে। ১৯৪৮-এ খুন হন স্তালিনের বিশ্বস্ত সহচর ও তাত্ত্বিক ঝানভ। ১৯৫২-এর জানুয়ারি মাসে স্তালিন ঘোষণা করেন, ঝানভের মৃত্যুর তদন্ত সরাসরি করবে তাঁর সচিবালয়। স্তালিনের তথাকথিত অসুস্থতা অর্থাৎ ১ মার্চ ১৯৫৩-এ স্তালিন জানান, তদন্তের ফলাফল শিগগির ঘোষণা হবে। সেদিন রাতেই স্তালিনের সঙ্গে ঘরে ফেরেন চারজন। ক্রুশ্চেভ, ম্যালেনকভ, মিকোয়ান এবং বেরিয়া। তর্কাতর্কি হয়। পরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেহরক্ষীদের বলে যান ওই চারচক্রী—স্তালিন ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিজে না ওঠা পর্যন্ত যেন তাঁকে বিরক্ত না করা হয়। পরদিন বিকেলে দেহরক্ষীরা গিয়ে দেখেন স্তালিন অবচেতন। পরে বেরিয়া জানান, তিনি বিষপ্রয়োগ করেছিলেন। এই বেরিয়াকেও খুন করা হয় গুলি করে। সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের জন্য। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ভিসিনিস্কির। হার্টফেল নাকি কারণ। ১৯৫৬-র বিশতম পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে রাশিয়া এসেছিলেন। তাঁর অভাবনীয় রহস্য মৃত্যু ঘটে। তড়িঘড়ি বেইরুতে তাঁর জায়গায় দক্ষিণপন্থী গোমালকাকে বসাতে পোল্যান্ড ছুটে আসেন ক্রুশ্চেভ। গণতন্ত্রের যিনি নাকি ধারক-বাহক সেই ক্রুশ্চেভ চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের ভাষণের পর করতালি না দিতে প্রতিনিধিদের কাছে ক্রুদ্ধস্বরে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রতিনিধিরা বিপুলভাবে করতালি দিয়ে স্বাগত জানান চৌ-এন-লাইয়ের সংশোধনবাদ বিরোধী ও স্তালিনপন্থী ভাষণকে।

এরপরেই ১৯৫৬-য় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন ‘কমিনফর্ম’ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ক্রুশ্চেভপন্থীরা।

স্তালিনের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হল কেন?

স্তালিন ভালো নন একথা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই, তাহলে কি একথা বলা অসংগত হবে যে, স্তালিনের মৃতদেহের অমর্যাদা করা হল কেন? তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পার্টি। ১৯৬১-তে নিস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে তাঁর মৃতদেহ তুলে পুড়িয়ে ফেলা হল। রাশিয়ান প্রথা অনুযায়ী কবর দেওয়ার কথা। পুড়িয়ে ফেলা হল কেন? ‘যদি দেশ থেকে স্তালিনের মৃত্যুর কারণ তদন্তের দাবি ওঠে এবং স্তালিনের মৃতদেহ পরীক্ষা করার দাবি ওঠে তবে হয়তো ক্রুশ্চেভের গোটা চক্রান্তটাই ধরা পড়ে যাবে, এই আশঙ্কাতেই প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ না করে ক্রুশ্চেভ গোষ্ঠী স্তালিনের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে।’ (নিস্তালিনীকরণ, রৌরব, ১৯৯২, পৃ. ২)

স্তালিন কি একজন ডিক্টেটর?

না। তা তিনি ছিলেন না। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ৩০ জনের প্রেসিডিয়ামের আরও একজন সদস্য। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। একই সঙ্গে তাঁকে পার্টি প্রতিরক্ষামন্ত্রীও নিযুক্ত করে, কারণ স্তালিনের রণকৌশল রচনা ও পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় পেয়েছে দেশ ও পার্টি। স্তালিন কখনও পরাজিত হতে জানেন না এই ছিল বিশ্বাস। বিশ্বাসের কারণও ছিল। জারিৎসিন, জর্জিয়া, ইউক্রেন, পেত্রোগাড, দনেস্ক—সর্বত্র তিনি গৃহযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দিয়ে তো লালফৌজকে জিতিয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধে জয়ের পর স্তালিনের পার্টির ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—এ কথা বলা ভুল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত স্তালিন ও তাঁর সমর্থকরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিরে পাওয়ার পর তিন মাসের মাথায় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন বেরিয়া আর ক্রুশ্চেভচক্র। স্তালিনের অর্থনৈতিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী পুঁজিবাদের পক্ষের অর্থনীতির সওয়ালকারী ভজনেমস্কির বইকে ‘স্তালিন পুরস্কার’ দেওয়ার সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। স্তালিনকে তা মানতে বাধ্য হতে হয়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দু-বার তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। স্তালিনের সমালোচকরা আসলে ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। স্তালিন ‘অবতার’ হলে তাঁরা খুশি হতেন। স্তালিন কোনো ‘দেবতা’ বা ‘অতিমানব’ নন—রক্তমাংসের মানুষ। কোনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো মানুষই হতে পারেন না, স্তালিনও তাই। তাঁকে কাজ করতে হয়েছে একটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক দেশের প্রেক্ষাপটে। মার্কস-এঙ্গেলসের বিচারে যে দেশে বিপ্লব হওয়ার কথাই নয়।

সোভিয়েতের কাছে বিশ্বযুদ্ধ ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। তাই জাতীয়তাবাদী চিন্তাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার কিছু কুফল ঘটে। তার জন্য স্তালিনকে দায়ী করা কতখানি সংগত?

ক্রুশ্চেভ ও স্তালিন

ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে আলোচনার সময় একটি বহুল প্রচলিত গল্প বলে নেওয়া যাক। ক্রুশ্চেভ এক সভায় স্তালিনের মুণ্ডপাত করে বলছিলেন, স্তালিন ছিলেন অত্যাচারী, একনায়ক। তখন এক শ্রোতা বলেন, আপনারা তখন কী করছিলেন? জবাবে ক্রুশ্চেভ বলেন, কে বলছেন এই কথা। কেউ ভয়ে জবাব দেন না। তখন ক্রুশ্চেভ বলেন, আপনি এখন যা পালন করছেন, নীরবতা, আমরাও তখন তাই করেছিলাম।

কিন্তু এটুকুই কি সব?

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ‘স্তালিনবাদ’ শব্দটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর নাম কী?

১৯৩৯-এর সংবিধানে ‘স্তালিন সংবিধান’ বলে অভিহিত করার প্রস্তাব কে করেন?

তাঁর নাম—ক্রুশ্চেভ।

এই ক্রুশ্চেভ তাঁর গোপন রিপোর্টে বলেন, স্তালিন একবার তিরস্কার করে বলেন, এ তো দেখছি, আমি না থাকলে তোমরা দেশটাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে। বাস্তবিকই তো ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-গর্বাচেভরা দেশটাকে আমেরিকার হাতেই তো তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

ফ্যাসিবাদ আক্রান্ত দেশে স্তালিন

আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও জরুরি

স্তালিনের নাম আজও উচ্চারিত হয় পৃথিবীর নানাপ্রান্তে—যদিও কারণ ভিন্ন ভিন্ন। কোনও যুবক তাঁর বুকে লাগিয়ে রাখেন স্তালিনের প্রতিকৃতি আবার কোনও শাসক বা প্রতিষ্ঠান স্তালিনের নামে করে অবিরাম ঘৃণা বর্ষণ। এদেশের কোনও রাজনৈতিক দলকে অনেকে নিন্দা করার জন্য বলে স্তালিনবাদী পার্টি। আবার কোনও দল সগর্বে ঘোষণা করে আমরা স্তালিনকে শ্রদ্ধা করি।

বিষয়টা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার—স্তালিন আজো সমান প্রাসঙ্গিক। কারো মতে তিনি স্বৈরাচারী, কারো মতে স্তালিনের কীর্তি অবিস্মরণীয়।

‘রৌরব’ (১৯৯১) বের করেছে স্তালিন সংখ্যা। যোশেফ স্তালিনকে নিয়ে এই সংখ্যাটি আমার মতে, স্তালিন সম্পর্কিত বাংলা সংকলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বলা ভালো, শ্রেষ্ঠ। এতে ‘ব্যক্তিপূজা’ যেমন নেই, তেমনই নেই অকারণ, অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে শ্রেণি আতঙ্কজনিত স্তালিন নিন্দা।

স্তালিনকে নিয়ে কম লেখা হয়নি। দেশে ও বিদেশে। তার নামে কলঙ্ক রটনার জন্য দৈনিক অনেক নতুন নতুন তথাকথিত ‘তথ্য’ ও হাজির করা হচ্ছে। তবু স্তালিন আজো সমান প্রাসঙ্গিক।

স্তালিন কোনও ব্যক্তি বিশেষ নন। একটি বিশেষ সময় ও সময় চেতনার প্রতিনিধি।

আজকের দিনে ভারতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা যখন স্পষ্ট, তখন স্তালিনকে স্মরণ অত্যন্ত জরুরি। ফ্যাসিবাদী হিটলারের তথাকথিত অপরাজেয় ঝটিকা বাহিনীকে রুখে দেওয়ার সংগ্রামের নেতা স্তালিন। পুঁজিবাদী বিশ্ব ও প্রচারযন্ত্র যতই অস্বীকার করুক, এটা সত্য যে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলারি বাহিনীর পরাজয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের সূচনা করে। যতই পুঁজিবাদী দুনিয়া ‘ডেজার্ট ফক্স’ রোমেলের কথা বলে স্তালিনের কীর্তিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করুন, এটাই বাস্তব সত্য।

স্তালিনের অসংখ্য অপবাদ আছে। বুর্জোয়া শিবিরে তো বটেই, এমনকি ‘সমাজতান্ত্রিক’ শিবিরেও। স্তালিন নিষ্ঠুর, নৃশংস, স্বৈরাচারী, লেখক-শিল্পীদের স্বাধীনতার বিরোধী, তিনি হাসেন না, তাঁর হাসি কেউ দেখেনি, তিনি লৌহমানব—ইত্যাদি নানাভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে স্তালিনকে।

‘রৌরব’-এর যোশেফ স্তালিন সংখ্যাটিতে এ সমস্ত কিছুর না হলেও অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব মিলবে পাঠকের। অন্ধ স্তালিন বিদ্বেষী ছাড়া বাকিরা স্তালিন সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ পাবেন এই সংখ্যাটি থেকে।

‘স্তালিনের চিঠিপত্রে’ বুর্জোয়া শিবির কথিত স্তালিন নন, মানুষ স্তালিন, কমিউনিস্ট স্তালিনের দিকটিই বের হয়। যিনি নিজে ব্যক্তিপূজার বিরোধী, তিনি ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধেই বলেন সজোরে। প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি ডেমিয়েন বেদনিকে এক চিঠির জবাবে স্তালিন লিখেছিলেন এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে আমার জন্য তোমার ‘জৈবিক কোমলতা’—এই যুক্তি তো আমি নিশ্চুপ থাকি তা তুমি চাইছ। তুমি কতটা কি সাদাসিধে আর বলশেভিকদের কতটুকুই বা জান। (স্তালিন ওয়ার্কস ভল্যুম—১৩, পৃ. ২৭) স্তালিন স্ট্যাচুনোভস্কিকে লেখা এক পত্রে বলেন, ‘আমার প্রতি তোমার ভক্তির কথা তুমি বলেছে। হয়তো এটা ঘটনাচক্রে বলা। হয়তো…কিন্তু বিশিষ্টার্থক যদি ঘটনাচক্রে বলা না হয়ে থাকে তাহলে আমি তোমাকে ব্যক্তির প্রতি ভক্তির নীতি বর্জন করার উপদেশ দেব।’ এটা বলশেভিকদের পথ নয়। শ্রমজীবী শ্রেণি, তার দল, আর রাষ্ট্র—তার প্রতি অনুরক্ত হও। এটা চমৎকার এবং কার্যকরী বিষয়। কিন্তু এর সাথে দুর্বলচিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বৃথা ও অকেজো চাকচিক্যময় ব্যক্তির প্রতি ভক্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেল না।’ (স্তালিন ওয়ার্কস, ভলুম বি, পৃ. ২০)

স্তালিনের তথাকথিত ‘বীরপূজার’ প্রতি আসক্তি কি এ-থেকে প্রমাণিত হয়?

স্তালিন কি হাসতেন? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। স্তালিনগ্রাদ তখন অবরুদ্ধ। জার্মান বাহিনীর অত্যাচারে রাশিয়া বিপর্যস্ত। হঠাৎ পয়লা মে-র আগে স্তালিন কনসার্টের আসর বসালেন ক্রেমলিনে। এবং সিদ্ধান্ত নিলেন ১লা মে রেড স্কোয়ারে মস্কোস্থিত সমস্ত সৈন্যের কুচকাওয়াজ করা হবে। সমালোচকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। একি সিদ্ধান্ত! কনসার্ট হল যথারীতি। হল কুচকাওয়াজও। বিরোধীদের যুক্তি ছিল—কী করছেন? কুচকাওয়াজ হলে ওরা বোমা মারবে। আর এখন আনন্দের সময় নয়। স্তালিন জবাব দিয়েছিলেন, কমরেড, আমাদের এই লড়াইয়ের সামনে বিমর্ষ হয়ে থাকলে হবে না। আমাদের শরীর এবং মন দুইয়েই চাঙ্গা থাকতে হবে।

সেদিন স্তালিন নাচেও অংশ নিয়েছিলেন। কুচকাওয়াজ সম্পর্কে তিনি বললেন, এতে শত্রুরা ভয় পাবে। ভাববে, কুচকাওয়াজ করার মতো সাহস দেখাচ্ছে যখন তখন আরো সৈন্য নিশ্চিত আছে।

হলও তাই। স্তালিনের আনন্দ করার কুচকাওয়াজের সংবাদে শত্রুপক্ষ বিস্মিতই শুধু হয়নি, হতোদ্যমও হয়েছিল। আর দেশবাসী বুঝেছিল, পরাজয় নয়—জয় আমাদের হবেই। তাই হতাশায় ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই।

‘রৌরবে’ লেখকদের সম্পর্কে স্তালিনিয় দৃষ্টিভঙ্গিটি চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করেছেন বনবিহারী চক্রবর্তী। তাঁর ‘সমাজতান্ত্রিক শিল্প সংস্কৃতি স্তালিন’ প্রবন্ধটি প্রত্যেক শিল্পী মানুষের পড়া উচিত। কবি লেখক শিল্পীদের সম্পর্কে মার্কসিয় দৃষ্টিভঙ্গির একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি হাজির করেছেন। একইসঙ্গে তথ্য ও যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন স্তালিন বিরোধীদের জবাব। অন্ধ স্তালিন ভক্তি বা বিরোধিতা নয়, মননশীল ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যের সমারোহে প্রবন্ধটি আকর্ষণীয় শুধু নয়, কাজেরও। এই প্রবন্ধে মায়াকোভস্কি, এসোনিলের মৃত্যু থেকে শুরু করে শিল্পীদের উপর স্তালিনের তথাকথিত অত্যাচারের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

‘রৌরব’-এর এই বিশেষ সংখ্যায় আছে পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার ছাপ। যদিও ছাপা ভালো নয়। আকর্ষণীয় নয় প্রচ্ছদও। তবু বিষয় বৈচিত্র্যে এবং তথ্যসমৃদ্ধতায় সংখ্যাটি ঔজ্জ্বল্যের দাবিদার। স্তালিনবিরোধী এবং স্তালিনপন্থী উভয় দলই এখান থেকে খুঁজে পাবেন, অনেক তথ্য।

সংখ্যাটিতে ‘স্মরণ’ পর্যায়ে আছে ইলিয়া এরেনবুর্গ, পাবলো, নেরুদা, মাদাম সান ইয়াৎ সেন, নেহরু, আরি বাঁরবুসের মতো লেখকের লেখা। আবার এরই পাশাপাশি আছে ‘প্রসঙ্গ স্তালিন ও রাশিয়া’ পর্যায়ে সিডনি ওয়েব বিয়েত্রিচ ওয়েব-এর লেখা, মণি গুহের লেখা—চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে।

নিস্তালিনীকরণের যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন ক্রুশ্চেভ ব্রেজনভেরা সে সম্পর্কেও আছে একগুচ্ছ প্রবন্ধ। একটা কথা পরিষ্কার করে বলা ভালো, ‘রৌরবে’র এই সংখ্যায় সাধারণ বিশেষ সংখ্যার মতো অকারণ প্রশংসা বা অকারণ নিন্দা নেই। আছে সমালোচকের দৃষ্টিতে উপযুক্ত তথ্য সহযোগে আলোচনা। অনর্থক নিজস্ব মন্তব্যের ভারে পীড়িত হয়নি সংখ্যাটি। এইটি ‘রৌরবে’র যোসেফ স্তালিন সংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

‘প্রসঙ্গ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক’ পর্যায়ে জার্মান—সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির প্রেক্ষাপট, তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, মার্কসবাদ ও জাতিসমস্যা, গোর্কি হত্যা প্রভৃতি বিষয় প্রবন্ধে সংকলিত হয়েছে।

সোভিয়েত সংবিধান সম্পর্কেও আছে একটি লেখা। এছাড়া আছে স্তালিনের সাক্ষাৎকার ও স্তালিনের নির্বাচনী ভাষণ এবং শেষ ভাষণ। ডিন অফ ক্যান্টারবেরি রেভারেন্ড হিউলেট জনসনের একটি স্মারক বক্তৃতাও সংকলিত হয়েছে।

যে স্তালিন ‘প্যারীর পতন’ পড়ার পর রাতেই লেখককে ফোন করতে পারেন, যে স্তালিন মায়াকোভস্কির মৃত্যুর পর মায়াকোভস্কির সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে পারেন একটি মাত্র মন্তব্যে, ‘আমাদের কালের মহত্তম কবি বলে’ সেই স্তালিন যেমন এখানে হাজির—তেমনি মৃদুভাষী, উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত মেধাসম্পন্ন স্তালিনও হাজির পাঠকদের কাছে।

কবিতার মাধ্যমে স্তালিনকে স্মরণ করেছেন পাবলো নেরুদা, নাসের হোসেন, স্বপন দত্ত, গোপাল ভট্টাচার্য, শান্তিময় মুখোপাধ্যায় ও উমাপদ কর। সমীর রায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা ‘স্তালিনের কফিনবাহকেরা স্তালিনকে মেরেছে, লেনিনকে আহত করেছে’ এখানে সংকলিত হয়েছে।

পুনশ্চ : কমিউনিস্ট বিরোধী বলে পরিচিত পুটিনও এখন স্তালিনের মূর্তি বসাচ্ছেন।

কিন্তু বাংলায় কী ঘটছে?

বাংলায় কমিউনিস্ট সংস্কৃতি, লেনিনিয়, স্তালিনিয় প্রভাব বলে কি কিছু আছে?