নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন

নন্দনতত্ত্ব দর্শনেরই একটি অঙ্গ । শিল্পী যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তার প্রকৃত পরিচয় ও রূপ আবিষ্কার করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । কিন্তু নন্দনতত্ত্ব যেহেতু একটি প্রক্রিয়া, কোনো সম্পূর্ণ বস্তু নয়, কাজেই এর জিজ্ঞাসা সূক্ষ্ম বিচারবোধ-ভিত্তিক । সকল সৃষ্টিই শিল্পোত্তীর্ণ হয় না এবং যে সৃষ্টি শিল্পোত্তীর্ণ তা সুন্দরের মাপকাঠিতেই শিল্পপদবাচ্য । এমন কি আধুনিক বিধিমূলক শিল্পেরও গ্রহণযোগ্যতা শিল্পগুণের উপর নির্ভরশীল, যার পরিচয়টি সৌন্দর্যনির্ভর । দর্শন আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়কে পরিহার করলেও অতিন্দ্রিয়লোকে উত্তরণের মাধ্যম সেখানে ইন্দ্ৰিয় । পক্ষান্তরে শিল্প ইন্দ্রিয়ভিত্তিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে কল্পনার রসে সঞ্জীবিত করে পরিবেশন করাই এর লক্ষ্য । এই প্রেক্ষিতেই নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় । কিন্তু শুধু নৈতিক বিচারে এবং ইন্দ্রিয় ও আবেগের প্রশ্নে এ দুই বিষয়কে আলাদা করে দেখা উচিত নয় । দর্শনের জিজ্ঞাসা অনেকান্তিক; বলা যায় সমগ্র জীবন ও সৃষ্টি, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, পার্থিব-অপার্থিব, যাবতীয় বস্তু এর জিজ্ঞাসার আওতাধীন । নন্দনতত্ত্ব এই বৃহত্তর জিজ্ঞাসারই একটি সংক্ষিপ্তাকার প্রকাশ, যদিও নিজস্ব বলয়ে এর ব্যাপ্তি সুবিশাল । বলা হয়ে থাকে নন্দনতত্ত্বের বিবেচ্য যে সৃষ্টি তা মানুষের অবদান এবং দেশ-কালপাত্রের শাসনাধীন; দর্শনের বিবেচ্য যে সৃষ্টি তা লোকোত্তর ও ঈশ্বর সৃষ্ট । একাধারে জাগতিক ও মহাজাগতিক, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, মন্তব্যের সাথে কিছুটা যোগ করে বলা যায়, নন্দনতত্ত্ব মানুষের সৃষ্টির বিবেচনা নিয়ে শুরু হলেও এর জিজ্ঞাসার পরিধি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের ও সৃষ্টির রূপাম্বেষণও এর অন্যতম অভীষ্ট । একইভাবে দর্শনের কৌতুহল মহাজীবন ও মহাকালকে অতিক্রম করে উর্ধ্বমুখী হলেও ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সৃষ্টি সেখানে উপেক্ষিত নয়, স্বভাবতই এই দুই বিষয়ের উদ্দেশ্যভিন্নতার জন্য এদের চিন্তা-চেতনা এবং প্রকাশ প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে বাধ্য । দার্শনিক যেখানে বুদ্ধি ও অণ্বীক্ষামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন, সংজ্ঞা ও প্রমাণের সমন্বয়ে তাঁর চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, সামান্য থেকে বিশেষে বা বিশেষ থেকে সামান্যে যাত্রা করেন, সেখানে একজন শিল্পীকে নির্ভর করতে হয় তাঁর আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার উপর । দার্শনিক অনুভবটি চিন্তা ও যুক্তির দীর্ঘমেয়াদী ও সমম্বিত প্রক্রিয়া যে তুলনায় শৈল্পিক অনুভব স্বল্পমেয়াদী এবং তা যথার্থই ক্ষণিক দিব্যদর্শনের পর্যায়ে পড়ে । শিল্পীর কেন্দ্রীয় ভাবনাটি হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো উদয় হয়, শিল্পীর মনে প্রবল আলোড়ন জাগিয়ে তার সমস্ত বোধ-অনুভূতিকে সক্রিয় করে তোলে । কবির ভাবনা ইমেজ বা রূপকল্প, প্রতীক বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ভাষা দিতে গিয়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াটির যত সময় লাগুক না কেন, প্রধান ভাবটি বাস্তবিকই ক্ষণিকের । ঔপন্যাসিকের যাত্রা শুরু একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো থেকে। ঐ কাঠামো বা Plot-টির বিস্তৃতি বা বিন্যাস দীর্ঘ হলেও তার মুখ্য উপলব্ধি একটি চকিত দর্শন । চিত্রী কাজ করেন একটি আবছায়া চিত্রাভাসের মূর্ত (অথবা বিমূর্ত) রূপ দেয়ার মানসে, তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি হতে পারে দীর্ঘ, যেমন ম্যুরাল শিল্পীদের ক্ষেত্রে । কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি তো শুধু ঐ কেন্দ্রীয় ভাবটিকে ভাষা দেয়ার জন্যই। এজন্য শিল্প আপাতদৃষ্টিতে সমম্বয়বাদী মনে হলেও এর অন্যতম পরিচয় এর বিশ্লেষণধর্মীতা আর দর্শনে বিশ্লেষণের প্রাধান্য থাকলেও আসলে দার্শনিক প্রক্রিয়াটি সংশ্লেষণধর্মীও । শিল্পী তাঁর ভাবনাটি অনবরত বিশ্লেষণ করেন, দার্শনিক পরস্পরবিরোধী এবং জটিল ভাবনার সারাংশ নিয়ে তাকে প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত করেন । শিল্পের উপাদান অনুষঙ্গ, প্রকরণ অভিনব এবং বহুবিধ হলেও শিল্পীর কাজ হলো একটি প্রধান বোধ, অনুভূতি বা বিষয়কে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভাব্য সকল দিক থেকে তার উপর আলো ফেলা । হোমারের ‘ইলিয়াড’ বা মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লষ্ট’ অথবা বাল্মীকির ‘রামায়ণের’ কেন্দ্রস্থলে একটি একক শৈল্পিক আগ্রহ বা বোধ পরিলক্ষিত । ‘ইলিয়াডের’ বিবেচ্য অ্যাকিলিসের ক্রোধ, ‘প্যারাডাইস লষ্টের’ বিবেচ্য মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিচারকে যথার্থ প্রমাণ । আর বাল্মীকি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তমসা নদীতীরে নিষাদের তীরে বিদ্ধ এক ক্রৌঞ্চের বিয়োগ ব্যথা থেকে নির্গত হয়েছিলো তাঁর প্রথম শ্লোক ‘মা নিষাদ প্রতিষ্ঠিং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ’ এই বিয়োগব্যথার উপলব্ধি এক হলেও প্রকাশ ও প্রয়োগ ভিন্ন । বাল্মীকি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সকল কবি এই অনুভূতি উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করেছেন; মিল্টনের মতো ঈশ্বরের বা প্রকৃতির আচরণের যথার্থ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন অনেক কবি, যোদ্ধার ক্রোধ নিয়েও কম লেখক-কবি ব্যস্ত হয়ে পড়েন নি। অর্থাৎ বিশেষ বোধ-অনুভূতিকে সামান্যীকরণের মধ্যে যে নিরন্তর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গটি আছে, তার যথামাত্রা প্রয়োগ দেখা যায় যুগ-যুগান্তের শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় । অন্যদিকে দার্শনিক সামান্য থেকে বিশেষ ভাবটি আহরণ করেন : জীবন জগতের দিকহীন চিহ্নহীন রহস্য থেকে একটি সূত্র আবিষ্কারে ব্ৰতী হন বস্তু ও নির্বস্তুর প্রধান সংজ্ঞাটি বা সৃষ্টির মুখ্য চরিত্রটি অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছেন খ্যাত অখ্যাত সকল দার্শনিক । সংশ্লেষণ ও সমন্বয় করণের মাধ্যমে দার্শনিক তাঁর চিন্তাকে সংহত রূপ দেন । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিল্পী ও দার্শনিকের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে বিপরীত মুখী হলেও তাঁদের উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন- জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ অম্বেষণ । বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের বিয়োগে ব্যথিত আর্তনাদে যে দুঃখের প্রকাশ দেখেছিলেন তা কোনো বিশেষ ক্রৌঞ্চের জন্য বিশেষ ক্রৌঞ্চীর নয়, জগতের আদি থেকে যে বিয়োগ ও ব্যথা সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এ তারই এক মূর্ত বহিঃপ্রকাশ । বাল্মীকির অনুভূতি এ স্থলে ছিলো দার্শনিকের, প্রকাশ কবির। মুহূর্তের আনন্দ, মুহুর্তের দুঃখ যখন সৰ্বকালের আর সর্বজীবনের আনন্দে আর দুঃখে পরিণত হয়, তখনই শিল্পের সৃষ্টি । কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যে সামগ্রিকতা বা ব্যাপ্তি দেখা যায় তা একান্তভাবে দার্শনিকেরও । শিল্পের একটি বড় পরিচয় এর কালজয়ীতা, অন্যটি এর বহুমুখিতা । যে দার্শনিক সংজ্ঞা বা সূত্র সর্বকালে জীবন ও জগতের রহস্য নির্ণয়ে প্রয়োগ করা যায়, তারাও শিল্পের মতো চিরায়ত।

নন্দনতাত্ত্বিক ক্রোচে দর্শনকে বলেছেন অধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের আত্মস্বরূপকে চারটি দার্শনিক প্রকাশের সমম্বয় বলে বিবেচনা করেছেন । তাঁর মতে,

Aesthetic বা বীক্ষামূলক,

Logical বা যুক্তিমূলক (অস্বীক্ষামূলক),

Practical বা প্রায়োগিক (বিধিমূলক) এবং

Economic বা অর্থনৈতিক (যোগক্ষেমমূলক)

এই চার বৃত্তির সমাহারে আমাদের আত্মার প্রকাশ । ক্রোচের আলোচনা থেকে দর্শনশাস্ত্রের বৌদ্ধিক এবং প্রয়োগিক বৃত্তির তফাৎ নির্ণয় করা যায় । বৌদ্ধিক বৃত্তির দুটি প্রকাশ : সজ্ঞা এবং বিমূর্তন । প্রায়োগিক বা বিধিমূলক বৃত্তিরও দুই প্রকাশ : অর্থনৈতিক এবং নৈতিক কর্মকাণ্ড ।

এই চার বৃত্তির সাথে সমান্তরাল দর্শনের চার বিষয়-

সৌন্দর্য,

সত্য,

প্রয়োজনীয়তা (utility) এবং

কল্যাণ(goodness)।

দর্শনের চারটি শাখাও নির্ভর করে এই চার বিষয়ের উপর; নন্দনতত্ত্ব, যার বিষয় সৌন্দর্য, যুক্তি বা তর্কবিদ্যা, যার বিবেচ্য সত্য; অর্থনীতি, যার বিষয় প্রয়োজনীয়তা; এবং নৈতিকতা, যার বিবেচ্য কল্যাণ ।

দর্শনের রক্ষণশীল শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ক্রোচের এই বিভাজন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ দর্শনের অঙ্গ হিসেবে অর্থনীতিকে সাধারণত গণ্য করা হয় না। প্রচলিত শ্ৰেণীবিভাগ অনুযায়ী দর্শনের যে প্রধান তিনটি শাখা তারা হলো :

অধিবিদ্যা (metaphysics),

জ্ঞানতত্ত্ব(epistemology)

মূল্যবিদ্যা (axiology)।

মূল্যবিদ্যার অধীনে তর্কবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব ও নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত। ক্রোচের সংজ্ঞা অনুযায়ী অথবা প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, যেভাবেই দেখা হোক, নন্দনতত্ত্ব দর্শনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ মাত্র । নন্দনতত্ত্বেরও শ্রেণীবিভাগ আছে । কিন্তু শিল্পশাস্ত্রকে নন্দনতত্ত্বের সাথে এক করে দেখা হলেও এরা পুরোপুরি সমার্থক নয় । শিল্পশাস্ত্রে শিল্পের সৃষ্টি প্রক্রিয়া, শিল্পপ্রকরণ, প্রকাশ, শিল্পবস্তু ও শিল্পীর যোগোযোগ ইত্যাদিকে পরীক্ষা করে দেখা হয় । অন্যদিকে নন্দনতত্ত্বে শিল্পের সামগ্রিক আবেদনকে খুঁটিয়ে দেখা হয়। এই আবেদনের অন্তর্নিহিত কারণ, শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যচিন্তা, সৌন্দর্যের প্রকাশ, যথা- রূপ, রস, ভাব, সামঞ্জস্য- নন্দনতত্ত্বের আওতায় আসে । সংক্ষেপে বলা যায়, শিল্পতত্ত্ব শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে এবং নন্দনতত্ত্ব সেই সৃষ্টি ও শিল্পিত সুন্দরকে বিচার করে। কিন্তু যে মূল্যবিদ্যার একটা শাখা এই নন্দনতত্ত্ব, সেই মূল্যবিদ্যার ত্রয়ী প্রকাশ কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দরকে কেন্দ্র করে । কাজেই নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পবিচারে মূল্যের প্রশ্নটি অবধারিত। দর্শন যেহেতু এই মূল্যেরই বৃহত্তর সন্ধান, প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিকেরা ঐ বৃহতের সন্ধানেই ধাবিত হন। তাঁদের সন্ধান সূক্ষ্ম ব্যাখ্য-বিশ্লেষণও হয় তুল্যমূল্য বিচারের উপর নির্ভর করেই, আবেগ বা কল্পনার সেখানে কোনো স্থান নেই। এজন্য পুরাকালে দর্শনের সাথে শিল্পের একটি বিবাদ ছিলো। প্লেটো তাঁর একাডেমী থেকে কবিকে বহিষ্কার করেছিলেন- অপ্রয়োজনীয়তার জন্য নয় বরং মূল্য বিচারেই । কবি কল্পনার আলোকে অভিজ্ঞতাকে পরিবেশন করেন বলে বাস্তবতা পরিবর্তিত হয় অবাস্তবতায়, এমন কি বস্তুতেও যোগ হয় আলাদা মাত্রা । কবি জগৎকে আমূল পাল্টে দেন । নৈতিক সত্য যেমন এতে অবিকল থাকে না, সামাজিক প্রয়োজনও সেখানে প্রেক্ষিত বদলে ফেলে। মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্বে যে কথাটা প্রধান সত্য, তা হলো সাহিত্যের সমাজচিন্তা। লেনিন বলেছিলেন একজন শিল্পীকে সামাজিক বিপ্লবের কথা লিখতে হবে, পার্টির বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তকেই প্রধান উপজীব্য করতে হবে । মার্ক্সবাদী দর্শনের সাথে সাহিত্যের এই বিরোধ নতুন নয় । এর অতীতে আছে দর্শনের সাথে শিল্পের দীর্ঘ দিনের বিবাদ ।

নন্দনতত্ত্বের প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে মূল্যের স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূল্য জিনিসটি আপেক্ষিক, কোনো বস্তুর চূড়ান্ত মূল্য বলে কিছু নেই । শিল্পবিচারে মূল্য নির্ভর করে তার আবেদনের উপর । ‘গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা’ চরণটির মধ্যে বর্ষার যে চিরায়ত রূপ ফুটে ওঠে তা সবাইকে সমানভাবে আলোড়িত করবে না । যে বাঙালি প্রবাসে জন্মেছে, দেশের ঘন বর্ষার রূপ সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত, তার কাছে এই চিত্রকল্প শব্দের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ একটি চিত্রকল্প ছাড়া আর কিছু নয় । রদাঁর বা হেনরী মূরের ভাস্কর্য দেখে সবাই সমানভাবে অভিভূত হয় না, অনেকে আদৌ হয় না । আবার খুব সহজে একটি শিল্পপ্রকাশ তার অন্তর্নিহিত সারল্যের জন্য অমর হয়ে থাকতে পারে । আব্বাসউদিনের কণ্ঠে ‘পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া’ গানটি শুনে কেউ এতো অভিভূত হয়ে পড়েন যে অশ্রু চেপে রাখতে পারেন না । আবার একই গান অন্য শিল্পীর গলায় শুনে সেই একই শ্রোতার হয়তো কোনো অনুভূতিই হবে না । এক্ষেত্রে গানটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রকাশে সকল রসাঙ্গ সমানভাবে বিকশিত হয়নি, শিল্পীর প্রতিভা বা ভাব বা সঞ্চারি স্পর্শ এখানে অনুপস্থিত । কাজেই শ্রোতার মূল্য বিচারে গানটি ব্যর্থ হয়েছে । শ্রীরূপ গোস্বামী নামে এক বৈষ্ণব সাধক বলেছিলেন যে ‘সুন্দর বস্তু রসাঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা আমাদের মনে রসের উদ্রেক করে’। শিল্পের মূল্যবিচারে রসের প্রকাশ শিল্পবস্তুর আবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সমানুপাতিক। অর্থাৎ কোনো শিল্পবস্তু শিল্পরসিক বা শিল্পগ্রহীতার মনে যে অনুপাতে রসের সঞ্চার করবে তার আবেদন হবে ততটা শক্তিশালী ।

নন্দনতত্ত্বের আরো যে আলোচ্য বিষয় তাতে রয়েছে সুন্দর ও সৌন্দর্যের যাবতীয় অনুষঙ্গ, আনন্দ, রূপ ও রসের সামঞ্জস্য, জীবনজিজ্ঞাসা, বিশ্ববীক্ষা । বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব শুধুমাত্র সৌন্দর্যদর্শনের পর্যায়ে নিবদ্ধ; তবে সাম্প্রতিককালে কলাকৈবল্যবাদের বা art for art’s sake-এর তেমন প্রভাব না থাকায় নন্দনতত্ত্বে সমাজ-জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের মতে, নিছক আনন্দের জন্যই শিল্পের সৃষ্টি, সৌন্দর্যের সৃষ্টি । তাঁর লীলাবাদে এই আনন্দের স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু বর্তমানে শিল্পীকে শুধুমাত্র আনন্দ বা সৌন্দর্যের রূপকার হিসেবে দেখা হয় না যার উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য প্রকাশ, শিল্পীকে এখন দেখা হয় সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর সংগ্রামের একজন কর্মী হিসেবে; কাজেই আধুনিক কালে শিল্পের বিচারে উপযোগীতার প্রসঙ্গটি অবহেলা করা যায় না ।

এই মূল্যবিচারে দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। দর্শনে বিচার ও অনুসন্ধান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাভিত্তিক এবং নন্দনতত্ত্বে আবেগ ও অনুভূতিভিত্তিক হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সত্যকে আবিষ্কার করা । সত্য বা truth মূল্যের মতো আপেক্ষিক নয়, তবে চূড়ান্ত সত্য বা প্লেটো যাকে absolute truth বলেছেন, তার রূপ নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার এবং তা দর্শনের এখতিয়ারভুক্ত । শিল্পী যে সত্য উপলব্ধি করে পরিবেশন করেন তার প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে, হৃদয়-সত্য বা প্ৰেম-সত্যের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথে পাই, ঠিক একই পরিচয় গ্যাটে বা মিল্টনে পাওয়া যাবে না । শিল্পীর বিশ্বাস-দর্শন, অধ্যাত্মচেতনা, অনুপ্রেরণা ইত্যাদির ভিন্নতার জন্য সত্যেরও প্রকাশ ভিন্ন হবে, এ ধারণা অসঙ্গত নয় । শিল্পীর সত্য তার আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার সমুন্নত ও চিরায়ত প্রকাশ । সেই সত্যকে অনুভব করতে হয় ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে, শিল্পীর সত্য তাই ইন্দ্ৰিয়াতীত বা ইন্দ্ৰিয়নিরপেক্ষ হলেও এর রূপ ইন্দ্রিয়গোচর। অন্যদিকে, দার্শনিকের সত্য-সংজ্ঞা পরিণামে সুন্দরকে কেন্দ্রে গ্রহণ করলেও আপাতত ‘সত্যের যে ক্রিয়াশীলতা প্রমেয়, ইন্দ্রিয় অগোচর বস্তুসত্ত্বার সঙ্গে যার অবিরোধ তাকেই দার্শনিকেরা সত্য আখ্যায় ভূষিত করেছেন; ঘটনার বোধগম্য সার্বিক বর্ণনাকেও অনেকে সত্য বলেছেন’ অর্থাৎ পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য এক।

দার্শনিকের দৃষ্টি যে চূড়ান্ত সত্যের দিকে নিবদ্ধ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা দুরূহ ব্যাপার । অথচ শিল্পের সত্য মানবজাতির অভিজ্ঞতালব্ধ বলে সহজেই তার দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয় । প্লেটো এবং দান্তের সত্যাম্বেষণ ভিন্ন হলেও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো অভিন্ন । কিন্তু প্লেটোর জ্ঞানগর্ভ, তর্কসাপেক্ষ এবং যুক্তিবিচারে প্রাপ্ত সত্য তাঁর অধিকাংশ কথোপকথনে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । তুলনায় দান্তে ‘ডিভাইন কমেডি’তে যে চূড়ান্ত সত্যের অন্বেষণ করছিলেন তার মূর্ত রূপ আবিষ্কার করেন তাঁর প্রেয়সী বিয়াত্রিচের অবয়বে । ‘ডিভাইন কমেডি’র তৃতীয় খণ্ড ‘পারাডাইসো’তে দেখা যায় কবি নান্দনিক গোলাপের এক এম্ফিথিয়েটারে এসে দাঁড়িয়েছেন, দিব্যদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছেন সেই চূড়ান্ত সত্যকে যার পেছনে ছুটেছেন এতদিন । কিন্তু এই সত্য প্রতিভাত হচ্ছে সেই গোলাপের একটি পাপড়িতে আসীন বিয়াত্রিচের মাধ্যমে । সত্য এখানে প্রেমের অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত, এবং সাধারণ আবেগের ধর্মে উজ্জীবিত ।

শিল্প ও দর্শনের মধ্যে আরেকটি প্রভেদ টানা হয় এই বলে যে, দার্শনিক প্রক্রিয়াতে বৌদ্ধিক ও নিয়মগত যে শৃঙ্খলা দেখা যায়, শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় তা নেই। কিন্তু শিল্প এমন এক জিনিস, যাতে madness থাকলেও একটি method in madness-ও আছে। নন্দনতত্ত্বের বিচার কোনো অন্ধগলি ধরে অগ্রসর হয় না, সেখানে বিষয় ও বিষয়ীর সুনির্দিষ্ট বিবেচনা আছে। যে শিল্পীর যাত্রা সরলরৈখিক তাঁর যাত্রা দূরের নয় । শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় subject ও object বা বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতা একটি উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত। এই একাত্মতা বা সমীকরণ কোনো দুর্ঘটনা নয়, দৈবের ব্যাপারও নয়, যদিও সচেতনভাবে শিল্পী তাঁর শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন না, অবচেতন মনে তিনি তাঁর বিষয়ে বিলীন হয়ে যান। প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধিক না বলে তাতে method থাকবে না, এমন ধারণা করা ঠিক নয়। শিল্পীর মানস যে চিত্র ধারণ করে তা সাধারণের দৃষ্টি অগোচর । যে সৌন্দর্য আমাদের চারদিকে ছড়ানো তার বাইরে সাধারণের দৃষ্টি যায় না; তার অভ্যন্তরেও তা প্রবিষ্ট হয় না। বীক্ষণ অর্থ এই সৌন্দর্যের বাইরে ও ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা । তাই নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির মিলিত প্রকাশ । এজন্য নন্দনতাত্ত্বিকের যেমন প্রয়োজন অবলোকনের শৃঙ্খলার, শিল্পীরও তেমন প্রয়োজন অনুভবের ও প্রকাশের শৃঙ্খলার । এর অভাবে শিল্প ব্যহত হয় ।

সত্যিকার শিল্প সব সময়ই একটি স্বনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার অধীন। শিল্প নির্ভর করে প্রকাশের উপর, অনুসন্ধানের উপর, এরূপ একটি ধারণা আমরা দর্শন ও শিল্প আলোচনা থেকে পাই । এর অর্থ এই নয় যে শিল্পের কোনো অনুসন্ধান বা দর্শনের কোনো প্রকাশ নেই ; শিল্প বস্তুত মানবমনের সৌন্দর্য অনুসন্ধানের সবচেয়ে সংহত প্রকাশ । কথা হচ্ছে, শিল্পের প্রকাশ-পর্বটি এর সবচেয়ে বড়ো পরিচয়- সব শিল্পীই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁদের মাধ্যম আলাদা বলে প্রকাশও আলাদা, আবার একই মাধ্যমে দুজন শিল্পীর প্রকাশও ভিন্ন, এজন্য শিল্পের প্রকাশ কতগুলো সাধারণ শৃঙ্খলার অধীন; আবার শিল্পীর ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাও আরোপিত হয় শিল্পবস্তুর উপর । সাধারণত এই শৃঙ্খলা ফর্ম বা রূপের মাধ্যমে প্রকাশিত । দীর্ঘকাল ধরে শিল্পআলোচনায় একটি অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে, ফর্ম বিষয়কে নির্ধারিত করে, না বিষয় (matter) ফর্মকে । ইউরোপে নিও-ক্লাসিকাল যুগের সাথে রোমান্টিক যুগের একটি পার্থক্য নিরূপিত হয় ফর্ম ও বিষয়ের অগ্রাধিকারের উপর । রোমান্টিকরা তাঁদের পূর্বসূরীদের ফর্ম-প্রীতিকে বর্জন করেছেন । রোমান্টিক আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলে পরিচিত : A Preface to Lyrical Ballads-এ সুস্পষ্ট ভাষায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন: বিষয় (matter) রূপ (manner) থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রকলা ও সঙ্গীতেও রূপবাদী চর্চার পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক চর্চা প্রাধান্য পেলো, কিন্তু বিষয় বা রূপবাদী যে কোনো দিকেই শিল্পের পক্ষপাতিত্ব থাকুক, শিল্পের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা তাকে শাসন করবেই এবং নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান কাজ এই রীতিনীতিকে সনাক্ত করা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের চরিত্র নিরূপণ করা এবং তাদের প্রয়োগের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখা । অন্যদিকে দর্শনের পাঠসমূহ বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের আয়ত্বে আসে বলে এখানে প্রকাশের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সীমিত । দেকার্তে যখন বলেন যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়ার মাধ্যমে, তখন পস্থাটি প্রধান না হয়ে উদ্দেশ্যটি হয় প্রধান । সত্যের সন্ধান পাওয়া গেলো কিনা এটাই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সন্ধান কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হলো, সেই অগ্রসরমানতার প্রতিটি পদক্ষেপ কি এবং তার স্বরূপ কি, এসব প্রশ্ন সেখানে গৌণ ।

শিল্পী বস্তু ও মনের যে প্রত্যক্ষ রূপ অবলোকন করেন তাই পরিবেশিত করেন, কিন্তু তার প্রকাশের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনেক বেশি । শিল্পের ভাষা বিচিত্র; নৈশব্দও শিল্পের ভাষা হতে পারে । কিন্তু দর্শনের প্রকাশ হয় মানুষের ব্যবহারের ভাষায় । একজন শিল্পীর স্বাধীনতা একজন দার্শনিকের নেই, তাই তাঁর প্রকাশও সর্বজনগ্রাহ্য হয় না বা এত বেশি মানুষকে এত অল্প সময়ে স্পর্শ করতে পারে না।

শৈল্পিক শৃঙ্খলা কোনো ছকে বাঁধা নয়, এবং প্রত্যেক শিল্পী প্রয়োজনবোধে তাঁর নিজস্ব প্রকাশবিধি তৈরি করে নেন বলে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন নৈরাজ্যবাদী বলে পরিচিত শিল্পীদের ক্ষেত্রে, বিধি-শৃঙ্খলাহীনতাও এক ধরনের শৃঙ্খলা- নিয়মের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসাও এক ধরনের discipline-এর পরিচায়ক) । শিল্প আপাতদৃষ্টিতে ব্যাকরণহীন মনে হতে পারে । রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে “যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্যবিজ্ঞানের আজ পর্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারী হইল না।” নন্দনতাত্ত্বিকরা বলবেন সৌন্দর্যবিজ্ঞানের একটি ব্যাকরণ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াতেই আছে, বস্তুত সৌন্দর্যবিজ্ঞান বলে আমাদের রুচিকে ধরে নিলে তার কিছু আবশ্যকীয় গ্রহণবর্জন থাকবেই: সুন্দরের সকল প্রকাশ সমানভাবে আমাদের রুচিবোধকে নাড়া দেয়; সর্বোপরি সুন্দরের সাথে অসুন্দরের প্রশ্নটি এতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে মানুষের রুচি সৌন্দর্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অসুন্দর থেকে আলাদা করে দেখতে প্রয়াসী হয় । এসব প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্যাকরণটি নিহিত । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যে অভাবের কথা বলেছেন তা হচ্ছে সৌন্দর্যবিজ্ঞানের সুসংবদ্ধ প্রকাশের অভাব, অর্থাৎ নন্দনতাত্ত্বিকদের এ বিষয়ে মনযোগের অভাব । তবে নন্দনতাত্ত্বিক বলবেন, রুচির প্রশ্নটা এতটা আপেক্ষিক যে কোনো সাধারণ সূত্রে বা ফর্মুলায় তাকে ফেলা অসম্ভব । আসলে শিল্প জীবনের মতোই বিচিত্র পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল; চলমান এবং খামখেয়ালী । একে দর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করলে শুধু সমস্যারই সৃষ্টি হবে ।

দর্শনের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের যে বৈরিতা এক সময় অনেকেই স্বীকার করে নিতেন, তার কারণ নিহিত ছিলো নন্দনতত্ত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদের জন্য । নন্দনতত্ত্বকে শুধু চিত্তবিলাসের বস্তু হিসেবে ধরে নিলে এ সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির জন্ম নিতে পারে । দার্শনিক হেগেল গ্রীক শিল্পের রমণীয়তার পাশাপাশি তার অন্তর্রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন । বলেছিলেন, আর্টের বিষয়বস্তু যদি প্রাচীনকালের পুরাণভিত্তিক হতে পারে, তাহলে আধুনিক সমাজের নানান বিষয়কে নির্ভর করেও রচিত হতে পারে । এর মধ্যে যে চিরায়ত আবেদনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার সাথে didacticism বা নীতিপ্রধানতা বা উপদেশপ্রবণতার সম্পর্ক নেহাতই গৌণ । এরিষ্টটল ও প্লেটো আর্টকে নীতিশিক্ষামূলক হিসেবে বিবেচনা করতেন, কিন্তু প্লেটোকথিত নীতিশিক্ষার বিষয়টি গ্রীক আর্টের কালজয়ীতার পিছনে কতটুকু অবদান রেখেছে, তা গবেষণার বিষয় । প্লেটো অবশ্য শিল্পে অধ্যাত্ম সৌন্দর্যের কথা বলেছেন; সঙ্গীতে মনের যে সমুন্নতি সাধিত হয় তার উল্লেখ করে এমন কথাও বলেছেন যে আধ্যাত্মিক সমুন্নতি শিল্পের অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত । প্লেটোর নীতিশাস্ত্রে এই আধ্যাত্মিক সমুন্নতি নৈতিকতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ । এর সাথে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । অর্থাৎ নীতিশিক্ষার বিষয়টি আধ্যাতিক ও নৈতিক উন্নতির বিষয় এবং শিল্পে এর প্রকাশ থাকা চাই । শিল্পের উদ্দিষ্টও হওয়া চাই এই প্রকারের নীতিশিক্ষা । কিন্তু নৈতিকতার উদ্দেশ্য কি, এর প্রয়োগ কোথায়, এ বিষয়ে প্লেটো অনেক কথা বললেও শিল্পে প্রতিফলিত নৈতিকতার পরিচয় কি এর কোনো বিশ্লেষণ তিনি দেননি। এজন্য শিল্পের নৈতিকতা বিষয়টি প্লেটোর উত্তরসূরীরা গ্রহণযোগ্যভাবে নিম্পত্তি করতে পারেন নি । প্লেটো যখন বলেন যে কেউ সৌন্দর্যকে Virtue-র উপরে স্থান দিলে সে তার আত্মাকে অপমানিত করে তখন Virtue হয়ে পড়ে মূখ্য, সৌন্দর্য গৌণ । কিন্তু এই সৌন্দর্য শিল্পের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য নয় বরং সুখবাদ, বা চিত্তবিলাস । আবার Virtue বলতে যে মঙ্গলবোধকে আমরা বুঝি তার সাথে প্লেটোর নৈতিকতার একটা তফাৎ থেকে যায় । প্লেটোর বিচার গ্রীক জীবনাচরণের সুখবাদের বিরুদ্ধে ছিলো, কিন্তু তা শিল্পের রূপগত সমুন্নতিকে অস্বীকার করে নি । নৈতিকতার সঙ্গে শিল্পের সৌন্দর্যকে প্লেটো যেভাবে সমন্বিত করে প্রকাশ করছেন তাঁর শিষ্য এরিষ্টটল প্রাথমিকভাবে ঐ একই ভাবে করলেও তাঁর বিশ্লেষণ ছিলো অনেক বেশি প্রাঞ্জল । Rhetorics গ্রন্থে তিনি বলেছেন, সৌন্দর্য হচ্ছে সেই মঙ্গল, যা মঙ্গলকর বলেই সুখকর । সুন্দর ও মঙ্গল একটি আরেকটির পরিপূরক, কেউ কারো অধীন নয়। এরিষ্টটল যে পথপ্রদর্শন করে গেলেন, পরবর্তীতে অনেক দার্শনিক ও শিল্প-সমালোচক তার পরিমার্জনা করে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য দিতে চেষ্টা করেছেন। বার্নার্ড বোসাঙ্কে-র মতে শিল্পসৃষ্টিতে যে দুটি নীতি কাজ করে, তার একটি হলো নান্দনিক এবং অন্যটি নৈতিক । এ দুই নীতি পরস্পরবিরোধী নয়, আবার সমার্থকও নয় । দর্শনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও সমস্যা হচ্ছে সংজ্ঞা নিয়ে । নৈতিকতা বা নান্দনিকতার সামান্য রূপ সহজেই অনুধাবনযোগ্য, কিন্তু বিশেষ রূপটি কি, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে । বোসাঙ্কের নৈতিকতাকে প্লেটোর নীতিশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় Virtue বা চরিত্র-সমুন্নতি, যা প্রধানত ও প্রথমত ব্যক্তিসাক্ষিক হলেও সমাজের চরিত্র-সমুন্নতির পূর্বসাক্ষী । আবার মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বের আলোকে এই নৈতিকতা শিল্পীর শ্রেণীচেতনা, সৃষ্টির কল্যাণধর্মীতা। কলাকৈবল্যবাদী বা উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের প্রবক্তারাও নিজস্ব প্রয়োজনে এই নৈতিকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন । কলাকৈবল্যবাদীর মতে এই নৈতিকতা শিল্পের প্রতি শিল্পীর বিশ্বস্ততা, অবিচলতা । তাঁদের কাছে প্লেটোর নৈতিকতার বিশেষ অর্থ নেই । এই ধারার বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ওস্কার ওয়াইলড বলেছেন, শিল্পী হচ্ছেন সুন্দরের স্রষ্টা, কাজেই তাঁর কাজের বিচার হবে গুণগত উৎকর্ষ দিয়ে । নৈতিক বই বা নীতিভ্রষ্ট বই বলে কিছু নেই। বই কিভাবে লেখা হয়েছে, চমৎকারভাবে নাকি মন্দভাবে, এই হচ্ছে কথা । আবার উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের প্রবক্তারা বলেন নৈতিকতা হচ্ছে শিল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত করার প্রক্রিয়া, যদিও তাঁরা প্লেটো কথিত চরিত্র-সমুন্নতি বা শুদ্ধ নৈতিকতাকে শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য মেনে নিতে রাজি ছিলেন না । লঞ্জাইনাস সৌন্দর্য, গাম্ভীর্যবোধ, আনন্দ ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন, এই অর্থে যে সমাজ ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠায় এদের অবদান অনস্বীকার্য ।

গতিয়ে বিশ্বাস করতেন, কবির জন্যই দৃশ্যমান পৃথিবী । ফিলিপ সিড্নী বলেছিলেন, কবি তাম্রসদৃশ পৃথিবীকে তার সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সোনায় পরিণত করেন । এই শিল্প-প্রক্রিয়ায় যে নিষ্ঠা আর সাধনার সমন্বয় হয়, সেই নিষ্ঠা ও সাধনার পরিচয় মেলে দার্শনিকের সচেতন প্রয়াসে । কিন্তু পাথেয় ভিন্ন হলেও পথ এক : গন্তব্য এক । সেই গন্তব্য সুন্দর ও সত্যের উদ্বোধন । শিল্প কি, এই প্রশ্নটির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। শিল্প হচ্ছে মানবমনের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের মতে যার উৎপত্তি নিছক প্রয়োজনের বাইরের একটি গৃঢ় তাগিদ থেকে । অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টি কোনো প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয় । শিল্পসৃষ্টির তাগিদই শিল্পের কারণ, এই তাগিদেই সকল চিন্তাভাবনার উৎস । রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে শিল্পকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বলেছেন, তা শিল্পে না থাকলেও এর একটি গৃঢ় প্রয়োজন রয়েছে শিল্প-তাগিদকে সৃষ্টিতে রূপ দেয়ার জন্য । শিল্প কখনো শূন্যতাকে অবলম্বন করে টিকে থাকতে পারে না- সমাজ, পরিবেশ, জীবন ইত্যাদির সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । তাই এই জীবনকে রূপ দেয়ার যে তাগিদ শিল্পী অনুভব করেন, তাকেও এক ধরনের প্রয়োজন বলে ধরা যায় । আমরা দেখি আধুনিক শিল্পকর্মের একটি বড়ো অংশ ধর্মনীতিনিরপেক্ষ । কোনো কোনো স্থানে তাদের বিরোধীও বটে। কিন্তু মধ্যযুগের অনেক শ্ৰেষ্ঠ শিল্পকর্মের পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছে ধর্ম ও প্রেরণা। এখানে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি বা নীতি বা শাস্ত্রচিন্তা Catalyst হিসেবে কাজ করে মাত্র শুদ্ধ শিল্পপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে কিছুতেই পরাভূত করতে পারে না । শিল্পের অন্যতম গুণ তাই এর স্বাধীনচিত্ততা, শিল্পমাত্রই স্বাধীন, শৃঙ্খলিত শিল্প অসম্পূর্ণ। তবে এই শৃঙ্খলের ব্যাপারটিও আপেক্ষিক। এককালে যে শিল্পকে মনে হতো মুক্ত, বিকাশের সবচেয়ে বড় সহায়ক, তা-ই পরবর্তীকালে মনে হয়েছে শৃঙ্খলিত । এভাবে, নিওক্লাসিকাল ও রোমান্টিক শিল্পের মধ্যে যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা রোমান্টিকদের শিল্পমুক্তির প্রচেষ্টায় নিহিত । স্তাঁদালের মতে পূর্ববর্তীদের শিল্প শৃঙ্খলিত, কিন্তু শিল্প শৃঙ্খলিত হয় যদি শিল্পীর একটি পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য থাকে, কোনো বিশেষ মতবাদ বা bias থাকে, এবং যদি তিনি শিল্পকে কোনো বিশেষ প্রকাশধারা বা ভঙ্গির মধ্যে শৃঙ্খলিত রাখেন, যদি জীবনের গভীরে প্রবেশ না করে উপরিভাগে বিচরণ করেন। এ শ্রেণীর শিল্প ক্ষণিক চমক সৃষ্টি করলেও আসলে তা অন্তঃসারহীন ।

শিল্পের প্রকৃত সত্ত্বাটি স্বাধীন বলে যে রীতিনীতি বা নিয়ম-শৃঙ্খলা তা নিজে সৃষ্টি করে, স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, তাতে শিল্পের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং এতে প্রকাশ-বৈচিত্র্য ও আবেদন বাড়ে । ‘সঙ্গীত প্রতিমূৰ্চ্ছনায় ও তরঙ্গিত ক্রমাবৰ্ত্তের প্রতি সন্ধি ও চারুচক্রে পরিমাণ রক্ষা করে নিয়মবিধিতে অগ্রসর হয় বলে তা’তে মাধুৰ্য্য বাড়ে, নির্দেশ সুতীক্ষ্ণ দূরগামী হয়’, বলেছেন ‘আর্ট ও আহিতাগ্নি’র লেখক যামিনীকান্ত সেন । কবিতার ছন্দ কোনো বহিরারোপিত শৃঙ্খলা নয়, কবিতার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এর উদ্ভব । এই শৃঙ্খলাকে বলা যায় শিল্পের ব্যাকরণ । ভাষার ব্যাকরণ যেমন সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হয় না, ভাষা ব্যবহারের সাথে সাথেই যেহেতু তা আপনা আপনি তৈরি হয়ে যায়, শিল্পের ব্যাকরণও তেমনি সচেতনভাবে তৈরি করতে হয় না; প্রকাশের প্রয়োজনে নিজ থেকেই তার উৎপত্তি ।

শিল্পের বয়স মানব সভ্যতার সমান । যখন থেকে মানুষ একের সাথে অপরের যোগাযোগ স্থাপন করলো, চিন্তার মাধ্যমে জগৎকে বুঝতে শিখলো, জৈবিক আনন্দ, তৃপ্তি ও বেদনাকে শিল্পিতভাবে উপলব্ধি করতে পারলো, প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বিশালতা ও রহস্যে দোলায়িত হতে থাকলো, তখন থেকেই তার বহুবিচিত্র অনুভূতিরাজিকে প্রকাশের তাগিদও উপলব্ধি করলো । বালির উপর ক’টি রেখা, গুহার দেয়ালে রঙিন মাটি বা পাথরের ঘর্ষণে উৎকীর্ণ কিছু আঁকিঝুকি, গতির আবেগে শুদ্ধ জ্যামিতিক ফর্ম, চক্রের আকারে নির্মিত চাকা- এসবই আদিম মানবমনের শিল্পিত প্রকাশ । সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের একান্ত জৈবিক তাড়নাগুলোকে সে গৌণ করে দেখতে শিখলো, তার মনের কিছু কিছু কোমল ও সুকুমার বৃত্তি এবং তার কল্পনাশক্তি একত্রিত হয়ে শিল্পিত রূপ নিয়েছে। ভাষা আবিষ্কারের সাথে সাথে কবিতা গান এসেছে, পরে উদ্ভব হয়েছে সঙ্গীতের । এই যে মানবমনের সুচারু প্রকাশ, যাকে আমরা শিল্প নাম দিয়েছি, তাতে একটি প্রচণ্ড প্রয়োজনবোধ ছিলো, কিন্তু তা প্রকাশের প্রয়োজন । দেখা যাবে আদিম মানুষ তার চারদিকে যা দেখেছে, অনুভব করেছে, তাতে ইন্দ্রিয় ছিলো তার প্রধান মাধ্যম । আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা এই ইন্দ্ৰিয় প্রত্যক্ষণের পরের পর্যায়ের । আদিম গুহাচিত্রে যেসব বিষয় বা মোটিফের দেখা পাওয়া যায়, তার সবই তার দৈনন্দিন অনুভবের । অনেক পরে দেবী-দেবতার অনুকৃতি পাই, বিমূর্তও চোখে পড়ে। শুভ ও অশুভ, সুন্দর ও ভয়ঙ্করকে বিমূর্তভাবে উপলব্ধি করে শিল্পী সেভাবেই চেষ্টা করেছেন, পরিবেশনার মাঝে মাঝে প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিল্পের আদি অবস্থা থেকেই সূক্ষ্ম অনুভূতি বা Sensibility শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান । এর অভাব হলে শিল্প ব্যাহত হয় ।

শিল্পের আরেকটি চরিত্রলক্ষণ হচ্ছে এর পরিবর্তনশীলতা । শিল্পের উপাদানসমূহের মধ্যে নিরন্তর নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, প্রকাশের বিচিত্র পথসমূহ আবিষ্কারের মাধ্যমে, বিষয়বস্তু, চিন্তাধারণা, প্রেক্ষাপট ইত্যাদির বিবর্তনের মাধ্যমে শিল্প চির-পরিবর্তনশীল । দ্বিমাত্রিক চিত্রকলা থেকে ত্রিমাত্রিক চিত্রকলা, আরোপিত ফর্ম থেকে ভাঙচুর ফর্ম ব্যবহার । এক যুগের শিল্প আরেক যুগের শিল্প থেকে বেছে নিয়ে শ্রেষ্ঠ অবদানগুলোকে রেখে বাকিটা ছুঁড়ে ফেলেছে রাস্তার পাশে; আবার তাঁদের এরূপ অর্জিত সমৃদ্ধিকে পরবর্তী যুগ একইভাবে ব্যবহার করে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। কোনো শিল্পীই সমাজবিচ্ছিন্ন বা জগৎ-বিচ্ছিন্ন নন, সমাজ ও সামাজিক আন্দোলনসমূহ কোনো না কোনোভাবে তাঁদের সৃষ্টিতে ঢুকে পড়ে। প্রস্তরযুগের মানুষ গুহাচিত্রে তাদের চলিষ্ণু সমাজকে চিত্রিত করেছে- নব্যপ্রস্তর যুগের চিত্রের সাথে এর তুলনা করলে দেখা যাবে, হয় প্রকাশের নয় বিষয়বস্তুর কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে । জীবনের জটিলতা বাড়লে উপলব্ধির সারল্য আর থাকে না, প্রকাশের সারল্যও তখন তিরোহিত হয় । বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলার সাথে প্রস্তরযুগের চিত্রকলার তফাৎ অনুভূতিতে নয়, প্রকাশে । নিসর্গ-চিত্রী কনস্টেবল রোমান্টিক যুগের শিল্পী ছিলেন এবং অরাজনৈতিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিলো এই যে শিল্প বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কাব্যিক; এর কল্পনা এমন কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে নি বা পারবে না, যা বাস্তবতার সমতুল্য হতে পারে। বাস্তবতা দৃশ্যমান পৃথিবীর প্রকৃত পরিচয়, এবং কনস্টেবলের মতে শিল্পীর উচিত একজন দার্শনিকের মতো প্রকৃতির নিয়মগুলোকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখা । এখানে কনস্টেবল যে ধারণা দিচ্ছেন তার সাথে রোমান্টিক চিন্তার কলহ আছে, তবে এই কথাগুলো তিনি বলেছেন ১৮৩৬ সালে, যখন রোমান্টিক যুগ শেষ হয়ে অন্য একটি শিল্পযুগের শুরু হয়েছে, এবং সচেতনভাবে না হলেও কনস্টেবল স্বগত চিন্তায় যুগের এষণাকে প্রকাশ করেছেন ।

শিল্পের চরিত্র ও প্রকাশ পরিবর্তিত হলেও শিল্প বলতে যা বুঝায় তা একই থাকে; অর্থাৎ একটি যুগের শিল্প অন্যযুগ থেকে আলাদা হলেও ঐ যুগের জন্য শিল্প একটি ধ্রুব বটে। এলিয়ট বলেছেন, শিল্প অপরিবর্তিত থাকে, শুধু শিল্পের উপাদান বদল হয় । শিল্পের উপাদান বলতে তিনি এস্থানে শিল্পধারা থেকে শুরু করে শিল্পের বিভিন্ন অনুষঙ্গ যথা রূপ, রস ও সুন্দরের প্রকাশ, সামঞ্জস্য, সুষমা ইত্যাদির প্রয়োগ ও অর্জন পদ্ধতি, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদিকে বোঝাতে চেয়েছেন । শিল্প অপরিবর্তনীয় কথাটা আমাদের কিছু আগের বলা শিল্প পরিবর্তনশীল ঘোষণার সাথে মিলে না, কিন্তু এলিয়ট শিল্প বলতে যে ধ্রুব সংজ্ঞার কথা বলেছেন, তা এই আলোচনায় ব্যবহৃত হয় নি। বরং শিল্প বলতে শিল্পপ্রকাশকে বলা হয়েছে। এলিয়টের সংজ্ঞায় শিল্প বৃহৎ অর্থে জীবনের মতো চূড়ান্ত ও নির্দিষ্ট। আমরা যদি বলি জীবন পরিবর্তিত হয় না, তবে বুঝতে হলে জীবনের concept বা ধারণা পরিবর্তিত হয় না, সর্বযুগেই তা সমান। কিন্তু সামান্য অর্থে জীবন তো পরিবর্তিত হয়, প্রতি যুগেই ।

শিল্পের ধারাসমূহ বিকাশশীল । বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্পের যাত্রা, এর প্রতিটি পদক্ষেপ মানব-ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য (synchronized) হেগেলের মতে, শিল্প প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ করে; এই কথাটির প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, শিল্প সমাজকেও সঠিক পথনির্দেশ দেয় । সত্যিকার শিল্প ও শিল্পী জীবন ও সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সমাজ ও শিল্পের প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শুদ্ধ জীবনাদর্শ যেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, শুদ্ধ শিল্পাদর্শও তেমনি নির্ধারিত হতে পারে। শিল্প ব্যক্তি ও জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে, যেমন সমাজ ও ব্যক্তি শিল্পের মুক্তধারাকে প্রবহমান রাখতে সাহায্য করে । রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন যে শেক্সপীয়ারের “ওথেলো” নাটকের অভিনয় দেখে তিনি তার প্রেম-জীবনের সমস্যার সমাধান পেয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর জন্য শিল্প কল্যাণ বয়ে এনেছে সবার জন্য সে কল্যাণ নিয়ে আসে । মানুষ, সমাজ, জীবন ও শিল্পের এই পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থ হলো গতিশীলতা ।

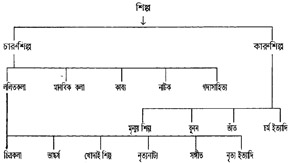

শিল্পের যে প্রধান দুটি ধারা, তাদের চারুশিল্প (fine arts) ও কারুশিল্প (crafts) বলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় । জ্যাক গ্লিকম্যান তাদের প্রধান পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে যে একটি যেখানে ‘সৃজন’ (creating) করে, অন্যটি করে ‘তৈরি’ (making) চারুশিল্প সৃজনশীল- সেখানে শৈল্পিক দক্ষতা প্রতিফলিত হয় কল্পনায়, কল্পনার উদ্দামতায় । কারুশিল্পে উপাদানসমূহ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত, তাতে কল্পনার এক প্রস্থ রঙ চড়িয়ে শিল্প সৃষ্টি করা যায়; সেখানে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ সব সময় প্রয়োজন হয় না। চারুশিল্প শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি, এর কোনো বাহ্যিক প্রয়োজনীয়তা নেই; সৃষ্টির গৃঢ় তাগিদ থেকেই তার উৎপত্তি । কারুশিল্প শিল্প বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এর উৎপত্তি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন থেকে । চারুশিল্পের অধীনে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রায় সবই অন্তর্ভুক্ত। একটি ছকের সাহায্যে এই শ্রেণীবিভাগ বুঝিয়ে বলা যায় :

এই ছক অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। শিল্পকলার বিকাশের সাথে সাথে অনেক নতুন শিল্পধারার জন্ম হয়েছে, যাদের শ্রেণীবদ্ধ করাও সব সময় সহজ নয় । ফটোগ্রাফী, মুদ্রণশিল্প ইত্যাদি আধুনিক যুগের অবদান, আবার হস্তলিখন বা calligraphy অনেক পুরোনো শিল্প হলেও শিল্পকলার কোন শাখায় পড়বে, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে । তবে যে শাখাতেই পড়ুক না কেন, তা শিল্পের পর্যায়ে আসে তখুনি যখন শিল্পীর সহজাত প্রতিভা আনন্দ ও সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়ে সত্যের উদ্ঘাটন করে এবং তাতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর যুগ ও সমাজের একটি প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি থাকে । এভাবে সত্য, সুন্দর ও আনন্দের ত্ৰিবিধ সম্মেলনে শিল্প রসোত্তীর্ণ হয় এবং যুগ ও সমাজের আশা-বাসনা ও দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয় । শিল্পের সংজ্ঞায় এই উভয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পের প্রধান দুটি ধারা সর্বযুগে সর্বদেশে প্রায় একই । সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিভার যে দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার- কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী- কথা বলা হয়েছে তা প্রাচীন গ্রীসের প্রয়োজনীয় (useful) ও লালিত (sublime and beautiful) fo শ্ৰেণীবিভাগেও প্রযোজ্য । ভাবয়িত্রী বা critical প্রতিভা সচেতনভাবে সৃষ্টি বলে, তাই কারুশিল্পের চরিত্র রক্ষণশীল, কারণ সচেতনভাবে সৃষ্টি করে তা ঐতিহ্যবিশ্বাসী । কারুশিল্পের উত্তরণ তখুনি ঘটে যখন তাতে চারুশিল্পের কারয়িত্রী বা creative প্রতিভার স্পর্শে উজ্জীবিত হয় । যে নক্সকাঁথায় যুগের পর যুগ একই নক্সার পুনরাবৃত্তি ঘটে তা সুন্দর হলেও চমৎকার নয়, মনোলোভা নয় । কিন্তু হঠাৎ কোনো শিল্পী তাতে শিল্পগ্রাহ্য নতুন নক্সা, রং ও নতুন মাত্রার প্রবর্তন করলে (এবং যদি শিল্পকর্মটিতে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার বদৌলতে সুষমা, সামঞ্জস্য ইত্যাদি গুণের সর্বতো প্রয়োগ ঘটে) তাহলে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । শিল্পে আকস্মিকতা আছে, কিন্তু সেই আকস্মিকতা যদি শুধু চাকচিক্যের আমদানীর নিমিত্তে হয়ে থাকে, তাতে পুলক থাকে না । আকস্মিকতা হবে চিন্তা, বোধ বা প্রকাশের চমৎকারিত্ব ও নতুনত্ব ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্পের সংজ্ঞা খোঁজা বৃথা । শিল্পের বিকাশ ঘটছে প্রতিনিয়ত, সেহেতু এর চরিত্র সংজ্ঞার সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব নয় । তাঁর মতে, সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টায় বৃহৎকে সামান্য করা হয়, অখণ্ডিতকে খণ্ডিত করা হয় । একটি গাছের তুলনা দিয়ে বলেছেন, গাছের গুঁড়ি থেকে সমগ্র গাছটির প্রকৃত রূপ চেনা যায় না । ডব্লিউ. বি. ইয়েটস-এর একটি কবিতায় পাই :

O chestnut-tree, great rooted blossomer.

Are you the leaf, the blossom or the bole?

O body swayed to music, O brightening glance,

How can we know the dancer from the dance?

(Among School Children)

চেষ্ট্নাট গাছের পাতা, ফুল বা কাণ্ড কোনোটাই যে গাছের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়, সমগ্র গাছটিই চেষ্ট্নাট বৃক্ষ । তেমনি শিল্পীকে তাঁর শিল্প থেকে আলাদা করে দেখা যায় না; নৃত্যশিল্পীকে নৃত্য থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা মূঢ়তা । শিল্প ও শিল্পী,বিষয় ও বিষয়ীর সমীকরণে হয় শিল্প । সমগ্রের আবেদন কোনো খণ্ডিত প্রকাশে নেই, থাকার কথা নয় । তবে শিল্পধারার বিভিন্ন প্রকাশগুলোতে নৃত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য— শিল্পের যে ভিন্ন প্রকাশ ও উৎকর্ষ থাকে, তাদেরও নিজস্ব প্রেক্ষিতে চিনতে হবে । সমগ্রের পরিচয় খণ্ডের মধ্যে না পাওয়া গেলেও খণ্ডের জ্ঞান না থাকলে সমগ্রকেও চেনা যাবে না । শিল্পেও তাই । শিল্প কি, এই প্রশ্নের উত্তরে এখন বলা যায়, শিল্প মানবমনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ, যার পরিচয় ঐ সামগ্রিকতায় । কিন্তু শিল্প সহজ ব্যাপার নয়- এর সীমা সতত পরিবর্তনশীল, বিশাল । এজন্য শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ দুঃসাধ্য ব্যাপার । মরিস উইৎজ বলেছেন, যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না তাকে সংজ্ঞায়িত করার একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা চলে নন্দনতত্ত্বে । কিন্তু সত্যিই কি নিরর্থক? দুঃসাধ্য বটেই, তবে নিরর্থক নয় নিশ্চয় । রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েট্স উভয়েই গুড়ি দেখে গাছের সংজ্ঞা দেয়ার যে প্রয়াসের কথা বলেছেন তাতে কোনো লাভ না হোক, গাছটি সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহিত করবে নিশ্চয় । বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা সৃষ্টিরহস্যের সামনে বিমূঢ় মানুষের একটি নিশ্চয়তাকামী প্রচেষ্টা । এর সাথে জড়িত আছে তার বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান ও অনুভূতির চর্চা। একে নিরর্থক বলা সমীচীন নয় । কারণ সংজ্ঞা নিরূপণের দুরূহতা থেকেই উৎপত্তি হয় নতুন নতুন জিজ্ঞাসার ও কৌতুহলের ।

শিল্পের সহস্র সংজ্ঞা দিয়েছেন শিল্পী, কবি, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক । কিন্তু এর সব কটি গ্রহণযোগ্য নিশ্চয় নয় । সকল সংজ্ঞায় শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ হয় নি, মূল্যের বিচারে অনেক সংজ্ঞাই অসম্পূর্ণ। তবুও সংজ্ঞা দেয়া শেষ হয় নি । এ প্রসঙ্গে এরিক কাহ্লার এর বক্তব্যটি জোরালো এবং পথনির্দেশক :

যদি আমাদের সময়ের শিল্পগত উৎকর্ষ এবং অভিজ্ঞতার কথা আমরা মনে রাখি, তবে এমন একটি ধারণায় হয়তো পৌঁছতে পারব, যা ব্যক্তিগত বা নীতিগতভাবে কম ব্যক্তিসাক্ষিক; অথবা শুধুমাত্র কালিক অর্থে, ব্যক্তিসাক্ষিক । অর্থাৎ এমন একটি ধারণা যাতে আমাদের সময় পর্যন্ত অর্জিত শিল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের একটি সুচারু সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্পের বৈধতা নিশ্চিত হবে ।

শিল্প সাধারণের ভাষা সব সময় ব্যবহার করবে, তার পরিচিত প্রকাশভঙ্গি প্রয়োগ করবে, তার একমাত্রিক অনুভবের সরলরৈখিক চিত্র নির্মাণ করবে, এমন বলা যায় না । তাহলে শিল্প অনড় হয়ে বসে থাকতো, কোনো পরিবর্তন হতো না এর ভাবনায় বা প্রকাশে, কিন্তু প্রশ্ন হলো শিল্পের বৈধতা তাহলে কি?

ক্রোচে বলেছেন শিল্পীর ব্যবহৃত আঙ্গিক হচ্ছে বহিঃকরণ পদ্ধতি, বা technique of externalization. এই পদ্ধতিতে শিল্পী শুধু যে নিজের মনোজগৎকে বহিঃস্থ করেন, তাকে বাইরের পৃথিবীতে একটি নতুন entity হিসেবে স্থাপন করেন তাই

নয়, অবাঙমানসগোচর পৃথিবীকেও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেন। এর পেছনে যে প্রেরণা, তা শিল্পসৃষ্টির গোড়ার তাগিদ। কোনো কারণে শিল্পী তা করেন না, করেন সৃষ্টির তাগিদে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শিল্পী ও তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যেও নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। লুই আর্নো রীড়ের মতে, শিল্পী যতটা তার বিষয়কে পরিচালনা করেন, বিষয়ও তাকে ততটা করে। মহান শিল্পীর ক্ষেত্রে এই পরিচারনাটি তাঁর পক্ষ থেকেই বেশি হয়, এবং তিনি বিষয়ের ব্যঞ্জনাটুকু নিয়ে তার সামগ্রিক সৃষ্টি ও নান্দনিক উদ্দেশ্যকে সমৃদ্ধ করেন। কৃত শিল্পবস্তু যদিও নিজেকে প্রহনযোগ্য করে তুলতে দায়বদ্ধ নয়, প্রশ্ন আসে, তাতে শিল্পের কতখানি প্রকাশ ঘটেছে, তাতে রস, ভাব, রূপ সামঞ্জস্য, হর্ষ ,বিষাদ, সামাজিক অনুষঙ্গ ইত্যাদির কতখানি সমাবেশ হয়েছে, শিল্পবিচারে তা কতখানি সফল হয়েছে। যদিও অনেক নন্দনতাত্ত্বিক বা শিল্পী মত পোষণ করেন যে, শিল্প কেন শিল্প হলো বা হলো না, এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা থাকা উচিত নয়, শিল্প বস্তু শিল্পীর মানসপুত্র তুল্য; তার উপর অধিকার শুধু শিল্পীর। এরূপ ধারণা গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ শিল্পী যে মুহূর্তে সৃষ্টি করলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাতে সমাজের বা ঐ সভ্যতার অধিকারটুকুও প্রতিষ্ঠিত হলো। এবং সেই শিল্পবস্তু যদি গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়, বা কাগজের পাতায় ছাপা হয়ে আসে বা ইথারে ভেসে আমাদের কাছে আসে (তথাকথিত বাণিজ্যিক শিল্প বা Commercial Arts-এ এই বিচারটুকু আরো বেশি প্রযোজ্য) তখন তাতে শিল্পীর একচেটিয়া অধিকার থাকলো না। এই ক্ষেত্রে তা শিল্প হলো কিনা, এ নিয়ে আলোচনার অধিকার গ্রহীতা বা সমালোচক মাত্রেরই আছে।

শিল্পের বৈধতা শিল্পের নিজস্ব শৃঙ্খলার মাপেও নির্দিষ্ট হতে পারে, এবং তা-ই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার-পদ্ধতি। শিল্পী হগার্থ-এর মতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যথার্থতা, বৈচিত্র্য, সৌষম্য, সারল্য, জটিলতা ইত্যাদির সমবায়ী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, এবং কৃত শিল্পবস্তুকে এদের দাবি মেটাতে হবে। আবার দার্শনিক শোপেনহাওয়ার-এর একটি মন্তব্য: “শিল্পের কাজ হচ্ছে ইচ্ছার (Will) দাসত্ব থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করা, ব্যক্তিসত্ত্বা ও তার বস্তুগত আগ্রহকে ভুলিয়ে দেয়া, সত্যের ইচ্ছাহীন (Willless) ধ্যানে মনকে উন্নত (Elevate) করা। সত্যের উদ্দিষ্ট হচ্ছে একটি বিশেষ রূপ যাতে সামান্য বা সার্বজনীন রূপটি বিধৃত।” এ দুই মন্তব্যে শিল্পের অনুষঙ্গ ও দার্শনিক (অথবা নন্দনতাত্ত্বিক) উদ্দেশ্য নিহিত; শিল্পের বৈধতা এ দুই ক্ষেত্রে দুই প্রকারের, যদিও শেষ বিবেচনায় শিল্প শিল্পগ্রাহ্য বা শিল্পসঙ্গত কিনা, তাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে মূলের প্রসঙ্গটি আসে, আসে বিচারের প্রসঙ্গটি।

শিল্পের বৈধতার সাথে শিল্পে অধিকার-এর আলোচনাটি সম্পর্কযুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে অধিকার কথাটি প্রয়োগ করেছেন অনেকটা বৈধতার প্রসঙ্গে। তাঁর মতে “শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না, কেননা শিল্প হ’লো ‘নিয়তিকৃতনিয়মবহিতা’, বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না ।” শিল্পের দায় না থাকুক, শিল্পীর আছে, এবং তা অন্য কারো কাছে না হলেও শিল্পীর কাছে । শিল্প যদি কোনো বহির্নিয়মে সিদ্ধতা অর্জন করতে রাজি না হয়, তার নিজস্ব বৃত্তে নিজস্ব বিচারে তাকে শিল্পত্ব অর্জন করতে হয় । এই প্রক্রিয়াই শিল্পের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া । শিল্পী কেন রচনা করলেন সে প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই, শুধু শিল্পীর । রচিত বস্তুটির শিল্পত্ব নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন অধিকার থাকে গ্রহীতার, সমালোচকের, এই প্রশ্ন করতে, বস্তুটির শিল্পত্ব কোথায়? শিল্পে সকলের অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা অর্জন করতে হয় । এজন্য প্রয়োজন চর্চার, শিক্ষার, রুচির, সংস্কৃতির । একথা শিল্পীর ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য, শিল্পগ্রহীতার ক্ষেত্রেও তেমনি । শিল্পী যদি তাঁর কল্পনা ও প্রতিভার সাথে চর্চা ও রুচিকে যুক্ত না করেন, তাহলে তার সৃষ্টিতে কিছুটা খুঁত থাকবেই। ধ্রুপদ সঙ্গীত বা নৃত্যের সবকটি অনুষঙ্গ রপ্ত করেও সবাই বেলায়েত খাঁ বা উদয়শঙ্করের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না । একটি বা একের অধিক গুণের অভাব থাকলে সেটি সম্ভব হয় না, তবে প্রধানত প্রতিভার স্পর্শেই বেলায়েত খাঁ বেলায়েত খাঁ, উদয়শঙ্কর উদয়শঙ্কর ।

শিল্পের অধিকার দু’রকমের হয়ে থাকে, চর্চার এবং গ্রহণের । উপরে যা বলা হলো, তা চর্চার । কিন্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে— অধিকার কি? বলা কি যায়, শিল্পবস্তু গ্রহণে সকলের সমান অধিকার আছে? এখানেও সেই রুচি, চর্চা ও শিক্ষার প্রশ্নটি আসে, আসে প্রস্তুতির প্রশ্ন । যে গ্রহীতা পিকাসোর বিমূর্ত ছবিকে প্রত্যাখ্যান করে দুর্বোধ্যতার কারণে, সেই একই গ্রহীতা তাঁর ফিগারভিত্তিক ছবিকে প্রশংসা করে; এখানে বিমূর্তনের সকল প্রকাশ গ্রহণে সে অক্ষম । একই শিল্পীর একটি চিত্রধারাকে গ্রহণ করে অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার কতখানি আছে তা নির্ভর করবে তার প্রস্তুতির উপর । বস্তুত সমালোচক যদি শিল্পীর সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বুঝতে না পারেন, তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে চিনতে না পারেন এবং যদি তার প্রস্তুতি, রুচি ইত্যাদি অপ্রতুল থেকে থাকে, তাহলে রস গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার তিনি অর্জন করেন নি একথা বলা যায় । ক্রোচের মতে শিল্পী রূপ দেয়ার আগেই তার চিত্রটি তাঁর মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন । এরূপ প্রক্রিয়ায় যে জটিলতা আছে, তা স্বাভাবিকভাবেই চিত্রবস্তুতে প্রতিফলিত হবে । রসগ্রহণের অধিকার সর্বজনের, এরূপ ধারণা নিয়ে বিচার করলে সমস্যা হয়- শিল্পী, শিল্প ও গ্রহীতা সকলের জন্যই । শিল্পবস্তু ও রসগ্রহণের অধিকার, শিল্পীর মতোই সমালোচককে বা গ্রহীতাকে অর্জন করতে হয়, একথাটি বিস্মৃত না হলে সকলের জন্যই মঙ্গল ।