সিন্ধু সিলমোহরে মহিষাসুর এবং হুবিস্কের মুদ্রা

সিন্ধু সিলমোহরের মধ্যে যেটিকে পশুপতি সিল বলা হয় সেটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ডানদিকে একটি আক্রমণোদ্যত বাঘ, বাঁদিকে একটি মহিষ, পশুপতির মাথায় মহিষ-শৃঙ্গের মুকুট— এই পশুপতিকে মহিষাসুর মনে করার সংগত কারণ আছে। (গিলগামেশের উপাখ্যানের এনকিদু ও তৎসংলগ্ন মহেঞ্জোদারো সিল দ্রষ্টব্য) বিদেশি পুরাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে প্রত্ন-ইতিহাস নিয়ে কথা বলতেই হচ্ছে, যদিও এপ্রসঙ্গ অনেক বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

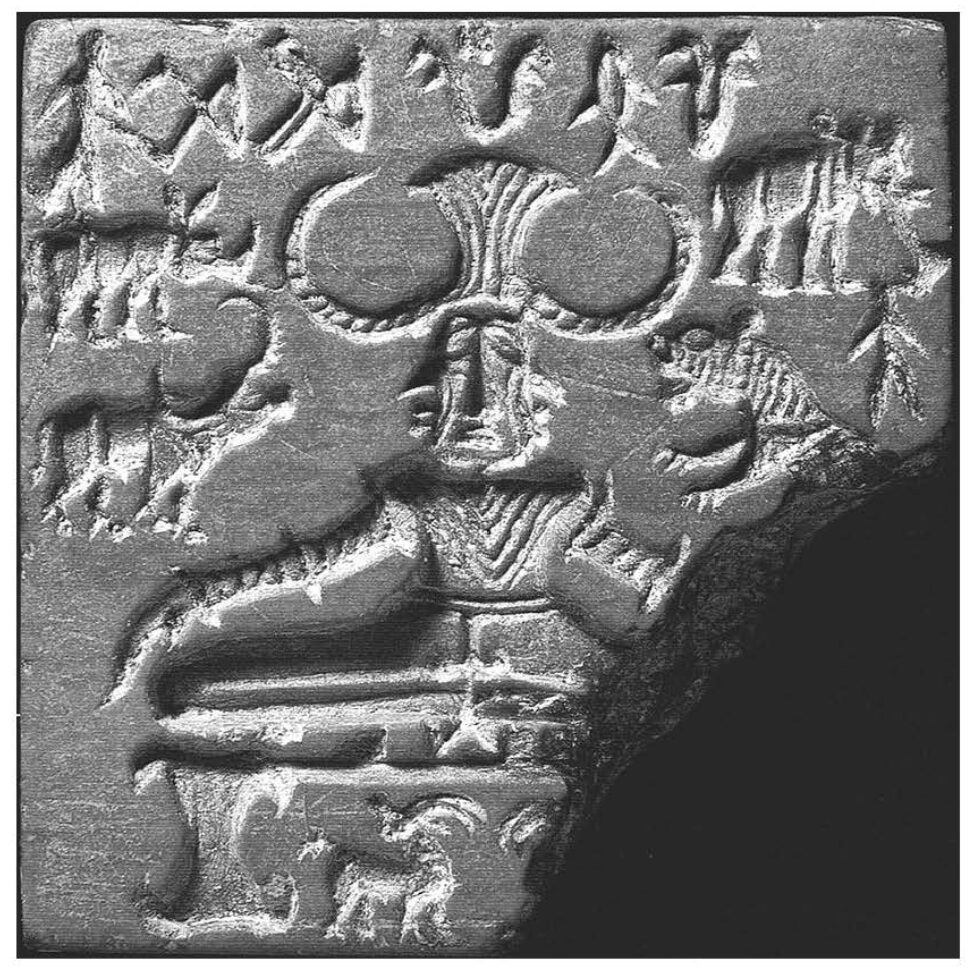

পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর পূজা-পার্বণের উৎসকথা গ্রন্থে মহিষাসুরমর্দিনীর প্রত্ন-ইতিহাস নিয়ে অনেকটা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরে কোনো সিংহ নেই কারণ তখন ওই অঞ্চল জলা-জঙ্গল হওয়াই স্বাভাবিক, তাই হাতি গন্ডার মহিষ বাঘ কুমির প্রভৃতি সেখানকার চিত্রে থাকলেও মরুবাসী সিংহ নেই, সেই জায়গা নিয়েছে বাঘ। স্বাভাবিকভাবে দেবীমূর্তি কল্পনায় বাঘের ভূমিকা সিলমোহরে পাওয়া যায় (চিত্র-A)। পশু সম্পৃক্ত ধর্মবিধি ও বিশ্বাস আদিম টোটেম বিশ্বাসের ধারা অনুসারী। এক একটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে একটি প্রাণীর উত্তর পুরুষ হিসেবে প্রাচীনকালে কল্পনা করত, উত্তরকালে সেই প্রাণীগুলি গোষ্ঠীর প্রতীকী পবিত্র পশু বা টোটেমে পরিণত হয়। ব্যাঘ্র কাল্ট, হস্তী কাল্ট, বৃষ কাল্ট, মহিষ কাল্ট। বাঘকে নিয়ে সিন্ধুবাসীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল্ট গড়ে উঠেছিল, যারা ছিল মাতৃকা-উপাসক। আদি ক্ষমতাধর মহিষ কাল্টের উপাস্য দেবতা ছিলেন পুরুষ। দু-একটি সিলমোহরে বাঘের মাথায় একজোড়া করে সিং খোদাই করা থাকলেও সেগুলি মহিষের নয়, বৃষের, ব্যাঘ্র কাল্ট ও বৃষ কাল্টের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলত, এগুলো তারই প্রমাণ। মহিষ অনুগামীদের সঙ্গে ব্যাঘ্র কাল্ট অনুগামীদের সম্পর্ক সেরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। মহিষ শৃঙ্গধারী পুরুষ মূর্তির সঙ্গে বাঘের লড়াই সে কথাই বোঝায়।

‘প্রত্নতত্ত্বে মহিষমর্দিনী’ অংশে পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন- “দেবী-ব্যাঘ্র সমন্বিত মূর্তিতে (চিত্র-A) দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিন্যাসে আমরা দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশ-বিন্যাস সমৃদ্ধা কয়েকটি নারী-মূর্তির (দেবী? ) সঙ্গে প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ক্রুদ্ধ মহিষকে দেখা যাচ্ছে, আর একটি সীলমোহরে (চিত্র-B) মহিষের আক্রমণে এই দেবী-তথা- নারীরা বিপর্যস্ত। ঐ দেবীরা ঐ বিশেষ ধাঁচের বসন-ভূষণের কারণে ব্যাঘ্র-কাল্টের সঙ্গেই সম্পৃক্তা ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে নির্দ্বিধায় অতএব এই মোহরটিকেও দুই কাল্টের সংগ্রামের সূচক বলে মনে করতে পারি অনায়াসেই। এর পরবর্তী ছবিতে তীক্ষ্ণাগ্র বল্লমের আঘাতে মহিষকে বধ করা হচ্ছে (পাশে মহিষ- শৃঙ্গধারী পশুপতি বা মহিষাসুর, উপরে গোধিকা চিত্র-C) স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তী কালের মূর্তি-কল্পনাতেও দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন ভল্ল বা ত্রিশূলের আঘাতে, এই রকমই দেখা যায়!

তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রের দুই পরস্পর বিরোধী টোটেম-অবলম্বী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বই কালক্রমে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহিষরূপী দেবতার হত্যার মীথে পরিণত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রথিত মহিষাসুরমর্দিনী মীথের আদি উৎস ঐ খানেই। […] মেসোপটেমিয়া থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত যে মহামাতৃকা দেবীর আরাধনা করা হতো ইতিহাস-পূর্বকালে তিনি বহুরূপে কল্পিতা হয়েছিলেন— কখনো সিংহবাহিনী সিবিলী, কখনো ব্যাঘ্রবাহিনী সৈন্ধবী দেবী (কি তাঁর নাম ছিল? উন্মু? উমা?) কখনো বা আর কিছু। বাঘ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বহু ক্ষেত্রেই সিংহ সওয়ারী হয়েছেন, যখন আর্যভাষী বৈদিকরা নিজেদের দেবকুলকে সিন্ধুজলে বিসর্জন দিয়ে পরাভূত সৈন্ধবীদের দেব-দেবীদেরই শিরোধার্য করে নিয়ে হিন্দুধর্মের (‘সিন্ধু’ ধর্মের?) প্রবর্তন করলেন। সিন্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিন্ধুর আদি শিবও তাঁদের প্রধানতম দেবতা হলেন: দেবাদিদেব, মহেশ্বর (মহিষ ঈশ্বর?) মহিষ-শৃঙ্গধারী সৈন্ধবী শিবমূর্তি পরিবর্তিত হল মহিষ-শৃঙ্গতুল্য চাঁদের ফালির শিরোভূষণ- সম্পন্ন ‘হিন্দু’ শিবের রূপে। কালিকাপুরাণ মতে, শিবই যে মহিষাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষকাল্টের সঙ্গে শিবের সংযোগ আছে? চণ্ডীর পদতলে মহিষাসুরের পড়ে থাকার আরেক রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে থাকা? […] প্রাচীন সিন্ধু রাষ্ট্রের ব্যাঘ্র-কাল্ট-অনুসারী মাতৃকা উপাসকরা মহিষ- কাল্ট অনুসারী পিতৃদেবতা পূজকদের পরাস্ত করেছিল […] দেবীর পদতলে মহিষাসুর (তথা শিব ) পড়ে আছেন এই ভাব-কল্পনা ঐ জয়-পরাজয়েরই দ্যোতনা বহন করেছে উত্তরকালে। এ জিনিষ প্রাচীন পৃথিবীর অন্যত্রও ঘটেছে। মিশরবিদ্যাবিদ মবেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক অন্যান্য টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীকে পরাভূত করার ইতিহাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, বাজপাখির পায়ের তলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই মূর্তিতে, যা প্রাচীন মিশরের প্রত্ননিদর্শের মধ্যে বহুল সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে। মবেট এবং ডেভি বাজপাখির প্রতীকে হোরাস দেবতা-পূজকদের বিজয় কাহিনীর সাক্ষ্য হিশেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন। হোরাস উপাসক রাজা মেনেসের বিজয়কথা সেগুলি।” (পূজা পার্বণের উৎসকথা পৃ ৯৬-৯৭)

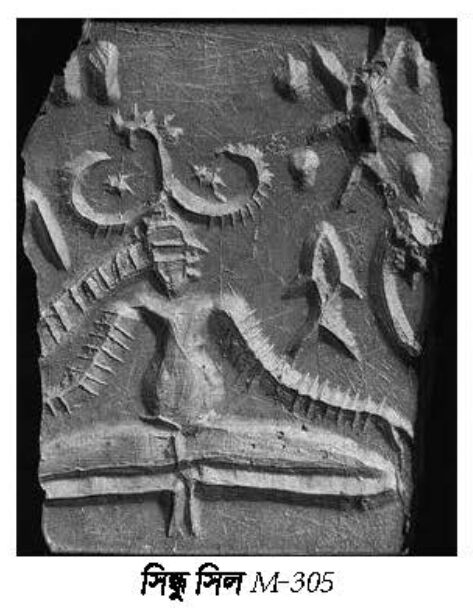

এই সূত্রে সিন্ধু সিল M-305 এ মহিষ ও ব্যাঘ্র-কাল্টের মিশ্রণ লক্ষ্য করেছি (চিত্র-D)। সেখানে পল্লব সেনগুপ্ত কথিত মাতৃদেবীর ন্যায় হস্ত ও কেশবিন্যাসের একজন, পশুপতি বা মহিষাসুর সিলের মতো যোগীমুদ্রায় বসে রয়েছেন। মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রান বদল হয়েছে, মহিষশৃঙ্গের সাথে চিত্র-A-এর মতো একটি বৃক্ষশাখা যুক্ত হয়েছে। গায়ে বর্ম বা আসন নেই। শৃঙ্গের মাঝে দুটি তারকা ও পাশে মৎস চিহ্ন রয়েছে। এটি মহিষ কাল্টের উপর ব্যাঘ্র-কাল্টের আধিপত্যের বা সমতাবিধানের বা ক্ষমতাদখল বা বিবাহের নিদর্শন হতে পারে।

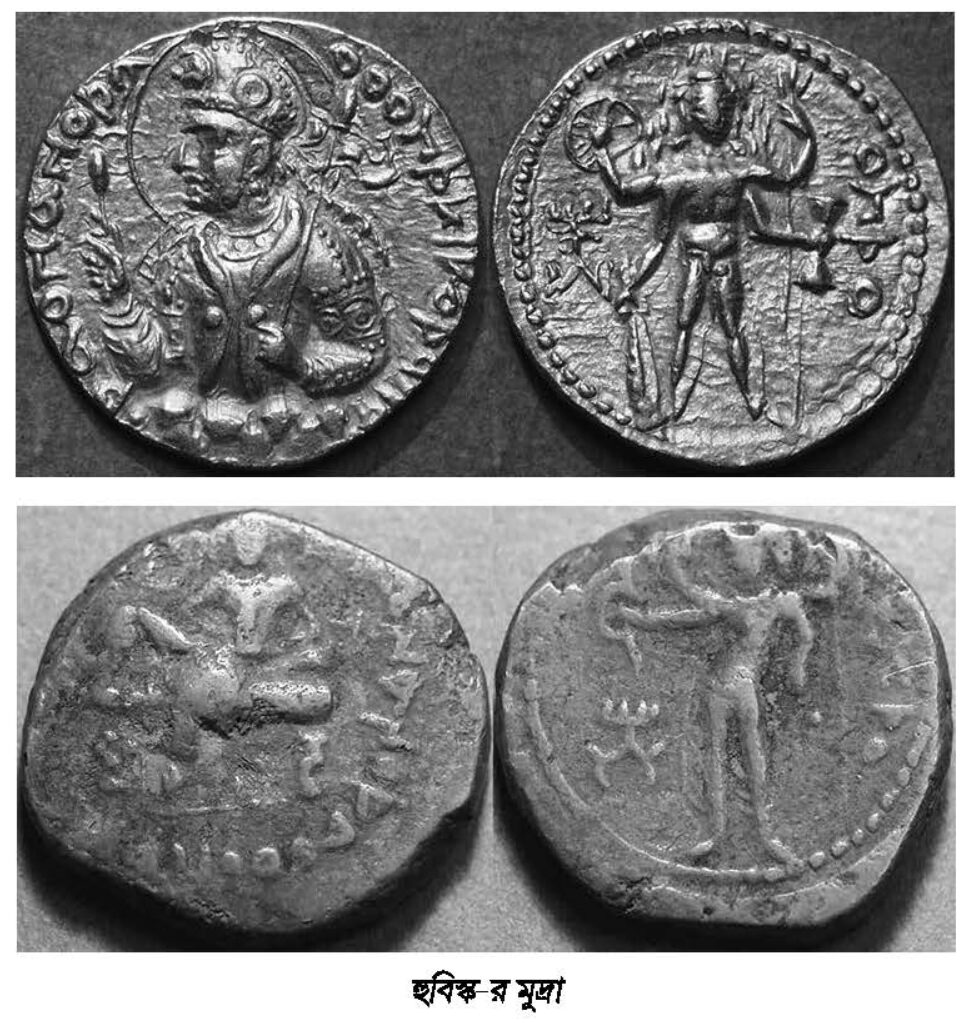

কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়ে দুর্গা কীভাবে শিবের বউ হয়ে গেলেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করলে গম্ভীরার তামাশা ধরনের ভাবনা এসে যায়, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী হলেও হয়তো দুর্গতি আনেন শিবের জীবনে। শিবকে উমার দেওয়া গঞ্জনার কথা আমরা সবাই জানি। দুর্গার হাতে বিষ্ণুর চক্র দেখে সন্দেহটা ঘনীভূত হয়, কে জানে চক্করটা কী! সেই ছোট্ট থেকে শুনছি ‘নারায়ণী নারায়ণী’! দেবীপুরাণের মতো ঝগড়াঝাঁটি, সেপারেশন অব্দি গড়িয়েছিল কিনা কে জানে! এখনকার মতোই দুর্গার পেছনে মদতদাতা দেবতা কয়েকজন জুটে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। শেষে তো দুর্গা মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল ধরে থাকে—কে জানে তার অস্ত্রেই তাকে বধ নাকি! ছেলেমেয়েরাও তো মায়ের পাশেই দাঁড়িয়ে—–নাঃ, এটা বাড়াবাড়ি! তার চেয়ে ওই ঝগড়া-মারামারি, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসা, নালিশে-নালিশে বরকে অত্যাচারী অসুর প্রতিপন্ন করা, তারপর ক-দিন বাদে আবার ঘরের বউ ঘরে ফেরা—এইটা ঠিক আছে! অবশ্য শিবের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের ব্যাপারটা প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে খুঁজতে গেলে কুষাণ রাজারা দিয়েছিলেন বলতে হয়। পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ননা। হেরোডোটাস, স্ট্রাবো—দুজনেই এঁর উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রতীক ছিল সিংহ, এই দেবীকে কুষাণ যুগের মুদ্রায় বারবার দেখা যায়। দ্বিতীয় কদফিস তাঁর অনেক মুদ্রায় ‘মহেশ্বর’ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় দেবতা শিবকে কুষাণ রাজাদের বেশ পছন্দ ছিল। খুব সম্ভব সেখান থেকেই পশ্চিম এশিয়ার দেবী ননা ভারতীয় মহাদেবের সঙ্গিনী হয়ে যান। এটি মূলত ঘটে হুবিষ্কের দুটি মুদ্রার মাধ্যমে, একটায় দেখা যায় Oesho (Bhavea=iva) আর Nanna-কে, আরেকটিতে Oesho-র সঙ্গে Ommo বা উমাকে। ননা-দেবীর সিংহ হয়তো শিবের স্ত্রী দুর্গা বাহন হিসেবে দখল করেন। অবশ্য কুষাণদের কিছু আগেও এই চিহ্নিতকরণ হয়ে থাকতে পারে, কারণ Azes-এর কিছু মুদ্রায় অম্বা-র সঙ্গে সিংহ দেখা যায় আর অম্বাকে দুর্গার রূপ বলেই মনে করা হয়। (see ‘AMBA-NANA – DURGA ‘ by Bandana Saraswati, Journal of Asiatic Society, Vol VII Nos. 1&2, 1965 )

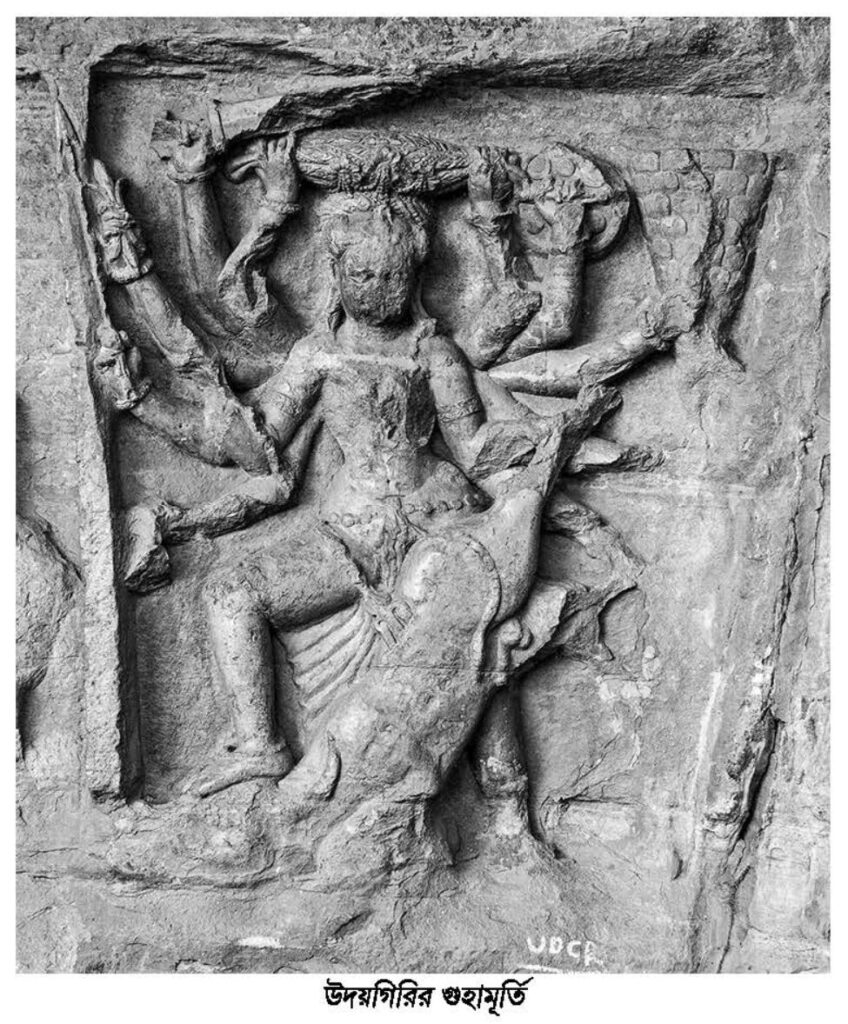

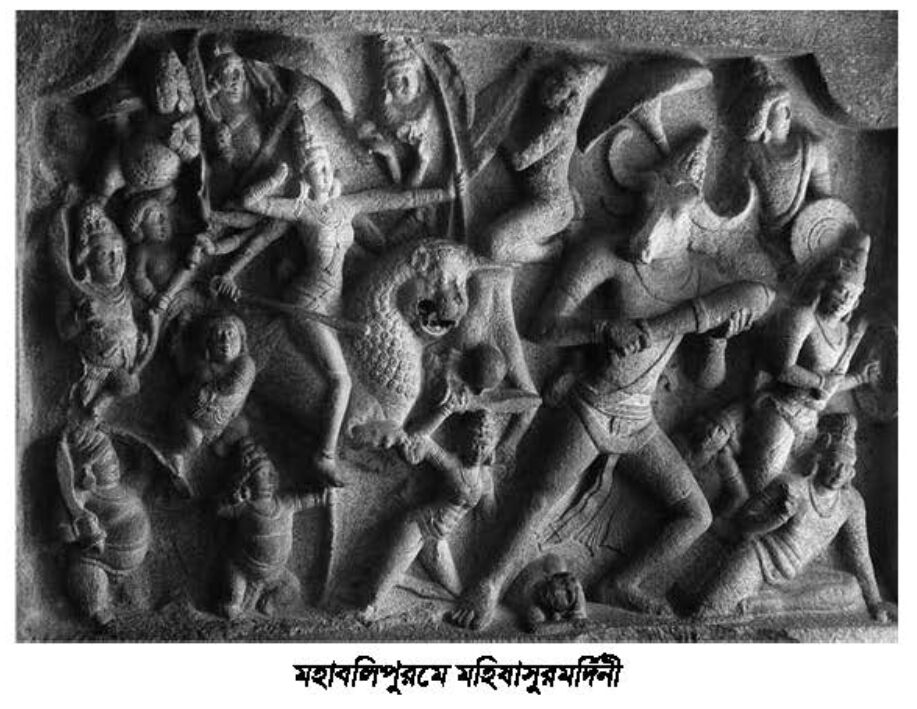

মহাবলিপুরমে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত মহিষাসুরমর্দিনী গুহামণ্ডপে যে মূর্তি আছে সেখানে দেবী অষ্টভুজা। যেটি মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধদৃশ্য, দেবী সিংহারূঢ়া, মহিষাসুরের মাথাটি কেবলমাত্র মহিষের। আমার আশ্চর্য লেগেছে, এই

মূর্তিতে অসুরদের শারীরিক গঠন তথাকথিত দেবসুলভ বা দেবী- সদৃশ অনুরূপ সুঠাম দেহসৌষ্ঠবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বরঞ্চ দেবীর সাহায্যকারীরা বামন আকৃতির বিকৃত শারীরিক গড়নের, এরা শিবানুচর প্রমথ-গণ হতে পারে, কিন্তু এরকম মূর্তি বানানোর শৈল্পিক যুক্তি কী হতে পারে, সেটি ভাববার বিষয়। মহাবলিপুরম যাঁর নামাঙ্কিত সেই মহাবীর অসুররাজ বলি-কেও বিষ্ণুর বামন অবতার দ্বারা প্রতারিত হতে হয়েছিল। এই মহিষাসুর ও তাঁর সঙ্গীদের কাদের প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল কে বলতে পারে। যুগে যুগে আমাদের পুরাণ ইতিহাসে পরতের উপর পরত লাগানো হয়, ভাষ্যে গল্পে শিল্পে – হয়তো এই খোদিত শিল্পসকল সেই ইতিহাসকে সাংকেতিকভাবে ধরে রাখে। এই মণ্ডপ পল্লব রাজাগণের সময় নির্মিত।

বৈদেশিক পুরাণে মহিষাসুরকে খুঁজলাম অথচ ভৌগোলিকভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি, দেবাসুর প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলোচিত পারসিক ‘আহুরা মাজদা’-কে নিয়ে কথা বলা হোল না, তার একটাই কারণ এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সিন্ধু-প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ সহ আলোচনা করা দরকার যে এখানে মুলতুবি রাখা ভালো। এবিষয়ে লেখাপত্র যথেষ্ট সহজলভ্য। এছাড়াও আমার খানিকটা মন-গড়া ধারণা, সম্পূর্ণ মেসো- আমেরিকা সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সমস্ত সভ্যতার পুরাণ কাহিনিতে প্রাপ্ত মহাপ্লাবনের পূর্বে এবং পরে পৃথিবী জোড়া উন্নত নগর-নির্মাণ কৌশলী সভ্যতা ছিল আর তাদের মধ্যে আধুনিককালের মতোই পারস্পরিক বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আর এই ধারণা আদ্যন্ত ভারতীয়, যেখানে ইতিহাস কাল বা সময় ধারণা সরলরৈখিক নয়, চক্রাকার এবং মহাকাল স্থির।

পল্লব সেনগুপ্তের কথা ধরে প্রসঙ্গে ফিরে আসি — “দুর্গার অবলীন যে আরণ্যক আদিম দেবীর হদিশ মিলছে, তিনি তাহলে কে? প্রাগার্য অস্ট্রিক আদি জাতিদের ওরাওঁ কোমের কোনো- কোনো শাখায় চাণ্ডী বা চান্দী নামে এক দেবীর পূজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। বাংলার মঙ্গলচণ্ডী এর থেকেই রূপান্তরিত হয়ে এসেছেন এমন সিদ্ধান্ত কেউ-কেউ করেছেন। ইনি গোধিকা অর্থাৎ-গোসাপে অধিরূঢ়া চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-কাহিনীতে দেবীর গোসাপমূর্তি ধারণ ঐ টোটেম-বিশ্বাসেরই একটি অপ্রচ্ছন্ন রূপ। অরণ্যচর ব্যাধ কালকেতুর মাধ্যমেই যে দেবীর পূজা নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ঘটনার অন্তরকাঠামোও ঐ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃকাদেবী হিশেবে পরে ঘট প্রতীকে ঐ চান্দী তথা তার জনপদ-রূপ-মঙ্গলচণ্ডী উপাসিতা হতে আরম্ভ করেন এটাই, তাহলে স্বাভাবিক। চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে, অরণ্যচর ব্যাধ ওই দেবীর দাক্ষিণ্যে শিকার সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে, আবার ‘নগর পত্তনের পর ‘বুলান মণ্ডল’-ও চাষবাস শুরু করছে তাঁর কৃপায়। একই সঙ্গে শিকার ও শস্য এদুয়ের অধিষ্ঠাত্রী চাণ্ডী-তথা-চণ্ডী এই বিবর্তনের পথ ধরেই দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন উত্তরকালে”। (পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পৃ ১০০)