গোপাল পাঁঠা আত্মসমর্পণ করলেন না

সুজিত রায়

দাঙ্গার শহরে নাটুকে গান্ধী : গোপাল পাঁঠা অস্ত্রসমর্পণ করলেন না

‘হিন্দু ভারত’ ও ‘মুসলিম ভারত’ করে যদি আমরা চিৎকার করতে থাকি— শ্মশানের শৃগালের চিৎকার শুনে যেমন পথিক দূরে সরে যায়, আমাদের সেই বিকট চিৎকার শুনে বিশ্ববাসী, ভারতের দিগন্তপ্রসারিত শ্মশান থেকে দূরে সরে যাবে; আর আমরা নরমাংস- লোলুপ রসনা সঞ্চালন করতে করতে রোষষায়িত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইতে থাকব; এবং একবার সুযোগ পেলে কী করে শত্রু নিপাত করতে পারি, তার ব্যর্থ গবেষণায় এই অমূল্য জীবন ব্যয় করব; আর আমাদের উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কপ্রসূত টিকির সঙ্গে বিদ্যুতের এবং দাড়ির সঙ্গে পৌরুষের সম্বন্ধ বিষয়ক উৎকট মতবাদগুলি কর্মক্লান্ত জগৎবাসীর অবসর বিনোদন করবে।

[সূত্র: এস ওয়াজেদ আলির বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘বাঙ্গালি মুসলমান’, দীপালি পত্রিকা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস সংখ্যা]

.

Riots as the documents indicate, are not isolated events; they are rather parts of a vicious circle. Communal disturbances are not fast sudden outburst of violence; they are the product of well-planned plot with wide ramifications. Communal hysteria is not just something erected from above; thanks to the sustained campaign of communal organisations and parties and also a section of the press, it has developed an ideology of its own.

[Source: Documents on Communal Riots,, সপ্তবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৩– A Grim Commentary]

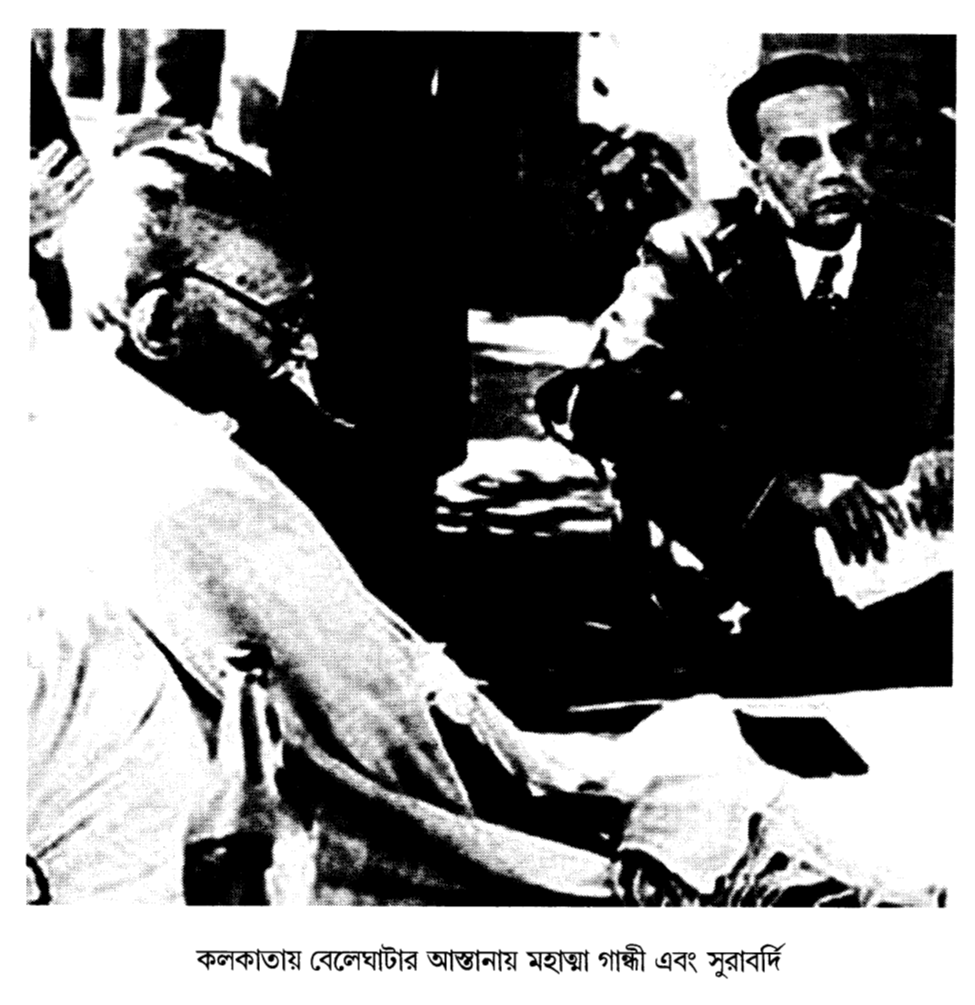

কলকাতায় বেলেঘাটার আস্তানায় মহাত্মা গান্ধী এবং সুরাবর্দি

১৯৪৬। কলকাতা দাঙ্গা কালের নিয়মেই একদিন শেষ হল।

তদন্ত কমিশন বসল। কিন্তু, তদন্তই সম্পূর্ণ হল না। রিপোর্টও প্রকাশিত হল না। অনেক তথ্য কাটাছেঁড়া হল। অনেক সমীক্ষা, অনেক গবেষণা হল।

নিন্দুকেরা বললেন, উনি কবে কোন দাঙ্গায় মুখ দেখিয়েছেন?

কলকাতা দাঙ্গায় আসেননি।

নোয়াখালির দাঙ্গা শুরু হল মাত্র মাস দুয়েক পরে ১৩ অক্টোবর, ১৯৪৬। পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে সেদিন মা লক্ষ্মীর আবাহন। সেদিনই ঘরে ঘরে হিন্দু বাঙালি মা লক্ষ্মীরা নির্যাতিতা হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন যবনের হাতে, আল্লার প্রেরিত দূতদের নৃশংসতায়।

গান্ধী সেদিন কোথায়? বিহারে। দাঙ্গা থামাচ্ছেন।

নোয়াখালিতে পা রাখলেন যেদিন, তখন দাঙ্গা থেমে গেছে। পরিবেশ শান্ত।

পরের বছর ফের নোয়াখালি যাওয়ার পথে পা রাখলেন গঙ্গাধৌত পবিত্র শহর কলকাতায়। ৮ অগাস্ট। পরদিন তাঁর প্রার্থনাসভায় বললেন, ‘এখান থেকে যাব নোয়াখালি। কিন্তু, কাল এবং আজ সারাদিনই শুনলাম কলকাতার দুরবস্থার কারণ। মুসলিম ও হিন্দু বন্ধুদের কাছে শুনলাম যে, হিন্দুরা যেন পাগল হয়ে গেছেন। মুসলিমরাও যে আগের চেয়ে সুবুদ্ধিপরায়ণ হয়েছেন, তা নয়।’

একটু থামলেন। যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘মুসলিম পুলিশ ও অফিসাররা আমায় জানিয়েছেন, তাঁদের জায়গায় হিন্দু অফিসাররা আসায় হিন্দুদের ধারণা হয়েছে, মুসলিম লিগ আমলে মুসলমানরা যেমন যা ইচ্ছে তাই করত, এখন হিন্দুরাও তাই করতে পারে। আমি ড. প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার কাছ থেকে জানতে চাইব, তাঁরা কী করছেন! তবে, আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যে, কলকাতায় যা ঘটেছে তা নিছক গুন্ডামির ফল।’

কলকাতায় পা রাখা অবধি তাঁকে ঘিরে রেখেছিল যে মানুষটা তাঁর নাম হোসেইন শাহিদ সুরাবর্দি। গান্ধীজির কানে এসব মন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা আর কারো ছিল না। কারণ, চরম ধূর্ত সুরাবর্দি জানতেন, ভারতবর্ষের একজনই হিন্দু নেতা যিনি নির্নিমেষে সংখ্যালঘুদের সমর্থন করে যান আর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের খাটো করেন, সেই লোকটার নাম গান্ধীজি। সুরাবর্দি জানতেন, নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কলকাতাতেও মুসলিম লিগ যেভাবে সর্বস্তরে নিন্দিত হয়েছে এবং সুরাবর্দি নিজেও যেভাবে অপমানিত হয়েছেন, তার প্রতিশোধ নিতে পারেন একমাত্র গান্ধীজিকে ব্যবহার করেই।

গান্ধীজির যেদিন নোয়াখালি যাবার কথা, তার আগের দিন হঠাৎই তিনি নোয়াখালি যাত্রা স্থগিত করলেন। গেলেন দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে ট্যাংরায় যেখানে মুসলিম বসতি বেশি। ঘোষণা করলেন, তাঁর মুসলিম বন্ধুদের চাপে তিনি নোয়াখালি যাত্রা পিছিয়ে দিয়েছেন যাতে দেশের সেরা শহরে সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় তিনি সাহায্য করতে পারেন। না, গান্ধীজি নিজেও সেদিন বলেননি, ওই মুসলমান বন্ধুটিও ছিলেন সুরাবর্দিই। তিনিই শহরের বুকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু এলাকায় গান্ধীজিকে না নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেলেন ট্যাংরায়। কেন? তা সহজেই অনুমেয়। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার, সেদিন কিন্তু গান্ধীজির ট্যাংরা দর্শনের খবর করতে ছুটে যাওয়া সাংবাদিকদের এলাকায় ঢুকতেই দেননি স্থানীয় মুসলমান জনতা।

ততদিনে শহরের সব নেতা সব মানুষ বুঝে গেছেন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে একা গান্ধী কেন, হাজার গান্ধীও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কারণ, ততদিনে দেশ বিভাজন ও বঙ্গবিভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষয়টি স্থির হয়ে গেছে। রাজনৈতিক মহলে তো বটেই, সাধারণ মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমের কাছেও গান্ধী তখন বর্জ্য, বাহুল্য মাত্র।

তাই সারাজীবন যে অস্ত্রটাকে তিনি সময়ে-অসময়ে প্রয়োগ করে এসেছেন, কলকাতায় তাঁর দ্বিতীয় দিনের অবেলায় সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করলেন। বেলেঘাটাতেই এক মুসলমান নাগরিকের পরিত্যক্ত বাড়িতে তিনি অনশনে বসলেন।

তরিখটা ১৫ অগাস্ট। ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা দিবস।

দিল্লিতে সেদিন উৎসবের রং। কলকাতাতেও কংগ্রেস নেতারা সগর্বে উড়িয়েছেন স্বাধীন দেশের তেরঙা পতাকা। হিন্দুদের ঘরে ঘরে সেই পতাকা উড়ছে বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু, সেদিনও গান্ধীজি ডাক পাননি কারো কাছ থেকে। দিন কেটেছে নির্জলা উপবাসে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলের ভাঙাচোরা বাড়িতে। কার? জাতির পিতার। জাতির জনক মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর।

প্রথম দফায় গান্ধীজি নোয়াখালি যাত্রা পিছিয়েছিলেন মাত্র দু-দিনের জন্য। কিন্তু সুরাবর্দি দেখলেন, গান্ধীজিকে আরও কিছুদিন আটকে রাখতে হবে কলকাতায়। হিন্দুরা দেখুক, গান্ধী কাদের পক্ষে। সুরাবর্দির কথাতেই গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, কলকাতা ছেড়ে নোয়াখালি যাত্রা করবেন কবে, তা তিনি পরে জানাবেন। তবে, বেলেঘাটায় ওই ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকতে তিনি রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তেই— তাঁর সঙ্গে সবসময় থাকতে হবে সুরাবর্দিকে। একই বাড়িতে দিনরাত। সুরাবর্দি বাধ্য হয়েছিলেন মেনে নিতে। কারণ, তিনি তো তখন গান্ধীজির মতো না ঘরকা, না ঘাটকা। মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মনোনীত কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ড. প্রফুল্ল ঘোষ। না, পূর্ব পাকিস্তানে ডাক পাননি সুরাবর্দি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিন।

বেলেঘাটার সেই গান্ধী-আবাসে কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনো ভিড় ছিল না। কারণ, সকলেই জানতেন, ঘটনা যা-ই ঘটুক, গান্ধীজি মুসলমানদের কোলেই ঝোল টানবেন। আর তা ছাড়া নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল সকলেই স্বাধীনতার বাঁধভাঙা আনন্দে ভুলে গেছেন— গান্ধী বলে কেউ তাঁদের এতদিন পরিচালনা করেছেন। এমনকী রাজা গোপালাচারী যাঁর সঙ্গে সংগোপনে পরিকল্পনা করেছিলেন জিন্নাহ্র ইচ্ছামতো ভারত বিভাজনের রূপরেখা তৈরি করতে, সেই তাঁর নিজের বেয়াই রাজাগোপালাচারীও সেদিন বহাল তবিয়তে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করছেন কলকাতার গরিমা রাজভবনে।

গান্ধী যেমন করেন, এখানেও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষকে বলেছিলেন, ‘আমার জন্য ভেবো না। আমার কোনো নিরাপত্তার দরকার নেই।’ প্রফুল্ল ঘোষ মানলেন না। বললেন, ‘আপনার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলেও সুরাবর্দির জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই হবে।’

ভাগ্যিস করেছিলেন। সুরাবর্দির হাত ধরে গান্ধীজি বেলেঘাটার ভবনে পা রাখার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চারদিক থেকে ছুটে এলেন স্থানীয় যুবকরা। তাঁরা স্লোগান দিলেন, ‘সুরাবর্দি, গো ব্যাক। এপার বাংলায় তোমার ঠাঁই নেই। সুরাবর্দি, তুমি বাংলা ছাড়ো।’

গান্ধীজি তাদের দিকে ফিরে হাত তুলে ঠান্ডা হতে বললেন। কিন্তু, উত্তপ্ত যুবকেরা এবার সরাসরি গান্ধীকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি এখানে এক মুসলিমের এই ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছেন কেন? কলুটোলা, পার্ক সার্কাস গিয়ে দেখুন, হিন্দুদের প্রচুর ঘরবাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। একটা মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখেনি মুসলমানরা। আপনি ওখানে গিয়ে থাকছেন না কেন?

গান্ধীর মুখে তাৎক্ষণিক কোনো জবাব ছিল না।

৮ অগাস্ট কলকাতায় এলেন গান্ধীজি। ১৪ অগাস্ট বিকেলে গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনাসভায় বললেন, ‘আগামীকাল আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু, কীসের বিনিময়ে? দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের বিনিময়ে। আজ মধ্যরাতেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হবে। তাই আগামীকাল আমাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনি বিপদেরও।

পরদিন ১৫ অগাস্ট কলকাতার কোথাও বিষাদের লেশমাত্র ছিল না। বিষাদ ঘিরে ছিল শুধু বেলেঘাটার গান্ধীর সাময়িক আবাসে। গান্ধীর নির্জলা উপবাসে সঙ্গী ছিল শুধু চরকা কাটার শব্দ।

নিঃসঙ্গ গান্ধী কিছুটা অনুমান করেছিলেন, কলকাতা শহরে যে শান্তির ছবি দেখতে পাচ্ছেন, তা কিন্তু শ্মশানের শান্তি। যেকোনো সময় মানুষ জেগে উঠবে প্রতিহিংসার আগুনে।

হলও তাই। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের রেশ কাটতে-না-কাটতেই ৩১ অগাস্ট রাতে আচমকাই একদল হিন্দু যুবক ঘিরে ফেলল গান্ধীর আবাস। তারা একজন ব্যান্ডেজ বাঁধা ব্যক্তিকে সঙ্গে এনেছিল। অভিযোগ ছিল, ওই যুবক নাকি মুসলমানদের হাতে ব্যাপকভাবে মারধর খেয়েছেন। তারা চিৎকার শুরু করে। তারপর ঘরের জানলার কাচ ভাঙতে শুরু করে। তখন গান্ধীজি হাতজোড় করে তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। সেদিন তাঁর মৌনব্রত থাকলেও, নীরবতা ভেঙে তিনি ক্রুদ্ধ যুবকদের শান্ত হতে অনুরোধ জানিয়ে কিছু কথা বলেন। পাশে ছিলেন গান্ধীজির পৌত্র কানু গান্ধীর স্ত্রী আভা গান্ধী। তিনি গান্ধীজির বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে শোনান। কিন্তু, তাতেও যুবকরা শান্ত হয়নি। ভিড়ের মধ্যে থেকেই কেউ একজন গান্ধীজিকে লক্ষ করে একটা লাঠি ছোড়ে। ভাগ্যিস সেটা গান্ধীজির মাথায় লাগেনি। তারপরেই ছুটে আসে একটা বড়ো মাপের ইটের টুকরো। সেটির আঘাত গান্ধীজির পাশে দাঁড়ানো এক মুসলিমের গায়ে লাগে। পুলিশ ছিল, কিন্তু গান্ধীজির মতো তারাও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও পুলিশ এসে পৌঁছোয়। তারা গান্ধীজি ও তাঁর সঙ্গীদের ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। উন্মত্ত যুবকেরা বাইরে বেরিয়ে এলেই পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস নিয়ে।

কোনো সন্দেহ নেই, উন্মত্ত হিন্দু যুবকদের লক্ষ্য ছিলেন সুরাবর্দি কপালজোরে সুরাবর্দি গিয়েছিলেন অন্য কাজে। ওই বাড়িতে উপস্থিত থাকলে হয়তো গান্ধীজির চোখের সামনেই মৃত্যু হত সুরাবর্দির।

গান্ধীজি পরদিন নোয়াখালি যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে আবার অনশনে বসলেন। সেইদিনেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু মহাসভার কয়েক জন নেতা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন। তার পরের দিন আসেন একজন মুসলিম লিগ নেতা।

দুর্ভাগ্য তাঁর অনশন শুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শান্তি মিছিল পরিচালনার সময় আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে খুন হন শচীন মিত্র এবং স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য, এই দু-জনই ছিলেন গান্ধীবাদী নেতা।

এরপর শহরের অন্তত ৫০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানান। তাঁরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন, যেসব যুবক তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরা এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যা আছে তা গান্ধীজির কাছে সমর্পণ করবেন।

কয়েক ঘণ্টা পরেই সত্যিই কয়েক জন যুবক আসেন। তাঁদের সঙ্গে এক ঠেলাগাড়ি বোঝাই অস্ত্র। এই যুবকদের সঙ্গেই আসার কথা ছিল বউবাজারের গোপাল মুখোপাধ্যায়ের, যাঁর পরিচিত নাম হল গোপাল পাঁঠা, বউবাজারের বিখ্যাত বাঙালি পাঁঠার দোকানের কালীভক্ত মালিক। কারণ, কলকাতা দাঙ্গায় যেসব যুবকেরা হিন্দুদের আত্মরক্ষায় সাহস জুগিয়েছিলেন, তাঁদের হাতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন, গোপাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিপ্লবী পরিবারের সন্তান গোপাল ছিলেন তীব্র গান্ধীবিরোধী। নিজে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ছোটোবেলা থেকে রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁকে রাজনীতি সচেতন করে তুলেছিল। গান্ধীজি সম্পর্কেও তাই তাঁর একটা ধারণা গভীরভাবে গড়ে উঠেছিল যে, তাঁর অহিংস আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো কার্যকরী ভূমিকাই নিতে পারবে না। কারণ, জিন্নাহ্র নেতৃত্বে মুসলিম লিগ কখনোই অহিংস আন্দোলনের পথে পা বাড়াবে না। কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতৃত্বদের মুখেই তিনি বারে বারে শুনেছেন, গান্ধীজি খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, আবার একইসঙ্গে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন— কংগ্রেসের বহু নেতাই ছিলেন এই দ্বিচারিতার বিরোধী। গোপাল জেনেছেন, পড়েছেন যে, ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে গান্ধীজি ব্রিটিশ শক্তিকেই সহায়তা করেছেন। ক্ষতি করেছেন সশস্ত্র সংগ্রামের। সুভাষচন্দ্র বসুর মতো আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিককে কংগ্রেস সভাপতি পদে হারাবার জন্য গান্ধীজি তাঁর নিজের প্রার্থী পট্টভী সীতারামাইয়াকে দাঁড় করিয়েছিলেন। পট্টভী হেরে গেলে গান্ধীজি বলেছিলেন, ‘সীতারামাইয়ার পরাজয় আমারও পরাজয়।’

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং লেখক ড. নারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধ ইতিহাসে উপেক্ষিত নায়ক-এ লিখেছেন—

অনুকূলচন্দ্র মুখার্জির ভাগ্নে হিসেবে বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজির মনোভাব গোপালকে গান্ধীজির প্রতি সন্দিহান করে তুলেছিল। তিনি গান্ধীজির তথাকথিত অহিংস আন্দোলনকে মুসলিম লিগের হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্তিহীন প্রয়াস হিসেবে দেখতেন।… সেইসঙ্গে তিনি গান্ধীজির দুর্বলতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাঁর মত ও পথকে সমর্থন না করলেও তাঁর ভারত ভাগের বিরোধিতার ঐকান্তিকতাকে বিশ্বাস করতেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতারা অর্থাৎ জওহরলাল ও তাঁর দলবল দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আয়েশ করার লোভে ভারতভাগে সায় দিয়ে গান্ধীজিকে প্রায় অপাঙ্ক্তেয় একজন নেতা ‘বাপুজী বানিয়ে রেখেছিল। রাজনীতির এসব নোংরা খেলা দেখে গোপাল আর রাজনীতিতে নাম লেখাতে চাননি। [স্বস্তিকা শারদ সংখ্যা ১৪৩0]

গোপাল নিজেই বলতেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁর আদর্শ। সুভাষচন্দ্ৰ কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেননি। তাই তিনিও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেননি। তার প্রমাণ ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গায় ‘হিন্দুদের রক্ষাকর্তা’র ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব। সুভাষচন্দ্রর আপোশহীন মনোভাব তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছিল, ঠিক তেমনই তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাবে।

গোপালের নিজের হাতে তৈরি সামাজিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী দীক্ষিত ছিল হিন্দু মহাসভার ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দুত্বের ভাবনায়। তাঁর দোকানে নিত্য পূজিত কালীমাতার মূর্তি ছিল ভারতমাতার দ্যোতক। তাই কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলিতেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী লিখেছেন—

গোপালকে কমিউনিস্ট এজেন্টরা ইতিহাসবিদ সেজে গুণ্ডা বললেও গোপাল প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ অগাস্ট সেভাবে প্রতিরোধ গড়েননি। ১৭ তারিখ থেকে তাঁরা ময়দানে নামেন। যদিও ১৬ তারিখ থেকেই গোপালের কাছে অত্যাচার ও হিন্দু নিধনের খবর আসছিল, কয়েকটি বিশেষ ঘটনা তাঁকে দ্রুত প্রতি আক্রমণে যেতে প্ররোচিত করে।

তার মধ্যে অন্যতম ছিল হরেন ঘোষের নৃশংস হত্যা। সে-ঘটনা আগেই সবিস্তার বলা হয়েছে।

ফিরে আসি কলকাতায় গান্ধীর প্রসঙ্গে।

গান্ধী যখন হিন্দু যুবকদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহ্বান করলেন তখন কিছু যুবক যাদের কংগ্রেস বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গান্ধীজির সামনে হাজির করাতে পেরেছিল, তারা গেল একটি ঠেলাগাড়ি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কিন্তু, গোপাল গেলেন না। তিনি স্থানীয় কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ইন্দুভূষণ বিদ, জগন্নাথ কোলে এমনকী যাঁর স্নেহধন্য ছিলেন তিনি সেই ডা. বিধানচন্দ্ৰ রায় এবং বিজয় সিং নাহারকেও জানিয়ে দিলেন, ‘আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক নই যে, কোনো একটি দলের কোনো নেতার কথায় আমায় অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে। আমি যা করি মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের সাহায্যে।’ তাঁর ঘনিষ্ঠ যুগল ঘোষ বেলেঘাটায় গিয়ে গান্ধীজির কাছে আত্মসমর্পণ করে পুরোপুরি গান্ধীবাদী কংগ্রেসি হয়ে যান। গোপাল সেদিন হেসেছিলেন। শেষপর্যন্ত গান্ধীজির সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু নিজে এলেন গোপালের কাছে। অনুরোধ করলেন, ‘অন্তত গান্ধীজির সঙ্গে একবার দেখা করুন।’

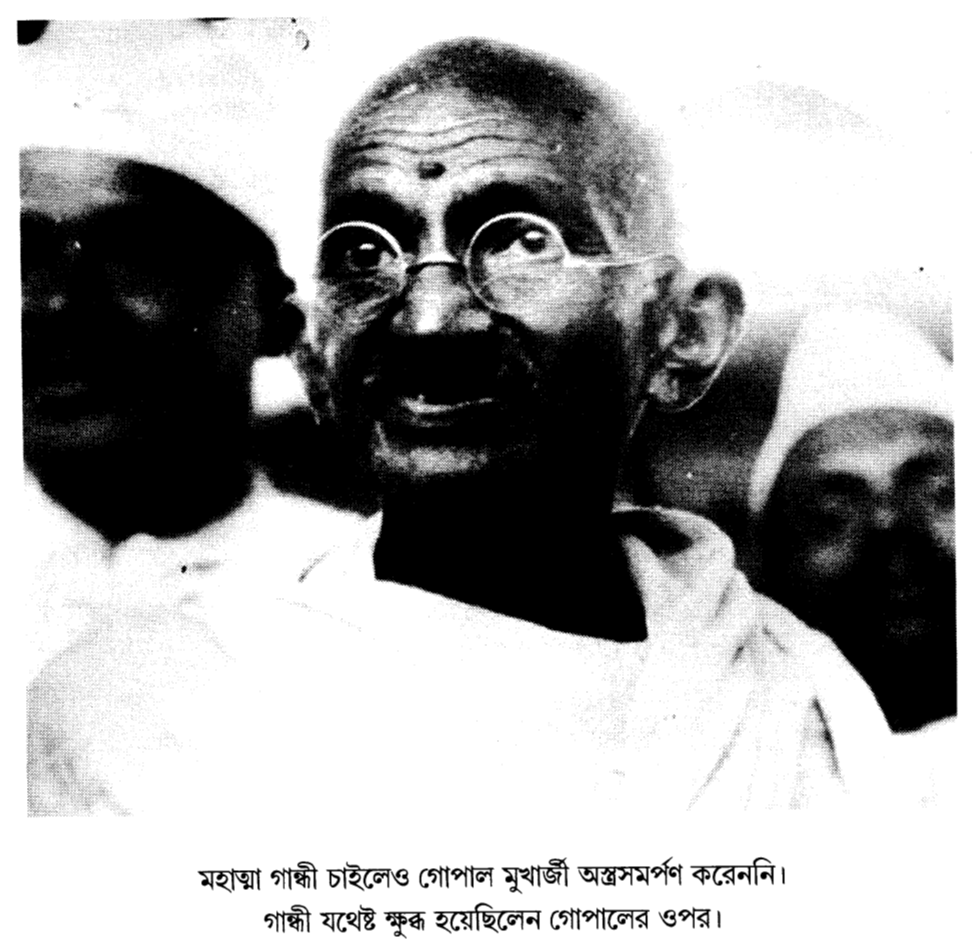

মহাত্মা গান্ধী চাইলেও গোপাল মুখার্জী অস্ত্রসমর্পণ করেননি।গান্ধী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন গোপালের ওপর

গোপাল সেই অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। তিনি বেলেঘাটায় গেলেন। গান্ধীজির মুখোমুখি হলেন। গান্ধীজি তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি অস্ত্রশস্ত্র এনেছ সমর্পণের জন্য?’ গোপাল প্রস্তুত ছিলেন। সঙ্গেসঙ্গে জবাব দিলেন, ‘অস্ত্রসমর্পণ? কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে সেগুলো সব জং ধরা, অকেজো অস্ত্র। আসল অস্ত্রগুলো তাদের কাছেই আছে। আমি অকেজো অস্ত্রও জমা দেব না। যে অস্ত্র দিয়ে আমি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি, মা-বোনের সম্মানরক্ষা করেছি, সে-অস্ত্র এখানে সমর্পণ করা অপরাধ। এমনকী একটা সুচ দিয়েও যদি কাউকে আঘাত করে থাকি, আমি সেটাও জমা দেব না।’

দৃঢ়চেতা গোপালের মুখের ওপর কোনো কথা সেদিন গান্ধীজি বলতে পারেননি। হয়তো, মনে মনে তারিফই করেছিলেন— ‘বাপকা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া!’

গান্ধীর সুরক্ষায় সশস্ত্র গোপাল

কিছুদিন পরের ঘটনা।

গান্ধী তখনও কলকাতায়। আছেন সেই বেলেঘাটাতেই। সঙ্গী সেই সুরাবর্দি। গান্ধীর সঙ্গে সুরাবর্দির ঘনিষ্ঠ অবস্থান আর হিন্দু যুবকরা মেনে নিতে পারছিল না। ফলত, আবার গান্ধীজির শিবির আক্রমণ করল তারা। তারা ক্ষুব্ধ ছিল এই কারণে যে, গান্ধীজি হিন্দু যুবকদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করলেন। কিন্তু, মুসলমান গুন্ডাদের একটি কথাও বললেন না। এই দ্বিচারিতার জবাব দিতে তাঁরা একদিন আচম্বিতে বোমা ছুড়লেন গান্ধীজির শিবিরে। হিন্দু যুবকরা গলা উঁচিয়ে বলে গেল, ‘শিবির গোটান। নইলে আবার বোমা পড়বে।’ শিবিরের প্রাত্যহিক প্রার্থনা রামধুন বন্ধ হয়ে গেল। সুরাবর্দির পুলিশ, গোর্খা রেজিমেন্ট কেউই নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে পারছিল না।

শেষমেষ গান্ধীজির আহ্বান এল গোপালের কাছেই। গোপাল বললেন, ‘বাপুজি, আমি আপনাকে সুরক্ষা দেব। তবে, দুটি শর্তে।’

গান্ধীজি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন গোপালের মুখের দিকে। এমনভাবে তো সুভাষও কোনোদিন কথা বলেনি তাঁর মুখের ওপর। গোপাল বললেন, ‘প্রথম শর্ত হল, সুরাবর্দির জিহাদি পুলিশসহ পুরো সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, আপনাকে লিখে দিতে হবে, আমার ছেলেরা সশস্ত্র অবস্থায় গান্ধীজির শিবির পাহারা দেবে এবং প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ করবে। এমনকী প্রয়োজনে তারা তাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন: ‘কি অদ্ভুত! যিনি অহিংসার পূজারি, যিনি মার খেলে, অত্যাচারিত হলে তা সহ্য করার পরামর্শ দেন, তিনি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপালকে শর্ত মেনে অস্ত্র প্রয়োগের কথা লিখেছিলেন। গোপালের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি এই অনুমতিপত্রটি একসময় হারিয়ে ফেলেন। তাঁর

নিজের ভাষায় এটি “হেবী লস”। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক অ্যান্ড্রু হোয়াইটহেডকে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি এই ঘটনাটি জানিয়েছিলেন।’

কলকাতা দাঙ্গার ইতিহাসে বহু গবেষকই দাঙ্গাবাজ মুসলমান গুন্ডাদের রুখতে হিন্দু যুবকদেরও ‘গুন্ডা’ বলেই তকমা দিয়েছেন। গোপাল মুখোপাধ্যায় আজও বামপন্থীদের চোখে ‘সমাজবিরোধী এবং গুন্ডা’। তাতে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সম্মানহানি হয়নি। কারণ, যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন, পশ্চিমবঙ্গ গঠনের গোটা কৃতিত্বটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক এক বামুনের। আর, সেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার দায় নিয়ে সেদিন যিনি নিজের প্রাণটুকুকে বাজি রেখেছিলেন, তিনিও এক বাঙালি বামুন, তাঁর নাম গোপাল মুখোপাধ্যায়, ওরফে গোপাল পাঁঠা। বউবাজারে গোপাল পাঁঠার আদি ও অকৃত্রিম বাঙালি পাঁঠার দোকানের সামনে গেলেই ইতিহাস জানা বাঙালির তাই মাথা নীচু হয়ে আসে ওই ‘গুন্ডা’র প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে।