দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতা

সুজিত রায়

দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতা

চতুর্দিকে শোর উঠেছে, এবার মহা দাঙ্গা হবে,

ঘৃণার খাপে লুকিয়ে রাখা, সব তলোয়ার নাঙ্গা হবে।…

নেতার, পিতার, সব বিধাতার, ঘর যত সব ভাঙ্গা হবে,

নানান মতের রক্ত স্রোতে, মাঠ-ঘাট-হাট, গঙ্গা হবে।…

জগত জুড়ে সুর জুড়েছে— মস্ত বিরাট দাঙ্গা হবে,

রাম-রহিমের রক্তে রঙিন— সাত সমুদ্র রাঙ্গা হবে।…

প্রতি দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত, প্রস্তুত হও— পাঙ্গা হবে,

মনের বনে পালিয়ে বেড়ানো সব পশুরা চাঙ্গা হবে।…

প্রতি শিরোনামে, খবরের নামে, এক বারতা— দাঙ্গা হবে,

বে-রস কাগজে অলস মগজে ধর্ষণ! সতী সংজ্ঞা হবে।…

—কবি সাব্বির আহমেদ

.

‘ভারত যদি রক্তপাত চায় তবে সে তা গ্রহণ করতে পারে—… যদি রক্তপাতের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা অহিংসা তত্ত্বেও ঘটবে।’

—লর্ড ওয়াভেলকে মহাত্মা গান্ধী, ১৯৪৬-এর ২৭ অগাস্ট

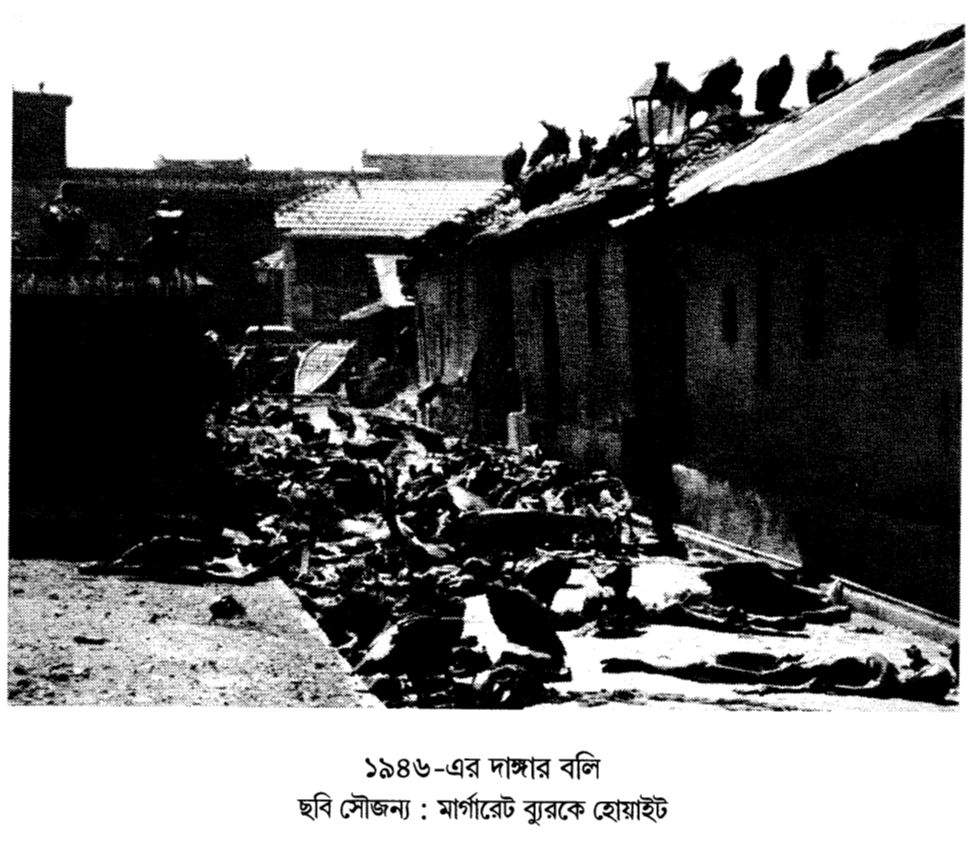

১৯৪৬-এর দাঙ্গার বলি – ছবি সৌজন্য : মার্গারেট ব্যুরকে হোয়াইট

সেদিনও সূর্য উঠেছিল।

ভোরের রক্তিম সূর্য।

বেলা গড়ালে ছড়িয়েছিল সোনালি রোদ। মুঠো মুঠো সোনার মতো।

কিন্তু তখনও শহর কলকাতা জানত না, একটু পরেই সেই সোনা রোদে ভাসবে ঘন লাল রক্তের স্রোত।

তখনও জানত না শহর কলকাতা, রাজপথে ভিড় জমাবে পক্ষ বিস্তারকারী শকুনের দল।

তখনও জানত না কলকাতা শহর, সে হারিয়েছে এক গর্বের শহরকে— সেই মানবিক কলকাতাকে।

.

২৬ অগাস্ট, ১৯৪৬।

শহরের আনাচেকানাচে ঘুরছেন মার্গারেট ব্যুরকে হোয়াইট তাঁর ক্যামেরা হাতে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকার ফোটোগ্রাফার হিসেবে। কলকাতায় পা রেখেছেন যখন, তখনও কলকাতা শহরের রাজপথে, অলিতেগলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শয়ে শয়ে মৃতদেহ। কড়া সূর্যালোক আর তীব্র দাবদাহে পচে গলে শুকিয়ে কঙ্কালসার! মৃত মানুষের গলিত শবের পূতিগন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। নিশ্বাস নেওয়া দুষ্কর। দুষ্কর বমনোদ্রেককে রোখার। আকাশের সূর্য ঢেকেছে কালো চিলের ডানায়। মৃতদেহর শহরের নিস্তব্ধতা ভেঙেছে শকুনের কর্কশ কলকণ্ঠ। জায়গায় জায়গায় তাদের মহাভোজের জটলা। তীক্ষ্ণ কঠিন বাঁকা ঠোঁটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে শবদেহের গলিত মাংস!

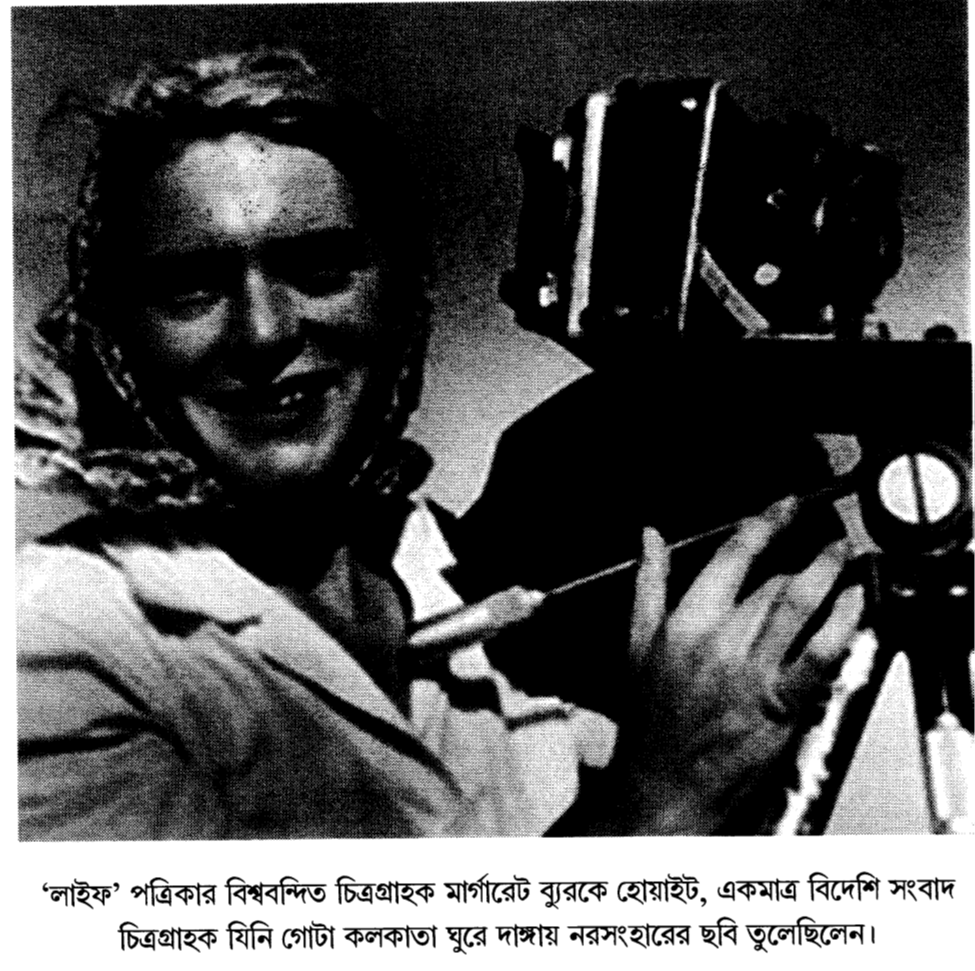

‘লাইফ’ পত্রিকার বিশ্ববন্দিত চিত্রগ্রাহক মার্গারেট ব্যুরকে হোয়াইট, একমাত্র বিদেশি সংবাদ চিত্রগ্রাহক যিনি গোটা কলকাতা ঘুরে দাঙ্গায় নরসংহারের ছবি তুলেছিলেন।

মার্গারেট ছবি তুলছেন। নাক-মুখ বন্ধ মোটা রুমালে। শকুনের পালকে হঠাতে হঠাতে হাঁটছেন মার্গারেট আর ভাবছেন, আর ক-দিন আগে যদি আসতে পারতেন! হয়তো অনেক ভালো ছবি তোলার সুযোগ পেতেন। কলকাতা শহরের এই ভয়াবহ সন্ত্রাসের আরও নগ্ন ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারতেন নিজের ক্যামেরায়।

এই তো বছরখানেক আগেই পৌঁছেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানির বুকেনভাল্ড (Buchenwald)-এ, যে শহর বিখ্যাত ছিল নাতসি হিটলারের কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জন্য। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বীভৎসতা মার্গারেটকে ব্যথিত করলেও তাঁকে পীড়িত করে তুলতে পারেনি বলেই বিশ্ববাসী দেখেছিল— হিটলারের নৃশংসতার স্তর ছিল কতখানি নির্মম, কতখানি ক্রূর। যন্ত্রণাটাকে দূরে সরাতে ক্যামেরার লেন্সে চোখ পেতেছিলেন। পরে লিখেছিলেন— ‘Using a camera was almost a relief. It interposed a slight barrier between myself and the horror in front of me.’

কলকাতার রাজপথে মৃতদেহ আর চিল-শকুনের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে মার্গারেটের চোখে ভাসছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সেই হরর, যার বাংলা প্রতিশব্দ বোধ হয় সত্যিই হয় না। তাঁর চোখে ভাসছিল বিধ্বস্ত রাশিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ের পরেও যার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলি যুগ।

এই সেই মার্গারেট, যার ডাকনাম ম্যাগি— যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভূমধ্যসাগরে টর্পেডো হানার ছবি তুলেছেন, যাঁর চপার ভেঙে পড়েছে সমুদ্রে, তারপরেও জীবন নিয়ে ফিরেছেন লাইফবোটে। সেই ‘Maggie the industructable’ প্রথমবার এলেন কলকাতায় বীভৎস দাঙ্গার ছবি তুলতে।

পাঁচ-পাঁচটি ক্যামেরা, বাইশটি লেন্স, চারটি ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক, ৩০০০ ফ্ল্যাশ-বালব ছিল যাঁর নিত্যসঙ্গী সেই মার্গারেট তুললেন কোন ছবি? নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর স্বখ্যাত সাংবাদিক সোমিনী সেনগুপ্ত লিখেছেন,

She was one of the most effective chroniclers of the violence that errupted at the 1947 independence and partition of India and Pakistan and whose photographs were gut-wrenching and staring at them you glimpse the photographer’s undaunted devine to stare down horror. She recorded streets littered with corpses, dead victims with open eyes and refugees with vacant eyes.

মার্গারেট তথা ম্যাগির মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মৃতের শহরে হাঁটছেন— deadmen’s city ।

.

১৬ অগাস্ট, ১৯৪৬।

সাতসকালেই আছড়ে পড়েছিল ঝড়! দাঙ্গার ঝড়। একতরফা সন্ত্রাসের ঝড়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্র আহ্বানে Direct Action তথা প্ৰত্যক্ষ সংগ্রামের ঝড়। সংগ্রাম নয়— সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষকে খুনের লালসা, সংখ্যাগুরু নারী ধর্ষণের লালসা, শিশুহত্যা, লুঠপাটের লালসার ঝড়।

টানা চারদিন সরকারি মতে। বেসরকারি মতে টানা দশদিন। নবজাতকের রক্তে স্নানাসিক্ত কলকাতার ৭ হাজার মানুষের প্রাণনাশ লাঠি, বল্লম, টাঙি, দা, কুড়ুল, ভোজালি, তরোয়ালের উন্মত্ত হাঙ্গামায়। আহত ২৪ হাজার। অনেকেই মৃত্যুর অপেক্ষায়। বস্তির-পর-বস্তি পুড়ে খাক। দোকানের-পর- দোকান, অট্টালিকার-পর-অট্টালিকা ভাঙচুর, দখল। আইনের শাসন লুপ্ত। রাস্তায় পুলিশ নেই, সেনাবাহিনী নেই। দমকল, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের বিকট চিৎকার নেই। যেন গোটা শহরে নেমে এসেছে অঘোষিত কারফিউ। দোকানপাট বন্ধ। বাজারহাট নিস্তব্ধ। মানুষের পেটে ভাত নেই। তৃষ্ণার জল নেই। সবাই অপেক্ষমাণ— কিছু-একটা ব্যবস্থা হবে। ফুরোয় মুখের ভাষা। আশায় বাঁচে চাষা। ভিতরে-বাইরে নিরাশার পৃথিবীতে নিরর্থক জীবনের যাপনচিত্র। শিশুর চিৎকার। আর্তের গোঙানি। ধর্ষিতা মায়ের শীৎকার। বৃদ্ধার গভীর শ্বাসধ্বনি। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে হুংকার রব— লড়কে নেহি, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান।

মার ডালো, মার ডালো

‘মার ডালো, মার ডালো! কাফের লোগোঁকো খতম করো!’

স্লোগানটা সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল। তবে, শহর জুড়ে নয়। সংগঠিত, সুসংহত জনগোষ্ঠীর চেহারা তখনও চোখে পড়েনি। বিক্ষিপ্তভাবে আওয়াজ আসছিল বিভিন্ন এলাকায়।

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ছিল, একতরফাভাবে হিন্দু এলাকায় বা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো সংখ্যাগুরু ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর আক্রমণ শুরু হয় সূর্যোদয়ের আগেই— ভোর সাড়ে চারটে থেকে। তখনও শহর কলকাতার ঘুম ভাঙেনি।

আক্রমণকারীদের প্রথম জমায়েত নজরে আসে উত্তর কলকাতার মানিকতলায়। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, বল্লম, তরোয়াল, টাঙি, কাটারি। গোটা জমায়েতটিই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সম্ভবত অনতিদূরের রাজাবাজার থেকেই দল বেঁধে জমায়েত করেছিল আক্রমণকারীরা। এদের লক্ষ্য ছিল সংখ্যাগুরুদের দোকান বন্ধ করা। মানিকতলা বাজারে সবজিওলা, মাছওলাদের বসতে না দেওয়া। যারা দোকান খোলেনি, বাজারে বসেনি, তাদের ওপর আক্রমণের প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু, যারা প্রশ্ন করেছে— কেন? দোকান খুলব না তো খাব কী?’— লাঠির ঘা পড়েছে তাদেরই মাথায়। সরকারি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, মানিকতলা থেকেই গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে শিয়ালদা এবং শিয়ালদার আশেপাশে। প্রথম ছুরির ঘা খান এক মুসলিম কাঠমিস্ত্রি— নূর মহম্মদ। মুসলিম লিগের আক্রমণকারী জেহাদি জনতাই জাতভাইয়ের পেটে ছুরি চালায়। তাঁকে যখন মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করা হয়, তখন ঘড়িতে সকাল ৭টা ১৫। তাঁর অপরাধ, তিনি কেশব সেন স্ট্রিটের দোকান বন্ধ করতে রাজি হননি।

দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার রেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের কোনো ভূমিকা ছিল না। ফলত, দ্রুত শহরে গুজব ছড়াতে থাকে। মুসলমান আক্রমণকারীদের ছোটো ছোটো জমায়েত হতে শুরু করে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, বউবাজার স্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোড, শিয়ালদহ জংশনে। জমায়েতে একজন মানুষের হাতও সেদিন অস্ত্রবিহীন ছিল না।

এরপর একের-পর-এক খবর আসতে থাকে।

সকাল ৭.৩৫। মেডিক্যাল কলেজে ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক হিন্দুকে ভরতি করা হল। সকাল ৯টায় ফের তৎকালীন ক্যাম্পবেল, বর্তমানে নীলরতন সরকার হাসপাতালে। এবারও আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন হিন্দু। তার আগে সকাল ৭.৩৫ মিনিটেই কারমাইকেল হাসপাতালে, বর্তমানে নাম আরজিকর হাসপাতালে ভরতি হলেন আর এক হিন্দু। তাঁর আঘাত মাথায়।

অর্থাৎ, আক্রমণ ছড়াচ্ছে এবং আক্রমণকারীদের লক্ষ্য এক হিন্দুদের খতম করো।

বেলা যত গড়াচ্ছে— সূর্যের তাপ তত বাড়ছে। গোটা কলকাতা শহরের আকাশ থেকে বেলা দশটাতেই যেন আগুন ঝরছিল সেই ১৬ অগাস্টের কালান্তক ক্ষণগুলিতে।

সকাল ৮.২৫-এ খবর এল— সংঘর্ষ শুরু হয়েছে টেরিটি বাজারে। ৮.৩০ মিনিটে লোয়ার চিৎপুর রোডে দু-পক্ষ মুখোমুখি। সকাল ৯টা— শিয়ালদা অঞ্চলের অলিতেগলিতে চরম উত্তেজনা। সকাল ৯.১২ মিনিট। দেখতে দেখতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল মল্লিকবাজার এলাকায়। একের- পর-এক নিরপরাধ হিন্দুর রক্ত ঝরছে আক্রমণকারী মুসলিম লিগ সমর্থকদের ভয়াবহ আক্রমণে।

ব্রিটিশ লেখক লিওনার্ড মোসলে তাঁর গ্রন্থ The Last Days of the British Rule-এ লিখে গেছেন: ১৬ অগাস্ট সকালের আলো ভালো করে ফোটার আগেই হাওড়া থেকে একদল সংখ্যালঘু গুন্ডা লাঠি, ছুরি, লোহার রড নিয়ে কলকাতায় পা রাখে। যত দোকান খোলা রেখেছিল, ওই গুন্ডাবাহিনী তাদের ব্যাপক মারধর করে, ছুরিও মারে।

রিপন স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট জুড়ে সশস্ত্র মুসলমান যুবক বাহিনী। তাদের লাঠিতে রক্ত। ছোরায় রক্ত। জামায়, লুঙিতে রক্তের ছোপ স্পষ্ট। মুখে চিৎকার— ‘নারা-এ-তকবির-আল্লা হু আকবর’! এতক্ষণে ছুরিকাহত সংখ্যা বেড়েছে অনেক। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে মরণাপন্ন আক্রান্ত হিন্দুরা। তৎকালীন কলকাতা পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী সকাল সোয়া ন-টার পর থেকেই সংঘর্ষের খবর, আক্রমণের খবর আসতে শুরু করে কন্ট্রোল রুমে। মুহুর্মুহু টেলিফোন বাজছিল। আর দূরভাষিক রিসিভারে ভেসে আসছিল সেই একই আর্ত চিৎকার— ‘বাঁচান আমাদের বাঁচান!’

সকাল সাড়ে ন-টা নাগাদ রক্ষক পুলিশই ভক্ষকের হাতে আক্রান্ত হল। সংখ্যালঘু জনতার এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে ফেলল বটতলা থানা। তারা থানার ভিতর ঢুকে যথেচ্ছভাবে লুঠতরাজ এবং ধ্বংস চালিয়ে ফিরে গেল যখন, তখন থানার পুলিশ কর্মচারীরাই ঠকঠক করে কাঁপছে। লালবাজার থেকে সশস্ত্র পুলিশ তখনও এসে পৌঁছায়নি।

সকাল ১০টা। দমদম থেকে খবর এল দমদম রোডে মুসলমানদের আটকাতে নেমে পড়েছে এলাকার হিন্দুরাও। কত আর মার খাবে নিঃশব্দে! উত্তর কলকাতার খালপাড়, যেখানে অবাঙালি হিন্দু খেটে খাওয়া মানুষের বস্তি সারে সারে, সেখানেও মানুষ রাস্তায় নেমেছে হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই নিয়ে। কোনোভাবেই তারা মুসলমান গুন্ডাদের ছুঁতে দেবে না পরিবারের নারী ও শিশুদের। গড়পার, যুগীপাড়া এবং আশেপাশে ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দুরা ভয় কাটিয়ে পথে নেমেছে। মারতে নয়— নিজেদের মৃত্যু রুখতে। আক্রমণ নয়— আত্মরক্ষা করতে। স্ত্রী-মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে।

বেলা এগারোটার পর সন্ত্রাস ভয়াবহ হয়ে ওঠে। মুসলমান আক্রমণকারীরা বেছে বেছে হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ শুরু করে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাগবাজারে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের বাড়ি। অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আক্রমণ করা হয়। শোভাবাজারে বেশ কিছু হিন্দু মানুষ ভয়াবহভাবে ছুরির আঘাতে আহত হন। নারকেলডাঙায় হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বসবাসের এলাকাতেও হিন্দুরা চেনাজানা মুসলমান পড়শির হাতে আক্রান্ত হন।

রাজাবাজারের মুসলমান বাহিনী ভাগে ভাগে ছড়িয়ে পড়ে হ্যারিসন রোড, বিবেকানন্দ রোড, হেদুয়া বাজার, চিৎপুর রোড, কলেজ স্ট্রিট, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। বিবেকানন্দ রোডের বিখ্যাত দোকান কমলা স্টোর্স যথেচ্ছভাবে লুঠপাট করে মুসলমানরা। বহু জায়গায় বন্ধ দোকানের দরজা ভেঙে লুঠ করা হয়। বাধা পেলে নেমে আসে একের ওপর এক-শোজনের আক্রমণ। কে কাকে মারছে, কে কোথায় মরছে— নির্দিষ্টভাবে কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। একদল যখন মারতে উদ্যত, অন্যদল তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর টিকিও দেখা যায়নি শহরের কোথাও।

টালা ব্রিজ, গ্যালিফ স্ট্রিট, শ্যামবাজারে হিন্দুদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল ইট-পাথর। বাড়ির ছাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে তারা প্রতি- আক্রমণ হেনে ঠেকিয়েছিল মুসলমান গুন্ডাবাহিনী তথা দাঙ্গাবাজদের। কিন্তু, রক্তের হোরিখেলা বন্ধ হয়নি। বরং, তা দ্রুত বহমান হয়েছে গোটা শহরের বুকে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে।

এসবের মধ্যেই প্রথম মর্মান্তিক এবং প্রত্যক্ষ হত্যার খবর মিলল ধর্মতলা থেকে। জনৈক বিচারক শ্রীব্যানার্জি তাঁর বাড়ির সামনে একটি বাচ্চা হিন্দু ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণকারীদের চোখে পড়ে যান। যে তরোয়াল ওই শিশুটিকে দু-ভাগ করে দিতে চেয়েছিল, তারই কোপ পড়ে বিচারপতির ওপর। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁর মৃতদেহ মাড়িয়ে আক্রমণকারীরা রক্তাক্ত পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায় পরবর্তী রাস্তার দিকে।

লুঠতরাজ-খুনখারাবি দিনভর

তৎকালীন কিছু কিছু নথিপত্রে দেখা গেছে, ১৬ অগাস্টের দাঙ্গার ঘটনাগুলো খুব মারাত্মক ছিল না। সংগঠিত এবং সুসংহতও ছিল না। বিশেষ করে দুপুর পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির।

দুপুরের পর মনুমেন্ট ময়দানে মুসলিম লিগের সভায় লিগ নেতারা বিশাল সমাবেশকে উত্তেজিত করে তোলার পরেই মুসলিম আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমাবেশে লিগ নেতাদের বক্তব্যের ভাষা ছিল কদর্য রকমের সাম্প্রদায়িক ও উসকানিমূলক। সে-বিবরণে আমরা পরে আসব। কিন্তু, এটি বাস্তব, ময়দানের ওই সভাই মুসলমান আক্রমণের তীব্রতাকে উসকে দিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করেছিল ১৬ অগাস্টের বিকেলে।

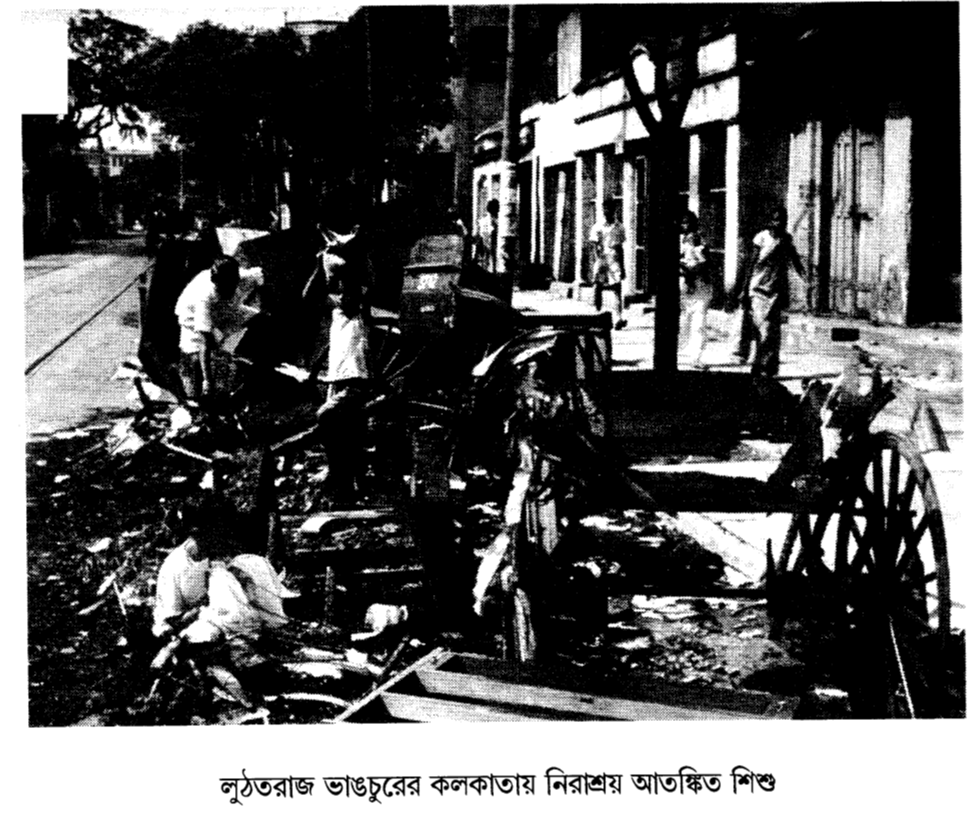

লুঠতরাজ ভাঙচুরের কলকাতায় নিরাশ্রয় আতঙ্কিত শিশু

সকাল থেকে শহরের আনাচেকানাচে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের পর সংখ্যালঘু জনতার লক্ষ্য ছিল ময়দানের সভায় যোগ দেওয়া। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হেঁটে আসা মুসলিম মিছিলগুলি সভায় যাওয়ার পথে রাস্তার দু-ধারের দোকানপাট, বাড়িঘরদোরের ওপর আক্রমণ চালাতে চালাতে এগিয়েছে। সকাল থেকে ধ্বংসের শিকার হয়েছে লোয়ার সার্কুলার রোড আর আপার সার্কুলার রোডের আশপাশের এলাকা। দুপুরের পর ধ্বংসাত্মক মিছিল এগিয়েছে বউবাজার, গড়পার, ষষ্ঠীতলা, নারকেলডাঙা, বেলেঘাটা, মৌলালি, এস এন ব্যানার্জি রোড, ধর্মতলা এলাকায়। এর মধ্যে দুপুরেই নারকেলডাঙা মেন রোডে পাঁচজন সংখ্যাগুরু ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করে দাঙ্গাবাজরা। বউবাজারের সোনার দোকান, কাঠের দোকান, ধর্মতলার লাইট হাউস সিনেমা হল, বেঙ্গল ক্লাব, কমলালয় স্টোর্স, ওয়াছেল মোল্লার বিখ্যাত দোকান— কোনোটাই রেহাই পায়নি আক্রমণকারীদের হাত থেকে। কে সি বিশ্বাসের বন্দুকের দোকানে একটা বন্দুকও আক্রমণের পর পাওয়া যায়নি। কমলালয় স্টোর্স পুরোপুরি ফাঁকা করে দেয় লুঠেরারা। চাঁদনি চক বাজার, বাটার জুতোর দোকানে অবশিষ্ট ছিল না কিছুই। অবাধে লুঠতরাজ এবং সেইসঙ্গে হিন্দু খুনের যে নজির সেদিন মুসলমান দাঙ্গাবাজরা গড়েছিল তা সহজেই প্রমাণ করে, শুধুই হিন্দু-বিদ্বেষকে চরিতার্থ করা নয়, মুসলিম লিগের আশকারায় প্রতিপালিত মুসলমান জনগণের লক্ষ্য ছিল লুঠতরাজ— সোনাদানা, নগদ অর্থ, জামাকাপড় এবং হাতের সামনে যেখানে যা পাওয়া যায়।

এত নির্লজ্জ দাঙ্গাবাজ সম্ভবত কলকাতা শহর এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি। তারাচাঁদ দত্ত লেনে একটি ময়দার কারখানায় ঢুকে সমস্ত হিন্দু শ্রমিকদের হত্যা করেছিল দাঙ্গাবাজরা। তার পরেও রক্তমাখা হাতে তারা বস্তা বস্তা ময়দা লুঠ করে। এতটাই নিম্নমান ও রুচির দাঙ্গাবাজ ছিল ওই অমানবিক দানবীয় লুঠেরারা। দিন যত গড়াচ্ছিল, দানবদের অত্যাচারও বাড়ছিল সেই গতিতে। দাঙ্গাবাজরা বিভিন্ন রাস্তায় ইট, কাঠ, বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে যাতে পুলিশ বা হিন্দু নেতাদের গাড়ি ঢুকতে না পারে। ওইসব ব্যারিকেডের মুখে আটকে পড়া হিন্দুদের সাইকেল, ঘড়ি, টাকার ব্যাগ এমনকী সবজিবাজারও কেড়ে নেয় সংখ্যালঘুরা। একটার- পর-একটা মারণাত্মক শোভাযাত্রা গোটা শহরকে অচল করে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় বাস-ট্রাম-ট্যাক্সির চলাচল। ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁরাও সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যান। ফলত, রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে পড়ে। রাস্তার পাশের ঘরবাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ হয়ে যায়। এমনকী ভয়ে কেউ জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে কী হচ্ছে তা দেখার সাহসও দেখাচ্ছিলেন না। ধর্মতলা স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি স্ট্রিট, ‘দ্য স্টেটসম্যান’ অফিসের সামনে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ— ধর্মতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থল— এইসব অতিব্যস্ত এলাকাগুলিতেও শুধু সংখ্যালঘুদের মিছিল আর স্লোগান ছাড়া কিছু চোখে পড়ছিল না, কানে শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, শহরটির দখল নিয়েছে সংখ্যালঘুরাই। সংখ্যাগুরুরা সব শহর ছেড়ে পালিয়েছে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

গোটা শহরের সমস্ত রাস্তায় সেদিন ছড়িয়ে ছিল শুধুই পাথর আর ইটের টুকরো। আর, মানুষের লাশ। কোনো লাশের ধড় আছে, মুন্ডু নেই। কোথাও মুন্ডু আছে, ধড় নেই। কোথাও পড়ে আছে কাটা হাত, কোথাও পা। কেউ কেউ লাশের পাহাড় লুকিয়ে ফেলতে একটার-পর-একটা চাপিয়ে দিয়েছে পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়িতে। সেই লাশের পাহাড় থেকে কোথাও উঁচিয়ে আছে একটা হাত— যেন বাঁচার শেষ আকুতি জানাচ্ছে সেই বিচ্ছিন্ন হাত। কোথাও-বা ঝুলছে রক্তাক্ত পা। কোথাও কোনো মহিলার অনাবৃত দেহ।

দক্ষিণ কলকাতায় সংঘর্ষ শুরু হয় বিকেল তিনটের পর। কালীঘাট ট্রামডিপো এবং রসা রোড এলাকায় দু-পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। এইসব এলাকায় শিখ এবং হিন্দুর যৌথ প্রতি-আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে পারেনি মুসলিম লুঠেরারা।

তবে, হাওড়া শহরের বহু এলাকা মুসলিম লিগের নেতা ও বিধানসভার সদস্য শেরিফ খানের হিংসাত্মক পরিচালনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। শালকিয়া, শিবপুর, কালীবাবুর বাজার, পঞ্চাননতলা ইত্যাদি হিন্দু এলাকায় আক্রমণ চলে যথেচ্ছ। কিন্তু, যেহেতু হিন্দুরা ছিল ঘরবন্দি সেহেতু মুসলিম এলাকাগুলি ছিল সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত।

রাত্রি ক্রমশ গভীর হলে ধীরে ধীরে শান্ত হয় কলকাতা শহর। তারপরেই হিন্দু পরিবার এবং বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জটলার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর খবর। সংখ্যায় অগণ্য। যদিও তা অসমর্থিত। কারণ, তখনও পুলিশ পথে নামেনি। দরজা খোলেনি লালবাজারের। একমাত্র দৌড়ঝাঁপ বেড়েছিল হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের। কারণ, আক্রান্তের আগমন যেন থামছিল না। তাঁদের কেউ কেউ তখনও বেঁচে। কেউ কেউ স্পটডেড।

ডেডমেন’স সিটি কলকাতায় বেঁচে যাওয়া হিন্দুরা তখনও জানেন না, পরের দিন কী হতে চলেছে!