অধ্যায়: উনিশ – প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেত

প্রবীর ঘোষ

অধ্যায়: ঊনিশ

প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেত বৈঠক

যে পদ্ধতির সাহায্যে আত্মাকে আহ্বান করে আনা যায় বলে পরামনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, সেই পদ্ধতিকেই ওরা এবং বিদেহী আত্মায় বিশ্বাসীরা বলেন ‘প্ল্যানচেট’ (Planchette)। আত্মার সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তিকে বলা হয় ‘মিডিয়াম (medium)।

বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই অস্তিত্বহীন আত্মাকে আনার ব্যাপারে অর্থাৎ প্ল্যানচেটের কার্যকারিতায়ও আদৌ বিশ্বাসী নন। পাশ্চাত্যে একসময় ‘প্ল্যানচেট চর্চা’ বানিজ্যিকভাবে সফলতা অর্জন করেছিল। প্ল্যানচেট চর্চ্চা ভারতে ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। এদেশে তন্ত্রের রমরমা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদেহী আত্মা আনার জন্য সাধারণত মিডিয়ামের সাহায্য নেওয়া হয়। এদের অনেকেই পেশাদার মিডিয়াম। মিডিয়ামের ওপর বিদেহী আত্মা ভর করে বলে এঁরা দাবি করেন।

মিডিয়াম বনাম জাদুকর

উনিশ শতকের শেষ দিকে প্ল্যানচেট নিয়ে নিউ-ইয়র্ক শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানচেটের ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছিল আদালত কক্ষে।

কাহিনির নায়িকা সম্ভ্রান্ত শ্রীমতী ডিস-ডেবার একজন অসাধারণ মিডিয়াম, বহু বিখ্যাত আত্মার যোগাযোগ মাধ্যম। প্ল্যানচেটের আসরে রাফায়েল, লিওনাদো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখ অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আত্মাকেই তিনি শুধু নিয়ে আসেননি, তাঁদের আত্মাকে দিয়ে ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছেন। শেক্সপিয়ারের আত্মা তাঁর প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছেন। শুনিয়েছেন আত্মার রচিত নতুন কবিতা। নিয়ে এসেছেন—অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শলেমন বা শার্লমেন-এর আত্মাকে। সাদা একটুকরো কাগজকে চার ভাঁজ করে শ্রীমতি ডিস-ডেবারের কপালে ছোঁয়াতেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেছে, আত্মা এসে লিখে রেখে গেছে। সাদা-পাতার রাইটিং-প্যাড প্ল্যানচেট চক্রে রেখে দেখা গেছে পাতার পর পাতা লেখায় ভর্তি করে গেছে আত্মারা।

নিউ ইয়র্কের ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শ তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কন্যার বিদেহী আত্মার অনুরোধে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে দানপত্রের দলিল করে অর্পণ করলেন। ওমনি মার্শের নিকট আত্মীয়রা ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে মার্শকে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন আদালতে।

ডিস-ডেবার এতে সামান্যতম বিচলিত তো হলেনই না, বরং, এই ঘটনাটিকে প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্থানীয় সমস্ত পত্রিকা এমন অসাধারণ মিডিয়ামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে নানা খবরে পাতা ভরাতে লাগল, সাংবাদিকদের কাছে ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন, তিনি এই মামলায় উকিল ছাড়াও দশজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিশারদের আত্মার পরামর্শ নিচ্ছেন। ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন—তিনি আজ পর্যন্ত আত্মাদের এনে যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার প্রতিটিই ঘটিয়েছেন নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায়।

আদালতে আরও অনেক ঘটনাই জানা গেল। জানা গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের প্রথম জীবনে নাম ছিল এডিথা শলেমন। জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কিন দেশের কেনটাকি প্রদেশে। বাবা ছিলেন বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জীবনযাপনের তাগিদে অনেককে নির্বিবাদে ঠকিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়েসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিমোর শহরে এডিথা নিজেকে হাজির করলেন এক লাস্যময়ী রমণী হিসেবে। প্রচার করলেন, তিনি হলেন ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-এর অবৈধ কন্যা। মা ছিলেন বহুবল্লভা নর্তকী লোলা। অমনি হৈ-হৈ পড়ে গেল, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এডিথার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো ফলাও করে।

এডিথা বিয়ে করলেন তরুণ যুবক ডাঃ মেসাণ্টকে। বছর ঘুরল না, এডিথা বিধবা হলেন। সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে সম্মোহন বিদ্যার বেশ রমরমা। এডিথা সম্মোহন বিদ্যা শিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটু লাস্য ও একটু কূটবুদ্ধি। পসার জমে উঠতে দেরি হলো না। এমনি সময় অভিজাত বংশের শ্রীডিস-ডেবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ডিস-ডেবারকে বিয়ে করে নিজেকেও অভিজাত মহিলা করে তুললেন এডিথা। হলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

এমনি সম্মোহন করতে করতেই একদিন সম্মোহনের আসরে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের শরীরে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটল। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেরা ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ। বিদেহী আত্মা হিসেবে সেদিন হাজির হয়েছিলেন মার্শেরই মৃত পত্নী। কণ্ঠস্বর না মিললেও, বাচনভঙ্গি যথেষ্ট মিলে গেল, সেইসঙ্গে মিলে গেল কথা বলার সময়কার কয়েকটি মুদ্রাদোষ। শ্রীমতী ডিস-ডেবারের ‘মিডিয়াম’-খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অভিজাত মহলে। নিত্য বসতে লাগল প্ল্যানচেটের আসর। মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জনদের বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতী ড্রিস-ডেবার।

একসময় শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মারাও হাজির হতে লাগলেন। বিশাল অর্থের বিনিময়ে অতীত দিনের শিল্পীদের বিদেহী আত্মা কয়েক দিনের মধ্যেই এঁকে দিতে লাগলেন ছবি। আরও যে-সব বিখ্যাত বিদেহী আত্মারা প্ল্যানচেট-চক্রে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা তো আগেই বলেছি।

গণ্ডগোল পাকাল মার্শের মৃত মেয়ের আত্মা এসে বাবাকে তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে বলায়। মেয়ে কীভাবে বলেছিলেন? শ্রীমতি ডেবার একটা সাদা কাগজ চার ভাঁজ করে ধরতেই শোনা গেল খস খস লেখার আওয়াজ। তারপর কাগজের ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল বাবাকে সম্পত্তি দানের আর্জি করেছেন মেয়ে। মার্শও দানপত্র করে দিলেন আদালতেও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের নামে প্রতারণার অভিযোগ এলো। অভিযোগ যাঁরা আনলেন, তাঁরা বলতে চাইলেন, শ্রীমতী ডিস-ডেবারের গোটা প্ল্যানচেটের ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে একটা ফাঁকি। আর, এই ফাঁকি প্রমাণ করতে আদালতে হাজির করা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)।

আদালতে একদিকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী মিডিয়াম ডিস-ডেবার অন্য দিকে বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজ, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে কার্ল এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে দেখালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতী ডিস-ডেবার এবং মাননীয় জুরিদের। কাগজটি এবার ডিস-ডেবারের হাতে দিয়ে বললেন ওটা চার ভাঁজ করতে। ডিস-ডেবার আর একবার কাগজটি পরীক্ষা করে চার ভাঁজ করলেন। জাদুকর কার্ল এবার কাগজটি নিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারেরই কায়দায় নিজের কপালে বসিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে বললেন, “কাগজটা এবার আমার কপালে চেপে ধরে থাকুন।” শ্রীমতী ডিস-ডেবার কপালে কাগজটা চেপে ধরলেও কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন; একসময় জাদুকর কার্ল বললেন, “এবার কাগজটা কপাল থেকে তুলে ভাঁজ খুলুন।”

ভাঁজ খুলতেই চমকে গেলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, ভেতরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, অবাক হলেন জুরিরা এবং সেইসঙ্গে অবাক হলেন শ্রীমতীর এই খেলা দেখেই এতদিন যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরাও।

জাদুকর কার্ল এবার একটা রাইটিং-প্যাড দেখালেন, প্যাডের সব পাতাই সাদা। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে একদিক ধরতে দিলেন এক সাংবাদিককে, আর একদিক ধরলেন নিজে। একটু পরেই খখস্ করে লেখার আওয়াজ পেলেন সাংবাদিক। আওয়াজ থামতে খবরের কাগজ থেকে প্যাডটা বের করতেই দেখা গেল প্যাডের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।

বিস্মিত জুরিদের ও দর্শকদের যখন কার্ল বললেন—এই দুটো খেলার কোনটাই আত্মার সাহায্যে ঘটানো হয়নি, ঘটানো হয়েছে কৌশলের সাহায্যে—তখন আদালত কক্ষ বিস্ময়ে হতবাক্।

জাদুকর কার্ল দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে নিজের গোপন কৌশলগুলো ফাঁস না করলেও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে আমিই ফাঁস করছি—শ্রীমতী চার ভাঁজ করা সাদা কাগজটা কার্লের হাতে দিতেই কপালে ঠেকাবার মুহূর্তে কার্ল তাঁর হাতে লুকিয়ে রাখা লেখায় ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজের সঙ্গে পালটে নিয়েছিলেন।

রাইটিং-প্যাডও বদলে নিয়েছিলেন ঠিক সময় ও সুযোগ মতো। প্যাডে লেখার খস্খস্ আওয়াজ তুলেছিলেন নিজের আঙুলের একটা নখকে ছুঁচলো করে মাঝামাঝি ফেড়ে রেখে।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের জেল হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল বিখ্যাত আত্মাদের আঁকা ছবিগুলো ছিল জাল।

উনিশ শতকের দুই সেরা মিডিয়া ও দুই জাদুকর

উনিশ শতকে আত্মার মিডিয়াম হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আইরা ইরাসটাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট (William Henry Davenport)। এঁরা দুই ভাই জন্মেছিলেন যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের বাফেলো শহরে। ১৮৫৫ সালে জন কোলস (John Coles) নামে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ও প্ল্যানচেট বিশেষজ্ঞ এই দুই ভাইকে নিউইয়র্কে নিয়ে আসেন। অতি দ্রুত জন কোল্স-এর সহায়তায় নিউইয়র্ক জয় করলেন ওঁরা। প্ল্যানচেটের আসরগুলোতে দু-ভাইকে দু-পাশে দুটো চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতেন দর্শকরা। একটা টেবিলের ওপর রাখা থাকত গীটার, ড্রাম, বিউগল, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি। দর্শকরা আত্মাকে আসার সহায়তা করতে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘটে যেত অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার। টেবিলের বাজনাগুলো আপনা থেকেই একে-একে বেজে উঠত। আলো জ্বালতেই দেখা যেত শক্ত করে বাঁধা দু-ভাই বসে রয়েছেন দু-দিকের দুই চেয়ারে অতএব এই ঘটনার পেছনে যে ওদের কোনও চতুরতা নেই, সেই বিষয়ে কারওরই কোনও সন্দেহ থাকত না। কখনো কখনো অদৃশ্য আত্মারা নেমে এসে টেবিলে টোকা মেরে আওয়াজ করে বিভিন্ন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই সময়ও দু-ভাই টেবিলে থেকে দূরে দুটো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দু-ভাইয়ের প্ল্যানচেট আরও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলো। নিউইয়র্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে। প্রতি শহরেই ওরা হাজির হতেন খাঁটি প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেবে। শহরে পৌঁছেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো মারফত শহরবাসীদের কাছে আবেদন রাখতেন—আপনারা শহরবাসীদের মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি করুন, যে কমিটির সদস্যরা আমাদের কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে আমরা কোনও কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করতে না পারি। তারপরও আমরা আত্মা নামাবো।

প্রতিটি শহরেই তৈরি হয়েছে কমিটি। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কমিটিই ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সত্যিকারের প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেব স্বীকার করে নিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয় শেষ করে দু-ভাই গেলেন কানাডায়। কানাডার প্রতিটি বড় শহরকেই একইভাবে মজালেন। তারপর পাড়ি দিলেন ইংলণ্ডে। ১৮৬৪-তে এলেন ইংলণ্ডে। ২২ সেপ্টেম্বর বসল এক অভূতপূর্ব প্ল্যানচেটের আসর। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির হলেন প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডাঃ জে. বি. ফার্গুসন। সেদিনের আসরে আত্মারা এসে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে গেল। ইংলণ্ডের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলো রোমঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। সেই সঙ্গে ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসনের মতামত—এরা দুজনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন খাঁটি মিডিয়াম। পরলোকগত আত্মাদের নিয়ে আসার ক্ষমতা এদের ঈশ্বরদত্ত।

এমন একটা জব্বর খবরে ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এ শহর ও শহর ঘুরে ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা এলেন চেলটেনহ্যাম শহরে। সেখানেও দুই ভাই একই ঘোষণা রাখলেন, শহরবাসীদের মধ্য থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তাদের মিডিয়াম ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন।

শহরবাসীরা যে কমিটি গড়লেন তাতে রাখলেন শহরের দুই শখের জাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক’কে (George Cooke)। দু’জনেই তখন বয়সে যুবক।

শহরের টাউন হলে প্ল্যানচেটের আসর বসল। হল ভর্তি। মঞ্চের পর্দা উঠতে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ফার্গুসন। আবেগপ্রবণ গলায় ঘোষণা করলেন, তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন উইলিয়াম হেনরি ও আইরা ইরাস্টাস-এর রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, যার দ্বারা তারা দু’-ভাই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারেন পরলোকের আত্মাদের।

দু’ভাই মঞ্চে আসার আগে হলের প্রতিটি দরজা ও জানলার পর্দা টেনে দেওয়া হলো, যেন বাইরের আলো না আসে। আহ্বান করা হলো শহরবাসীদের পরীক্ষা-কমিটিকে। কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন ম্যাসকেলিন ও কুক।

মঞ্চে এলেন দু’ভাই। দুজনের পরনেই কালো পোশাক, মঞ্চে নিয়ে আসা হলো আলমারি বা ওয়ার্ডরোবের মতো একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভেতরটায় আলমারির মতো কোনও তাক নেই। তবে দরজা রয়েছে। ক্যাবিনেটের ভেতরে পাতা হলো একটা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চের দু’প্রান্তে দু’ভাইকে বসিয়ে পরীক্ষকরা তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। বেঞ্চের মাঝখানে, দু’ভাইয়ের থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো শিঙা, ঘণ্টা, বেহালা, গীটার ইত্যাদি। ক্যাবিনেটের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো। নিভিয়ে দেওয়া হলো স্টেজের আলো, সারা হল জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতেই বেজে উঠল ঘণ্টা, শিঙা, বেহালা ও গীটার। তারপর আওয়াজ পাওয়া গেল ক্যাবিনেটের দরজা খোলার। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে ছিটকে এসে পড়ল স্টেজের ওপরে।

আলো জ্বালতেই দেখা গেল দু-ভাই একইভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় বেঞ্চের দু-কোণে বসে রয়েছেন। ওরা এমনভাবে বাঁধা যে, সামান্য নড়াচড়ারও উপায় নেই। হাতের নাগালের বাইরে রাখা বাদ্যযন্ত্রগুলো তবে বাজাল কে? কে-ই বা দরজা খুলে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলল? হলের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ, বিস্মিত, শিহরিত। এমন অসাধারণ খাঁটি আত্মার খেলা অচিন্ত্যনীয়। দুই ভাই সত্যিই অনবদ্য ‘মিডিয়াম’। একটু ভুল বলেছি, বিস্মিত ও শিহরিত হয়েছিলেন দুজন দর্শক ছাড়া আর সব দর্শকই। এই দুজন হলেন শহরের শখের জাদুকর ম্যাস্কেলিন ও কুক। ম্যাকেলিন স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, “গোটা ব্যাপারীই বুজরুকি। দুই-ভাই এতক্ষণ আপনাদের যা দেখালেন, সেটা কিছু কৌশল ও অভ্যাসের ফল, এর সঙ্গে বিদেহী আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই।”

ম্যাসকেলিন-এর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসন ও দুই মিডিয়ামের ম্যানেজার। তাঁরা বললেন, “যদি কৌশলেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, আপনিও এমনি ঘটিয়ে দেখান না।”

ঠিক কথা। অনেক দর্শকই সমর্থন করলেন কথাগুলো। ম্যাসকেলিন একটুও ঘাবড়ে তো গেলেনই না, বরং দীপ্ত কণ্ঠে আবারও ঘোষণা করলেন, “দেখুন, এই খেলা দেখাতে গেলে কৌশল ছাড়া অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আপনাদের কথা দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এদের সবগুলো ভৌতিক খেলাই ভূত ছাড়া করে দেখাব।”

ম্যাসকেলিন যদিও তিন মাস সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দুমাসের ভেতরই চেলটেনহ্যাম শহরবাসীদের সামনে হাজির হলেন ভূতহীন ভূতুড়ে খেলা দেখাতে। গোটা শহর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেল—ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড অন্ধকারের বদলে আলোতে ঘটিয়ে দেখাবেন এই শহরেরই দুই জাদুকর ম্যাকেলিন ও কুক।

ড্যাভোনপোর্ট ভাইদের খেলাগুলো আরও সুন্দর করে পরিবেশন করলেন এই দুই তরুণ জাদুকর। এমনকী দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকে ডেকে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে বসালেন। দর্শকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর হাতদুটি বেঁধে দেওয়া হলো দু’পাশে বসে থাকা ম্যাসকেলিন ও কুকের উরুর সঙ্গে। জাদুকর দুজন অবশ্য আগের মতোই আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা ছিলেন। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই শুরু হয়ে গেল বাজনা বাজা। একসময় ক্যাবিনেটের দরজা আপনা থেকেই গেল খুলে। দেখা গেল উৎসাহী দর্শকটি ও জাদুকর দুজন আগের মতোই বাঁধা রয়েছেন।

এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়েই তাদের খেলা শেষ করলেন না দুই জাদুকর। আগের বাঁধনের ওপর আবার নতুন করে দড়ি বেঁধে গালা দিয়ে শীলমোহর করে দিলেন দর্শকরা। দুই জাদুকরের চার হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো শুকনো ময়দা। এবার আপাতগ্রাহ্য কোনও কৌশল করার সুযোগ রইল না দু’জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করল। বাজনা থামতেই দরজা খুলে গেল, দুই জাদুকর আগের মতোই বসে আছেন। বাঁধনের শীলমোহর অটুট। চার হাতের চাপানো ময়দার একটুও তলায় পড়ে নেই।

ঐ অবস্থাতেই জাদুকরদের কথামতো ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটু পরেই জাদুকর দু’জন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ক্যাবিনেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চার হাতে ময়দা ঠিক তেমনই হাতেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ হতভম্ব দর্শকদের সামনে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এবার স্টেজে আনা হলো একটা কাঠের বাক্স। স্টেজে এসে দর্শকরা বাক্সটাকে ভালোমতো পরীক্ষা করলেন। বাক্সটার ভেতরে ঢুকে কোনোমতে হাত-পা গুটিয়ে বসলেন ম্যাকেলিন। ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হলো। তালাবন্ধ বাক্সটি দড়ি দিয়ে বেঁধে শীলমোহর করে দেওয়া হলো। শীলমোহর করা বাক্সটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই বেজে উঠলো ভেতরে রাখা ঘণ্টা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা গেল খুলে। দেখা গেল, ম্যাসকেলিন বসে রয়েছেন বাক্সের বাইরে। ম্যাকেলিনের অনুরোধে দর্শকরা এসে বাক্সটা পরীক্ষা করলেন। ডালার তালা তেমনই বন্ধ রয়েছে, অটুট রয়েছে বাঁধন আর শীলমোহর।

রাতের আঁধারে যে খেলা দেখিয়েছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা, তার চেয়েও অনেক বেশি গা-ছম-ছম, লোমখাড়া করা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে একদিনে শহরবাসীদের বিস্ময়ে পাগল করে ফেললেন, দুই শৌখিন জাদুকর।

পরবর্তীকালে এই দুই জাদুকর বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাঁদের অদ্ভুত জাদুর খেলাগুলো দেখিয়েছেন। তবে প্রতিটি প্রদর্শনীর আগেই দর্শকদের সামনে বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মার মিডিয়াম সেজে ঠক্বাজেরা যে-সব বুজরুকির আশ্রয় নিচ্ছেন ও লোক ঠকাবার খেলা দেখাচ্ছেন, সেগুলোই এখন আপনাদের সামনে কোনও ভূতের সাহায্য ছাড়াই করে দেখাচ্ছি।

অলৌকিক বিশ্বাসে কোনও কিছু দেখার যে রোমাঞ্চ ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের ‘অলৌকিক’ প্রদর্শনীতে ছিল, ম্যাস্কেলিন ও কুকদের খেলায় তা ছিল না। এই দুজন তো বলেই দিচ্ছেন, তাঁরা মিডিয়াম নন, লৌকিক কৌশলের সাহায্যে খেলাগুলো দেখাচ্ছেন। কৌশলগুলো ধরতে না পারলেও পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা, অতএব অলৌকিক মিডিয়ামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুই জাদুকরকে বছর দুয়েকের মধ্যে পিছু হঠতে হলো। মিডিয়ামদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখতে ভিড় বাড়তে লাগলেও দুই জাদুকরের ভূতহীন ভুতুড়ে খেলায় দর্শক কমতে লাগল।

বুজরুকির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তাদের প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন এই দুই জাদুকর ও ম্যাকেলিনের নবপরিণীতা বধূ।

লণ্ডনের বিখ্যাত ’কৃস্টাল প্যালেস’ থিয়েটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী জাদুর খেলা দেখাবার চুক্তিতে সই করলেন ম্যাসকেলিন। কৃষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর আগে একটা মফঃস্বল শহরে জাদু প্রদর্শনী চলছিল। সেই শহরের গির্জার পাদ্রী ওদের জাদুর খেলা দেখে ঘোষণা করলেন—ওরা শয়তান। মানুষ কখনও এমন অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে না।

খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। দু’দিন পরেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবার মুখে আক্রান্ত হলো থিয়েটার হল। বিশাল ক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই পাদ্রী সাহেবও হাজির ছিলেন দুই শয়তান নিধন করতে। সেদিন থিয়েটার হলের ম্যানেজার দুই জাদুকর ও নববধূকে ছদ্মবেশে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই বিশ্ব পেয়েছিল দুই মহান জাদুকরকে, বিশেষতঃ ম্যাসকেলিনকে, পৃথিবীর জাদুচর্চার ইতিহাসে যাঁর অসামান্য অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

প্ল্যানচেটের ওপর আঘাত হেনেছিল যে বই

ভৌতিক-চক্রের পেশাদার মিডিয়ামরা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ১৮৯১ সালে মিডিয়ামদের তাবৎ কৌশলের ওপর একটি বই প্রকাশিত হওয়ায়। বিশ্বের ভৌতিক-চক্রের মিডিয়ামদের ইতিহাসে এত বড় আঘাত আর সম্ভবত হয়নি। লেখক হিসেবে কোনও নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছিল— ‘জনৈক মিডিয়াম প্রণীত’। বইটির নাম—Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed—A Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums-by a Medium।

বইটির নাম বাংলায় অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়াবে—“এক ভৌতিক মিডিয়ামের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—প্রতারক মিডিয়ামদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়ামের লেখা।”

বইটিতে ভৌতিক মিডিয়ামদের সমস্ত রকম আত্মা আনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ছিল প্রতিটি কৌশলেরই ব্যাখ্যা। বিদেহী আত্মা নামিয়ে বোর্ডে, শ্লেটে বা কাগজে লেখানো, বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাওয়া, টেবিলের ওপর টোকা মেরে আওয়াজ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, টেবিল, চেয়ার বা অন্য কোনও কিছুকে শূন্যে তুলে দেওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা আত্মার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি মিডিয়ামদের ভৌতিক (?) কাণ্ড-কারখানা গুপ্ত কৌশলের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কী করে যে কোনও রকম বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নানা রকম বাজনা বাজিয়ে আবার বাঁধনের ভিতর ফিরে যেতে হয়।

বইটি প্রকাশিত হতেই পেশাদার লোক-ঠকানো মিডিয়ামদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তারা উদ্ধারের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে ও প্রকাশকের কাছ থেকে যতগুলো বই পেল সব কিনে পুড়িয়ে ফেলল। তবে, এই বই যেমন একদিকে পেশাদার মিডিয়ামদের আঘাত হেনেছিল, তেমনি, অন্যদিকে বইটি পড়ে কিছু কিছু লোক নিজেরাই মিডিয়াম বনে লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল।

ধোঁকাবাজ মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক চরিত্র বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিও (Harry Houdini) কিন্তু একসময় ওই বইটি পড়ে বন্ধনমুক্তি এবং আত্মা আনার নানারকম কৌশল রপ্ত করে তাঁর স্ত্রী বিয়াট্রিস-এর সহযোগিতায় দারুণ মিডিয়ামের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। পরবর্তী জীবনে হুডিনি অবশ্য মৃতের আত্মীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার নাম করে অর্থ লুটবার এই চেষ্টাকে অতি ঘৃণ্য বলে মনে করেন এই অতি লাভজনক এই খেলা তিনি যে শুধু দেখানোই বন্ধ রেখেছিলেন। মিডিয়ামদের বুজরুকির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

আঠারো বছর বয়েসে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁরই ঘাড়ে। হুডিনি তখন সদ্য মিডিয়াম রহস্যের বইটি পড়েছেন। ছোট ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে জাদু দেখিয়ে রোজগারে নেমে পড়লেন। জাদু কোম্পানির নাম দিলেন ‘হুডিনি ব্রাদার্স’। জাদুর খেলা হিসেবে হাজির করতে লাগলেন বন্ধনমুক্তির খেলা। ছোট ভাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে বাক্সটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি বাক্সটার সামনে একটা পর্দা টেনে দিয়ে মুখটুকু শুধু পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেখে গুনতেন “এক—দুই—তিন—” মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে নিয়ে যেতেন পর্দার আড়ালে, পরমুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মাথাটা বেরিয়ে আসত সেটা থিয়োডোরের মাথা। থিয়োডোর ঝটতি পর্দা সরিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হ্যারি হুডিনি তো কোথাও নেই! দর্শকরা এসে বাক্সের তালা খুলতেই দেখতে পেতেন বাক্সের ভেতর দড়িবাঁধা জোড়া হাতদুটি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন হ্যারি।

উনিশ বছর বয়েসে হ্যারি বিয়ে করলেন বিয়াট্রিস রাহনার’কে। বিয়াট্রিসদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দু’জনের আলাপ। সেই আলাপই গাঢ়তর হয়ে বিয়েতে পরিণত হলো। বিয়াট্রিস রাহনার হলেন, ‘বেসি হুডিনি’।

এবার নতুন জুটি তৈরি হলো— হ্যারি ও বেসি। পেট চালাবার তাগিদে হ্যারি ও বেসি পানশালাগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করতেন। পরে হুডিনি দম্পতি সার্কাসে যোগ দিলেন। সার্কাসে খেলা দেখাতে বেশিদিন ভালো লাগল না। এই সময় মাথায় এলো নতুন ফন্দি, বিদেহী আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হলে কেমন হয়? হ্যারি ও বেসি দু’জনেরই স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি ছিল প্রখর, অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ছোট ছোট শহর ও শহরতলিতে এবার হুডিনি দম্পতি হাজির হলেন ‘সাইকিক’ বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এবং আত্মার মিডিয়াম হিসেবে।

হ্যারি আগে থেকেই সেই সেই শহরের সমাধিক্ষেত্র ঘুরে সমাধিস্তম্ভের লেখাগুলো পড়ে শহরের মৃত লোকদের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতেন, সেই সঙ্গে ক্যানভাসার সেজে পানশালা, বিভিন্ন আড্ডা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতেন আরও নানা রকমের খবর। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকদেরও নিয়োগ করতেন। এরা বিভিন্ন পরিবারের নানা খবর যোগাড় করে দিত, সেই সঙ্গে প্রচার করে বেড়াত, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে হুডিনি দম্পতির কী কী অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আবার বাঁধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার নানা পদ্ধতির প্রয়োগে হ্যারি ও বেসি আগেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতএব আত্মায় ভর হওয়া মিডিয়াম হিসেবে বেসি যখন শহর আগন্তুক হয়েও বিভিন্ন পরিবারের অনেক গোপন খবর বলে যেতেন, অথবা শহরের বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানারকম তথ্য হাজির করতেন তখন প্রত্যেকেই এ-গুলোকে বিদেহী আত্মার কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। এরই সঙ্গে হ্যারি যখন চেয়ারে সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও নানারকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতেন, তখন বিস্মিত, শিহরিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয়জনদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এঁদের কৃপাপ্রার্থী হতেন। অর্থের বিনিময়ে কৃপা করতেন হুডিনি দম্পতি। পরবর্তীকালে হুডিনি দম্পতি এই লোক-ঠকানো মিডিয়ামের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

বন্ধনমুক্তির খেলায় নতুন নতুন কৌশল আছে জানা সত্ত্বেও দর্শকদের বিস্ময়ের সমা থাকত না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করে হ্যারি হুডিনির বন্ধনমুক্তির কৌশলগত ক্ষমতার পরিচয় রাখছি। সেইসঙ্গে এও বলে রাখি, হ্যারি কিন্তু তাঁর জীবনে এই ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলা দেখিয়েছেন বহুবার, বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে।

১৮৯৮ সালে শিকাগো শহরে পুলিশ বিভাগকে চ্যালেঞ্জ জানালেন হ্যারি হুডিনি —“আমাকে বন্ধ রাখার মতো কয়েদখানা শিকাগো শহরে তৈরি হয়নি।”

খবরটা পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতেই শিকাগো পুলিশ গ্রহণ করল সেই চ্যালঞ্জ। একগাদা সাংবাদিকের সামনে হ্যারি হুডিনির শরীর, পোশাক তন্ন তন্ন করে খানা-তল্লাশি করে হাত-পা বেঁধে পুরে দেওয়া হলো জেলের সেরা সেলটিতে।

১৯০০ সালের কথা। সে সময় লণ্ডনের ‘আলহামরা’ থিয়েটার হল যে কোনও শিল্পীর কাছেই মক্কা-মদিনা-কাশী- জেরুজালেম। আলহামরা থিয়েটার হলের কর্মকর্তা ডাণ্ডাস স্লেটার-এর সঙ্গে দেখা করলেন হ্যারি, দু-সপ্তাহের জন্য ওই হলে জাদু দেখাবার সুযোগ চাইলেন। স্লেটার বললেন, “তোমার ওই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার খেলাগুলোর যা বর্ণনা দিলে, তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। তুমি যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজের হাত-দুটো মুক্ত করতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দু-সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে দেব।”

স্লেটারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হ্যারি। দুজনে গেলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেলভিন-এর কাছে। স্লেটারের মতো নামী-দামী লোককে আসতে দেখে এবং আসার কারণ শুনে মেলভিন হ্যারি হুডিনিকে বললেন, “আমার হাতকড়ার মুখোমুখি হয়ে তুমি বড়ই ভুল করেছ। এ তোমার জাদু দেখাবার হাতকড়া নয়। তাছাড়া চাবিটা থাকবে আমার কাছে।”

হ্যারি হাসলেন। বললেন, “দেখাই যাক না, এতেও জাদু দেখাতে পারি কিনা!

মেলভিন এবার হ্যারির দুটো হাত একটা থামের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এসে হাতকড়া আটকে দিয়ে স্লেটারকে বললেন, “ও এখানে থাক, চলুন আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে ওকে মুক্ত করা যাবে।”

মেলভিন ও স্লেটার কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, তাঁদের পাশে এসে হাজির হয়েছেন হয়েছেন হ্যারি হুডিনি।

এরপরে কী হয়েছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? ফল হয়েছিল এই, হ্যারি একদিকে যেমন ‘আলহামরা’ হলে দু-সপ্তাহের জন্য জাদু দেখাবার সুযোগ পেলেন আর একদিকে তেমনি পেলেন অসামান্য প্রচার—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়াও হার মেনেছে মার্কিন মুল্লুকের তরুণ জাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। ঘটনাটা আরও একটু গড়িয়ে ছিল। দু সপ্তাহের বদলে জনতার দাবিতে একনাগাড়ে ছ’মাস আলহামরাতেই খেলা দেখাতে বাধ্য হলেন হুডিনি দম্পতি।

ওই অবস্থাতেই জেলের সেল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন হুডিনি।

পেশাদার মিডিয়ামদের লোক ঠকানোর মূল কৌশল হলো অন্ধকার বা চোখের আড়ালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটানো ও আবার আগের বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসা।

স্বামী অভেদানন্দ ও প্রেত-বৈঠক

একটা প্ল্যানচেটের আসরে বা প্রেত-বৈঠকের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। প্রেত-বৈঠকটি বসেছিল ‘পাশ্চাত্যে’র একটি দেশে, দেশটির নাম উল্লেখ করেননি স্বামী অভেদানন্দ। সেখানে তিনি অনুভব করেছেন, “অন্তত প্রেতাত্মাদের কুড়িটা হাত আমার পিঠের ওপর, অর্থাৎ কুড়িটা বিদেহীর হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। কেউকেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে, অথবা একইসঙ্গে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ’সব আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন আত্মা হয়ত আমায় জিজ্ঞাসা করল: ‘আপনি কি মনে করেন, যে, মিডিয়ামই এইসব ব্যাপার করছে? প্রেত-বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাক্সে ঢাকা একটা আলো মিটিমিট করে জ্বলছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলো: “আপনি মিডিয়ামের গায়ে স্পর্শ করাল। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়ামের সমস্ত দেহটা একেবারে শক্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তার হাত দুটো শক্ত করে ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল।” (মরণের পারে’ পৃষ্ঠা—১৩৯-১৪০)

‘ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা’ একটা ঘরে একগাদা প্রেত-বিশ্বাসী মানুষ নিজেরাই প্রেতের অভিনয় করলে স্বামী অভেদানন্দের মতো প্রেতলোকে বিশ্বাসী যে এগুলোকে প্রেতদেরই কাজ বলে ধরে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কী?

একজন হাত বেঁধে রাখা লোকই যখন বহু নিরপেক্ষ লোককে কৌশলের সাহায্যে ধোঁকা দিতে পারেন, তখন বহুজনে মিলে একজনকে ধোঁকা দেওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়।

স্বামী অভেদানন্দের সামনে আত্মা লিখল শ্লেটে

ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক। কাল—১৮৯৯ সালের ৫ আগস্ট। সকাল ১০ টা। প্ল্যানচেটের আসর। মিডিয়াম মিস্টার কিলার। মুখোমুখি দু’টি চেয়ারে অভেদানন্দ ও কিলার। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। কিলার দুটি শ্লেট বার করলেন। অভেদানন্দ নিজের হাতে শ্লেট দুটির দু-পিঠই মুছে দিলেন। কিলার এবার একটা শ্লেটের ওপর আর একটা শ্লেট রেখে তার ওপর রাখলেন একটা চক। অভেদানন্দকে অনুরোধ করলেন, যাঁর আত্মাকে আনতে চান, তাঁর নাম এক টুকরো কাগজে লিখে শ্লেটের ওপর রাখতে। অভেদানন্দ লিখলেন, স্বামী যোগানন্দজির নাম। এবার কিলার একটা রুমাল দিয়ে আলগা করে জড়ালেন শ্লেট দুটো। রুমালের আড়ালে ঢাকা পড়ল চক্ ও কাগজের টুকরোটা। কিলার ও অভেদানন্দ দু-হাত দিয়ে শ্লেট ছুঁয়ে রেখে টেবিল থেকে কিছুটা উঁচুতে তুলে রাখলেন শ্লেট জোড়াকে। কিলার বললেন, আপনি যাঁকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না। তবু চেষ্টা করছি। একসময় শ্লেটে চক্ দিয়ে লেখার খস-খস শব্দ শোনা গেল। কিলার বললেন, চকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? অভেদানন্দ বললেন, হ্যাঁ। তারপরই একসময় রুমাল সরিয়ে শ্লেট খুলতেই দেখা গেল শ্লেট লেখায় ভর্তি। সঙ্গে যোগানন্দজির নাম। অভেদানন্দ বিস্ময়ে বাক্যহারা। পরে জেনেছিলেন প্লেটে গ্রীক ভাষাও লেখা হয়েছে। গ্রীক লেখা এলো কি করে? যোগেন তো গ্রীক জানতেন না? বিস্মৃত অভেদানন্দের প্রশ্নের উত্তরে কিলার জানালেন অন্য কোনও আত্মা লিখে গেছে। কিলারের কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছুই পাননি অভেদানন্দ।

ফাঁকা শ্লেটে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর উড়ে এল

অনেক ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ অনুষ্ঠানে শ্রোতা-দর্শকরা স্বামী অভেদানন্দের এই প্ল্যানচেট অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। মুখের কথায় বোঝানোর চেয়ে হাতে-কলমে দেখালে যে শ্রোতাদর্শকদের বুঝতে সুবিধে হবে ভেবে মাথায় বিষয়টা বেশি ভালোমতো ঢুকবে। স্বামী অভেদানন্দের পদ্ধতিতেই দর্শকদের নির্বাচিত তথাকথিত আত্মাকে এনে শূন্য শ্লেট লেখায় ভরিয়েছি, নাম লিখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্লেট ধরার সঙ্গী হয়েছেন দর্শকদেরই একজন। হ্যাঁ, শ্লেটে লেখার খস খস আওয়াজও শুনেছেন। শূন্য শ্লেটে দাবিমতো আত্মার স্বাক্ষর দেখে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রোতা-দর্শকরা অভেদানন্দর মতোই বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়েছেন। তবে পার্থক্যটুকু এই, অভেদানন্দ বিস্মিত হয়েছিলেন আত্মাকে লিখতে দেখে, আর দর্শকরা বিস্মিত হয়েছেন, এমন অসাধারণ ঘটনাও সামান্য লৌকিক কৌশলের সাহায্যেই করা সম্ভব জেনে।

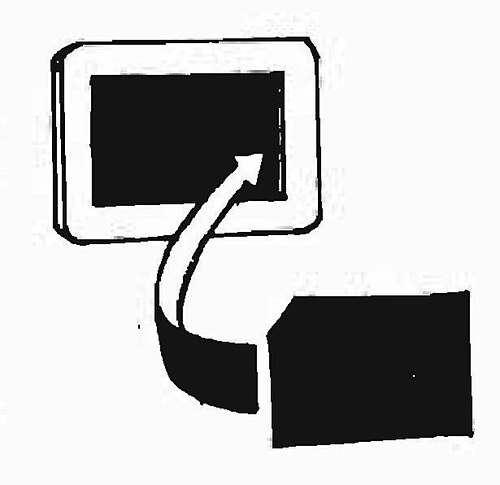

এমন একটা অসাধারণ প্ল্যানচেট করার জন্য প্রয়োজন একটি শ্লেট। টিনের শ্লেট হলেই ভাল হয়। ফ্রেমে আটকানো কালো টিনটার মাপের দু-পিঠ কালো একটা টিনের সীট। টিন-সীটের একটা কোণা ছবির মতো করে কেটে রাখুন। এক টুকরো চক। একটা রুমাল বা খাম। যিনি আত্মা আনবেন, তাঁর হাতের একটা আঙুলের নখ রাখতে হবে একটু বড়। নখটা সামান্য ফাড়া থাকলে আরও ভাল হয়।

শ্লেটে আগে থেকেই একজন সম্ভাব্য আত্মার নাম চক দিয়ে লিখে রাখতে হবে। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা গান্ধী, কার্ল মার্কস, লেনিন বা অন্য কারও নাম স্বাক্ষর করে রাখি। এ-বার লেখার ওপর চাপিয়ে রাখি কালো টিনের সীট। লেখাটা সীটের তলায় চাপা পড়ে যায়। দর্শকরা দেখেন শ্লেটের পরিষ্কার দুটি দিক। এরপর শ্লেটটা চাপিয়ে রাখি অন্য একটা শ্লেটের ওপর। এমনভাবে চাপাই, আলগা টিনের সীটটা তলার শ্লেটের ওপরে গিয়ে পড়ে। এ-বার ওপরের শ্লেটটা তুললেই দর্শকরা দেখতে পান, আত্মার লেখা। খস খস আওয়াজটা করি ফাড়া নখ শ্লেটে ঘষে।

যা লিখেছি যে নাম যদি দর্শকরা না চান? শত শত অনুষ্ঠানে শ্লেট-লিখন দেখিয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি আমার লেখা নামটি দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ চেয়েছেন। প্রয়োজনে লটারি করে নাম নির্বাচন করেছি। কাগজের টুকরোয় দর্শকরাই নাম লিখেছেন, পাত্রে নাম লেখা কাগজ ফেলে নিজেরাই লটারি করে নাম তুলেছেন। এটুকু দর্শকরা বুঝতে পারেননি হাতের কৌশলে তাঁদের কাগজগুলো পালটে গিয়ে আমারই লেখা কতকগুলো কাগজের টুকরো সেখানে এসে গেছে। ফলে, আমার নির্বাচিত নামই তুলতে বাধ্য হয়েছেন দর্শক।

স্বামী অভেদানন্দ যে যোগানন্দেরই নাম লিখবেন সেটা কিলার জানলেন কি করে? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। উত্তরে জানাই—অভেদানন্দ ও কিলার এই প্ল্যানচেটে বসার আগের দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট আর এক প্ল্যানচেটের আসরেও অভেদানন্দ তাঁর গুরুভাই যোগানন্দর আত্মাকে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। যোগানন্দের নাম শ্লেটে লিখে রেখেও কিলার ঝুঁকি নিতে চাননি বলেই অভেদানন্দকে বলেছিলেন—আপনি যাকে চান তাঁকে হয়ত আনতে পারব না।

বন্ধনমুক্তির খেলায় ভারতীয় জাদুকর

ভারতের দুই বিখ্যাত জাদুকর গণপতি (চক্রবর্তী) এবং রাজা বোসও বিভিন্ন ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলায় ছিলেন প্রবাদপুরুষ। ১৯৩১ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জাদু-সম্মেলনে বন্ধমুক্তির খেলা দেখিয়ে এই দুই জাদুকর দর্শকদের বিস্মিত, বিমূঢ় করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে গণপতি হাজির করলেন একটি কাঠের বাক্স ও একটি তালা। বাক্স ও তালাটি পরীক্ষা করে যখন দর্শকরা নিশ্চিত হলেন যে, এই দুটির কোনওটিতেই কোনও কৌশল নেই, তখন গণপতিকে বাক্সে ঢুকিয়ে ডালায় তালা বন্ধ করে, বাক্সটাকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তারপর বাক্সটা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল একটা চাদর দিয়ে, অথচ গণপতি অতি দ্রুত বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে চাদর ঠেলে, দর্শকদের সামনে হাজির হয়ে আবার ঢুকে গিয়েছিলেন বাক্সে। দড়ি-দড়া আর তালা খুলতে দেখা গেল গণপতি রয়েছেন বাক্সের ভেতরে।

সেদিন রাজা বোস যা দেখিয়েছিলেন, তা আরও বিস্ময়কর। স্টেজে হাজির করা হলো একটা পিপে। পিপের ওপরে ছিল একটা ডালা। সঙ্গে হাজির করা হয়েছিল একটা তালাও। পিপে আর তালা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করা হলো দর্শকদের। দর্শকরা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর জাদুকর রাজা বোস তাঁর এক সহকারীকে পিপেতে ঢুকিয়ে দিলেন। দর্শকরা ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে চাবি নিজেদের কাছেই রাখলেন। রাজা বোস এবার ডালার ওপর উঠে বসে একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটা ফেলে দিলেন। কী আশ্চর্য! এ তো রাজা বোস নন, এ যে পিপের ভেতরে বন্ধ করে রাখা সেই লোকটি! রাজা বোস তবে কোথায়? পিপের তালা খুললেন দর্শকরা। সেখানে অপেক্ষা করছিল আরও কিছু বিস্ময়। রাজা বোস বসে রয়েছেন পিপের মধ্যে!

বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকারের হাত-পা রেললাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ট্রেন তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি নিজেকে লোহার শেকলের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩১-৩২ সালে চীনে, ট্রেনটা ছিল সাংহাই এক্সপ্রেস।

এ-যুগের অনেক জাদুকরই এখন নানা ধরনের বন্ধনমুক্তির বা ‘escape’-এর খেলা দেখিয়ে থাকেন। এই আনন্দ দেওয়ার কৌশলগুলোই অসৎ লোকদের হাতে যুগযুগ ধরে লোক ঠাকাবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যতদিন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাস থাকবে, ততদিন এই লোক-ঠকানোর ব্যবসাও চলতেই থাকবে।

হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বস্তা-বন্দী ও তারপর বাক্স-বন্দী করার পর মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করার খেলা অনেক জাদুকরই অতীতে দেখিয়েছেন এবং বর্তমানেও দেখিয়ে থাকেন। হাতে হাতকড়ি পরিয়ে বস্তা-বন্দী করে বস্তার মুখ বেঁধে তারপর বাক্সে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিতে দর্শকদের লাগে সাধারণ পাঁচ থেকে দশ মিনিট। অথচ বাক্সটা তিরিশ সেকেণ্ডের মতন অস্বচ্ছ মশারিতে বা চাদরে আড়াল করলেই জাদুকর সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মশারি বা চাদর ঠেলে মুখ বের করেন। বিস্ময়কর এই ঘটনা দেখার পর দর্শকরা অনেক সময় জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বা পিশাচ-সিদ্ধ বলে মনে করেন। এমনই এক ধারণা প্রবলতর

হয়েছিল জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে ঘিরে। এই ধরনের বন্ধন মুক্তির খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু জাদুকরই দর্শকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অদ্ভুত সব যুক্তিহীন ধারণা। কেউ বা মনে করেন ব্যাপারটা পুরোপুরি গণ-সম্মোহন, আবার কেউবা ভাবেন—ওদের একটা অলৌকিক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।

বন্ধনমুক্তির সেরা যাদুকর হ্যারি হুডিনি

বাস্তবে এই ধরনের প্রতিটি বন্ধন মুক্তিই ঘটানো হয়ে থাকে নেহাতই লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।

দর্শকদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে, হাতকড়ি বা পায়ের বেড়ি খোলার চাবি ব্যাঙ্ক-লকারের মতনই আর দ্বিতীয় হয় না। না, তা নয়। সব হাতকড়ি আর পায়ের বেড়ির চাবি একই। দু’জোড়া কিনলেই হাতে চলে আসে একটা অতিরিক্ত চাবি। এই অতিরিক্ত চাবিই জাদুকর নিজের হাতকড়ি খুলতে কাজে লাগান।

যে বস্তায় বন্ধ করা হয়, সেই বস্তার তলায় এমন ধরনের সেলাই দেওয়া থাকে যাতে বস্তা-বন্দী জাদুকর বস্তার ভেতরে হাত বুলোলেই সেলাই চটপট খুলে যায়।

জাদুকরের পোশাকের আড়ালে থাকে একট মুখ-বাঁধা বস্তা। সেলাই-খোলা বস্তাটি পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বাক্সে ফেলে রাখেন মুখ-বাঁধা বস্তাটা।

এবার বাকি শুধু কাঠের সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে আসা। এতটা শোনার পর বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বাক্সে কোনও একটা গোপন দরজা থাকে, তবে সাধারণ চোখে এই দরজার অস্তিত্ব বোঝা বা খোলা সম্ভব হয় না।

দেখলেন তো, এতক্ষণ বিখ্যাত সব জাদুকরদের যে-সব খেলাগুলোর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, সত্যিই কী এগুলো লৌকিক কৌশলে করা সম্ভব? সেগুলোরই মূল কৌশলটা কত সোজা। এই কৌশলই একটু অদল-বদল করে বিভিন্ন জাদুকররা বন্ধন-মুক্তির খেলা দেখান, আর ঠকবাজেরা লোক ঠকায়।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা

আমাকে মাঝে-মধ্যে বহু পরিচিতজনের কাছেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ পাই, তিনি প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁর প্রিয়জনের বিদেহী আত্মাদের নিয়ে এসেছিলেন। বিদেহী আত্মারা লিখিত উত্তরও রেখে গেছেন। এরপরও কী বলবেন? রবীন্দ্রনাথের সব কথা মিথ্যে?

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়। তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা গর্ব করেন ততটা রবীন্দ্রনাথকে জানার, তাঁর রচনা পড়ার চেষ্টা করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেকটাই গান, গীতি-নাট্য ও বইয়ের তাকের শোভা বর্ধনে আবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিজেরা যদি রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার বিষয়ে কিছুটা পড়াশুনো করে নিতেন তবে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আদৌ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার পেছনে ছিল অজানাকে জানার কৌতূহল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—“রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন। কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে।”

১৯২৯ সালের (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮ অতিক্রান্ত) পুজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা সেন বা বুলা। পরে উমাদেবী শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে গুপ্তা হন। উমাদেবী বা বুলা ছিলেন শিক্ষিতা ও সাহিত্যরসে আপ্লুতা। উমা গুপ্তার লেখা দুটি কবিতার বইও আছে, ‘ঘুমের আগে’ ও ‘বাতায়ন’।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট চর্চার মিডিয়াম উমা

রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন ‘বুলা’র মধ্যে রয়েছে মিডিয়াম হওয়ার অতীন্দ্রিয় শক্তি। রবীন্দ্রনাথের অশেষ আগ্রহে বসল প্ল্যানচেট-চক্র, নভেম্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮ ও ২৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর। প্ল্যানচেট-চক্রে মিডিয়াম বুলা ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত মহলানবিশ।

শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথ উমাদেবী বা বুলাকে পেয়ে পরলোকের তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেটের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের প্ল্যানচেটের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি-পত্র থেকে।

প্ল্যানচেট-চক্রগুলোতে উমাদেবীর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হতেই উমাদেবী লিখতে শুরু করতেন। প্রায় সবসময়ই প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উমাদেবীর কাছ থেকে বিদেহী আত্মাদের লিখিত উত্তর (?) পেয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদেহী আত্মার আবির্ভাব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। উমাদেবীকে মিডিয়াম করার পর ৬ নভেম্বর, ১৯২৯ রানী মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন। যাতে লিখেছিলেন, “উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সবসময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।”

প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে যা বলেচিলেন, তারই কিছু পাই ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই তো (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা? … ও (বুলা) কেন মিছে কথা বলবে? কী লাভ ওর এ ছলনা করে?”

মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে— অপরের চোখে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার তাগিদেও মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাচারী হয়, বড়দের, বিখ্যাতদের মিথ্যাচার কী আমরা কোনও দিন দেখিনি? উমাদেবীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমাদেবী যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তবে মিডিয়াম হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে লেখাগুলো কী করে এলো? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগতে পারে। এই বিষয়ে উত্তরও খুবই স্বচ্ছ এবং সরল, সম্মোহন ও স্ব-সম্মোহন নিয়ে যে আলোচনা আগে করেছি সেটুকু থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উমাদেবীর ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা তাঁকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করেছিল। বিদেহী আত্মা তাঁর ওপরে ভর করেছে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকেই নিজে সম্মোহিত করে উত্তর লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “খুব শক্ত সবল জোরাল মানুষ বোধহয় ভাল মিডিয়াম হয় না।”(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ: মৈত্রেয়ী দেবী)

একজন ভালো মিডিয়াম হওয়া প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন, “কোন লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়াম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।”(মরণের পারে, পৃষ্ঠা-১৪২)

স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, “মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়াম হবার ভাবটি হলো একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা।”((মরণের পারে, পৃষ্ঠা—১৩৬)

মিডিয়াম অবস্থায় উমাদেবী এমন কোনও উত্তর লিখে রাখতে সক্ষম হননি যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে বিদেহী আত্মার আগমন প্রমাণিত হয়। বরং দেখতে পাই বিভিন্ন আত্মা উমাদেবীকে দিয়ে লেখালেও সব আত্মারই হাতের লেখা ছিল একই রকম।

একবার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিদেহী আত্মা এলেন উমাদেবীর পেনসিলে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র। আমেরিকায় গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মৃত্যুর সময় ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সন্তোষচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন:

রবীন্দ্রনাথ—তুমি ওখানে কোন কাজে প্রবৃত্ত আছ?

সন্তোষচন্দ্র—আমি একটা বাগান তদারকি করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

রবীন্দ্রনাথ—এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেইরকম?

সন্তোষচন্দ্র—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে।

২৮ নভেম্বর প্ল্যানচেটে এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা। মণিলাল অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালেই মারা যান।

মণিলালের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন:

—আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সন্তোষের। সেখানে বাগান আবার কী? বুঝতে পারছি না।

মণিলাল উত্তর দিয়েছিলেন—গাছের কী আত্মা নেই? আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চক্রে গাছ-পালা, শাক-সব্জি, ঘাস, খড় সবেরই বিদেহী আত্মার অস্তিত্বের খবর আমরা পাই, যে আশ্চর্য খবরটা স্বামী অভেদানন্দের আত্মারা একবারের জন্যেও উচ্চারণ করেনি।

বিদেহী আত্মা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেহের আকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—“কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।”

আত্মা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের ‘কুয়াশার মতো’ বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘হাওয়ার মতো’ বর্ণনা মেলে না। বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব থাকলে দু’জনের বক্তব্যে মিলটুকু নিশ্চয়ই প্রথম সত্ত্ব হতো।

আমার দেখা প্ল্যানচেট

বছর কয়েক আগের কথা। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের এক অধ্যাপক বন্ধু একদিন কথায় কথায় বললেন, তিনি নিজেই কয়েকবার প্ল্যানচেটের সাহায্যে বিদেহী আত্মাকে এনেছেন। তাঁর বাড়িতে এ-রকম একটি প্ল্যানচেট-চক্রে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। বন্ধুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা না করে তাঁর এক প্ল্যানচেট-চক্রে হাজির হলাম।

সেদিনের ওই চক্রে অধ্যাপক বন্ধু সমেত আমরা পাঁচজন হাজির ছিলাম। খাওয়ার টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ারে বসলাম আমরা পাঁচজন। টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো একটা বড় সাদা কাগজ। কাগজটার ওপর বসানো হলো ছোট্ট তিনকোনা প্ল্যানচেট-টেবিল, এক কোনা থেকে আর এক কোনার দুরত্ব হবে ৬ ইঞ্চির মতো। প্ল্যানচেট-টেবিলটার তিনটে পায়ার বদলে দু’দিকে লাগানো রয়েছে দু’টো লোহার গুলি বা বল-বেয়ারিং, একদিকে একটা বোর্ড-পিন, লোহার গুলি লাগানোর কারণ, টেবিলটা যাতে সামান্য ঠেলায় যে কোনও দিকে সাবলীল গতিতে যেতে পারে। সম্ভবত এককালে বোর্ড-পিনের জায়গাতেও একটা লোহার গুলিই ঢাকনা সমেত বসানো ছিল, গুলিটা কোনও কারণে খসে পড়ায় বোর্ড-পিনটা তার প্রক্সি দিচ্ছে। যেদিকে বোর্ড-পিনের পায়া, সেদিকের টেবিলের কোণে রয়েছে একটা ছোট ফুটো। ওই ফুটোর ভেতরে গুঁজে দেওয়া হলো একটা পেনসিল। পেনসিলের ডগাটা রইল কাগজ স্পর্শ করে।

ঘরে ধূপ জ্বালা হলো। আমাকে দর্শক হিসেবে রেখে চারজনে বসলেন বিদেহী আত্মার আহ্বানে। আমি আবেগপ্রবণ নই বলেই আমাকে মিডিয়ামের অনুপযুক্ত বলে রাখা হয়েছিল দর্শক হিসেবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটা ছবি এনে রাখা হলো মিডিয়ামদের সামনে। মিডিয়ামরা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একমনে চিন্তা করতে লাগলেন, সেইসঙ্গে প্রতেকের ডান হাতের তর্জনী ছুঁয়ে রইল, প্ল্যানচেটের টেবিল।

কিছুক্ষণ পরে প্ল্যানচেটের টেবিলে নড়ে-চড়ে উঠল। অধ্যাপক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে?”

উত্তরে বাংলায় লেখা হলো— জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রশ্ন—পরলোকে উদ্ভিদের আত্মা আছে কি?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—কেন যাননি? উৎসাহ নেই?

উত্তর—আমি চলি।

এবার যে ছবিটা হাজির করলাম, সেটা আমার মায়ের। ছবিটা টেবিলে রাখতে আমার অধ্যাপক বন্ধু বললেন, “ইনি কে?”

—“আমার মা।”

—“নাম?”

—“সুহাসিনী ঘোষ।”

আবার প্ল্যানচেট-চক্র বসল। কিছুক্ষণ কেটে যেতেই পেনসিলটা গতি পেল। আমি প্রশ্ন করলাম, “আপনি কে?”

—“তোর মা।”

“নাম?”

“সুহাসিনী ঘোষ।”

“এখন কেমন আছ? ওখানে কষ্ট হয়?”

“না। এ দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে এক জগৎ।”

“আমি দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে এতদিন অবিশ্বাস করে এসেছি। তুমি যে সত্যিই আবার মা, তার প্রমাণ কী?”

—“এখনি প্রমাণ করতে পারিস, তুই আমার ছেলে? আমি যাই।”

চক্র ভাঙতেই অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন, “আমরা কোনও চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলাম বলে কি তোমার ধারণা?”

“না, লোক ঠাকানোর চেষ্টা তোমরা করনি ঠিক, কিন্তু, তোমাদের মধ্যে কারও একজনের চিন্তাশক্তির তীব্রতা তারই অজ্ঞাতে পেনসিলটাকে ঠেলে লেখাচ্ছিল,” বললাম, আমি।

বন্ধুটি কিছুটা উত্তেজিত হলেন, বললেন, “তুমি তো নিজেকে একজন র্যাশানালিস্ট বল। কোন যুক্তিতে এই লেখাগুলোকে আমাদেরই কারও অবচেতন মনের প্রতিফলন বলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও তা একটু বলবে?”

আমি এবার মিহি সুরে আসল সত্যটি প্রকাশ করলাম, “ওই যে ছবিটি দেখছ, ওটি আমার মায়ের, নাম সুহাসিনী। কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মাকে টেনে আনতেই আমি নিশ্চিত হলাম, এই প্ল্যানচেটের পেছনে লোক ঠকানোর কোনও ব্যাপার না থাকলে, গোটাটাই ঘটছে অবচেতন মন থেকে। কারণ আমার মা জীবিত।”

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই সেদিনের প্রেত-চক্রে উপস্থিত সকলেই প্ল্যানচেটের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়েছেন।

কয়েক মাস আগে আমার পরিচিত মিস্টার সিনহার (নামটা ঠিক মনে নেই) আহ্বানে তাঁরই এক বন্ধুর ভবানীপুরের বাড়িতে প্ল্যানচেটের আসরে গিয়েছিলাম। বরেণ্য সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের একটি ছবি মিডিয়ামদের সামনে রেখেছিলাম। আমি ছিলাম দর্শক। মিডিয়াম ছিলেন সিনহা ও তাঁর দুই বন্ধু। এখানেও একটা তিনকোনা প্ল্যানচেট-টেবিলকে একটা সাদা কাগজের ওপর চাপানো হয়েছিল। টেবিলের ফুটোয় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল পেন্সিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পেনসিলটিকে চলতে দেখে প্রশ্ন করলাম, “আপনি কে?”

উত্তরে লেখা হলো, “সন্তোষ ঘোষ।”

আমি বললাম, “আপনি নিজের নাম ভুল লিখলেন কেন? আপনি কি সন্তোষ ঘোষ লিখতেন? যেমনভাবে নিজের নামের বানান লিখতেন, তেমনভাবে লিখুন।”

এবার লেখা হলো, “সন্তোষকুমার ঘোষ।”

শ্রীসিনহাকে বললাম, “এই লেখাটা কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা নয়। আপনারা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে যা ভাবছেন, সেই ভাবনাকে রূপ দিতেই আপনারা নিজেদের অজ্ঞাতে প্ল্যানচেট-টেবিলের পেনসিলকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিচ্ছেন। সন্তোষদা তাঁর নামের বানান লিখতেন সন্তোষকুমার ঘোষ, অর্থাৎ সন্তোষ ও কুমার থাকত একসঙ্গে। আপনারা কিন্তু লিখেছেন আলাদা আলাদাভাবে দুটি পৃথক শব্দ হিসেবে, সন্তোষ, কুমার। ওঁর বানান লেখার পদ্ধতি জানতেন না বলেই আপনারা ভুল করছেন।

আমার এক বন্ধু তপন চৌধুরী থাকেন যাদবপুরে। একদিন খবর দিলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধু প্ল্যানচেট করে বিদেহী আত্মাদের নিয়ে আসছেন বলে দাবি করছেন। তপন তাঁর বন্ধুদের প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার অবিশ্বাসের কথা বলায় ওই বন্ধুরা নাকি আমার দিকে প্ল্যানচেটকে মিথ্যে বা জালিয়াতি প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার পকেটে একটি কাগুজে টাকা থাকবে। সর্বত্রগামী, সূক্ষ্মদেহী, বিদেহী আত্মাদের সহায়তায় মিডিয়ামরা যদি আমার নোটটির নম্বর লিখে দিতে পারেন, তবে পঁচিশ হাজার টাকা ওদের দেব। হেরে গেলে পাঁচ হাজার টাকা ওদের দিতে হবে, রাজি আছেন কি?”

শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হননি। জানি, রাজি না হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ পাঁচ হাজার টাকা তো কম নয়!

এক মার্কসবাদী খুদে নেতা তাঁর বাড়িতে এক প্ল্যানচেট-চক্রে আমাকে ও আমার বন্ধু শম্ভুনাথ চক্রবর্তীকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। খুদে নেতাটির দাদা সেই সময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভাবশালী সচিব। ঠিক হলো চক্রে উপস্থিত থাকব আমি, শম্ভু এবং নেতা ও তাঁর স্ত্রী। শম্ভু কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করে এবং একটি বামপন্থী ইউনিয়নের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট আগ্রহী।

চক্রে বসার দিন সময়ও ঠিক করে ফেললাম নেতা, আমি ও শম্ভু। শম্ভু সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক সাহিত্যিকের নাম করে বললেন, “ওঁর আত্মাকে সেদিন নিয়ে আসতে হবে।”

নেতাটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি মুখের চারপাশে ছড়িয়ে বললেন, “ওঁকে অনেকবার আমরা এনেছি। কোনও প্রবেলম নেই।”

শম্ভু এবার বললেন, “ওঁর এক অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তানটির নাম গবেষক ছাড়া কারওরই খুব একটা জানার কথা নয়। লেখকের আত্মা নিজের অবৈধ সন্তানটির নাম লিখে দিলেই আমি চূড়ান্তভাবে প্ল্যানচেটকে স্বীকার করে নেব।”

আমাদের সেই প্ল্যানচেটের আসর আজ পর্যন্ত বসেনি। সম্ভবত নেতাটি এখনও সাহিত্যিকের অবৈধ সন্তানটির নাম জেনে উঠতে পারেননি।

মাঝে মধ্যে প্ল্যানচেট-চক্র বসত প্রতিষ্ঠিত এক সঙ্গীতশিল্পীর বাড়িতে। শিল্পীর নামটি তাঁরই অনুরোধে এখানে উল্লেখ করলাম না। আমার বোঝাবার সুবিধের জন্যে ধরে নিলাম তাঁর নাম ‘সত্যবাবু’। ৮৩-র মার্চের একদিন সত্যবাবুকে আমিই ফোন করে জানালাম তাদের পরবর্তী চক্রে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে চাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী চক্রের তারিখ ও সময় জানিয়ে দিলেন।

বৃত্ত এঁকে প্ল্যানচেট করা হচ্ছে

চক্র বসল রাত দশটা নাগাদ। উপস্থিত ছিলেন দু’জন মহিলা সমেত সাতজন, এঁদের মধ্যে চারজনেরই প্ল্যানচেট মিডিয়াম হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

কার্পেট গুটিয়ে মেঝেতে ঘড়ির বৃত্ত আঁকা হলো। বৃত্তের ভিতরে লেখা হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। বৃত্তের বাইরে লেখা A থেকে Z পর্যন্ত। নিয়ন নিভিয়ে জ্বেলে দেওয়া হলো একটা মোটা মোম। বৃত্তের মাঝখানে বসানো হলো একটা ধূপদানি। ধূপদানিতে তিনটে চন্দন ধূপ গুঁজে জ্বেলে দেওয়া হলো। তিনজন মিডিয়াম বৃত্তের বাইরে বসে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে ছুঁয়ে রইলেন ধূপদানিটা। একজন বসলেন একটা খাতা ও কলম নিয়ে, ধূপদানি যেই যেই অক্ষরে বা সংখ্যায় যাবে সেগুলো লিখে রাখবেন।

প্রথমেই ওরা যাঁর ছবি সামনে রেখে আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি একজন সঙ্গীতজগতেরই খ্যাতিমান পুরুষ। আত্মা এলো, ধুপদানিটাও তৎপরতার সঙ্গে এক-একটি অক্ষরে ঘুরতে লাগল। একসময় আমাকে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করলেন সঙ্গীতশিল্পী। বিদেহী আত্মাকে আমার পরিচয় দিলেন, আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হিসেবে।

বিদেহী আত্মা বললেন, “YOUR QU”

অর্থাৎ, আমার প্রশ্ন কি?

বললাম, “আমার বুকপকেটে একটা একটাকার নোট আছে, নোটটার নম্বর কত?”

ধূপদানিটা বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরে লিখল, “NONSENCE”।

পরবর্তী বিদেহী আত্মা হিসেবে আমি আমার মায়ের ছবি পেশ করেছিলাম, সঙ্গে নাম।

মায়ের বিদেহী আত্মাও কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। মা জীবিত শোনার পর সেদিনের মতো প্ল্যানচেট-চক্রের বৈঠক ভেঙে গিয়েছিল। আমি যতদূর জানি, সঙ্গীতশিল্পীর ঘরে আর কোনও দিন প্ল্যানচেট-চক্র বসেনি। ভুল করাটা বড় কথা নয়। ভুলটা বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াটাই বড় কথা।

যুগে যুগে ধাপ্পাবাজেরা তাদের প্রচারের ও সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই বেছে নিয়েছে। ওরা জানে মওকা বুঝে ঠিকমতো কৌশল অবলম্বন করতে পারলে মোটা বুদ্ধির চেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধির লোকেদের কব্জা করা অনেক বেশি সহজ।

প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ—যে-ঘটনা আপনার অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে আপনার অজানা কোনও কারণ, এই বিশ্বাস অনুসন্ধান করুন। প্রয়োজনে অপরের সাহায্য নিন। নিশ্চয়ই আপনার নেতৃত্বে অলৌকিকত্বের রহস্য উন্মোচিত হবে।

আপনার অনুসন্ধানে আমার কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় আমার অথবা এই বইটির প্রকাশকের ঠিকানায় আমাকে জবাবী খামসহ চিঠি দিন বা যোগাযোগ করুন। নিশ্চয়ই সাধ্যমতো সবরকম সহযোগিতা করব।